可持續(xù)比上漲更重要

沈明高

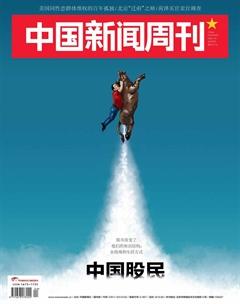

一改過去數(shù)年的沉悶,自去年以來,中國股市特別是A股成為全球表現(xiàn)最為搶眼的市場。上證綜指自去年初以來最高漲幅高達(dá)145%,表現(xiàn)遠(yuǎn)好于停滯不前的MSCI新興市場指數(shù)(漲幅為-1%),使得處于新一輪量寬之中的歐元區(qū)(19%)和日本(27%)股市也大為失色。相比之下,年初海外投資者一致看好的印度市場,今年至上周末只錄得-0.4%的成長,大比例落后于上證綜指同期34%的漲幅。

應(yīng)該說,本輪A股上漲有一定基本面的支持。中國GDP增速從2007年頂部的14.2%回落到去年的7.4%,增長速度幾乎減半,我們預(yù)估未來幾年經(jīng)濟增長有可能維持在6-7%左右。這意味著,即使今年以及短期內(nèi)經(jīng)濟增長仍有波動,增速減半這樣量級的調(diào)整或已結(jié)束。去年年中我們就指出,由于經(jīng)濟持續(xù)放慢帶來的估值下修已經(jīng)接近臨界點,未來估值上修為大概率事件。

中國貨幣政策總體滯后,增加了股市投資者對充沛流動性的期待。從去年開始,政府表明了避免“大水漫灌”刺激經(jīng)濟的政策取向,但在房地產(chǎn)處于下行周期的大背景下,選擇性政策放松的效果相當(dāng)有限,全面政策放松不可避免。市場預(yù)期政府將不得不通過注入更多的流動性穩(wěn)增長,與此同時,由于受高杠桿、產(chǎn)能過剩和反腐敗的影響,政策放松的效率下降,使得更多資金滯留于金融市場尋找短期獲利機會。

除了流動性支持之外,股價上升也反映了市場對改革的憧憬。從“一帶一路”到亞投行的成立,到互聯(lián)網(wǎng),國有企業(yè)改革,股市通和基金通等金融市場的改革與開放,都打開了上市公司估值想象的空間。改革紅利可以提升企業(yè)未來的盈利,盡管對不少企業(yè)而言,目前高估值和未來盈利高成長之間仍然存在著現(xiàn)實的鴻溝,但這并不影響投資者短期的熱情。

中國結(jié)構(gòu)性改革特別是去杠桿,也離不開股市的支持。隨著房地產(chǎn)下行和財政收入的繼續(xù)放慢,地方政府去杠桿迫在眉睫,而提升資產(chǎn)價格,可以減輕由于去杠桿帶來的痛苦調(diào)整,加速地方政府和國有企業(yè)去杠桿的可能性。在現(xiàn)有政策框架下,轉(zhuǎn)型期資產(chǎn)和債務(wù)重組的總體思路愈加清晰,即通過以股權(quán)置換債權(quán)(特別是銀行貸款)的方式去杠桿。股市投資者加杠桿入市,股價上升助推地方政府和國有企業(yè)逐漸去杠桿,包括IPO、配股、資產(chǎn)證券化、PPP等在內(nèi)的資產(chǎn)重新配置都依靠股市作為估值定價的基準(zhǔn),這是股市聯(lián)系實體經(jīng)濟的一個重要渠道。

從另一個角度看,美國納斯達(dá)克指數(shù)從全球金融危機的底部到近期高點上漲了305%,而同期上證綜指的回報為203%,中國股市似乎仍有上升空間。目前而言,在現(xiàn)有估值水平上,如何增加股市的可持續(xù)性,避免繁榮與泡沫破滅的輪回比股價的繼續(xù)上漲更重要。換句話說,股市經(jīng)調(diào)整后或會繼續(xù)上漲,但其上漲的基礎(chǔ)將發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變,流動性和預(yù)期推動的股市上漲,最終仍須回歸基本面。

首先,從流動性推動切換至經(jīng)濟基本面和企業(yè)盈利增長。這個過程意味著股市的重新調(diào)整和定位,通過股價的震蕩和分化,將過高的預(yù)期逐步向現(xiàn)實靠攏。從經(jīng)濟基本面來看,近期經(jīng)濟有企穩(wěn)的跡象,但我們預(yù)期經(jīng)濟企穩(wěn)反彈很可能要等到四季度。反彈的時間和力度很大程度上取決于三方面的因素,即房地產(chǎn)投資企穩(wěn)、資金成本下行和去產(chǎn)能化。相比而言,去產(chǎn)能更加困難,因為這意味著經(jīng)濟下行和通縮壓力的上升,但去產(chǎn)能越早,經(jīng)濟見底企穩(wěn)越快。

其次,去杠桿化逐步落實。提升資產(chǎn)價格有助于減輕去杠桿對經(jīng)濟的壓力,也只有切實地降低整個經(jīng)濟的杠桿水平,才能盤活資金存量,降低資金成本,支持較高的估值水平。這個過程或需要3-5年的時間,其結(jié)果是地方政府去杠桿,中央政府和家庭部門加杠桿。

第三,以改革提升投資效率和生產(chǎn)率。去杠桿的直接后果是投資和經(jīng)濟增速放慢,提高效率和生產(chǎn)率是在投資增速正常化過程中避免經(jīng)濟失速的重要途徑,最終實現(xiàn)從數(shù)量到質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)換。財政改革、金融改革、國有企業(yè)改革和城鎮(zhèn)化相關(guān)改革措施的逐步落地將是市場關(guān)注的焦點。

中國金融市場化已經(jīng)步入快車道,從股市通、基金通、QDII2和未來可能的債市通,表明政府愿意推動本地與全球金融市場的整合。國際經(jīng)驗表明,金融市場化通常可以倒逼其他領(lǐng)域的改革,實踐以開放促改革。金融市場化或?qū)⒅苯油苿又苯尤谫Y,中國以銀行為中心的金融模式將逐步走向銀行和資本市場平衡發(fā)展的模式,是股市和債市發(fā)展的一個重要契機。

相對而言,債市發(fā)展的潛力更大。中國目前股市市值占GDP的比重已經(jīng)高達(dá)122%,低于美國27個百分點,但我們估計美國盈利的71%左右已經(jīng)上市,而中國僅為44%左右。同時中國債市市值占GDP的比重約為57%,遠(yuǎn)低于美國、德國和日本,如果這一比例能在未來十年翻番,意味著債券市場的容量可以翻兩番。

與股市發(fā)展相關(guān)的另一項改革是《證券法》的修改,這是踐行“使市場在資源配置中發(fā)揮市場決定性作用”的重要一環(huán),股市注冊制和上市后監(jiān)管是兩大關(guān)注的焦點。

注冊制的實行,無疑將增加供給,增加短期股市下行的壓力。然而,更為重要的是,注冊制在于發(fā)揮市場的定價功能,提高IPO的質(zhì)量,增加有效供給,無疑是長期利好。在注冊制之下,一個企業(yè)能否上市由市場決定,監(jiān)管部門的職責(zé)不是事先審核,而應(yīng)是事后監(jiān)督,確保已公布信息的真實,上市公司管理層符合既定的行為規(guī)范,讓違規(guī)企業(yè)和個人無利可圖。

就理論而言,在一個有效的市場中,市場估值的提高會吸引更多的企業(yè)上市,IPO供給增加的結(jié)果是估值下行,從邊際上減少供給,最后達(dá)成供求相對平衡。在這一均衡水平,IPO的邊際好處與其成本相若。這一看似理想且簡單的市場供求理論,在實踐中往往要復(fù)雜得多,市場通常會過度反應(yīng)。但這樣的過度反應(yīng)是市場發(fā)展的一個必然過程,監(jiān)管部門的目標(biāo)不是避免市場的波動,而是明確界定市場波動的邊界,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。

《證券法》的修改應(yīng)著眼于維護(hù)市場的自由競爭并盡最大可能消除影響公平競爭的不良因素。股市是一個信用市場,與銀行的委托代理不同,信息披露的真實、及時和公平是股市健康發(fā)展的生命力,誠信應(yīng)是市場參與者的基本行為準(zhǔn)則。

(作者系花旗集團中國區(qū)投資研究與分析部主管及董事總經(jīng)理,中國區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家)