中紀委九年

蔡如鵬

1978年12月18日至22日,中共十一屆三中全會在北京召開。在這次具有歷史轉折意義的會議上,中央紀律檢查委員會宣告成立。這是1969年九大取消黨的監察機關后,中央紀委恢復重建。在鄧小平的提議下,剛剛重返中央最高決策層的陳云出任了中央紀委第一書記。

“陳云為人正派,作風民主,原則性強,敢負責任,這些都是黨內公認的。在粉碎‘四人幫后的重大歷史轉折點上,又起了極為重要的作用。他擔任中央紀委第一書記,可以說是眾望所歸。”黨史研究學者告訴《中國新聞周刊》。

當時,陳云已是73歲的老人,且身體不好,用他自己的話說“只能做最必要的工作”。而中央紀委面臨的任務卻是艱巨的。當時,全國3000多萬黨員,有1000多萬是“文革”期間突擊吸收的新黨員;“文革”中,冤假錯案堆積如山,僅副省部級以上的高級干部就有75%被立案審查。但自稱“頭皮硬”的陳云無所畏懼。上任伊始,他就表示:“我這個紀律檢查委員會要翻幾個大案!”

制定黨規黨法

為協助陳云做好紀檢工作,中央為陳云配備了幾位得力助手:第二書記鄧穎超、第三書記胡耀邦、常務書記黃克誠、副書記王鶴壽等。

“鄧穎超、胡耀邦、黃克誠、王鶴壽都是資歷很老的老同志,且鄧穎超和胡耀邦都是政治局委員。這樣強的人員配備,顯示了這屆中央紀委規格高、權威大、陣容強的特點。”黨史研究學者告訴《中國新聞周刊》。“這在黨的紀檢歷史上可以說是空前的。”

新的中央紀委成立后,黃克誠和王鶴壽去陳云家里,請示工作方針,陳云當即回答:“抓黨風!中紀委的工作指導方針就是維護黨規黨法,整頓黨風問題。”

在一個社會主義現代化建設的新階段,黨的紀檢工作應該怎樣做?這是重建后的中央紀委面臨的重大問題。陳云提出,中央紀委要以抓黨風作為工作的整體方針,為這個機構確立了戰略指導思想。

1979年1月,陳云主持了恢復重建后的中央紀委第一次全體會議。會議討論并擬定了《關于黨內政治生活的若干準則》(以下簡稱《準則》)。《準則》一共12條,是粉碎“四人幫”后中央為撥亂反正制定的黨規黨法,成為黨內政治生活的綱領性文件。

對此,陳云慎之又慎,傾注了大量的心血。1979年2月,他致信華國鋒,提出將《準則》下發至縣、團級征求意見。“準備再改。再改以后也只作為中央試行文件。試行中如有不妥,還可以改。”

根據他的意見,1979年3月,中央將《準則》發至縣、團級征求意見。中央紀委根據各地提出的1800多條意見,先后對《準則》進行了7次討論和修改。

據起草組成員郭儀回憶,《準則》基本定稿后,寫作班子都解散了,陳云又提出,必須要增加一條,關于干部又紅又專的條款。這一條后來成為《準則》的最后一條。

1980年2月,中共十一屆五中全會通過了《關于黨內政治生活的若干準則》,正式對全社會發布。

為了貫徹《準則》,中央紀委在陳云指導下,從1980年4月到11月在北京召開了三次座談會。社會反響熱烈。

當年7月,北京一家餐館的一位廚師向中央紀委舉報,有位部長在該餐館吃飯,經常少付餐費,花一碗湯的錢吃一桌飯。接到舉報后,中央紀委立即責成北京市紀委調查。核實后,中央紀委對該部長進行了通報批評。事后,該部長親自到餐館認錯。此事在高級干部中震動很大,對特殊化之風起了遏制作用。

在陳云領導下,中央紀委還制定了《關于高級干部生活待遇的若干規定》等重要黨規黨法。黨建不斷向規范化、制度化的方向發展。

平反冤假錯案

復查和平反冤假錯案,是中央紀委成立初期面臨的主要任務之一。

在中央紀委恢復重建之前,從1977年12月起,在胡耀邦的主持下,中組部已經開始復查冤假錯案,為130多名副部級以上干部平了反。但涉及黨和國家重要領導人的功過是非,在全國有影響的大案、要案的復查平反,還沒有提到日程上來。中央紀委恢復重建后,在陳云的領導下,平反冤假錯案的工作隨即大刀闊斧地開展起來。

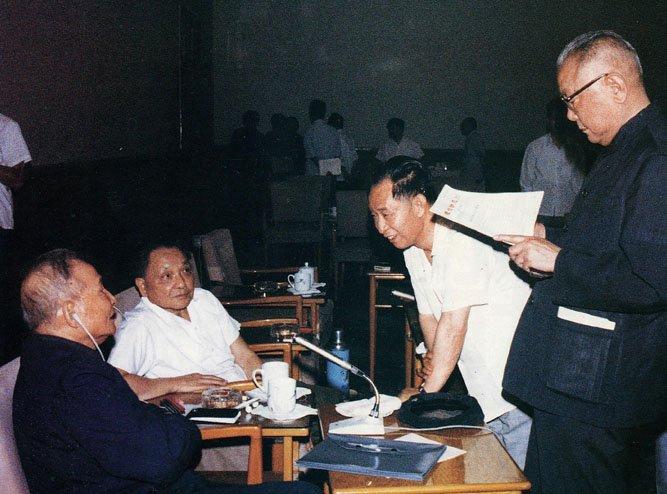

1981年6月27日,中共十一屆六中全會期間,陳云、鄧小平、胡耀邦、李先念(從左至右)在一起。

其中,劉少奇案無疑是影響最大、難度最高的。

劉少奇是“文革”中的頭號“走資派”,牽連人數眾多、影響廣泛。據最高人民法院1980年9月的統計,因劉少奇問題受株連而錯判的案件有22053件,受到刑事處分的有28000余人,其他受批斗、隔離、關押的更是不計其數。

對毛澤東的功過是非的評價、對“文化大革命”的徹底否定,是1981年6月十一屆六中全會作出的《關于建國以來若干歷史問題的決議》才完成的。在當時的形勢下,陳云深知,如果輕率地給劉少奇平反,勢必引起人們的思想混亂。

1978年底,他對前來看望的王光美說,現在平反這件事情還急不得,不能操之過急,我們要把當事人都找來,一件事情、一件事情搞扎實,讓它證據齊全,能經得起歷史的考驗。

1979年初,國家地質總局局長孫大光致信時任中共中央秘書長胡耀邦并黨中央,建議重新審議劉少奇一案。胡耀邦將信轉報中央政治局常委批閱。2月23日,陳云在孫大光來信上作出批示:“中央常委各同志已傳閱完畢,中央辦公廳應正式通知中組部、中紀委合作查清劉少奇一案。”

黨史專家告訴《中國新聞周刊》,這是在劉少奇案件平反過程中最為關鍵的批示。“它明確了案件的復查是經過中央政治局常委同意的,是中央行為,并明確了負責復查的部門。”

據當年負責劉少奇一案復查工作的楊攸箴回憶:“如果沒有他的批示,那這個案子就啟動不了,復查就啟動不了。”

經過復查組周密的調查研究,中共八屆十二中全會強加給劉少奇的罪行被逐條否定。1980年2月,十一屆五中全會正式為劉少奇平反。不久,中央在人民大會堂為劉少奇舉行了隆重的追悼大會。陳云專程從杭州趕回北京參加。在與王光美等劉少奇家屬握手時,他表情凝重。劉少奇之子劉源注意到,陳云流淚了。

除劉少奇案外,經陳云直接提議復查和平反的冤假錯案,還有瞿秋白、張聞天、蕭勁光、馬寅初、潘漢年等人的冤案。

在中央紀委和中央組織部的領導和推動下,據不完全統計,截至1982年年底,全國共平反、糾正了300多萬名干部的冤假錯案,為47萬黨員恢復了黨籍,為12萬黨員撤銷了原處分。其中,各級紀檢機關會同有關部門共復查處理了150多萬人的案件,改正和部分改正的98萬。

打擊經濟犯罪

1980年1月,中央紀委召開第二次全體會議。會議決定,將紀檢工作的重心從處理歷史遺留問題轉移到應對現實生活中的要案、大案上來。

上世紀80年代初,國門剛剛開放,廣東、福建等東南沿海城市走私活動十分猖獗。在廣東海豐縣,甚至出現了工人不做工、農民不種田、學生不上課,競相從事走私活動的混亂局面。

1981年1月,國務院發出《關于加強市場管理,打擊投機倒把和走私活動的指示》,3月27日,國務院、中央軍委又發出《關于堅決打擊走私活動的指示》。但一些領導干部認為“政策不明”“人多面廣”“這類問題不好處理”,走私活動一直得不到有效控制。

1981年底,中央紀委經過實地調查,將廣東部分地區走私活動猖獗的情況寫成簡報,上報陳云。1982年1月5日,陳云看到這份簡報后,一向冷靜的他勃然大怒。

多年后,他的秘書朱佳木回憶說:“那次他臉憋得通紅,情緒很激動,談話的時候拍了桌子。他對一些同志有這個顧慮那個顧慮很不滿意。他說,怕這怕那,就是不怕亡黨亡國!要是這樣搞下去,過不了幾年我們就要亡黨。他指著簡報很激動地說,告訴鶴壽要嚴辦,殺幾個可以挽救一大批。后來他又想了想說,索性我來批幾句。”

他在簡報上批示道:“對嚴重的經濟犯罪分子,我主張要嚴辦幾個,判刑幾個,以至殺幾個罪大惡極的,并且登報,否則黨風無法整頓。”其他幾位常委都作了批示,鄧小平還在他的批語旁加寫了“雷厲風行,抓住不放”八個字。

在陳云的推動下,全國掀起了一場針對經濟犯罪的嚴打風暴。

截至1982年年底,全國共平反、糾正了300多萬名干部的冤假錯案,為47萬黨員恢復了黨籍,為12萬黨員撤銷了原處分。其中,各級紀檢機關會同有關部門共復查處理了150多萬人的案件,改正和部分改正的98萬。

幾天后,中央發出《緊急通知》,并派習仲勛、余秋里、彭沖、王鶴壽等人立即前往廣東、福建、浙江、云南等地,督促查辦。

陳云密切關注著這場斗爭。他說:“現在抓,時間雖晚了些,但必須抓到底。中紀委必須全力以赴。”中央紀委隨即成立了打擊經濟領域犯罪活動斗爭辦公室。

時任中央紀委辦公廳主任龐然后來回憶說:“沒有陳云同志的指示,不可能有這么大的舉動。工作方針是全力以赴,沒有機構,新設機構;沒有干部,臨時借調干部。下這么大決心,從政治上、思想上、組織上,幾個方面全方位地加強這方面工作。沒有陳云表態,辦不到。借調這么多干部有障礙沒有?沒有。大家積極報名參加,前后調了400多名干部。”

查案中,辦案人員遇到的阻力很大。1982年7月,陳云再度批示,要求對經濟犯罪案件“必須嚴辦”,“阻力再大也必須辦”。

他說:“抓這件事是我的責任,我不管誰管?!我準備讓人打黑槍,損子折孫。”他還讓秘書轉告他的子女,出門時要注意安全,小心在后頭有人可能會拿車撞他們,或者拿刀子捅他們。

很快,中央紀委又派出154名司局級以上干部,分赴各地,直接參與大案要案的調查處理工作。

據時任中央紀委干部室主任李楚棟回憶,當時因為任務艱巨,中央紀委機關里大批干部奔赴辦案第一線,整個中紀委大樓里空空蕩蕩的,食堂吃飯的人也少了,顯得冷冷清清。“一些不了解情況的同志還很納悶,機關怎么突然靜悄悄的?”

截至1983年4月底,在這場經濟嚴打風暴中,全國立案審查的走私販私、貪污盜竊、行賄受賄、投機詐騙的案子有19萬多件,涉及黨員7萬多人,8500多人受到開除黨籍的處分,追邀贓款贓物合計4億多元。

“黨風問題必須永遠搞”

1982年9月,中共十二大選舉產生了新一屆中央紀委,其成員由原來的100人增加為129人。陳云仍擔任第一書記,黃克誠為第二書記,王鶴壽為常務書記。

在陳云看來,抓黨風一直是中央紀委的頭等大事。1980年11月,他就提出:執政黨的黨風問題是有關黨的生死存亡的問題,黨風問題必須抓緊搞,永遠搞。最初,整頓黨風針對的主要是“文革”對民主集中制的嚴重破壞,進入八十年代中期,隨著改革開放的深入,黨風建設也面臨更加復雜的問題。

1984年夏,一些地方出現了“讓黨政機關干部也盡快富起來”的說法。部分黨員干部、黨政機關同農民搞“搭臺唱戲”,后來發展到在不少地方直接參與經商活動,搞“權錢交易”。

在這股風氣下,有人提出“經濟要搞活,紀律要松綁”,甚至認為紀檢部門是改革的“頂門杠”、絆腳石,還出現了“防火防盜防紀委”的說法,有人甚至提出取消紀律檢查機構。個別省的領導也稱:“允許改革犯錯誤,不允許不改革,更不允許不改革的整改革的。”甚至給當地紀檢機關下禁令,提出對經濟效益好的企業,紀委不要去檢查。

這些情況引起了陳云的警惕。1984年10月,他在中央紀委報送的一份報告上批示:紀檢工作應當研究新情況,適應新情況。黨性原則和黨的紀律不存在“松綁”問題。沒有好的黨風,改革是搞不好的。

在隨后召開的十二屆三中全會上,陳云表示支持經濟體制改革,但他強調,物質文明和精神文明更要一起抓。他在發言中提醒大家注意市場競爭中可能出現的某些消極現象和違法行為,他說:“如果我們不注意這個問題,不進行必要的管理和教育,這些現象就有可能泛濫成災,敗壞我們的黨風和社會風氣。”

但從1984年第四季度開始,各種不正之風連鎖反應,愈演愈烈。1984年12月,中共中央、國務院作出《關于嚴禁黨政機關和黨政干部經商、辦企業的決定》,禁止干部利用職權倒買倒賣、套購緊俏物資。幾個月后,這種勢頭被壓了下去。

但是,領導干部子女及其配偶經商、辦企業的問題又凸顯出來。1985年4月初,中央紀委又起草了《中紀委關于不許領導干部的子女及其配偶經商辦企業的建議》。文件送到陳云那里,他當即表示支持,并建議“退出的干部子女的范圍,是否再擴大一點”。

面對越來越嚴重的經濟犯罪,陳云指示中央紀委,要辦幾個大案、要案。

其中,最典型的就是“晉江假藥案”。這個案子涉及59家藥廠、60個單位、3000余人。規模之大,是十分罕見的。

陳云獲悉此事后,下令嚴查,并且要求追究當地領導的責任。他說:“晉江地區制造、銷售假藥,這個地區的黨委熟視無睹,甚至包庇、袒護,如果不追究那里黨委的責任,就喪失了黨的立場。”

在他的推動下,福建省取締了假藥生產,對涉案的30多名干部職工進行了黨紀政紀處理,11人被判刑。時任福建省委主要負責人也因此案受到了“黨內警告”處分,并在1986年調離了福建。

除了晉江假藥案之外,在陳云的領導下,1985年中央紀委還查處了海南汽車走私案。這些典型案件的處理,在全國引起了很大的震動和反響。

1987年10月,在中共十三大上,陳云將紀檢工作的接力棒交給了喬石。這一年,他82歲。

他在中央紀委第九次全會上講話稱:“去年10月,小平同志、先念同志和我共同商定,十三大時一起退下來。這是黨的事業的需要。”對自己擔任中央紀委第一書記9年來的工作,他如此總結:“成績是主要的,但也存在不足,需要改進。”。