李舸:攝影家要敢于尋找初心

邢江

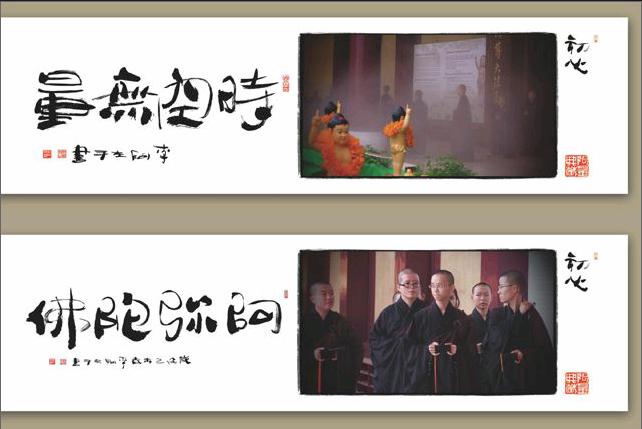

走進李舸《初心》展廳,有三點與其他攝影展不同:一是這里沒有燈,展場依賴燭光和作品兩邊安放的馬燈照明;二是走進展場的觀眾每人會收到一支蠟燭,用來照亮作品細細端詳;三是身為中國攝影家協會副主席和人民日報社攝影部主任的李舸在展覽現場同時表演行為藝術,認真用毛筆書寫作品。

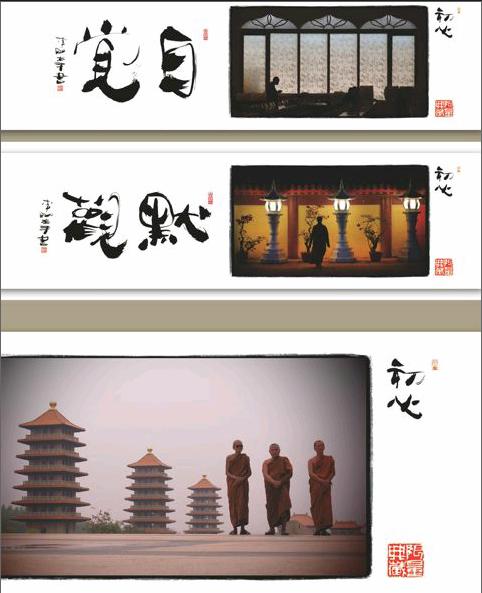

目前,《初心》作品包含李舸在2014年5月至2015年1月三次前往臺灣佛光山拍攝的成果。這次展覽讓攝影界看到李舸正努力在報道攝影外尋找自己藝術生命的新一頁;而對于李舸來說,他正試圖通過《初心》向攝影界提出的問題,希望將攝影人的關注和視角拉回各自的內心。

攝影照見內心

李舸的佛光山拍攝之旅不會因為《初心》而結束。2016年將是佛光山開山50周年,之前沒有接待過職業攝影師的佛光山僧人在看到李舸在山上拍的照片后,力邀他參與紀念開山50周年影像展覽,計劃將李舸拍攝的“當代場景”和從山下信眾處收集的老照片共同展出。為此,李舸還將在未來一年內多次前往佛光山“修心修性”—這個詞經常被他拿來形容自己在佛光山拍攝的感受。

還有另外一句經常被李舸提起的話來自佛光山的創建者星云大師,他曾說自己年輕時也喜歡攝影,而攝影就是要照見內心。而“照見內心”四字,與李舸自2013年便給自己立下的拍攝規矩不謀而合。那時,他這樣下定決心:今后的拍攝標準是“影像從心”。

“現在,有很多所謂的‘三包采訪,被攝對象或組織方包吃包住包往返路費,這樣的采訪和拍攝沒有創作自由,更不要提影像從心了。”于是,2013年后,李舸沒有接受過任何“三包”采訪拍攝,比之前更加努力地思考自己所鐘愛的藝術,讓拍攝變得更令人舒服,讓影像與自己的內心離得更近。

2014年,李舸開始有意識地在世界范圍內尋找和拍攝與信仰有關的畫面,包括天主教、東正教、薩滿教、藏傳佛教,以及臺灣的佛教。“拍這些宗教信仰內容,因為他們都與初心有關,都與靜心有關,也都與修心有關。通過這些影像,我希望提醒大家,生活在當下浮躁的環境里,我們需要靜下來想一下,沒有人云亦云,攝影需要怎樣的思考方式?”

李舸對《初心》作品的闡述中有這么一句,或許我們可以將其當作“影像從心”這一結論的注解之一:“攝影是智慧的修行,是靜靜地觀照世界、真摯地交流情感、由衷地懂得感激、深切地體味幸福。”

做有態度的藝術

李舸認為,“影像從心”對攝影人最基本的要求是不盲從,而對于職業攝影人來說,有自己的藝術態度,才能真正做到“影像從心”。

“好的藝術,既要認真對待,也要嚴肅對待,因為它們必定是有態度和觀點的藝術,”李舸說。而他在《初心》中所秉承的藝術態度主要體現在兩方面。

首先在于拍攝。李舸表示:“佛光山之行,更堅定了我不擺拍、不剪裁、不做電腦后期的攝影理念,力求以沉色素樸的本真影像,表達心性的靜慮。”為了讓自己做到這些,他在拍攝時特意使用數碼相機自帶的濾鏡功能,每拍攝完一張,相機會自動給照片添加黑色邊框,這樣不僅放慢了拍攝速度,更會讓剪裁和后期處理痕跡變得十分明顯。而且,一個框,代表一次完成。

其次在于呈現。這也是《初心》作品最被人關注之處。不但所有的照片被輸出在宣紙上,學美術出身的李舸還會在印好的照片上書寫星云大師的“法語”,再蓋上自己篆刻的章。不過,選擇宣紙輸出畫意照片在當代中國攝影界并不新鮮,題字印章的做法也已有很多人實踐,那么李舸在其中又有哪些屬于自己的態度和新意?

“現在很多人做類似的畫意攝影,拍完照片找人來題詞,但我要做自己的藝術,攝影、書法、篆刻,我力求每一個方面都是原創,力求每個元素都有文化出處!”如果說為作品名稱、影像和書法內容尋找文化出處相對直接,也有先例,那么李舸則是中國第一位考慮筆墨紙硯和裝裱工藝文化出處的攝影家。李舸所用筆、墨、硯都來自我國唯一具有“中國文房四寶之鄉”稱號的安徽宣城,卷軸裝裱選用古法,而對宣紙的要求則更為苛刻,乃至只能自己與技術人員一道研發新品種。

“之前的展覽還有用替代宣紙的基材,我將它們看作預展和演練。接下來的作品,我統一選擇宣城的紅星宣紙。但將攝影作品和書法作品同時放在一張宣紙上是不小的挑戰。藝術微噴照片只能在熟宣或有涂層的紙材上出效果,但寫書法需要生宣紙。為了滿足我裝裱照片后再寫字的創作構思,我與紅星紙廠的技術人員一起研制了一半熟一半生的宣紙。”李舸這樣說。

如此一來,完成一幅作品的成本急速升高,但李舸認為,認真地創作必然包括為作品選擇最適合的呈現載體,設計最理想的展現方式。媒介成本高,書寫不確定性大,投入精力就更多,這樣才能做到精益求精,讓自己在每個環節都講究“精到”。

而且,對藝術作品的態度首先就應該來自嚴謹的創作過程和認真的質量把控,不是嗎?

攝影家要敢于尋找初心

一個攝影人,又怎能專注于做有態度的藝術,而不隨波逐流、缺乏個性?

《初心》的名稱來自《華嚴經》“不忘初心 ,方得始終”一語,也是李舸對這個問題的思考與回答。

何謂初心?李舸這樣解釋:“初心就是攝影人最初對攝影的原始沖動,即大家開始拍照的初衷。無論職業攝影師也罷,攝影愛好者也好,總是因為喜歡而拿起相機,總是因為要表達而按下快門。至于照片的功利屬性,似乎與初心關系不大。正如現在很多并不愛好攝影的人,為了娛樂和消遣而用手機拍攝,也是要表達自己的心思或情緒,記錄生活中那一刻的幸福或哀愁。”

但是,能堅持在攝影道路上的初心,也并不容易。“很多職業攝影師,正被附著在相機上的各種誘惑,弄得迷失了方向。尤其是一些攝影記者,在工作多少年之后,容易產生惰性,拍攝成了應付。”

李舸是一名敢于剖析自我和反思的攝影家。工作20余年,他逐漸發現自己的拍攝是有問題的,自己總結為“標簽化、概念化、宣傳味”,不過他認為,這并非全由工作導致,主要還是跟個人的積累和對攝影的態度有關。于是,他要盡量“徹底地”否定自己,去尋找初心,也把這個問題提給大家。

“我總在反省6年前汶川地震的影像。災難面前,自己身為記者,有責任有義務第一時間趕赴現場用影像去報道。但是這么多年過去,再細想究竟哪些畫面給自己留下最深的印象?我總想到,一個中年男子騎著摩托這背著自己遇難的妻子回家,以及賀延光拍攝的父親背著自己遇難的兒子走幾十里山路回家的場景。這些與人的情感和命運有關的影像反映著人們生活的初心,這些影像正是我當初選擇成為攝影記者的初心。”

李舸說,攝影家要敢于否定和反省,更要勇于嘗試新的突破。其結果必定是要“放下一些,再立起來一些”。就像《初心》系列作品,力求去挖掘題材背后的文化屬性、表達發自內心的真實感悟、追求沉色素樸的獨特視角、堅守獨立自在的藝術理念,當然更要嘗試跨越影像的作品呈現。因此,李舸決定將自己的創作不僅局限在新聞傳播,要進入藝術市場,接受更寬廣平臺的檢驗。

“攝影是挫折感來得太慢的藝術。它的技術門檻低,很多人會在短時間就能把這事干得有模有樣。但這種熱鬧背后,除了妄自尊大、相互奉承,留不下什么。歲月是最好的榨汁機,什么能永流傳,不是現時中的你我說了算的。為此,李舸正在規劃未來5到6年的拍攝方向。“也許這注定是孤獨的、試驗性的,甚至會一敗涂地,但這是探索過程中回避不掉的環節。”

攝影是李舸的生活,也是反省生活的方法。在其中,他再一次于否定中重新上路,體驗、表達、釋放情感,尋找初心。