瓶頸漸顯 探秘新路

魏鵬

2014年,在內外部環境及長短期因素的共同作用下,經濟金融領域長期積累的結構性矛盾逐步顯現,經濟的“去泡沫”、“去杠桿”和“去產能”,從實體經濟和虛擬經濟,從多個產業和行業對經濟增長帶來了較大負面影響。經濟增速延續了2012年以來的明顯放緩態勢,價格指數創出新低但難言通縮,房地產市場進入了調整周期,金融機構人民幣貸款額首次超過人民幣存款額,貨幣供應量增速下滑,人民幣匯率雙向浮動特征更加明顯。截至4月10日,10家上市銀行(中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、招商銀行、平安銀行)披露了其2014年年報數據,通過對這10家年報數據的解讀,及時了解國內同業的戰略發展動向,這有助于推動中國銀行業健康發展。

經營業績概述

資產負債規模狀況

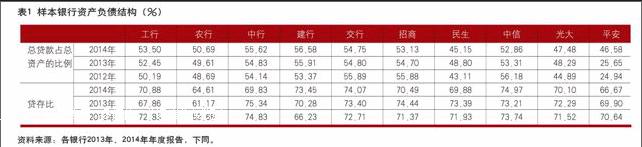

中國銀監會發布的2014年度監管統計數據顯示,截至2014年年末,國內大型商業銀行資產總額71.0萬億元,同比增長13.87%;股份制商業銀行資產總額31.4萬億元,同比增長16.50%。國內大型商業銀行負債總額65.7萬億元,同比增長41.07%;股份制商業銀行負債總額29.5萬億元,同比增長16.26%。2014年7月1日起,中國銀監會對商業銀行存貸款比例計算口徑進行調整,2014年年末調整后的人民幣口徑存貸比為65.09%。

具體到10家上市銀行,截至2014年年末,工行總資產規模為20.61萬億元,同比增長8.9%,總資產規模在國內5家大型商業銀行中占比達到26.83%,同比下降0.70個百分點,但仍為全球資產規模最大的銀行。2014年,國內5家大型商業銀行總資產占國內銀行業金融機構比例繼續下滑,相比之下,股份制商業銀行增幅明顯,招商、民生、中信在總資產規模增速上繼續領跑。

資產負債結構方面,大型商業銀行2014年總貸款占總資產的比例整體呈上升趨勢;股份制商業銀行除平安外都略有下降,其中民生降幅相對較大(3.65個百分點)。總體上看,尤其是大型商業銀行依靠發放貸款作為主要資產運用的狀況沒有改變。

與過去幾年存貸比呈現出整體增長態勢相比,2014年出現了明顯的分化,大型商業銀行除中行外略有上升,股份制商業銀行除中信外,都有下降。值得關注的是,中行存貸比降幅十分明顯(5.51個百分點)。總體來講,各行資金來源趨于穩定,資金運用整體穩健,見表1。

資本狀況

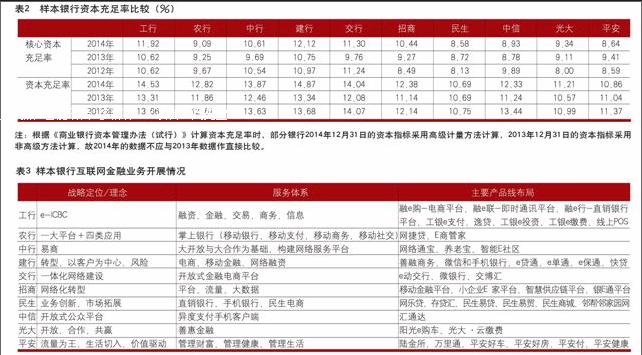

截至2014年年末,商業銀行(不含外國銀行分行)加權平均核心一級資本充足率為10.56%,較年初上升0.61個百分點;加權平均一級資本充足率為10.76%,較年初上升0.81個百分點;加權平均資本充足率為13.18%,較年初下降0.99個百分點。

資本充足率反映了銀行穩健經營和抵御風險的能力。2014年,各行實行全面資本管理原則,經監管部門核準,部分銀行采用中國銀監會2012年6月頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中的高級計量方法計算資本充足率。由于計算方法的差異,2014年采用高級計量方法計算的資本充足率比權重法(中國銀監會2006年12月28日發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》)下的資本充足率要高,各行均達到監管機構要求,見表2。

資產質量狀況

截至2014年年末,商業銀行(法人口徑)不良貸款余額8426億元,較年初增加2506億元;不良貸款率為1.25%,較年初上升0.25個百分點。2014年受宏觀經濟增長放緩、外部市場不景氣、產業結構調整導致產能過剩行業信用風險暴露等多重因素的影響,部分企業特別是中小企業經營困難加大,導致公司貸款違約,這一情況與2013年基本相似,銀行不良貸款率和不良貸款余額“雙升”,信用風險及流動性風險加劇。以工行為例,從區域分布來看,珠江三角洲、長江三角洲、中部地區受經濟下行因素影響較大,珠江三角洲不良貸款率達到1.64%、長江三角洲不良貸款率為1.20%、中部地區不良貸款率為1.15%,三個區域的不良率超過了該行1.13%的整體不良貸款率。值得注意的是,該行西部地區的不良率增速過快,僅次于珠江三角洲不良率的增速,主要原因是受煤炭價格下跌影響,部分煤炭及相關企業出現貸款違約,這一現象在其他銀行的年報中也有體現,西部地區的風險控制應特別關注。還是以工行2014年為例,按公司類貸款和不良貸款結構所屬行業劃分,制造業中的交通運輸設備(3.63%)、非金融礦物(2.82%)等產能過剩行業企業運行壓力加大,批發和零售業(4.61%)等大宗商品價格下跌、資金緊張等因素,成為不良貸款率居高不下的“重災行業”。在此情況下,各行抓住國家出臺有關批量轉讓不良貸款政策的有利時機,拓寬不良資產處置渠道,為降低全年不良貸款率提供了幫助。

互聯網金融狀況

當前,互聯網金融深刻改變著傳統金融經營模式、制勝要素和競爭格局。相較于互聯網企業長期致力于運營開發、敏感于客戶體驗的優勢,商業銀行多年積累沉淀的風險管理文化和作業經驗,以及同時具備的線上線下服務能力,也是年輕的互聯網企業所難以效仿的。2014年,各家銀行在專注金融本質的同時,積極運用互聯網思維和技術,創新金融服務和經營管理,努力下好互聯網金融的“先手棋”,推動新常態下的智慧增長,見表3。例如,中國平安在2014年明確地將經營版塊劃分為“核心金融業務”(包括保險業務、銀行業務、投資業務、客戶遷徙)和“互聯網金融業務”(“一扇門、兩個聚焦、四個市場”戰略)。由此可見,互聯網金融對商業銀行經營的變革作用。

國內銀行業戰略動向探析

中國工商銀行:銀行卡業務發展實現新跨越

2014年,在經營業績穩健提升的同時,中國工商銀行繼續保持資產、資本、存款、市值等指標均居全球金融同業榜首的優勢。銀行卡業務成為推進該行中間業務轉型創新發展和收入結構優化的新引擎。2014年,工行銀行卡條線的手續費及傭金收入達到351億元,同比增長23.1%,遠高于傳統貢獻度較大的對公理財、人個理財及私人銀行條線。截至2014年年末,工商銀行信用卡發卡量在國內率先超越1億張大關,達到1.01億張,同比增長14.2%,躋身全球前三大信用卡發卡行之列;實現年消費額1.87萬億元,比2013年增長15.8%;信用卡透支余額3662.45億元,增長19.2%。信用卡發卡量、消費額、透支額均保持國內同業領先。

一是發卡量質并舉。工行是國內首家全品牌發卡銀行,并不斷研發惠民便民創新產品,實現有效客戶拓展。如首創免除貨幣轉換費的多幣種信用卡和環球旅行卡、在全球首創雙芯片、雙品牌、雙標識、雙賬戶、多幣種的純心(芯)組合信用卡等。積極研發數字信用卡、打造HCE云支付等新興支付產品,提升無卡支付客戶體驗。

二是收單提質增效。通過網點開展網格化營銷,依托MIS投放、分期付款、小微商戶逸貸公司卡、積分抵現、聯合促銷、數據服務等六大利器,積極推進特色城市“一條街、五星級酒店、大型億元賣場”專項營銷。

三是增貸款、控風險協調發展。把握信用卡貸款“小額、多筆、非集中”的特點,全力打造“逸貸”品牌,首創基于大數據的小微商戶逸貸公司卡與逸農消費公司采購卡;實施信用卡授信額度動態管理,有效控制風險敞口并減少資本占用。

中國農業銀行:大力推進縣域金融業務發展

2014年,中國農業銀行主動把握和積極適應經濟發展新常態,加快縣域金融業務轉型,突出縣域金融服務重點,加強產品服務創新,努力提高縣域金融服務水平,不斷鞏固本行在縣域市場的領先優勢。截至2014年12月31日,農行縣域金融業務總資產達5.84萬億元,較上年末增長6.65%。發放貸款及墊款總額2.65萬億元,較上年末增長12.93%,高于全行0.84個百分點。吸收存款余額5.31萬億元,較上年末增長7.12%。2014年,農行深入推進重點縣域支行“121工程”、農村產業金融“千百工程”、“金穗惠農通工程”和縣域零售業務提升工程。“四大工程”的深入實施,使農行在重點縣支行競爭力、縣域對公業務、農村基礎金融服務以及縣域零售業務上的差異化競爭優勢得到鞏固和提升。

中國銀行:鞏固海外業務優勢地位

2014年,中國銀行積極把握人民幣國際化和中國企業“走出去”的市場機遇,加快推進海內外一體化發展,全球服務和保障能力不斷增強,市場競爭力持續提高。公司金融業務方面,進一步增強跨境業務和海外業務服務能力,提升全球公司金融一體化服務水平,加快推進“全球客戶經理制”和“全球統一授信”體系建設和推廣,將服務延伸至全球。貿易金融業務方面,中行充分利用境內境外兩個市場、兩種資源,推動境內業務境外做、境外業務境內做,海外商業銀行國際結算、跨境人民幣等主要貿易金融業務實現快速發展,業務增速均保持在20%以上。清算服務方面,中行跨境人民幣清算量大幅增長,辦理跨境人民幣清算業務240.8萬億元,同比增長86.6%,繼續保持全球第一。繼香港、澳門、臺灣地區之后,中國人民銀行授權中行擔任法蘭克福、巴黎、悉尼人民幣業務清算行,在全球12家授權人民幣清算行中占有6席。金融市場業務方面,對人民幣清算行采取差別化授權機制,促進離岸人民幣交易業務發展,以中期票據(MTN)計劃為平臺,先后在倫敦、新加坡、悉尼、盧森堡、巴黎等國家發行130億元債券。

中國建設銀行:夯實銀行核心系統建設

中國建設銀行“新一代”一期13個應用項目全部上線,完成34萬企業現金管理客戶、19萬代收代付委托單位、252萬企業網銀客戶遷移;二期提前釋放客戶渠道、員工管理、企業現金管理、個人貸款等9個項目的34項功能,顯著改善員工和客戶體驗,有力支持經營轉型。持續加強全球一體化的支付清算體系建設,實現端到端的跨境和跨行全流程直通式處理;海外核心業務系統及周邊系統推廣至澳門、俄羅斯、新西蘭、多倫多等20家海外一級機構。2014 年,建設銀行信息系統運行穩定,業務高峰時刻核心系統創下1.04萬筆/秒、日交易量4.12 億筆的業界最高紀錄,系統處理能力、交易成功率、平均響應時間等技術指標同業第一。強化信息科技服務水平全生命周期管理,自主研發并持續優化、推廣云管理平臺,不斷提升自動發現、自動定位和自動恢復業務服務水平。

交通銀行:事業部、準事業部制改革穩步推進

交通銀行自2013年末啟動事業部制改革以來,先后組建了金融市場業務中心、貴金屬業務中心、離岸金融業務中心、票據業務中心、資產管理業務中心和信用卡中心,基本完成事業部制改造,形成了六大事業部。先后掛牌成立投資銀行業務中心、資產托管業務中心、私人銀行業務中心三大準事業部。2014年,該行六大事業部制利潤中心營業收入同比增幅達23.44%,事業部、準事業部協同發展、業務創新、基礎管理能力不斷增強。2014年,交行自營貴金屬交易量在上海期貨交易所位列第二、信用卡中心經營收入進入行業前三、離岸業務中間業務收入實現翻番,養老金、國際托管和財富管理托收規模均領跑同業。

招商銀行:零售金融價值貢獻繼續提升

2014年,招商銀行形成以零售金融為主體,公司金融、同業金融為支撐的“一體兩翼”的業務體系,“一體”和“兩翼”間的相互統一、相互協調、相互促進,打造三大盈利支柱。零售金融以財富管理、小微金融、消費金融三大業務為突破口,持續提升零售金融價值貢獻;公司金融聚焦現金管理、貿易金融、跨境金融、并購金融四大業務重點,形成具有顯著優勢的業務特色;同業金融以大資產管理和金融市場交易“雙輪驅動”形成新的盈利增長點。2014年,招商零售金融業務價值貢獻持續提升,稅前利潤達291.05億元,同比增長23.88%,公司稅前利潤占比達42.74%,同比提升6.41個百分點。零售金融業務營業收入保持較快增長,達685.04億元,同比增長20.84%,公司營業收入占比達43.51%。實現公司金融業務營業收入773.47億元,同比增長15.01%;同業金融業務營業收入188.41億元,同比增長80.59%。

中國民生銀行:各事業部加快向專業投行轉型

2014年,民生銀行為進一步發揮事業部的發展動力、創新能力,提高事業部運行效率,持續推進2.0版事業部改革落地。該行地產、能源、交通、冶金、貿易、現代農業、文化產業、石材產業等八大事業部,按照“準法人、專業化、金融資源整合、金融管家團隊”四大原則,進一步優化調整組織架構體系和內部運行流程,搭建完成準法人運行機制,加強專業團隊建設和管家作業模式轉型,加快向專業投行轉型。

中信銀行:供應鏈金融作為公司銀行戰略核心

2014年,中信銀行繼續發揮對公業務的特色服務,以供應鏈金融作為該行公司銀行戰略的核心,主動對供應鏈金融業務結構進行調整,將業務的經營視角從傳統的大宗商品行業逐步轉向消費類抗經濟周期行業。順應核心企業經營模式線上化發展趨勢,充分利用互聯網技術手段,加快發展電商供應鏈金融業務,成功上線海爾集團網絡融資項目、一汽馬自達、大眾(中國)等直連項目,同時繼續強化供應鏈金融業務集中管理平臺建設,加強風險控制,確保業務健康持續發展。截至2014年年末,中信銀行供應鏈金融業務融資余額2511.89億元,同比增長15.99%;業務帶動形成期末存款余額1493.98億元,同比增長0.89%。

光大銀行:深入推進“存款立行”經營策略

2014年,光大銀行繼續實施《2013~2016年發展戰略》,突出“調結構、穩增長、防風險、增效益”主題,落實“存款立行”的經營策略,發展核心負債業務,推動負債結構不斷優化、負債規模平穩增加。該行公司零售條線堅持“存款立行”經營策略,確保對私存款總量增長,平滑調整結構,截至2014年年末,該行一般性存款余額達1.79萬億元,核心存款占比顯著提升。通過結構調整,存款成本有所下降,對私存款平均利率相比最高點下降了20個BP。

平安銀行:交叉銷售水平不斷提升

2014年,平安打造“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”的綜合金融服務平臺。建立了綜合金融產品視圖和客戶大數據分析平臺,深入挖掘客戶潛在需求,發展創新性綜合金融組合產品及服務,推進客戶遷徙,完善交叉銷售。2014年,平安累計遷徙客戶約702萬人次,集團內各子公司合計新增客戶量中26%來自客戶遷徙。從互聯網金融遷徙到核心金融業務的新客戶超過120萬。新發行信用卡中的39.5%和新增零售存款中的27.2%來自交叉銷售渠道。

展望

展望2015年,全球經濟仍將延續不均衡的弱勢復蘇格局。美國經濟復蘇強勁,復蘇基礎漸趨穩固;歐元區和日本經濟復蘇乏力,結構性矛盾突出;新興經濟體增長下滑,并面臨大宗商品價格急劇下跌、貨幣貶值、資本外流等諸多風險。當前,世界經濟仍處于深度調整期,國內經濟發展進入以“中高速、優結構、新動力、多挑戰”為主要特征的新常態,同時金融監管環境和市場運行機制也在發生深刻變化,對各行經營發展帶來一系列新的機遇和挑戰。

機遇方面,一是隨著我國政府加快出臺穩增長、促改革、調結構、惠民生的政策措施,預計國內經濟將繼續保持穩定增長。二是國內經濟韌性好、潛力足、回旋空間大,同時加快經濟方展方式轉變和結濟結構調整,總體看各行經營發展環境穩定。三是隨著“新四化”推進,一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶“三個支撐帶”戰略的實施,各行轉型發展面臨更加廣闊的空間。四是國家實施新一輪高水平對外開放以及關鍵領域金融改革的全面深化,為各行國際化發展和綜合化經營創造新的有利條件。

挑戰方面,一是在實體經濟“去產能”、“去庫存”、“去杠桿”過程中,部分行業企業會持續承壓,各行保持信貸資產質量穩定的壓力增大。二是隨著巴塞爾協議Ⅲ框架下一系列宏觀審慎監管規則的逐步實施,各行面臨更為嚴格的資本、流動性、杠桿率等監管要求,經營結構與模式需要進一步調整和轉型。三是利率市場化改革步伐加快,對銀行市場定價能力和盈利增長帶來挑戰。四是多層次資本市場加快發展,民營銀行的進入、互聯網金融的興起,使銀行面臨的競爭不斷加劇。各行要堅定不移地推進經營轉型和創新發展,深化重點領域和關鍵環節的改革,在產業轉型升級、服務實體經濟、區域協調發展、對外經濟開放中謀求新的發展機會。

(作者單位:中國工商銀行)