找到自己想說的話

關心

3月下旬,成都市川劇研究院在上海舉辦“川劇文化藝術周”所帶來的四出川劇大戲中,有三出是編劇徐棻的作品。作為川劇史上第一位女編劇,徐棻植根川劇,創作了四十多部戲曲、話劇、音樂劇作品。她的創作獨樹一幟,在引導戲曲改革方面成績斐然。她追求的創作境界“是川劇,不是老川劇;不是老川劇,但一定是川劇” 。她對自己的要求是“獨立思考,獨特構思,獨辟蹊徑,獨樹一幟”。從她帶來上海的三部作品(都是改編作品)可見一斑。

《馬前潑水》:老酒新釀

從形式上看,川劇《馬前潑水》是她三個作品中最傳統的一部,誕生卻最晚。朱買臣的故事,多少年來各個劇種演過不少,大多注重刻畫崔氏的刻薄勢利、嫌貧愛富,展現朱買臣苦盡甘來后揚眉吐氣的痛快、解恨,重點多放在“逼休”和“潑水”上。后來一些翻案之作嘗試從女性的角度加以解讀,比如與徐棻同齡的上海女編劇吳兆芬創作的越劇《風雪漁樵》(以及后來的《風雪漁樵記》),安排朱買臣的妻子為激夫上進而設計逼休、老岳父臨終留書說破隱情這樣的情節。越劇以女性觀眾為主,編劇的審美訴求需要考慮觀眾的喜好,而川劇的觀眾性別結構與越劇截然不同。在徐棻的筆下,對男女兩性都有批判和審視,既不居高臨下,也不陷落其中,而是適度地跳脫開去,富有理性又充滿理解。

不同于傳統戲曲中人物個性的單一、臉譜化,川劇《馬前潑水》的兩個主人公皆非圣賢,亦非大奸大惡,而是有弱點、具有多性格側面的普通人,面對的是生活中常見的困境:貧賤夫妻百事哀。他們的反應也都是普通人常見的情緒:失望、不甘和埋怨。巧鳳不是烈女賢婦,既有忘我脫俗的一面,也有虛榮世俗的一面。她沒有理會三個家底殷實的求婚者,偏偏看上了窮秀才朱買臣,拎著一只小包袱私奔上門;然而私奔時所懷的理想憧憬和溫柔心性,在七年艱辛歲月的磨礪中消失殆盡,眼見朱買臣兩次落第,一再失望下,她借酒發瘋,逼寫休書,導致朱買臣離家出走,待酒醒已追之不及;她也動過改嫁的念頭,甚至已在詢問“何時過門”,卻又不甘僅被當作延續子嗣的外室;她苦守草棚,既有對朱買臣的懷念,也有幾分無奈;她在一種復雜的情緒中乞求復合遭到潑水譏諷,含羞帶愧投河自盡。朱買臣也是一樣復雜多面的:乍見巧鳳心生憐惜欽慕,發下“若有出頭之日定當奉上鳳冠霞帔”的宏愿,不意間撥動了巧鳳的心弦;婚后他也曾溫柔體貼,面對巧鳳的借酒挑釁百般忍耐,寫下休書負氣出走;榮歸時他面對巧鳳的乞求,想起從前的羞辱難以釋懷,潑水回絕了巧鳳;待回到草棚門外,回憶起巧鳳私奔之恩、七年照顧之情,有了幾分感恩之意,派人送銀;進草棚發現妻子果然獨身苦守,始有較深的自省愧疚,更醒悟自己若非一番外出游歷,只知困守書齋,也不會在才學上有所突破,有此前程實在應該感謝妻子,卻只迎回巧鳳尸體,不由追悔莫及。

川劇《馬前潑水》并非靠奇巧的情節架構來推進,而是通過對人物個性和情緒心理變化過程的細致描繪,通過對世情人性的深入探究來自圓其說。“榮歸”是這出戲最精彩、最有新意的一段,在“潑水”之后,再度把情緒推向高潮。從泄憤、報復到回歸理性的過程,也是審視自身、察覺己過、收獲啟發、試圖彌補的過程。大幕落下,或掩卷而思,川劇《馬前潑水》告訴我們,一時意氣,輕率決定,缺少自省、理解和寬諒,可以釀成怎樣的悲劇。

個人覺得還稍顯遺憾的是,目前從舞臺呈現上看來,劇中巧鳳的情緒、心理變化流暢度還有不足,因而從“逼休”到“酒醒”,態度轉變顯得還有點突然。

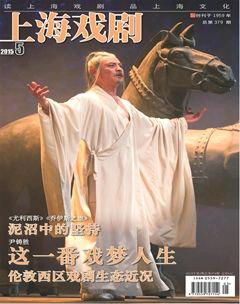

《欲海狂潮》改編自尤金·奧尼爾的經典話劇《榆樹下的欲望》,是徐棻最成功的作品之一,堪稱以傳統戲曲手法表現現代人性主題的典范,其跨文化課題頗值得探討。

白老頭在話劇本中所對應的伊弗雷姆·凱勃特,在西方價值體系里所獲的普遍評價是頗為正面的形象。他勤勞健壯、精力充沛,沒有什么大過錯。但在川劇《欲海狂潮》中,白老頭實在并不討觀眾的喜歡。其間的差異多少能體現出中西方文化的差異:中國傳統文化重情,西方現代思維重理。白老頭吝嗇貪婪,縱無大錯,在他身上人們看不到真情。而蒲蘭和白三郎,犯下亂倫大逆,還因財產有了猜忌嫌隙,可是兩人間的情與欲如此真切實在,這真情是貪婪無法阻隔的,也是口舌之爭無法掩蓋的。正是這一點真情的光芒,讓兩個年輕人在一定程度上贏得觀眾的理解和同情。

悲劇之所以扣人心弦,有時不在于主人公命運曲折悲慘,而在于,他或她,離幸福、平安只有一步之遙,卻終不可得。這樣心理學上的“相對剝奪”效應,進一步加劇了觀眾的期待與現實間的落差,因而比較容易打動觀眾。

對比話劇《榆樹下的欲望》和據此改編的川劇《欲海狂潮》,不免贊嘆川劇在西方經典話劇的中國化、戲曲化方面所取得的成就。細加探究會發現,深層的關鍵在于編劇的表達意圖。

上世紀80年代,徐棻目睹中國社會從一種禁欲、壓抑的氛圍,到門戶開放、思想解放,伴隨而來的是人欲橫流,帶來很多社會問題和人生痛苦。徐棻開始思考“欲望”的主題:人有欲望,才去奮斗,想改變自己的處境,這樣才能推動社會的前進。欲望是天生的,人不可或缺,沒有欲望一定過得沒滋沒味,生活沒有意義。可是如果欲望不加以控制,任由欲望泛濫,甚至欲壑難填,就會給自己和別人帶來滅頂之災。徐棻覺得,欲望有兩重性,人們應該自覺地認識欲望的兩重性。帶著這個想法,在重讀奧尼爾的《榆樹下的欲望》時,徐棻找到了合適的表現載體,直接用這個故事拿來表達自己想要告訴大家的東西。而且一開始徐棻就已想好,“欲望”一定要作為舞臺形象直接出現,而非像話劇那樣蘊于字里行間。這樣的設定,不僅能充分調動唱念做打的戲曲手段,更與戲曲符號性、寫意性的特點是相通的。既然是意念的具象化,在臺上是個具體的角色,只要能把它組織在矛盾沖突中,在人物的行動發展中,它在戲里做什么都行,這就給了這個角色最大的自由空間。川劇在具體情節人物和表現形式上對原作改動不可謂不大,但是對理念的表達卻顯得準確而傳神。

《欲海狂潮》誕生之初,當時的一些專家不是完全接受,認為徐棻走得太遠,更認為觀眾可能不會理解。徐棻自己也曾經擔心農民觀眾看不懂,某次演出后,她逮住一些觀眾,問他們知不知道臺上那個角色是什么。有個觀眾說,“是他(白三郎)媽的魂回來報仇。”還有個觀眾嘆息:“人這輩子就是這樣的,冥冥中總有東西慫恿你做壞事,撞到鬼了喲。”讓教育背景不同、經驗閱歷各異的觀眾在同一個空間欣賞同一個作品,能各自得出自己的結論,感受到幾許人生況味,徐棻為此倍感欣慰:這正是戲劇想要的結果。

《塵埃落定》是十年前創作的劇本,而排演出來則是最近兩年的事。這個題材比較特別,聚焦藏區末代土司的故事及土司制度消亡的過程。民族風情理所當然成為特色之一。普通人因不甚了解的土司制度而難免好奇,有新鮮感。

主人公是眾人眼中的“傻子”,“傻”讓他得以游離在權力斗爭之外,排斥周圍人已經習慣的規則,名正言順地活在自己的世界——這個世界里有他心愛的、也愛他的女奴卓瑪,他可以用正常人無法體會的視角冷眼打量周圍的世界,重復驚世駭俗的預言。當以“特派員”所代表的外來力量打破土司世界的“寧靜”,“傻子”的獨特視角和奇怪預言與外來力量發生碰撞、形成共振。平衡不復存在,時勢不可逆轉,預言將要成真,觀眾就在這帶有幾分玄妙的氣氛中,注視著歷史車輪向前滾動,悲劇或喜劇都迎面而來。多重交錯的旁觀形成獨特的戲劇效果。

小說完全以“傻子”所見所聞所感展開,結構松散自由。而舞臺劇則容量有限,徐棻完全打破了小說的結構,只將小說情節作為創作素材,為她自己的表達來服務。無論從主旨立意還是整體構思來看,川劇《塵埃落定》已與小說相去甚遠,但在以“傻子”為中心視角這一點上是統一的。恰恰這樣的視角,也是作品目前面臨的最大問題:傻子的智慧與蒙昧、真誠與偽裝、善心與邪念之間如何統一,如何不著痕跡地轉換,如何恰如其分地呈現,在一度和二度的把握上似有更多可打磨之處。

作為女性編劇,徐棻擅長從女性自身的覺悟生發,觸發觀眾的感受和啟迪。她常常強調,對編劇來說,最重要的是“找到自己想說的話”。選題材,不滿足于故事好看,而一定選自己有話要說的那個,一定要說自己的見解、體會、詮釋。即便是傳統戲的重寫重編,如果沒有自己的視角、個人的發現,沒有對這些題材、故事、人物新的認識,雖然故事可以編圓,但這個作品不會很成功。寫《燕燕》,她把關漢卿原本的喜劇改成悲劇;寫《麥克白夫人》,她把麥克白設置成沒有一句臺詞的麥克白夫人意念的具象;寫《死水微瀾》,她將自然主義轉化為浪漫主義;就連《目連之母》這樣的題材,亦能被她“化腐朽為神奇”,對禮教、宗教虛偽殘酷的一面加以嘲諷和控訴……

編劇是戲曲的第一個導演,成功的編劇在寫故事的同時,在舞臺呈現方式上也在進行同步的構思。寫小戲《三口岔》,她將啞劇的表現手段融入了作品。徐棻追求全方位的戲曲改革,力圖將戲曲作品從古典藝術品格轉換為現代藝術品格,同時,劇種的美學特征、劇種的個性、特殊的表現手段,不但保存,而且有所發展。

幾十年編劇生涯,始終保持初心,孜孜探索新題材、新手法,難能可貴。有過許多成功的作品,也遇過挫折,嘗過失敗。年過八旬的徐棻依舊守在戲曲創作的第一線,可敬可嘆,不免也有幾許悲壯。