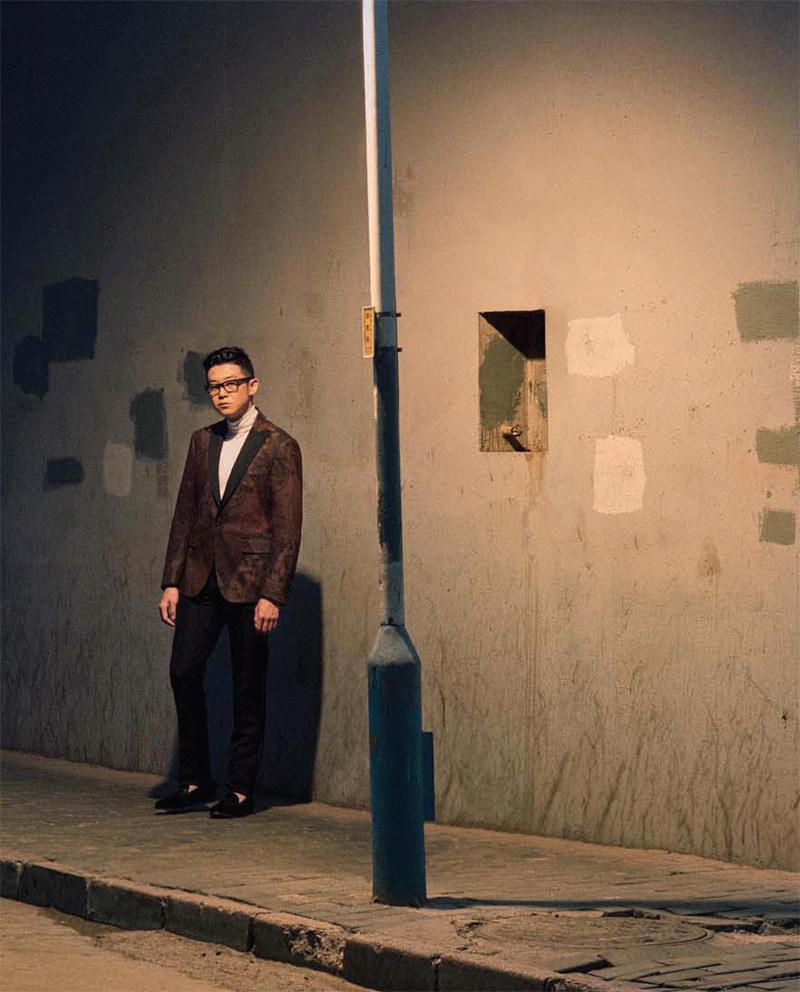

徐昂的彈性

黃周穎

徐昂對“尺度”這兩個字有一種充滿了智慧的理解。他不站在任何一個極端上——既不贊同忽視現實的一味對抗,也不完全放棄自己的主動權。

某種程度上他是圓滑的,不憤怒,不消極,善于躲避、周旋,用技巧而不是蠻力來實現目的。

1

話劇導演徐昂的中年危機來得比其他人要稍早一點兒,發生在他28歲時。整夜失眠,他心里有非常明確想排的劇本,但時機尚未成熟。

直到2013年,他把這個劇本變成了自己的第一部電影《十二公民》。它改編自1957年的美國電影《十二怒漢》,時長一個小時,發生在一個封閉空間,十二個身份迥異的父親模擬法庭陪審員,討論裁決一個“富二代”少年是否謀殺了自己的父親。

《十二怒漢》用一個講述美國陪審團制度的故事探討了法律精神、公正以及人性這些宏大的命題,它本身的戲劇張力和命題的普世性讓這部電影被多個國家翻拍。

中國是沒有陪審團制度的國家,徐昂在處理這個劇本時,用自己的方法把它本土化。“陪審員”設置成房地產老板、保安、出租車司機、教授、醫生等,包含了各種各樣的當下身份。這種世間百態式的沖突讓這部小成本電影獲得了超乎意外的大量關注和討論。

在徐昂眼中,十二張嘴其實是十二種憤怒,而憤怒源于恐懼,他想知道這十二種憤怒都是怎么來的。

電影里的保安被設置成河南人,這讓很多觀眾不滿,覺得是歧視。徐昂說,最早還設置過一個新疆人,里面有一句臺詞,“如果現在公交車上掉了一個錢包,車上全是大學生和教授,旁邊坐著一個新疆人,你別說你不會先去看那個新疆人。”

“我心里有沒有這個部分,肯定有”,徐昂認為這是“無法解決的偏見”,但要去看這偏見背后的原因,去了解他們之前的埋怨、責怪。“我希望這一步是善意的,至少我不是惡意地在批判誰。”

《十二公民》中的8號,最后他的身份被揭示是個檢察官,這個角色的定位引來大量吐槽——許多人覺得這種設置太主旋律了。

這個角色確實是徐昂的妥協。劇本被送到檢察院審時,檢察院的反應讓徐昂有些意外,他們希望能投資這部戲。

審查這個劇本的是最高檢察院檢察官韓大書,她的弟弟韓景龍是個編劇。

韓景龍、投資人聚本傳媒總經理王魯娜約徐昂第一次見面,就討論出了劇本的基本雛形,三人的理念一致。第二次見面,徐昂同意把檢察官的角色加入《十二怒漢》。

“你考慮過接受投資會破壞你的創作嗎?”我把問題拋給徐昂。一個周末的下午,我們在三里屯的一個酒吧見面。

徐昂說:“肯定會影響,但是又躲不開。”

他問對方還有沒有其他要求,投資方只提了一點:“電影里要反映檢察官的智能和生活。”有意思的是,徐昂確實拍了室外戲,用來描繪檢察官的生活片段。在最后送審時,檢察官自己提出刪掉這段,因為“室內戲的表達已經足夠了”。最終上映的版本就是徐昂的初衷一室內緊張的劇情一氣呵成。

對這場交易,徐昂很滿意。電影最終順利通過,它斬獲了羅馬國際電影節當代中國影片獎,并為徐昂贏得了巨大聲譽。

2

這并不是徐昂第一次處理類似問題。2011年排演話劇《喜劇的憂傷》時,他早有經驗。這部話劇改編自日本編劇三谷幸喜的《笑的大學》,講了一個從戰場上回來的軍官被調去當文化審查官,面對一個專門寫喜劇的編劇,圍繞劇本發生的一場七天拉鋸戰。

七天后,這位審查官從討厭編劇到后來主動幫他。手無縛雞之力的編劇后來收到征兵通知,要上戰場了。這位審查官以前是專門槍斃逃兵的督戰官,他開始教編劇怎么逃避戰爭。

劇本被送到人藝的黨藝委,遲遲沒有給意見。后來領導說,這個戲涉及“審查的核心”。徐昂反問:“那你說有沒有這個職業?有,對吧,那為什么不能提呢?”對方沒接話,最后戲過審了。

但關于戲中“審查官”這個角色,徐昂和主演陳道明有過一次爭吵。在《南方人物周刊》的報道中,這次爭吵被記錄下來。

在陳道明的理解里,這個人是個十足的“黨棍”,徐昂對陳道明解釋這個角色:“你把黨棍理解成這個人的外衣也成,但那不是他本身,這個人是善良的,他必須是一個內心世界很柔軟的人。黨棍,是外部環境賦予他的職務屬性,導致他不能像正常人一樣和人交流。如果我們認為審查制度是一種病的話,那他一定是感染了這種病毒的一種病人。”這次爭論持續了四五個小時之久。

《喜劇的憂傷》在商業上取得了很大成功,刷新了北京人藝票房紀錄,戲中關于意識形態的觀點引來話劇導演孟京輝的不滿,他很憤怒:“這是被強奸者為強奸者唱贊歌。”孟京輝是中國先鋒話劇中最有名的實驗者之一。

在中戲讀書時,孟京輝的鋒芒便展露無遺,他與同伴在操場上排演《等待戈多》,最后被校方找去談話。20世紀90年代末,他排演了意大利達里奧,福的劇本《一個無政府主義者的意外死亡》,先鋒、辛辣,充滿強烈的批判性。

雖然不能說徐昂與孟京輝是哉然不同的兩個反面,但至少可以說,孟京輝像一個橫沖直撞的闖入者,一個憤怒的批判者,而年輕的徐昂則有一種更冷靜的分寸感,他小心翼翼地試探,不像孟京輝有一種“斗士精神”,他溫和、沉穩,一點點兒爭取。

3

徐昂坐在我對面,他的回答經常很發散,充滿故事性。我問他這種沉穩態度從何而來。他告訴我,其實他“很早就做這種事”。

在中戲讀書時,課程中有一門課叫“主旋律”,“徐昂寫的劇本是講昆侖山上一個農工兵團,這群人四年來一直在雪線上巡邏,非常辛苦,也沒怎么見到過女人。演藝團里派了個女文藝兵去慰問演出,結果發生了一次集體性“嘩變”,把這個女戰士強奸了。最后戰士自首,但編造了另一個罪名,女兵為了保持名節,隱藏事實,順利下山,并因此得到了提拔。

“老師也沒說出什么問題來”,排演這個戲時,大家也都是抱著一種調侃的心態,這個是徐昂擅長的,也是他所謂的“好玩兒”——他不對抗,但擅長找到一個巧妙的點繞過去。

這種課堂中積累的經驗讓徐昂在人藝這個嚴苛的環境里找到了自己的生存方式。

2001年,他從中戲畢業,因為在話劇《第一次親密接觸》里的表現被人藝挑中,成為人藝最年輕的導演。人藝的環境是極其嚴苛的,“黨藝委”權力很大。早在2()世紀90年代,導演林兆華就曾因為這里的限制而成立自己的工作室。徐昂很快感受到這一點,但他“帶著一種故意想要挑釁的心情”。在人藝,他曾排過一個叫《小鎮畸人》的戲,是一部關于話語權的作品。徐昂當時正在讀《隱喻體系》,他把劇本的角色與隱喻一一對應。第一次演出,臺下坐著黨藝委領導、院長、副院長,戲演完了,大家對徐昂說:“沒看懂。”最后這個戲過了,但直到公映也沒有名字,演了幾十場后便草草收場。

徐昂現在回憶起這次經歷都覺得很微妙。這種不能言說反而讓話劇成功上演,他得意于自己的這種能力。

他并不是一個對政治關心的人,他說:“如果真的懂政治的人,會繞著走,我是不懂,所以老碰上。”

他與建筑家庫哈斯在某個宴會上相遇,庫哈斯給他講了一個故事。當時庫哈斯想買一個最能代表中國當代的雕塑,有人給庫哈斯推薦周春芽、張曉剛的作品,但他都覺得“不夠中國”。

最后庫哈斯選中了紅塔山卷煙廠門口的一座雕塑:一個由100多個開國元勛頭像組成的展翅欲飛的鷹。庫哈斯覺得它既在隱藏政治,又在彰顯政治,它被放在一個商業集團中,這種趨向官方的文化符號曖昧又明確。

徐昂向我轉述了這個故事,某種程度上,也代表了他自己的觀念。“在迎合和反對中間,我覺得有個部分與政治無關,它和文化有關。《小時代》的拍攝現場和落后的農村這兩個場景,都不是完全意義上的中國。大部分是在中間的那部分。”

他把這件事比喻成玩游戲,自己需要一個籃球,而這個籃球恰好在別人手中,去借籃球總歸是難以啟齒的事。“但我對打籃球這件事非常熱愛,所以我不得不去借,并沒有多抵觸。”他說得很篤定。