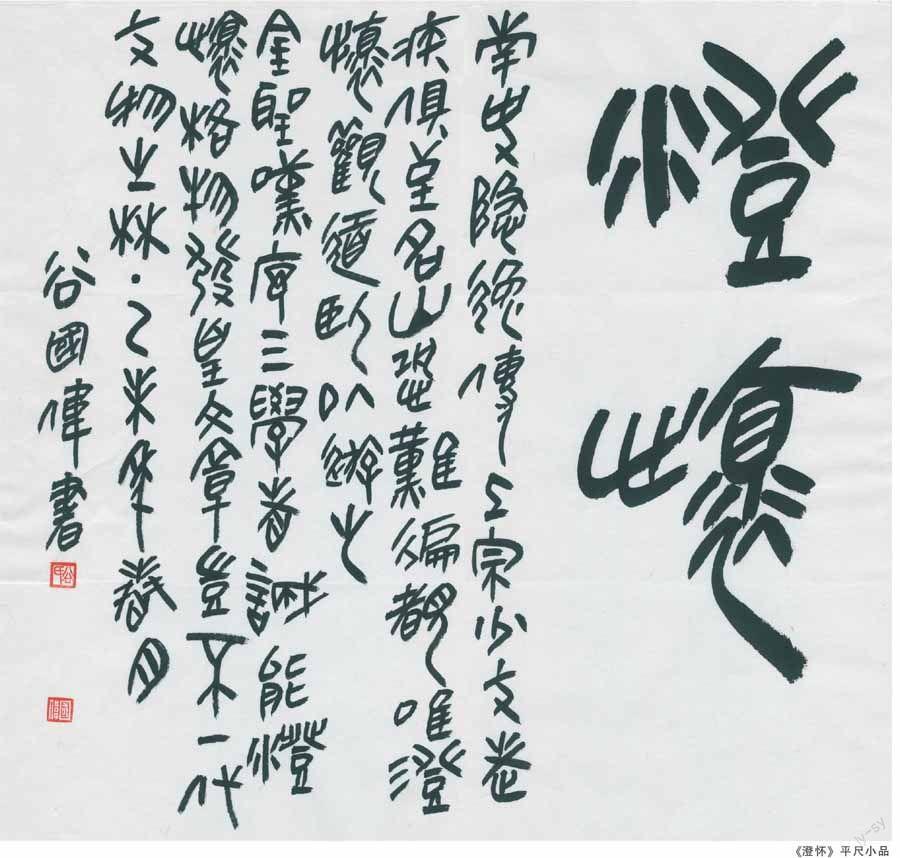

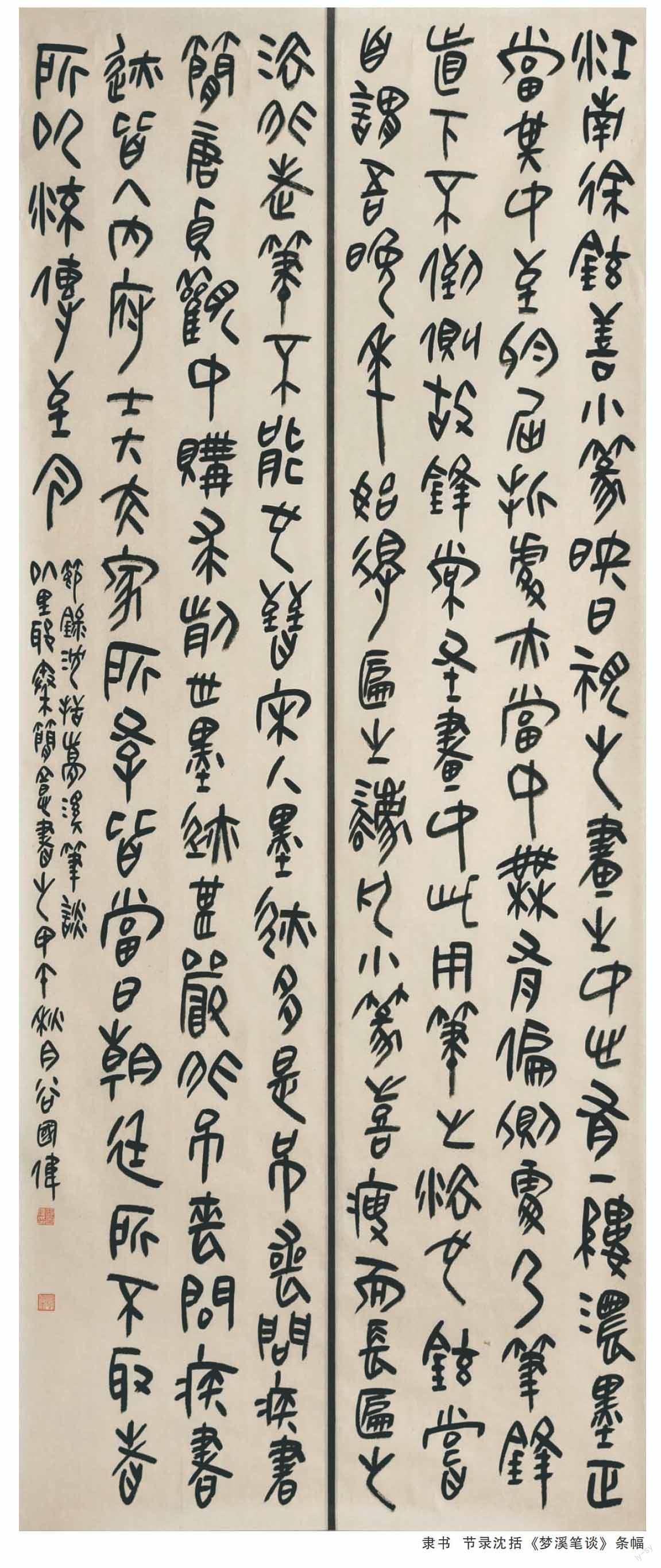

氣象崢嶸論“悠齋”

陳培站

初識谷國偉即被他的藝術氣質(zhì)所打動,便有一種相見恨晚的感覺:他有中原人的豪爽熱情、文人的謙遜禮讓、藝術家的敏銳才情。隨著交往的漸漸增多,國偉在書法藝術上的執(zhí)著追求與人格魅力深深地影響著他周圍地每一個人。作為“80后書家”的優(yōu)秀代表之一,其見識、理論修養(yǎng)及藝術水平均迥出時流。國偉大學讀的是數(shù)學專業(yè),但他在大學期間于報刊上發(fā)表的文章卻是與其專業(yè)相去甚遠的書法論文。國偉出身于豫西一個窮鄉(xiāng)僻壤的小山村,辛酸的家庭逼迫他只能唱著辛酸的歌,在這種背景下,他的心便過早的成熟了。經(jīng)受著生活苦難折磨的他又是幸福的,其舅爺李進學乃中原名宿、書壇名家,國偉秉承李進學先生教誨,大學期間便入選全國大展,這即是在書法專業(yè)科班學生中也實為少見的。

國偉擅隸書,他的作品以漢隸為基調(diào),用簡帛之韻調(diào)之,逆推行筆,保持了漢隸工整、規(guī)范的氣息,又有簡帛書的靈動,使作品在端穩(wěn)、古樸中平生了靈動、活潑的藝術情趣,這些變化主要在行草意趣的運用。國偉深知書理,他常說,各種書體之間有個交叉點,這個交叉點便是隸書,隸書在書法史上起著承上啟下的重要作用,尤其是行草與隸書之間。學任何一種書體,都無法繞開隸書,故而國偉在學習中,并不像一般書家一樣,單純在一家一體上下功夫,他是采取迂回包抄式進行學習的。學習隸書,他從金文、漢魏、簡帛殘紙中探求訊息,這可能就是他能在短時間內(nèi)進展神速的原因所在。其作品在結字上多取方正之勢,雖然間有橫扁、豎長或欹側(cè)的處理,但并不過分突出和夸張,他對筆勢方圓的把握、對部首穿插挪讓的運用、對筆畫的變形,都顯示出他對不同形式感的追求和探索。國偉走的是一條書家之路,而不是一般書匠之路。何為“書家之路”,就是五體皆攻,因為五體之間有著不可分割的關聯(lián),打通五體,卓成大家。“書匠之路”,即專攻一家一體,很容易進入高峰,多為“瓶頸效應”,越走越窄,進入死胡同,終淪為書匠。

非常榮幸能與國偉忝列為同事,我們一起上班,一起下館,一起流淚,一同寫字,一同嬉笑怒罵,一同放懷歌唱,一同指點江山!不管苦也罷,甘也罷;喜也罷,憂也罷,最后都融入他那管柔毫之中,隨墨液細細流淌出來,這是他的作品最打動人心的地方,也許便是王僧虔所謂的“神采”吧!

真才子有真情性。國偉耿介之外尚見平易,有如工作上的執(zhí)著、敬業(yè),朋友間的真誠、熱心,都是有口皆碑的。其所學不獨在博,更在用思之深,每臨一家,味其體勢,探其淵源,考其流變。其作品不只是技巧的展示,更追求忘懷楷則的自由。悟言一室之內(nèi)的感會,生活中的喜怒窘窮,動于心而發(fā)于書,體格既高,變制猶多,東坡所云:“以平等觀作欹側(cè)字,以真實相出游戲法,以磊落人書細碎事,”當是國偉的自然。

國偉書學研究,也頗得益于他常年的臨池實踐經(jīng)驗,其研究領域,包括書法技法的歷史源流與演變,書學內(nèi)在發(fā)展邏輯下發(fā)生的書法美學和文化特征,以及和書法相關的種種文化現(xiàn)象。

國偉是個勤于思考的人,在一個多元化的文化背景中,他含用兩種不同的游戲規(guī)則。表現(xiàn)對當下問題的參與,他會用一些實驗性的現(xiàn)成游戲規(guī)則來做;做傳統(tǒng)書法時,他就用比較傳統(tǒng)的規(guī)則。在創(chuàng)作上采取不同的態(tài)度,參與各種書法活動,做著不同的積累。在國偉看來,基礎和創(chuàng)作不存在一個很明確的界線,臨摹這個過程始終是和創(chuàng)作聯(lián)系在一起的,他可能會一生都在做這個基礎。一個人做到了什么樣的基礎,才能做怎么樣的創(chuàng)作。

國偉曾在其文《行百里者半九十》中引用過食指的詩,“當蜘蛛網(wǎng)無情的查封了我的爐臺/當灰燼的余煙嘆息著貧困的的悲哀/我依然固執(zhí)的鋪平失望的灰燼/用美麗的雪花寫下/相信未來”。他對未來的憂患意識,使未來對他又永遠充滿著吸引力!

優(yōu)秀的藝術家總是在憂患意識中邁出自己的步伐,我無法斷定國偉的未來,但我堅信他能走出一條屬于自己的路,擁有自己的一片天空!