“中國政府公開信息整合服務平臺”的績效評估

胡文佳 張曉娟 董克

摘要:本文運用定量分析和定性分析的方法對平臺的信息內容整合進行評價,并研究該平臺的績效,為平臺的優化提供建議,旨在提升平臺的信息整合能力,增強公眾對政府信息的理解。

關鍵詞:政府信息信息整合平臺優化

Abstract: Combining quantitative and qualitative analysis, this paper has evaluated information integra? tion and performance of the platform. Based on its findings, this paper has also made suggestions on how to leverage the effectiveness of the platform.

Key words: Government information; Informa? tion integration; Performance of the platform

2008年5月1日,我國出臺了“中華人民共和國政府信息公開條例”(以下簡稱《條例》)。2009年4月30日,國家圖書館開發并投入使用“中國政府公開信息整合服務平臺”,開啟了國內政府信息整合之先河。筆者面向整合后的信息內容,調查研究該服務平臺的整合績效,從整合后的信息數量、時效性等方面來評價平臺的績效,呈現政府公開信息整合狀況,并提出相應建議,使平臺的發展為政府公信力的提升提供助力。

一、“中國政府公開信息整合服務平臺”簡介

(一)平臺建設概況

2009年,“中國政府公開信息整合服務平臺”(http:// govinfo.nlc.gov.cn/)作為“電子圖書館推廣工程”(由國家文化部和財政部聯合發起,旨在建立包含全國各大中小公共圖書館的互聯虛擬網絡)的子課題之一,開啟了國內政府公開信息整合服務的先河。該平臺的最終目標是聯合全國省、市、區、縣各級公共圖書館采用分層建設、共建共享的模式完成政府信息的整合與服務,構建一個方便、快捷的政府公開信息整合服務門戶,為公眾提供“一站式”政府公開信息資源及信息整合服務。2014年4月2日(以下簡稱“數據調查當日”),該平臺已有1個主站, 46個分站;主站即平臺的用戶顯示界面,為其他46個分站提供進入鏈接;在46個分站中,國家圖書館分站1個,直轄市分站4個,省級分站25個,市級分站16個。因財政等諸多原因,在數據調查當日,尚有西藏、河南沒有建立省級分站。

(二)平臺工作機制

1.信息搜集。在信息資源的獲取方面,目前平臺采用的是機器自動采集的方式,將各政府網站上的相關信息采集到平臺內,利用統一的知識組織規范和資源描述框架,對不同形式的政府信息資源的內容、外部特征及其關聯關系進行組織、挖掘和揭示。

2.信息儲存。信息搜集后,經過信息過濾、抽取、自動歸類等一系列過程,將已整合好的信息歸入適當的數據庫中。主站與各分站的平臺內,均設有5個信息儲存數據庫,分別是“政府公開信息數據庫”、“政府公報數據庫”、“政府機構數據庫”、“特色資源數據庫”、“熱點專題數據庫”。

3.信息整合。本文主要從信息整合形式出發,討論平臺的工作機制。政府信息整合包括形式上的整合和信息內容本身的整合。形式整合是指提供所有政府信息的網址鏈接或機構鏈接;信息內容整合是指對信息本身的整合。內容整合包括兩個層級,第一層只是簡單地收集政府信息并存儲到本地數據庫內,第二層是對信息內容進行二次加工。服務平臺的信息整合,既包括形式上的整合如建立“政府機構數據庫”,提供政府公開信息來源的政府機構的網址鏈接;又包括信息內容的第一層整合,如建立“政府公開信息數據庫”和“政府公報數據庫”。對信息內容第二層的整合體現在建立“特色資源數據庫”和“熱點專題數據庫”上。

二、“中國政府公開信息整合服務平臺”整合績效評價方法

以平臺各分站的數據庫為評價對象,面向整合后的信息內容,根據適用性原則,將政府網站的內容評價指標中的可用指標應用于平臺信息整合績效的評估,對平臺的數據庫逐一評價。

(一)績效評價指標體系的建構

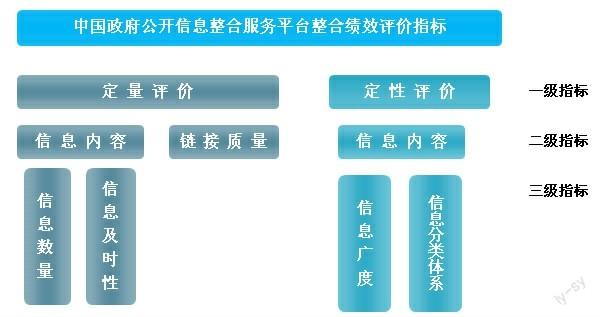

由于政府公開信息整合績效評價尚未有學者進行深入研究,對政府公開信息整合績效評價的模型也有待商討,故筆者因循適用性原則,在參考借鑒中國軟件評測中心制定的2013年中國政府網站績效評價體系、Kris? tin Eschenfelder等學者制定的美國聯邦政府網站評價體系中有關政府公開信息內容評價指標設計,以及國內學者張高興等在評價政府網站信息內容時設計的指標,選取適用于中國政府公開信息整合服務平臺的整合績效評價指標,設計了如圖1所示的整合績效評價指標體系。該整合績效評價指標以定量評價指標為主,輔以定性評價指標,綜合對整合服務平臺的整合績效進行評價。

定量評價指標包括“信息內容”和“鏈接質量”兩個維度。“信息內容”包括“信息數量”和“信息及時性”兩個指標。“信息數量”是指平臺收集的政府公開信息的數量;“信息及時性”是指平臺能在規定時間內更新整合信息。該體系的三級指標中“信息數量”與“信息及時性”兩個指標適用于評價“政府公開信息數據庫”和“政府公報數據庫”做定量分析。“鏈接質量”旨在考察數據庫中的政府機構鏈接能否正常跳轉到被鏈接的網址。若正常跳轉,則鏈接“有效”;若鏈接無法跳轉,則該鏈接“無效”。

定性評價指標主要考察的是信息內容,二級指標中的“鏈接質量”針對的是“政府機構數據庫”。該數據庫存儲的是各級各類政府機構信息公開欄目的網址鏈接。三級指標“信息分類體系”考慮的是信息組織是否合理,信息是否有多種分類方式,信息分類級別是否科學等面向信息內容組織的評價。

與“政府公開信息數據庫”不同,“特色資源數據庫”及“熱點專題數據庫”涉及信息內容整合的第二層整合,是對政府公開信息的二次加工,定量分析“信息數量”難以界定績效優劣,“信息及時性”更無從談起,只能從定性指標來評價。各指標及其可被評價的數據庫對象之間的關系,如表1所示。

(二)評價對象

根據上述評價體系,將各分站內的5個數據庫逐一評價,需要說明的是,國家圖書館分站因其“信息內容”與主站無異,故該分站不參與評價。

1.“政府公開信息數據庫”。從“信息數量”看,在政府網站里政府信息公開一欄中獲取公開信息數量(具體數字從信息公開年度報告中所獲),將平臺內該數據庫的信息數量與政府網站內的公開信息數量對比,檢驗整合服務平臺的信息自動搜集能力,評價其信息整合績效。從“信息及時性”看,主要考察該庫內19類所有信息中每一類信息的最新更新時間,并計算及時信息的數量種類比例。若超過《條例》規定的20天(《條例》第3章18條規定,“屬于主動公開范圍的政府信息,應當自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開。”),則表明該類信息發布不及時。對“信息分類體系”則采取定性分析,核查其分類體系是否科學合理。

2.“政府機構數據庫”。筆者對每一個分站平臺的“政府機構數據庫”內所有鏈接逐一點擊,記錄有效鏈接的數量及有效鏈接在所有鏈接中的比例。

3.“政府公報數據庫”。同“政府公開信息數據庫”的數量對比方法一樣,筆者同時記錄各分站的“政府公報數據庫”所整合的公報數量和政府網站信息公開專欄里政府公報的數量,核查該數據庫的整合績效。其中“信息及時性”指標調查需記錄各分站平臺最新公報的期數數據。

4.“特色資源數據庫”及“熱點專題數據庫”。這兩個數據庫因其屬于信息整合的深加工形式,只能用“信息廣度”和“信息分類體系”指標從定性角度去評價。囿于定性分析方法所限,筆者將在下文的具體分析中結合評價指標對上述兩個數據庫作具體分析。

三、“中國政府公開信息整合服務平臺”評價結果

依據調查結果,中國政府公開信息整合服務平臺的整合績效還有很大的改進空間。從“政府公開信息數據庫”的2個定量分析指標的結果來看,“政府公開信息數據庫”的“信息數量”指標說明了整合服務平臺的信息整合數量亟需提升,“信息及時性”指標也說明平臺應加強信息整合的及時性。“政府公報數據庫”在“信息數量”方面的整合狀況尚可,而“信息及時性”仍需努力。“政府機構數據庫”中的鏈接質量也亟需優化。在定性分析中,“政府公開信息數據庫”中信息分類體系的單一,“特色資源數據庫”與“熱點專題數據庫”的政府公開信息整合尚未開啟。具體體現在:

(一)內容整合能力不足

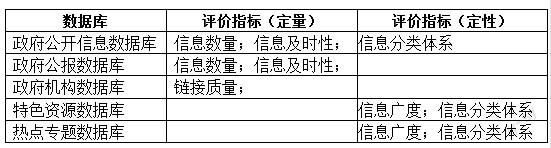

圖2為“政府公開信息數據庫”的信息數量指標圖。橫坐標為45個平臺分站,縱坐標為信息數量。藍色折線為政府網站中的公開信息數量(信息總量);貼近橫坐標的橘色折線為各分站內“政府公開信息數據庫”的信息整合數量(平臺數量)。兩條折線之間相距較大,表明各分站的信息收集與整合能力有待提高,平臺的內容整合能力有所欠缺。

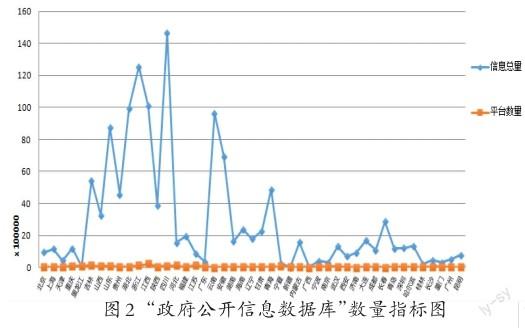

圖3為各分站“政府公開信息數據庫”內信息的時效性。縱坐標為及時信息數量與信息種類總數量(19)的比值。若設定60%為基本合格值,只有15個分站(34.09%)達到基本合格值;若設定80%為優良表現值,只有4個分站(9.09%)的時效性狀況可稱為優良。每類信息都在《條例》的規定發布時間之內的,僅2個分站。

圖4為“政府公報數據庫”的信息數量指標圖。圖4中,縱坐標為政府公報數量,橫坐標為各分站平臺;綠色和橘色兩條曲線分別代表了各分站平臺中“政府公報數據庫”內整合的政府公報數量(平臺數量)與政府網站中發表的政府公報數量(信息總量)。這兩條曲線大部分是平行重疊的,只有少部分線段相距較大,表明各分站對政府公報信息的整合狀況優良。

此外,“政府公報數據庫”還需要從“信息及時性”指標來評價。經調查,只有吉林、重慶和長沙3個分站在45個分站中的政府公報整合是及時的。

(二)形式整合能力不足

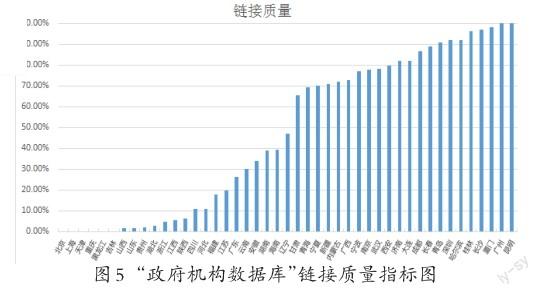

圖5為“政府機構數據庫”鏈接質量圖,縱坐標為有效鏈接數量與總鏈接數量的比值。在45個分站中,22個分站(48.89%)達到或超過基本合格值60%,11個分站(24.44%)達到優良表現值,僅2個分站(4.44%)的鏈接完全有效。

(三)信息分類體系單一

經調查,“政府公開信息數據庫”內整合的政府公開信息只有按事由分類這一種分類體系,并沒有提供更多諸如按年限或按機構分類的體系;且按事由分類的信息只有一級指標,并沒有向下延伸至二級甚至三級指標。

(四)深層整合能力欠缺

“特色資源數據庫”整合的信息廣度和深層整合能力亦有待提高。除了浙江分站、山東分站以及湖北分站以外,其他分站的特色資源數據庫都空無一文,“信息廣度”無從談起,遑論整合。而上述3個分站中,前兩者的所謂特色信息資源整合,只是把政府公開信息完整地植入“特色資源數據庫”中,與“特色資源數據庫”所指“特色資源”并不相符,整合狀況并不理想。湖北分站的“特色資源數據庫”內的信息,只提供了一個政府公開信息的網頁鏈接,且經多次驗證,該鏈接業已失效。由此看來,“特色資源數據庫”整合信息的廣度尚有較大的提升空間。在“熱點專題數據庫”內,46個分站并無整合跡象,“信息廣度”無從談起,遑論信息分類體系。

雖然“特色資源數據庫”和“熱點專題數據庫”的政府信息整合現狀不甚理想,但是各分站正在努力為這兩個數據庫的政府信息深度加工做準備工作,建立“推薦資源”和“熱點資源”相關欄目,專門為信息用戶推薦和提供其所關心的醫療、衛生等貼近民生的政府信息。如北京分站在“推薦資源”欄目中將關于市民公積金存額上限的政府信息推到頭條,山東分站在“熱門資源”欄目內將重要的政府信息按月份匯總,都是在為“特色資源數據庫”和“熱點專題數據庫”的展開鋪路。

四、發展建議

(一)與政府機構建立合作關系

平臺各分站信息自動搜集機制的欠佳表現,表明該機制并不適合此平臺,當務之急是與擁有政府信息的部門建立合作關系。平臺工作人員應主動與政府機構的信息公開專員建立合作關系,一則可以由政府部門向平臺提供及時、大量的政府公開信息,二則政府機構網址若有變動可提前告知整合服務平臺,保持平臺內的機構鏈接實時有效,以改善平臺的形式整合狀況。反之,平臺經整合后的信息資源也可提供給政府機構,信息內容本身的形式或網址鏈接的方式均可,以實現雙方的合作共贏。

(二)開發多種信息內容整合方式

“政府公開信息整合數據庫”,只提供了事由1種分類體系,意味著該數據庫只有1種信息整合方式,并沒有提供其他如按機構劃分、按年度劃分等整合方式。作為一個整合服務平臺,應盡可能多地提供信息整合方式,便于用戶查閱和檢索,以滿足不同人群的需要。

(三)建立具有檔案功能的長期存儲系統

網絡上多數政府信息都具有永久保持價值,由于技術過時、鏈接不穩定等原因而時刻處于丟失的風險之中。美國出版局發布的“聯邦電子信息系統”,它不僅是一個政府信息公開系統,還是一個遵循歸檔規則的信息管理系統和信息存儲系統。整合服務平臺采用的是Or? acle數據庫系統,并沒有內嵌檔案功能,更不是一個遵循歸檔規則的信息管理數據庫。鑒于此,平臺的發展應具有前瞻性,為日后的信息存儲提供遵行歸檔規則的數據庫或存儲系統,保證信息的長期保存和長期可獲取性。

此外,還可以利用諸如“微博”等社會媒體為平臺發聲,實時將平臺整合后的政府信息以有序的、結構化的方式傳遞給公眾,不僅可以提高平臺自身的利用率,更為政府公開信息的傳播作出貢獻。

*本文為教育部人文社科重點基地重大項目“政府信息資源管理標準化研究”(項目編號:13JJD870004)的階段性研究成果。

參考文獻:

[1]Trust in Government [EB/OL]. [2014-05-13].http://www.oecd.org/governance/trust-in-government.htm.

[2]中國政府公開信息整合服務平臺[EB/OL].[2014-04-12]http://govinfo.nlc.gov.cn/gywm/.

[3]梁蕙瑋,王志庚.中國政府公開信息整合服務平臺的現狀與未來[J].圖書館建設,2010(1):4-8.

[4]張新民,項琳,李建麗.政府信息公開目錄與中國政府公開信息整合服務平臺的對接思考[J].圖書館建設, 2010(1):17-19+35.

[5]劉璇.國外圖書館的政府公開信息整合工作綜述[J].圖書館建設,2010(1):20-22.

[6]張高興,曾宇航.城市政府門戶網站評價:指標體系與測評方法[J].統計與決策,2005(17):34-36.

[7]梁蕙瑋,王志庚.中國政府公開信息整合服務平臺的現狀與未來[J].圖書館建設,2010(1):4-8.

[8]Kristin R E.Assessing U.S.Federal Government Websites[J].Government Information Quarterly, 1997,14(2):173-189.

[9]中國軟件測評中心發布《2013年省(市)政府網站績效評估指標體系(意見征集稿)》[EB/OL].[2014-05-15].

http://www.cstc.org.cn/templet/default/show_xwzx. jsp article_id=122099&id=1380 Gupta, M. P., & Jana, D.(2003). E-government evaluation: A framework and case study. Government Information Quarterly, 20(4):365-387.

[10]McClure, C. R.(1981). An integrated approach to government publication collection development.?Gov? ernment Publications Review. Part A, 8(1):5-15.

[11]馬玉杰,楊紅梅,楊愛志.檔案部門作為政府信息公開主要場所的作用與意義[J].檔案學研究,2008(2):34-36.

[12]胡廣偉,仲偉俊,梅姝娥.我國政府網站建設現狀研究[J].情報學報,2004,23(5):537-546.

[13]朱紅燦,鄒凱.國內外政府信息公開研究綜述[J].圖書情報工作,2011(3):120-124.

[14] Jaeger, P. T., Bertot, J. C., & Shuler, J. A.(2010). The Federal Depository Library Program(FDLP), Academic Libraries, and Access to Government Information. The journal of academic librarianship,36(6):469-478.

[15]Koerten, H., &Veenswijk, M.(2013). Public sec? tor information reuse across Europe: Patterns in policymaking from an organizational perspective. Journal of EGovernance, 36(4):198-211.