《怒放》鐵血正義鑄就成長豐碑

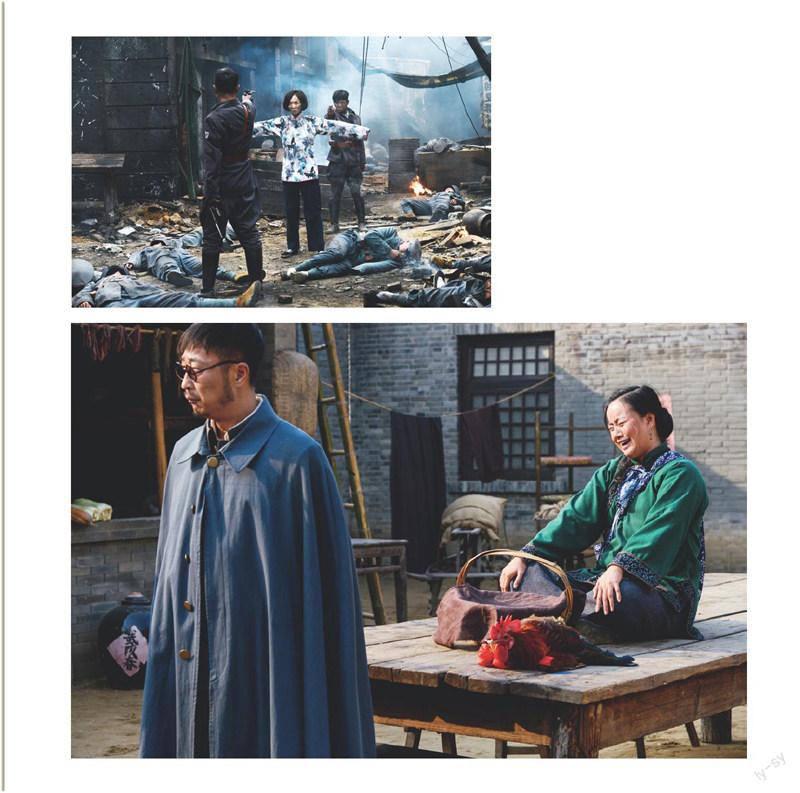

該劇圍繞著林永健飾演的趙關克,講述了一場關于戰爭背景下悲愴浪漫的愛情故事,同時表現了一個普通人對于信仰的尋求及堅定。收視不俗之外,該劇也收獲了良好的口碑影響,評價也不再是主旋律高大上的刻板褒獎,一方面是節奏緊湊的劇本和生動形象的主角形象,讓這部本身就很“熱血”的非凡的英雄氣概和正義爆棚的愛國精神;另一方面在于故事中主角之間的愛情故事有著別樣的精彩和感動;當然,最重要的還是林永健飾演的趙關克這一人物形象飽滿與完整。當然也有人在思考,靠顏值打天下的當下,林永健們是如何突襲成功的?

主旋律的與時俱進

相比電視劇制作方還把作品一窩蜂地集中在抗日戰爭時期、敵我間諜戰中時,電視劇《怒放》獨辟蹊徑地將故事背景投放在更為混亂的北伐戰爭年代。更為復雜的派系、更為沖突的信仰之爭、更多轉變的人情關系,都預示著一個更加精彩的戰時故事。該劇編劇聶欣坦言:“寫北伐戰爭這個年代的故事是我自己以前沒有觸碰過的,它涉及國共的合作、分裂,直到最后南昌起義,既有戰爭的殘酷也有愛情的美好,很值得寫。劇中的主人公趙關克有從土匪到軍閥再到共產黨人的一個蛻變過程,像大浪淘沙一樣,觀眾可以感受到在大的歷史背景下人性的一種變化,這個可能是其他的題材所沒有的。”趙關克看似滿嘴粗話的莽夫,但其實是內心善良、極具正義感的草莽英雄。該劇生活化的角色處理和表演方式算得上是編導創新思維的體現,這部劇的臺詞風格十分的口語化,人物充滿正義卻多面而“立體”,敢愛敢恨成“鮮明”。進而完全將故事生活化卻不娛樂化,徹底摒棄了高大全的通病,轉而成為十分具有現代思維的新式“主旋律”。

愛情是恒久的主題

就是趙關克這樣一個人物,卻與三個不同個性、身份、經歷的女性有所關聯,一個是他第一眼就認定“你是我媳婦”因此死追的戰地護士羅麥(李曼飾);一個是從老家抱著大公雞跑來部隊一心與他“圓房”的胖嫂(何翯飾);還有一個被他救過后就心甘情愿跟定他的妓女錢大鳳(宮筱瑄飾)。鮮明的人物設定與情感關系,注定在嚴肅殘忍的戰爭環境下,暗藏了巨大的轉折逗比的爆笑情節。總制片人彭曉林并不諱言之前講述一個草莽英雄成長變化的戲并不少見,比如大熱的《亮劍》:“當年《亮劍》那么熱播,就是因為它講一個人的變化,不光是成長,是在成長過程中發生裂變,這種戲就很好看,我們這部戲也是在往這個方向努力。雖然這兩部戲有一些相像的地方但背景是不同的,《亮劍》是講從解放戰爭到解放后,年代跨得很久,主人公從生龍活虎的年輕人到成為一位老將軍。我們的《怒放》就是講北伐戰爭到南昌起義這三年間發生的故事,比較濃縮。而且我們這部戲除了戰爭戲,愛情戲也很豐富,是一個男人跟三個各具特色完全不同風格的女人的故事,這個就非常好看。”

Q:現在電視熒屏上還是多以家庭情感、古裝戲、年代戲為多,那么你這一次為什么選擇了這樣一個戰爭亂世下的愛情題材呢?

A:首先寫北伐戰爭這個年代的故事也是我自己以前沒有觸碰過的,而且要寫到戰爭和愛情,這個我很感興趣。北伐戰爭時期我覺得是值得寫的,它涉及國共的合作、分裂,直到最后南昌起義。那我們的主人公趙關克(林永健飾)有從土匪到軍閥再到共產黨人的一個蛻變,我覺得特別像大浪淘沙一樣,觀眾可以感受到在大的歷史背景下人性的一種變化。這個可能是其他的題材所沒有的。

Q:劇名“怒放”從何而來?

A:因為我們這個劇主要是講人們在追求一種理想和主義的怒放、愛情的怒放,這次我們寫到的愛情是裹挾在戰爭洪流中的,打著歷史的烙印的,有浪漫也有悲情,它有一種濃烈的情感在里頭。我個人比較喜歡這種比較濃烈的東西,情感也好,戰爭的殘酷也好。越是在殘酷的背景下,人性越可以迸發出來,所以我們起名叫“怒放”。

Q:這次劇中男女主角的人物設定有什么特別的地方?

A:一部劇人物一定要立得住,劇情是可以設計的,其中人物關系不斷變化來推動劇情往前走。林永健飾演的趙關克是那種濃墨重彩型的人物,看似很粗線條,但也給他設置了很多細膩的東西,他的優缺點都很突出,有時會被他感動,有時覺得他又很渾,讓人覺得啼笑皆非。我覺得這是這個看起來很精的人物可以打動女孩子的地方。

李曼演的羅麥是一個看起來柔柔弱弱的女孩兒,但內心特別有主見。開始時她是不喜歡趙關克的,甚至是厭惡他憎恨他的,因為他做事不著調,但他一次次救她,顯示出他男子漢的那種氣魄,很讓女孩子動心。這兩個人物的相處方式很有意思,就是讓觀眾一看各種不搭不合適,但戲劇就是讓這種不合適通過一件件事一場場戰役兩人的經歷變得合適。比如說一開始趙關克帶著軍閥的氣息去接近羅麥,是非常格格不入、水火不融的。但他也在進步也在成長,最后打動了她。特別是在國民革命軍被收編了以后,他從一個很流氣的草莽英雄,通過歷次戰爭的磨煉成長起來,這個過程中也充滿了詼諧、有意思、帶喜感的東西,他有些行為是很可笑的,但他自己渾然不覺,這就很帶有個性色彩。

Q:很多好看的電視劇都是除了主角精彩,配角也都很出彩,這部戲中的其他角色是不是也很有特色?

A:戲好看就是里面的哪個人物都是活的,我的要求就是讓劇本中每個邊角人物都是活的。其實邊角人物比較好寫,因為寫的時候可以跳出來,不像主要人物那么多限制。有時大綱里沒有的人物在劇本的時候就出現了,而且很添彩。

劇中趙關克有一個勁敵,就是周真強,就像他的名字一樣看上去哪哪都強。周真強的設置就是很帥氣,是黃埔軍校的高材生,過來做黨代表,種種經歷和閱歷都說明他是一個很卓越的年輕人,他一出來肯定會吸引姑娘們的眼球,就像現在的偶像啊(笑)。羅麥也是一見他就動了心,她對周的一見鐘情很明顯,就像對趙的一見憎恨一樣。其實周也是愛羅麥的,只是他不像趙那么直接。趙是會說“我愛你”,然后就直接往上撲了,周不是,他腦子里想得太多。他是自私的,更愛他自己,他充滿了對主義、階級的追求,他就會做一些違心的事對羅麥也是一個傷害。

Q:這部戲中所傳達的戰時的愛情與現代的愛情有什么不同和相同之處嗎?

A:有些是相通的,但不一樣。相通的可能是男女間的愛是直接的,那種相互間的好感、欣賞是相通的。不同的是那個年代與和平時期、建設時期到現代都不一樣,時代賦予了愛情特質性的東西。戰爭時期可能是建立在理想與主義之上的愛,一旦這個變了愛情也就跟著變了,就像羅麥與周真強之間的愛情。那時候覺得愛情有點崇高的意思,就是那種為了同一個信仰我們走到一起的感覺。是先大家選擇的信仰一致,然后慢慢走到一起,我覺得從這個方面講跟現在真的不一樣,現在真的缺少這個東西。那時可能需要千錘百煉,需要多少的考驗兩個人才能走到一起。