還將細筆說生涯

劉長春

南昌,秋雨瀟瀟。我撐著一把雨傘,打聽青云譜的路徑。汽車七轉八拐,它忽然走進我的視野。一座極其平常的道觀,樸素得沒有任何裝飾。然而,它吸引了那么多的游人駐足徘徊于此,這也許是因為八大山人的聲名。走進道觀,周圍的小草小木,在秋風秋雨中打著寒噤,只有幾棵高大的槐樹,支撐起它雄壯的體魄,聲色不動地站立在那里——一副飽經滄桑的模樣。見證了一個時代又一個時代的變遷和人來人往,它們已經變得安詳、穩重和處變不驚了。今天我未了,只不過是道觀里的一個匆匆過客。八大山人也是這里的一個過客,但是因為他的停留,青云譜成為后人追尋他的足跡的一個驛站。

是的,一個驛站。這里不僅有汽車站,而且還有一個火車站。昔日的城外郊野,現在早已成為旅游勝地。人們熙熙攘攘而來,又熙熙攘攘而去。青云譜已經熱鬧得沒有了寧靜,它與當初八大山人為了躲避熱鬧而走進這里的情形已經不可同日而語了。

躲避也就是逃離。逃離紅塵萬丈的俗世,逃離國破家亡的難堪,沒有比為僧或人道更加便捷的路徑了。八大山人先為僧,再人道,再由道入僧,再棄僧還俗,走完了他人生八十年的旅程。一個錯綜復雜的人物,是由一個錯綜復雜的時代造就的。

翻開中國歷史的冊籍,“甲申巨變”是其中異常沉重的一頁。

明崇禎十七年(1644),李自成的農民軍勢不可當,一舉攻陷北京,崇禎皇帝吊死煤山,明代一朝傾覆。未幾,明山海關總兵吳三桂“沖冠一怒為紅顏”,旋引清兵入關。李自成率軍與吳三桂和清兵的聯軍激戰于一片石、石河等地,敗北,形勢急轉直下。接著,李自成率軍匆忙撤離北京。清軍在多爾袞統率下,打著為明復仇的旗號,長驅直入北京,取代朱明王朝統治中國。這一年,八大山人十九歲。十九歲,多好的年齡,花樣的年華。此前,他可是錦衣玉食,躊躇滿志。年紀輕輕的因為有滿腹文章藝術天才,曾為自己的人生涂抹過種種錦繡前程。不料,突然地“天崩地解”,一下子又從理想的巔峰跌入災難的深淵。那種失落、愁苦,恰似一江春水向東流。江海余生,凄涼四顧,上天無路,入地無門。這一切,對于八大山人來說都是刻骨銘心而又無以名狀的。

越一年,清軍南下,一路披靡,然后摧枯拉朽似的攻下南昌。身為朱明皇帝后裔的八大山人,倉皇逃難,躲進深山,在提心吊膽中熬過了三個春秋,然后正式削發為僧皈依佛門。國已不國,家亦無家,只好逃離這個俗世而隱于山林。在那個交通落后的年代,走進深山也就意味著隔斷了人世,交通與信息越是閉塞,人越是有了一種腳踏實地的安全感。于此,我們也可以窺見八大山人出家的初衷了,隱于深山古寺的他并不是為了精神意義上的宗教信仰,而是因為改朝換代滿漢民族矛盾中迫不得已的逃離。山中,云深不知處;山中,別有天地非人間。于是,八大山人隱姓埋名,而且隱埋得十分徹底,同時因為信息流通管道的堵塞,以至于我們今天都無法知道他的真名。

八大山人即朱耷,江西南昌人,為朱元璋第十六子寧王朱權的后代。遍觀八大山人傳世的書畫作品,從未見有朱耷的署名或印章,最早記載朱耷之名的《國朝畫征錄》中也不敢肯定,只說:“或日:‘姓朱氏名耷。”據啟功先生的考證,“耷”乃“驢”之俗字。也許,八大山人中年用“驢”字號時,朋友們不便以“驢”相稱而代以“耷”字,遂有朱耷之名的誤傳。(見徐建融、蔡顯儀《八大山人的生平和繪畫藝術》)八大又自號個山驢,寓黔驢技窮之意。黔驢離鄉背井,孤獨無援,徒以技窮而御暴。想來,亦大有深意。

八大山人的意義在于他寫進中國書畫史的偉大的藝術成就,而不在于清代是否真有個叫朱耷的人。

對于這組古人留給我們的“密碼”,不解也罷。

在空山冷岙間,在晨鐘暮鼓里,我們還是能夠和他不期而遇:一襲寬袍長袖,一張十分清瘦的臉,掛一副出世孤傲的表情,頷下蓄著一撇胡子,飄然而來又飄然而去。有時,他也從深山走出,走進市肆曲巷。身無長物,只帶幾支狼毫、羊毫、短鋒、長鋒的筆,撿出橫一卷又豎一卷殘破的條幅,舊紙陳墨間飄散出一種冷逸奔放之氣。然后,折一身瘦骨走了。天下興亡多少事?還有“一峰還寫宋山河”(八大詩句)的恫悵,早已隔了幾世又幾世。讓人好奇又讓人納悶。

于是,欲問高僧,身與書畫此去何往?世外的世,山外的山,樓外的樓,天外的天?沒有聽到回答。我只知道,他的父親是個啞巴,他忽然有一天也不會說話了,并在其門口署一個大大的“啞”字,拒絕與人交談。其實,也就是筑起一堵無形的墻,與人保持若即若離的距離。在他那里,一個手勢、一個動作、一個眼神就代表一個語言。“合則頷之,否則搖頭。對賓客寒喧以手,聽人言古今事、心會處,則啞然矣。”(《虞初新志》卷11)

那么,我也只有追隨著他的身影進山。

先行一步的一位文友叫邵長蘅,為我們留下他的《八大山人傳》。

正巧,也是一個雨天。到了古寺見了八大山人住下。夜里,雨勢益怒,檐溜潺潺,大風呼嘯,撼動窗扉,四面竹林,呼應怒號,如空山聞虎豹凄絕之聲,居然夜不能寐。守著窗兒,獨自怎生得天明?于是,與山人作剪燭之談。只見長蘅與山人對坐卻不交一言,只在書案上以紙筆相問相答,興致不減,直到夜深。正是這樣一次十分獨特的對話,邵長蘅理解并走進了山人的內心世界。平日,山人或伏地嗚咽,或仰天大笑,或鼓腹高歌,或混舞于市,可謂癲態百出。山人又嗜酒,無他好。人愛其筆墨,常常以酒招之,并預設文房四寶。山人醉后見之,則欣然潑墨廣幅間,或灑以敝帚,涂以敗冠,滿紙骯臟,不堪入目。然后提筆渲染,或成山林,或成丘壑,花鳥竹石,無不入妙。如果高興寫字,則攘臂搦管,狂呼大叫,洋洋灑灑,數十幅立就。酒醒之時,有人想要他的片紙只字皆不可得,即使是呈黃金百鎰于面前,也掉頭而不顧。對于這樣一個人,有人說他癲,有人說他狂,有人目為高士,有人看成醉僧……都是對山人極其膚淺的理解。邵長蘅說,悲哀啊!又說:“假令山人遇方鳳、謝翱、吳思齊輩,又當相扶攜慟哭至失聲,愧予非其人也。”

少時,我讀謝翱《登西臺慟哭記》,謝翱和幾個朋友登嚴子陵釣臺,一時江山盡在眼中,卻想不明白他們為什么要慟哭再三。稍長,重讀,這才恍然大悟。原來:宋元交替,江山易主,江山已不是原本的江山,人物也不是先前的人物。悲風吹淚,夕陽垂地,遙岑遠目,獻愁供恨,連云氣林木都充滿了悲哀,“若相助以悲者”,怎不令他們相互抱頭而失聲痛哭呢?

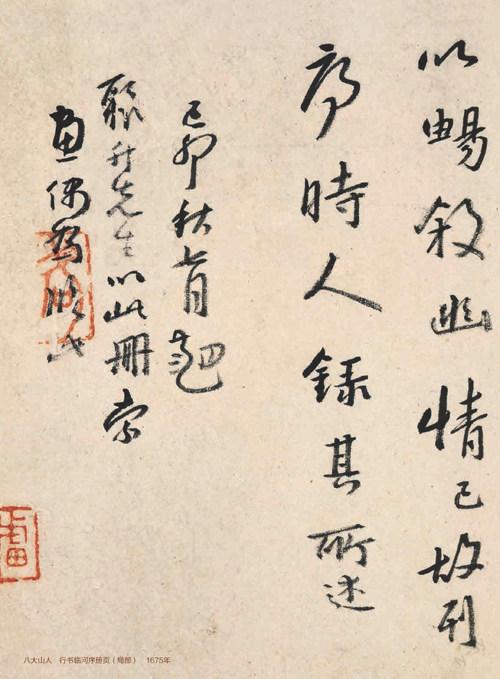

以邵長蘅的理解為理解。可以想見,飽嘗亡國之痛而又深藏于內心的八大山人,徘徊顧盼,悲不敢泣,承受著多么巨大的精神壓力。八大山人五十五歲時曾發癲狂,哭笑無度,并在市肆間佯狂行走。愛默生說:“一個人如果沒有參觀過痛苦展覽所,他只見過半個宇宙。”曾經有著錦衣玉食生活的八大山人在痛苦中參觀了痛苦并逐漸認識了整個宇宙。不哭,是因為沒有一個環境和碰上謝翱這樣一類的朋友。有淚如傾,也是世人目為癲狂時才哭。不是嗎?曾幾何時,要哭也是要悄悄地在暗地里的,明目張膽地哭是很容易被人看成對現實的不滿的。比如黃宗羲這樣的偉人,當年他父親慘遭酷刑和殺戮,他也只能半夜在家人入睡以后伏在枕上飲泣吞聲。欲哭,卻無淚;欲訴,不會說話;欲文,文網羅織、株連九族。出家,入道,除了或狂、或癲、或醉這些外在的表現以外,八大山人終于在書畫這一筆墨天地中找到了精神出口并安頓了自己的靈魂。藝術,從不屈服于任何東西。或者說,這是八大山人在喪亂中不愿流失其文人品性的唯一選擇。從此,他要“還將細筆說生涯”,自刻“可得神仙”印章,自號八大山人。此時,大約為八大山人六十歲(1675)前后。

為什么取號八大?有人說:“八大者,四方四隅,皆我為大,而無大于我也。”有人說:“款題八大山人四字類哭之笑之之字意。”也有人說:“八大初為高僧,嘗持《八大圓覺經》,山人喜而跋之,因以自號。”八大山人生前身后眾說紛紜,可他本人卻保持一種沉默。沉默,也就成了千古的秘密。

康熙二年(1663),浙江湖州富商莊廷瓏是個雙目失明的瞎子,為了沽名釣譽,在購得明末大學士朱國楨的明史稿以后,請人續補書中所缺的崇禎及南明歷史,將書名改為《明史》并署上自己的大名予以刊行。書未印出,莊廷瓏就死了。不料,觸犯了清朝禁律,于是參與編纂或在卷首列名者,以及作序、刻字、校對、印刷、售賣者、買書者及莊氏全族,株連200人,其中慘遭殺戮的竟有70多人,甚至連早已入土的莊廷瓏也不放過,剖棺戮尸。這就是康熙年間有名的“明史案”。文字之禍,觸目驚心。作為朱明王族的八大山人,豈能熟視無睹?長恨此身非我有。他的裝啞(是不是真啞都值得懷疑),他的癲狂,他的沉默,都是為了避禍。所以他只能用他的繪畫與書法說話,就像被壓在石頭底下的植物,只好彎曲地生長。或者說,他從另一種意義進入新的人生。

你看:一塊黑黝黝的巨石上,落下幾塊墨點,然后用筆一勾,一足獨立的鳥兒睜著一只眼睛,揀盡寒枝不肯棲,卻用它尖尖的長嘴梳理著自己的羽毛。傷情處,斜陽外,那一副孤獨冷漠的神態,全然不知世人的存在。(見八大山人《安晚冊頁之一》)

你看山人草書一“口”字,大如碗,忽然又用水掬濃墨橫涂豎抹,接著又徐徐用筆點綴,卻成一只巨鷹,冷眼橫斜,振翅欲飛,欲飛何處?無邊絲雨細如愁,獨自凄涼人不問。那么,只有飛,飛走,飛離冷漠而又喧囂的塵世。(見八大山人《巨鷹》)

你看:一棵孤松,無根無土,拔地而起,氣勢直沖云霄,枝為風所碎,葉為雪所折,屈曲盤繞的枝葉隨風搖擺,筆直蒼勁的樹干傲然孤立,云來聚云色,風度雜風音。山人畫的是松,說的卻是人,一個孤傲而又高潔的人。(見八大山人《孤松圖》)

那么多的鳥,白眼獨立于空曠四野,鄉夢斷,旅魂孤。然而,它停止了飛翔,它又要振羽。鳥是靈物,它用另一種語言說話。那么多的山水,卻都是殘山剩水,卻又要在山腳水邊留一大片一大片的空白。山河已經不是舊日的山河。所以,八大山人一生只用水墨潑灑,在他眼里,整個世界都失卻了顏色。不為入時,不愿流俗,更不想討人喜歡,所以也無須“多買胭脂畫牡丹”。如果讓聯想再進一步,我想起這樣的詩:“誰想要,世界/像它現在的模樣/繼續存在/他就是不想要/世界繼續存在。”(奧地利:傅立特詩)

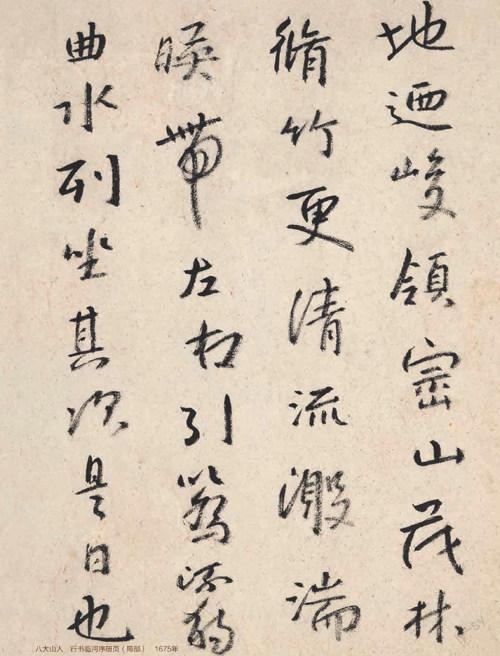

古人說:“書畫同源”。八大的字和他的畫一樣,展示的是高古奇異的獨特風格。字體或放縱、或收斂、或莊嚴、或狂肆,但線條一律以圓凈,因為善于運用中鋒與淡墨,滋潤中更顯出它的堅韌度和多變性。打一個比方:鄭板橋作字如寫蘭,蘭葉翩翩,幽香四溢;八大山人之書卻似亭亭凈植之蓮,香遠益清,中通外直,不蔓不枝。最難得的是八大山人的草書,即使是驟雨旋風聲滿堂,卻又與我們早已熟稔的草書必狂怪離亂的感覺相去甚遠。相反,它越狂肆卻越簡練,越激蕩卻越寧靜,點線之間虛虛實實,并運用布局中的大片空白,使虛處更虛、實處更實,形成一種新的審美的“宇宙空間”。在這個空間里,透露的不是熱情奔放、大江東去;壯懷激烈,金戈鐵馬;而是“欄桿拍遍,無人會,登臨意。”——冷眼向洋看世界的一份冷峭。虛的世界比實的世界更廣大,像一陣風呼呼而過,看不見,摸不著,只能感受。尺幅之間,讓你感受著的是,一個被壓抑著而又努力掙脫著的一顆敏感的心靈。在藝術世界遨游的人,必定向往自由。酒醉了,人也癲狂起來,眼中沒有偶像,心中沒束縛,什么天王老子、金尊玉佛、祖制秘丸、清規戒律,統統都放在一邊,高興怎么寫就這么寫。行,行于所當行;止,止于不可不止——完全聽任心靈與手腕的自由。這種感覺越是強烈,他筆下的藝術表現也就越是特別。比如,八大山人的書與畫,為什么特別注意留下空白,只有八大山人自己心里明白。也許,正像普魯斯特說的只有虛無才是真實的東西。

在清代四畫僧(八大、石濤、弘仁、髡殘)中,八大山人的書法自成一家,成就最高,世稱“八大體”。八大山人也正是作為“畫家書法”的代表性人物走進我的視野的。這里,我用了畫家書法這樣一個概念。畫家書法與書法家的書法有什么區別呢?最大的區別也許就是:作為畫家的書法更注意于字的造型與整體的布局以及墨法的枯潤、濃淡的變化。八大山人早期的書法受歐陽詢、黃庭堅的影響,喜用方筆,露出筆畫的棱角。到了晚年,改用禿筆書寫,筆鋒藏而不露,再也讓人看不出他提筆頓筆的痕跡了。即使是臨摹前人的作品,也完全是出以己意。八大山人曾在《岳麓寺碑題識》中說:“畫法董北苑巳,更臨北海書一段于后,以示書法兼之畫法。”又在《山水冊題識》中說:“昔吳道元學書于張顛、賀老,不成,退,畫法益工,可知畫法兼之書法。”在八大山人眼中,書法兼之畫法和畫法兼之書法一樣,都說明書畫同源這一道理,而這樣一個追求,互為表里,同時造就了八大山人獨標一格的“畫家書法”的體貌。

古人云:“夫書者,心之跡也。”“夫畫者,從于心者也。”古人又云:“文章千古事,得失寸心知。”然而,八大山人卻另有新解,他說:“文章非人世間書畫耶?”這一反問,卻讓我明白了他的含義,說的便是書畫非人世間文章嗎?在思想禁錮、文網森嚴,“文字獄”冤案遍地的人間,要么風花雪月,寫些無關痛癢的文字。而要直面現實獨抒性靈寫出震古爍今的好文章真是不太容易,一不小心,連身家性命也得搭上。沒有辦法的辦法,只好做“另類”文章。天下文章,林林總總,可以從有字處讀,也可以從無字中讀。真正的絕妙文章,是那種直叩靈魂深處無法替代永難忘記的。觀八大山人之畫,看八大山人之書,其實也是讀八大山人之文。“滿紙荒唐言,一把辛酸沮都云作者癡,誰解其中味?”——他畫中書中的寓意是抽象的形式與符號——是有文字和沒有文字的絕妙文章——是只可意會不可言傳的心靈傾訴。