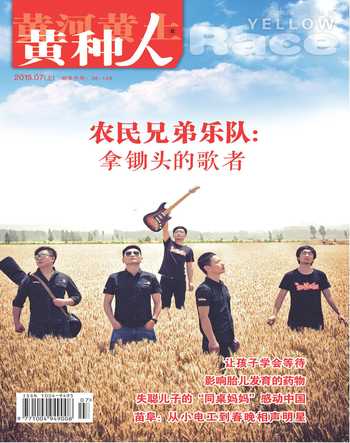

苗阜:從小電工到春晚相聲明星

阿麗

羊年春晚,80后苗阜和搭檔王聲表演的“反腐相聲”《這都不是我的》贏得滿堂喝彩,被視為“30年來諷刺尺度之最”,同時也被觀眾稱贊為30年來春晚最好看的相聲。苗阜出名,源自他從小埋在心中的一個夢想。

苗阜于1982年1月出生在陜西省銅川市一個鐵路職工家庭。他走上相聲之路,還有一段不為人知的故事。

小電工為說相聲吃盡苦頭

苗阜小時候不愛說話,有點兒自閉。上小學二年級時,有一天,苗阜第一次從收音機里聽到了相聲。他覺得有趣,便改了詞到學校里學著說,小伙伴們都笑了。就此,他在心里種下了相聲夢的種子。

他的同學王聲在小學時代也特別喜歡相聲。那時,他們還試著搭檔表演。不過讀五年級時,王聲轉學離開學校。此后多年,兩人沒有任何聯系。

苗阜從寶雞鐵路運輸高級技工學校畢業后,到西安鐵路局梅家坪供電段工作。雖然在山里做電工跟相聲毫不搭界,但是,相聲夢一直在他心里蠢蠢欲動。

有一次,鐵路局工會參與在西安一個大劇院的演出,請了北京來的相聲演員。苗阜激動得免費當劇務,臺上臺下到處幫忙。當時,在工會負責文藝活動的王培通覺得這孩子特伶俐,特有眼色,也挺辛苦,就從自己的勞務費里抽了50元給他。那是苗阜人生中的第一筆“演出費”。

家里起初并不支持苗阜“搞文藝”。苗阜的爸爸是廚師,人嚴肅,不希望他去說相聲。“當時,我媽老教育我,好好上班,說不定將來還能當個工長”。但他對相聲卻有一種瘋狂的熱愛。他經常研究馬三立和姜昆等人的作品,漸漸地,就從中琢磨出了不少門道。

苗阜有句名言:只要心里有夢,哪里都可以是夢想開花的地方,甚至是電線桿上。有一年冬天,他正在野外的電線桿上搶修線路,西安的一個相聲迷打來電話。兩人聊著聊著,突然聊到不錯的相聲點子。苗阜激動得忘掉了危險和寒冷,急著要“對活兒”。當時,大雪紛飛,電線桿上掛滿了冰溜子,苗阜手凍得全是口子。他下了班,臉都沒洗凈,全是泥,天一亮就坐車往西安奔。對方見他這模樣,說:“好家伙,你咋成這樣了?”說完就趕緊在他的小房子里給苗阜做飯。

2002年,苗阜開始在西安鐵路局藝術團說相聲。2006年,苗阜代表西安鐵路系統參加陜西電視臺的“捧逗先鋒”欄目。搭檔臨時有事,主辦方給他推薦了當時在陜西師范大學文學院就讀的相聲發燒友王聲。那次合作中,段子一氣呵成,“現場觀眾笑倒一片”。直至慶功宴上一句“嗨,原來是你”,兩人才認出了對方。

2007年,苗阜帶一幫曲藝愛好者在西安一家茶樓創辦“青曲社”,寓意“青云直上,曲故情長”。苗阜負責“青曲社”的總體統籌及對外事務,王聲管社團內部的演出事務。他們還提出“中興西北相聲”的口號,但不少前輩、同行卻瞧不上這個“草臺班子”。

當時,西安沒有人花錢聽相聲,來的都是喝茶的,順便聽下相聲,消磨下時間。他們的工資都來自茶水費的收入。“一天600元,20個人分,其中有兩位老先生,給他們分一半,我們剩下的18個人分這300元。”苗阜說自己也曾遭遇臺下只有三五個觀眾的窘境。但在他看來,并不覺得那是苦,因為大家都是真心喜歡相聲。

就這樣頂著壓力,一路摸爬滾打。后來,好不容易發展到自己獨立賣門票,每天能賺一兩萬元,偏偏又和茶館老板發生了矛盾。一怒之下,“青曲社”搬了出去。經過一段時間的籌備和運作,苗阜和他的團隊終于在西安市柏樹林有了他們第一家以“青曲社”為名的茶園子。而這時,苗阜的所有銀行存款僅剩下36.8元。

經歷一系列困難與坎坷后,苗阜結合經典傳統段子和現代流行語言創作的相聲作品逐漸被認可,在西安擁有了一批“鐵桿粉絲”。盡管如此,他說,那期間每天仍需要不停地創作新段子。如果兩天沒有新內容,臺下觀眾就少一半。

《滿腹經綸》讓他嶄露頭角

后來,苗阜和王聲經過反復磨合,形成了固定的表演模式,在陜西當地人氣越來越高。在兩人的表演中,古代典籍、詩詞及傳統藝術始終貫穿主線,而一個個古今中外結合的“包袱”,如主線上的顆顆寶石,不斷地為觀眾制造笑點。苗阜在繼承傳統相聲說、學、逗、唱等技巧的基礎上,又加入陜西方言、網絡語言等,拉近了演員與觀眾的距離和情感。

2014年,“青曲社”終于有了兩個劇場、30多位演員,鄭小山、張常泰、張常鎖等幾位相聲前輩被當作“鎮社之寶”。每周都要演出20多場,小劇場里幾乎場場爆滿。

盡管他們創作了數百個相聲作品,但在近6年的演出中,只有《歪批山海經》的叫好聲最響。后來,苗阜和王聲將其改編成了《滿腹經綸》。2013年12月,他們在北京喜劇幽默大賽上斬獲季軍,獲得了進軍北京衛視春晚的機會。那是他們第一次上電視。

“節奏太不一樣。在電視里沒有那么多時間去表演,導演要求一直要有‘包袱,三秒五秒一個‘包袱。”苗阜說在他說相聲時,最常見的噩夢就是“包袱”不“響”。設計好的“包袱”,臺上說,底下沒反應,這是相聲演員最怵的。剛開始登臺時有一回,他冥思苦想出一個“包袱”,覺得效果應該不錯。上臺一說,臺下鴉雀無聲。苗阜心里咯噔一下,一股涼氣噌地從后脊梁躥到脖子上,他趕緊往回繞,最后都不好意思鞠躬下臺了。

相聲是互動性的藝術。苗阜說:“在小劇場,一個‘包袱抖下去,觀眾會有反饋。但是,電視不同了,他‘包袱抖出去了還沒有回饋,底下的掌聲還是導演早設計好帶起來的。”他對比來劇場的現場觀眾和春晚觀眾:前者就是純找樂,后者多是坐在那挑刺來的,難度可想而知。

2014年北京衛視春晚,原本近一個小時的小劇場節目被減縮到10分鐘。“要應付的話,只要拿開場白就填滿了。”苗阜幾乎是把《滿腹經綸》原有的詞本結構拆開重新寫,“有個愚公移山,玉皇大帝派人把王屋與太行一搬走,WiFi信號立馬就滿了。山下壓著蛇精、蝎子精,愚公養的七個葫蘆變成了小矮人打跑了妖精,外國來的公主吃了半拉的蘋果被喬布斯拿走了……”

《滿腹經綸》引經據典說各種成語故事,諷刺了不懂裝懂的“半瓶子醋”,經苗阜、王聲的表演,為觀眾帶來了瞬間穿越的喜悅感。從《山海經》說到有濃濃羊肉泡饃味的陜西方言,還加入了《名偵探柯南》《海賊王》《七龍珠》等時尚動漫元素。沒想到,該節目竟一炮走紅。不少行內人說,在春晚相聲不景氣的大背景下,這個作品笑點很多,有創新,沒有陳詞濫調的網絡段子。

“《滿腹經綸》里所出現的人物都根據其地域身份說出各地方言,融入這種看書看串了的顛三倒四之中,確是顯得出其不意,火爆異常。”一位網友評論。的確,方言是《滿腹經綸》的一大加分點。聽過的人都會記得一句臺詞:“娘娘(nia nia),風浪太大咧。”這句臺詞是苗阜和王聲在表演時現掛(現場即興發揮)砸出來的。

苗阜有位堂弟是寶雞人,一見奶奶就是“nia nia,我怎么著怎么著”。每次他說話,全家人都笑。后來,苗阜和王聲在劇場表演《歪批精衛填海》這一段,王聲臨時提到,精衛是炎帝太陽神的女兒。苗阜一聽,堂弟的模樣忽然跳到眼前,緊跟著大喊了一句“nia nia,風浪太大咧”。王聲當時就笑得不行了。其實,苗阜的很多搞笑創意,都是在“青曲社”的小劇場多次現場演出中碰撞出來的。他也特別喜歡小劇場,放松,“能嗨起來”。

2014年2月1日早上,苗阜一睜眼,發現他的微博和微信評論在馬年的第二天“爆表”了。“不興奮是假的,初一早上起來,幾百萬條的轉發,沒見過,我那微博原來一禮拜評論才4條。”觀眾反響如此強烈,就連苗阜本人都很意外。

受到網友大面積點贊,兩個“壞壞”的80后在相聲界一炮打響,紅了!“班主”苗阜曾無數次夢想過這一天。而當夢想成真之時,他卻說:“不紅是死,紅是生不如死。”有人說他矯情。但苗阜在短暫的興奮之后,感受更多的卻是害怕。他很快就在“青曲社”后臺掛上了“居安思危”的橫幅。沒想到,在同年的第七屆CCTV相聲大賽上,相聲《滿腹經綸》竟獲得作品金獎,苗阜本人獲五佳演員獎。接著,他又在第八屆中國曲藝“牡丹獎”上斬獲新人獎。

化蛹為蝶,登上央視春晚舞臺

2015年的春晚總導演哈文一建組,就找到苗阜,希望他寫一部反腐題材的作品,還要“大尺度”。這源于他和王聲在去年全國反腐倡廉曲藝作品征集活動上的一次獲獎。獲獎作品《座右銘》演出后反響不錯,春晚劇組動了心思。但這無疑是一次挑戰——距離上一部讓人印象深刻的類似作品、著名相聲演員牛群諷刺公款吃喝的《巧立名目》已經有27年了,苗阜感覺壓力山大。

按照過去的慣例,春晚涉及官員的多以弘揚正能量為主。零星涉及政府官員的還有些小品,但最高不過鄉長,點到為止。接到春晚邀請之后,兩人就一直在為節目絞盡腦汁。苗阜說,“反腐”這個選題,是當下老百姓比較關注的一個熱點話題。為了獲取創作靈感,還原人物僥幸的心理,苗阜和王聲還特意找了陜西省紀委的人幫他們分析案例。很多人不了解的是,他們為腐敗分子量身定制的這個“審丑大劇”,素材直接來自陜西落網官員。

苗阜說,這是他從業以來修改次數最多的一個作品,推翻了四五個版本才最終確定。而且春晚舞臺和兩人之前演出的小劇場有很大不同,因為有保密協議,節目效果沒辦法提前檢驗,他們只能靠后面的五次大聯排,根據觀眾的反應來對節目進行調整。

在2月19日的央視羊年春晚上,他們表演的反腐相聲《這都不是我的》,刻畫了某領導經不住誘惑變相收受豪車、豪宅、包養情婦,還百般抵賴的丑惡嘴臉。“這不是我的”,“我就保管保管、試用試用”……幾個“包袱”抖開后,引來觀眾陣陣大笑。尤其其中貪官面對蟑螂傾吐心聲、說完還要踩死蟑螂、因為“它知道的太多了”的橋段,在逗得人們忍俊不禁之余,給人留下頗多遐想。《這都不是我的》被視為“30年來諷刺尺度之最”,同時也被觀眾稱贊為30年來春晚最好看的相聲。

苗阜和王聲此次登上央視春晚舞臺,不僅是他們的第一次,也是陜西籍相聲演員的第一次。多年的夢想終于實現了,他們為之付出了太多的艱辛。走出央視大樓的那一刻,苗阜不禁淚眼蒙眬。

這次,苗阜和搭檔真的紅了。媒體稱其為“相聲新貴”,各種邀約更是鋪天蓋地。在視頻網站上,兩人這些年來在小劇場演出的諸多相聲段子、評書段子都被翻了出來,點擊率呈幾何級數增長。

央視春晚演出結束后,苗阜的心情雖然輕松了很多,但工作依然很忙碌。對于苗阜來說,圓了登上央視春晚的夢想之后,他的下一個夢想,是希望能把“青曲社”排演的相聲劇盡早搬上國家大劇院的舞臺:“最好是2016年年初,也就是下一個春節之前。”他還計劃把全國各地的相聲作者、段子寫手都請到西安,去開“頭腦風暴”的創作研討會,希望能建立好的平臺,讓整個行業都繁榮發展起來。

今年,苗阜還要給陜西相聲鼻祖張玉堂出書,還想辦陜西曲藝學校。“我不希望自己是曇花一現。”他說,“我的夢就是將來有一天,提起相聲,不僅是說北京、天津,要說是北京、天津、西安的相聲,這么說我就喜歡了。”