“非遺”美味路在何方舌尖上的鄉愁

“民以食為天”。吃,在老百姓的生活中扮演了相當重要的角色,也漸漸形成了獨有的飲食文化。最新頒布的第四批國家級“非遺”中,有眾多飲食項目入榜,如福州花茶、德州扒雞、朝鮮族泡菜制作技藝等名列其中。據不完全統計,目前,僅福建省,國家級、省級的“非遺”中,飲食類項目就有38項之多。這么多舌尖上的“非遺”,它們處境如何?

是“非遺”,也是家鄉的味道

在福建省莆田市仙游縣楓亭鎮,莆田市級“非遺”楓亭糕流傳了近千年。在當地人眼里,這糕點已經成為家鄉的象征。

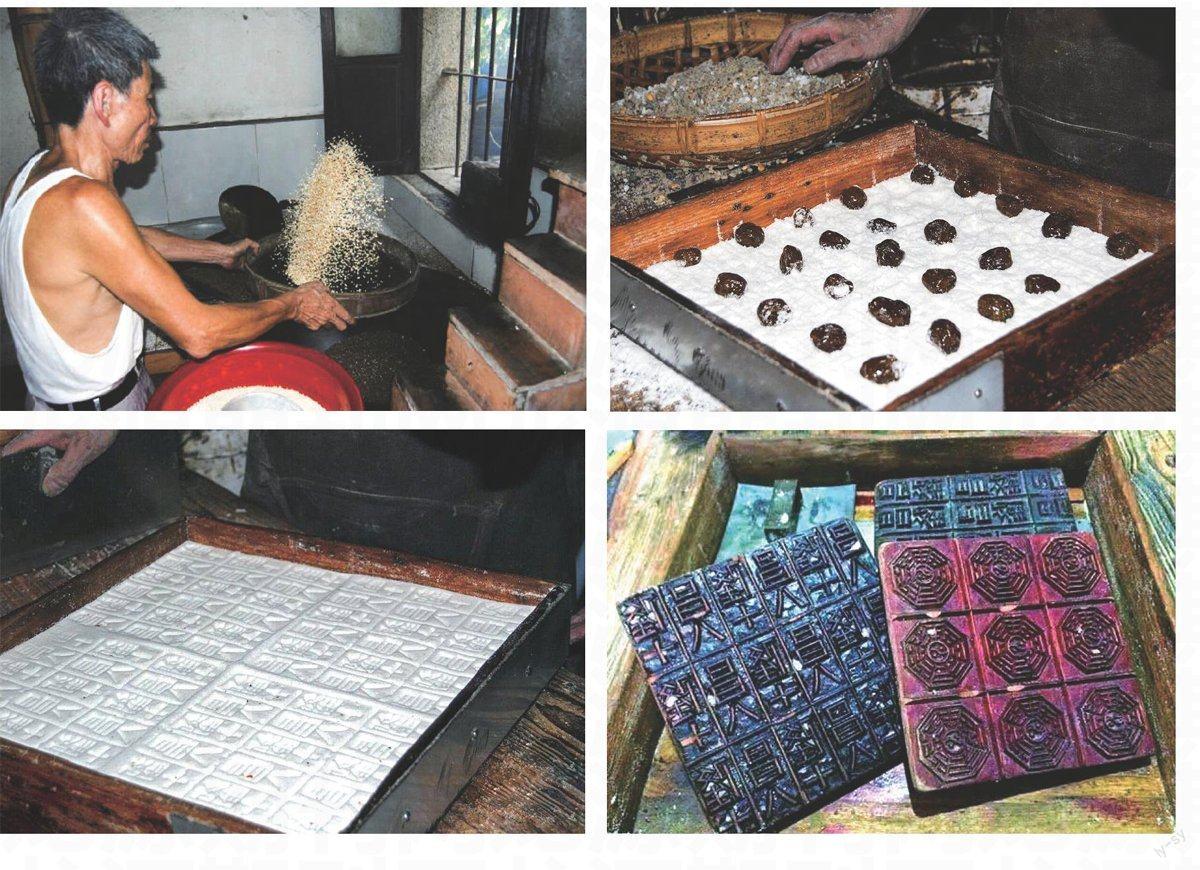

楓亭鎮建設中路80號,一家沒有店名的糕餅坊內,63歲的林玉標正在制作祖傳的楓亭糕。老人家手腳麻利,只見他從麻袋中舀出一勺米粉,與白砂糖混合后,先攪拌,再往方形的糕盤里篩。篩一層米粉,鋪一層芝麻、花生、冬瓜條、蜜餞等餡料。鋪上三層,老人便拿起壓板,用力壓實。壓板同時也是印模,成形后,楓亭糕面上就印上了“昌隆八十”四個字。

老林說,“昌隆八十”是他的店牌,在他爺爺手上還用過八卦形的印模,那時候管楓亭糕叫“八卦糕”。說著,他回屋拿出珍藏的八卦印模給我們看。帶著時光印記的物件,讓熟悉它的人感慨萬分。

一旁,64歲的陳莊祺老人感嘆:“這都是我們上一代的記憶了。”在他的印象中,上世紀70年代,物質匱乏,鎮里只有一個供銷社,供應的甜品主要就是楓亭糕。而當時,能嘗一嘗楓亭糕已經算是奢侈。“那年月,有喜事的時候,我們上門吃喜酒會送上楓亭糕。祭祀日、佛誕日供的和出遠門帶的都是楓亭糕。哪里有楓亭人,哪里就有楓亭糕。”

對于楓亭人來說,楓亭糕就是家鄉的味道了。同樣的,肉燕、魚丸之于福州人,老醋之于永春人,何嘗不是鄉愁里的滋味?

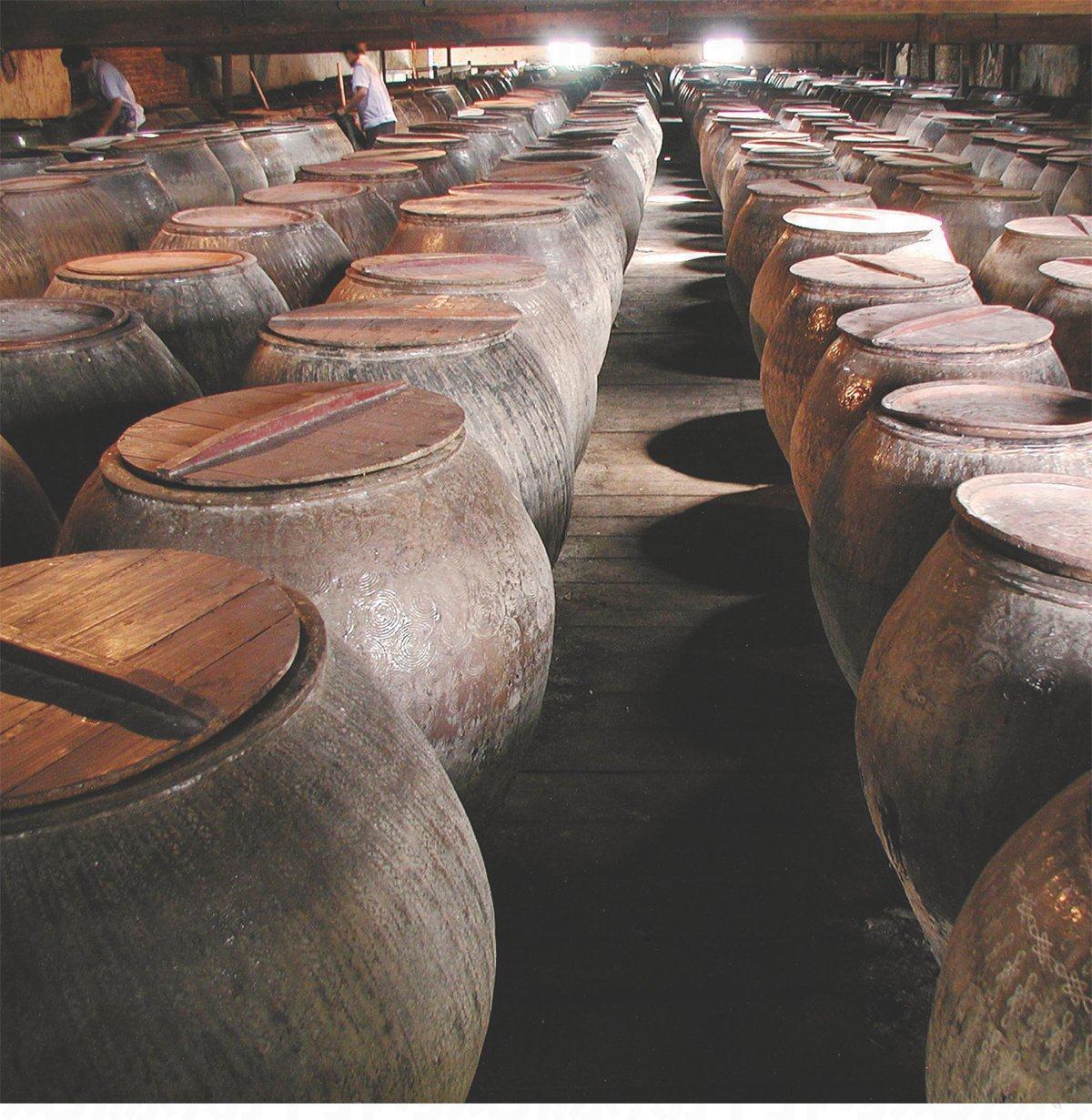

據不完全統計,在福建省各級“非遺”中,還有福鼎白茶、龍巖沉缸酒、安海土筍凍等飲食項目,這些地域色彩濃厚的飲食,也是每個地方獨有的文化,這正是其成為“非遺”的原因。

“家鄉的飲食是地域的文化符號,是一種鄉愁,更是一種自豪,是我有別人沒有的。”閩江學院副院長趙麟斌告訴記者,作為福州人,佛跳墻就是福州的味道。他認識許多華僑,在回到家鄉之前,就會請他幫忙預訂佛跳墻,生怕回鄉的幾日吃不到最正宗的家鄉菜。

“我們每到一地,不管是哪一種菜系、哪一種飲食,都能讓我們感覺到歷史文化在當地的傳承。因此,它們也有了非常鮮明的城市印記和符號。這是本地人能夠侃侃而談、能夠永遠記住的必不可少的東西。”趙麟斌說。

一塊糕點的兩條出路

如今,楓亭糕的處境不太妙。

林玉標家幾代人都是以做糕點為生,但是到他這一代,楓亭糕的顧客就少了。“現在的人物質生活豐富了,來買楓亭糕的年輕人就少了。如今我們老兩口賣糕,一個月就掙一兩千元。”他說,“我的孩子會做糕,但因為賺不到錢,就沒跟著我們做這個了。”

他說,近幾年,也有超市找他,想把他的產品引進到超市銷售,但是因為超市準入標準高,在衛生、產量上都有要求,老兩口覺得麻煩沒去做,等年紀再大些,做不動了,也就不做了。

同樣是一塊糕點,距離楓亭幾十公里外的莆田,復茂餅家走上了另外一條路子。

福建省級非物質文化遺產傳承人郭繼光,他的“復茂”已經擁有百年歷史,其制作綠豆餅、大禮餅、媽祖餅等的傳統技藝,名列省級“非遺”名錄。它和楓亭糕一樣,以當年一技之長,幾代流傳至今。但打開“福建復茂食品有限公司”網站,我們可以看到其產品有蛋糕、西點、面包幾大類,也有吸引人眼球的品牌宣傳。

郭繼光是技藝的傳承人,也是企業的掌門人。言談中,他除了展現對市場的敏銳,也對“非遺”的傳承與產業化經營有詳細的規劃。他說,“傳統產業現代化”就是“復茂”的經驗。

“目前,‘非遺產品依然是復茂主打,但引進了新的管理理念。傳統產業的現代化,體現在現代企業的管理理念上。我們根據消費者的需求和習慣,在不同的年代,原料、技術、設備、配方都會進行調整,以適應新的需求。”他說,傳統不能篡改,但要現代演繹。“非遺的技藝、特色不能變,但是產品是需要根據市場需求的變化來做出變化的。肯德基也是歷史悠久的老店,但是如果他們賣的產品都是幾十年前的口味,現在還有多少人接受?”

值得一提的是,在技藝的傳承上,郭繼光從2009年開始,就推動了大手筆的“英才計劃”。與全省12所高校合作,建立周密的培養體系,將祖傳制餅工藝也毫無保留地傳授給學員。“不孝有三,無后為大。這是開放的時代,我留著祖傳的幾張配方有什么用?我們需要的是速度、規模和競爭力,希望的是莆田的糕點擁有話語權。”他說。

目前,“復茂”年產值達3000多萬元,門店約50家。顯然,比起楓亭糕,它“活”得“滋潤”得多。

產業化,必由之路?

產業化發展,是否就是這些舌尖上的“非遺”該走的路子呢?

這幾天,福州市餐飲烹飪行業協會會長郭仁憲請來了一位攝影師,為福州名菜、名小吃拍攝圖片資料。他準備在一場兩岸交流活動上推薦福州菜,并進行了走訪搜集。但是搜集的結果讓他痛心疾首:“福州小吃,原來有目可查的有150種左右。但是目前我能找到的,只有40來種。好多找遍福州城都找不到了。”

“‘非遺需要傳承,許多手工制作的飲食項目只能口手相傳,往往爺爺開了店,孫子不開了,它就面臨失傳。”郭仁憲分析,現在手工制作傳統餐飲,往往產量低、利潤薄,開店非常不容易。如果要和星巴克之類的外國品牌“較量”,做一天也抵不上幾杯咖啡。

但事實上,這些傳統“非遺”項目,已經處于和那些高度商業化、品牌化的餐飲項目的競爭之中。“老城區的改造、城市綜合體的不斷興起,擠壓著傳統飲食項目的生存空間,但像三坊七巷一平方米兩三百元的租金,本地小吃都不敢進駐。再打個比方,如果沙縣小吃進了萬達,拌面賣幾十元一碗一定被人罵,因為大家太熟悉了,覺得合理的價位就是幾元左右。而這樣的價格,根本付不起租金。”他說。

面對傳統傳承方式所遭遇的困境,郭仁憲建議,適當的產業化,或許能讓這些舌尖上的“非遺”活得更好。“我認為的產業化,就是規范化、標準化、品牌化。有了規范和標準,也會利于‘非遺的保護和傳承。”他說。

正如佛跳墻,盡管工藝復雜,聚春園還是嚴格按照標準,挑選食材,推出可以批量生產的標準化佛跳墻,滿足不同層次的需求。

不過,他表示,并不是所有飲食項目都適合產業化發展,“比如福州的魚丸,如果機械制作,粉加得少在機器中不容易成型,但成型了就太硬了。所以量上去了,品質下來了”。

趙麟斌也認為,“非遺”中的飲食項目的傳承,應該根據不同的特點區別對待:“比如肉燕必須人工打制,這類‘非遺,不在求量,而在求精、求細,忠于它的原貌,哪怕價格高一點,也是其價值所在。另一種如福州的蘇蘇醬鴨,其實保護起來以后,利用它的原料和整套工藝,可以像北京烤鴨一樣,成批量地生產。”

“這些項目被列入非物質文化遺產,就說明它在老百姓當中、在歷史傳承當中有它的一席之地,若不好好恢復,把它們提振起來,的確可惜。趁著現在這些傳承人還在,原料、工藝還在,我們應該有所作為,留住這些寶貴的文化遺產。”趙麟斌說。■