禪之于書:當代語境下的價值闡釋

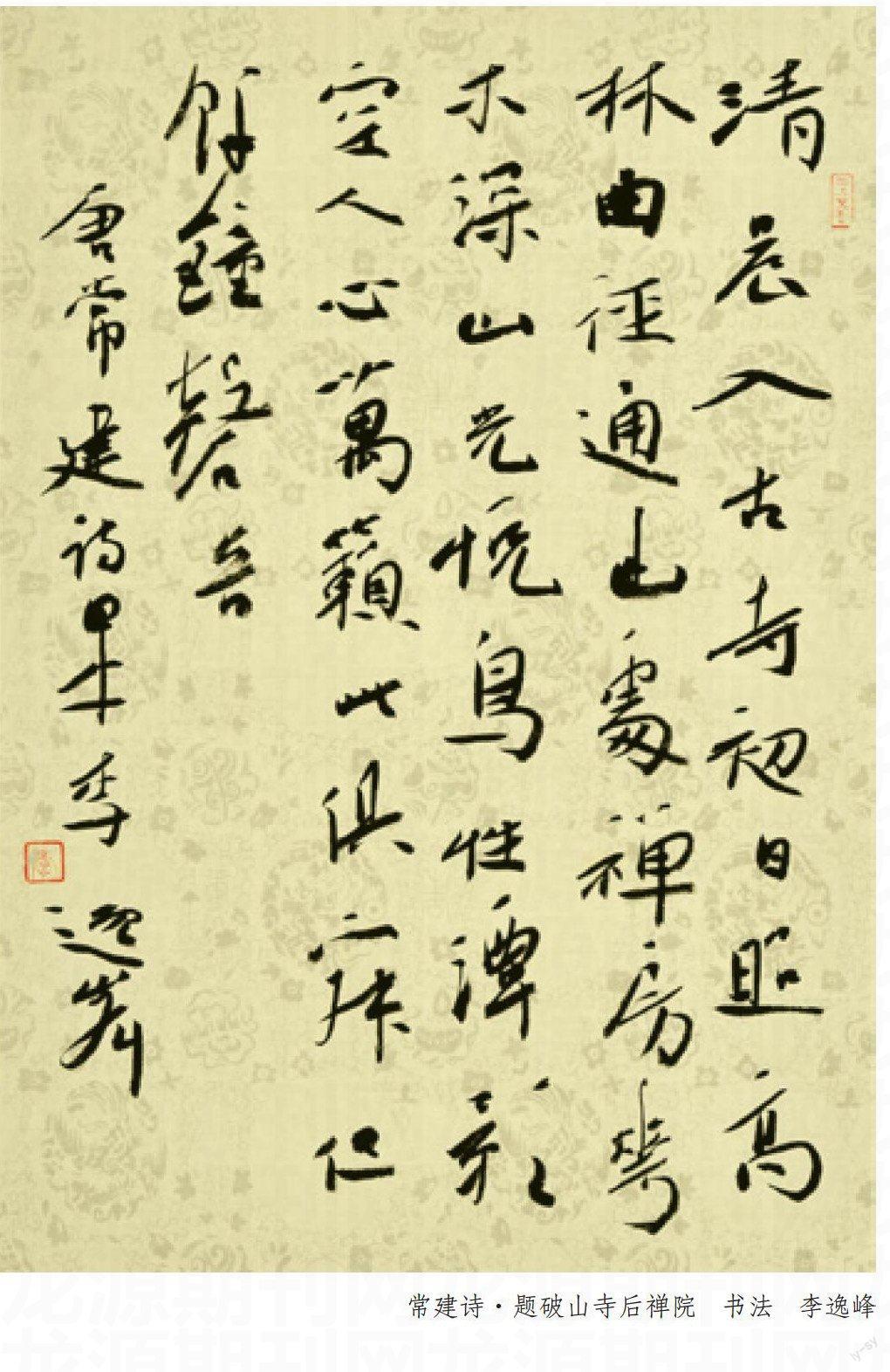

書法家李逸峰

李逸峰,1972年生于湖南隆回。文學學士、佛教碩士、書法博士,中國社科院宗教學博士后。2012年作為甘肅省特殊人才引進,擔任西北師范大學書法院副院長、副教授、書法學科負責人。現為中國書法家協會會員、中國楹聯學會會員、甘肅省青年書法家協會副主席。書法作品多次參加全國展,并于2010年在蘭州大學舉辦“靜水流深——李逸峰書作展”。論文入選中國文聯“2005當代文藝論壇”,全國第七、十屆書學討論會(第十屆獲獎),首屆華文書法國際論壇,第九屆漢字書法教育國際研討會;已在《中國書法》《書法》《求索》等刊物發表論文四十余篇。主持教育部人文社科規劃課題“西部農村中小學書法教育研究”,參與國家社科基金課題“敦煌書法藝術研究”與全國中小學書法教材編寫,出版《<石鼓文>四種》《文房四寶》等專著五部。

摘要:在中國文化史上,我們不可忽視佛教哲學對書法藝術的影響,即使在今天,這種影響依然存在。本文擬從禪與書法學習、創作的內在聯系,禪宗妙悟對書法藝術的有益啟示,以及參禪對于書法藝術創作動機與心態的調整、對于當代書法事業的存在與發展所能給予的方法論和認識論上的借鑒作用等方面,闡釋當代語境下佛教哲學尤其是禪宗思想對中國書法藝術的現實意義與價值。

關鍵詞:禪悟 書法 當代意義

書法與參禪之間的內在聯系前人多有認識,只是對二者關系及其在今天的現實意義,以及存在的一些新的問題,頗有討論的必要,筆者不揣谫陋,試作闡述。

在中國文化史上,我們必須看到佛教思潮的傳演與勃興對中國各個藝術門類從內容到形式的全方位影響,當然包括對書法藝術的影響。佛教自兩漢相交之際傳入中國,經過與魏晉玄學的融合,至隋唐得到空前發展,給整個思想界以巨大的沖擊,形成儒道釋三足鼎立的思想局面。書法藝術作為文化傳承的重要載體形式,自覺地接受各種思潮的浸潤。儒家的積極入世可以表現為書法的干祿功能,道家的崇尚自然也能成為書法創作的審美理想,佛教的參禪妙悟常被借鑒為書法藝術的修習良方。

一、定慧雙修,由禪理悟書道

佛教有“三學”,名“戒、定、慧”。“戒”指戒律,似不在作書談禪之列。然而“定”與“慧”卻深契禪理書道。“禪定”一詞,源出梵語,禪,即“禪那”的略稱,除原有的靜慮、入定、思維修養、功德叢林等義之外,著重于定中有觀,以至生慧。定,梵語“三昧”的音譯,有使心專注、消除雜念的意思。禪定即要求修行者靜慮息念,專注一境,以達到修行的境界,強調由人內心靜修。慧即智慧,分聞、思、修三種。聞慧,指從學習佛經佛論理解其所說而得來的知識;思慧,指深思佛學義理而得到的領悟;修慧,也就是指通過禪定止觀實踐而得到的超越理性知識的特殊智慧。

隋唐時期佛教分化,其中天臺宗尤其強調定慧雙修、止觀雙運。止是“止息”,以定為核心;觀是觀想智慧,重在領悟。在中國書法史上,不乏自覺接受佛教義理及其修為方法的書畫家,有佛門高僧,也有居士書家,智永、懷素、辯光、朱耷(八大山人)、石濤、弘一以及王維、白居易、蘇軾、董其昌等都是其中的杰出代表。毫無疑問,他們的思想意識、思維方法深刻地影響著他們的藝術創作與審美追求。唐代釋辯光說:“書法猶釋氏心印,發于心源,成于了悟,非口手所傳。” 他看到了書法與佛法之共同處在于,都是內心深處的自發追求,“悟”是成就二者之關鍵所在。清代康有為也說過類似的話:“書法亦猶佛法,始于戒律,精于定慧,證于心源,妙于了悟,至其極也,亦非口手傳焉。” 康氏認為,書法的習得也有“戒”的階段。這“戒律”當然指前人法帖和理論所定下的規矩法度,譬如字法、墨法、章法等等。這些經過歷史檢驗的“法”是后人必學的“律”——規矩法度。只有經過對傳統的深入學習,沉浸于古法之中,才能由定生慧。通過深入的學習,結合自己的理解,“證于心源”,掌握、領悟了書法之“義理”“法度”,然后可以運用這些法度技巧抒發自己的思想情感,至于極致。當然,藝術創造的過程與參悟佛理證得真如本性的過程一樣,都只是自己內心的獨特體驗,往往是無法用言語描述出來的。清人姚孟起說得更具體:“一部《金剛經》專為眾生說法,而又教人離相。學古人書是聽佛說法也。識得秦漢晉唐之妙,會以自己性靈,是處處離相,成佛道因由。” 所謂“離相”,就是不可執著于成法,不為成法所拘,要能與自己心源互證。

當然,悟的基礎是先“聽佛說法”,“識得秦漢晉唐之妙”。這對當代書壇頗具啟發作用。中國書法發展到魏晉時期進入了藝術自覺的階段,此后歷經隋唐法度的完善、宋元意韻的追求、明清時期對藝術形式的改造,書法藝術已積淀了豐厚的土壤,可謂營養豐富。但當今社會紛攘喧嘩,真正能扎根這一土壤、汲取足夠養分的書法人實在太少。雖然在思想上也能認識到“咬定青山不放松”對于藝術創造的前提與基礎作用,但因內心的浮躁與外界的干擾,往往很難“入定”,即使能“定”亦不能持久,也就談不上般若智慧,妙悟創造。佛家認為,眾生之悟實為“悟自性”,對自己本性的參悟,如果自身為外界物欲煩惱所束縛,即陷入“無明”之中,是無法悟得自性,證得真如的。在書法的修習過程中,如果為外物牽扯太多,考慮功利過甚,譬如想憑書法這一己之長在同類人中出人頭地,想借書法的因緣在社會中謀得更高職位,賺取更多金錢,那么,書法本身的藝術價值就可能受到貶損。因疲于應付,為物欲煩惱所拘,也必將失去持久的“定力”。我們認為,書法藝術作為中國傳統文化的一部分,它更多地應該是通過提高人的心性修養,最終達到凈化靈魂、解脫煩惱、升華人格精神的目的。當然,客觀上亦將促進文明的進步、社會的發展。從事書法活動固然能以“為稻梁謀”為目的,但絕不應以此作為唯一旨歸。物質欲望無窮,人生道路有限,如果選擇了書藝之道,則應該恬淡寧靜,咬定青山。“工夫不斷,悟頭始出。如石中皆有火,必敲擊不已,火光始現。然得火不難,得火之后,須承之以艾,繼之以油,然后火可不滅。故悟亦必繼之以躬行力學。” 只有躬行力學,工夫不斷,才能給予悟以持久的內在動力和源泉。

誠然,在書法藝術活動中,淡化物欲絕不意味著書法活動要脫離社會生活,躲進小樓書齋。正如禪宗六祖所言:“佛法在世間,不離世間覺。離世覓菩提,恰如求兔角。”書法藝術來源于社會生活,不能離開社會生活,其實時至今日書法藝術在中國依然有很好的群眾基礎。現在有兩種認識同時存在,一則認為電腦時代的來臨會覆滅漢字書法藝術,以為未來一切都將數字化,要么漢字死亡,要么手寫廢棄,漢字書法要進博物館;一則認為電腦越普及,漢字書法藝術越將成為“稀有之物”,越發顯示其獨特的藝術魅力,受到社會尊崇。客觀地說,這兩種認識都于書法發展不利。前一種悲觀主義只能導致書法斷流,無心繼承和發展傳統的書法藝術,讓人們甘愿淪為科學主義的奴隸、機器的附庸;后一種樂觀主義也會招致同樣的結果,讓書法走進曲高和寡的死胡同,脫離大眾,影響普及。事實上,任何一門歷經時間檢驗的藝術都有其內在恒久的藝術價值和存在的理由,書法是以筆、墨、紙、印等為載體,按一定的規則對漢字進行形象塑造,達到記錄思想傳達感情之目的的中國傳統藝術,它的發生與發展由其內在價值和規律決定,與外界因素諸如電腦的使用、數字的發展并無本質聯系。我們承認這些外在條件的影響(這種影響也有正面與負面之分),但不認為它們會決定書法藝術的存在與發展。藝術有其自身發展的規律,人類自古至今都未停止對藝術的追求。人性趨善,追求和合自然,崇尚自由,在某種程度上說是一種永恒的規律。無論文學、音樂、舞蹈、建筑、繪畫、書法……都能根據自身藝術特點,找到提升我們生命本質、符合人類需要的地位和角色。這與佛法也驚人相似。

二、悟分頓漸,辯證地認識書道的頓悟與漸修

“佛”的意思即“覺”,“覺悟”,能研習佛法,生發智慧,明了宇宙和人生的真諦者,心地清凈,煩惱不起,體悟永恒,便可成佛。傳統佛教主張“遇悟即成智”,成佛在于覺悟,同時亦在于苦修。隨著佛教在中國的傳播與發展,禪宗作為中國化的佛教宗派于唐代正式形成。梁普通年間(公元527年左右),南印度菩提達磨(禪宗初祖)來中國傳釋迦牟尼佛“直指人心、見性成佛”的佛學要義。至禪宗五祖弘忍(601-674)培養了兩位著名的弟子:北方的神秀(606-706)和南方的慧能(683-713)。北方神秀主漸悟,南方慧能主頓悟,故有“北漸”“南頓”二宗之別。后來慧能創立的南宗經由著名弟子菏澤神會的大力弘揚,逐漸取代神秀北宗,成為中國禪宗主流。一般認為,慧能是中國禪宗的真正創始人,世稱禪宗六祖。

慧能一派禪宗主張“不立文字”“教外別傳”,不重禪定,強調頓悟,對中國思想界影響深遠。尤其是頓悟之說,堪稱中國佛教思想界的大變革。《六祖壇經》 的核心思想即是“見性成佛”,見到真如本性即了悟成佛。認為眾生皆具菩提自性,本來清凈,“萬法盡在自己心中”“法無頓漸,人有利鈍”,能否超凡入圣頓悟成佛,關鍵在于一念之間。“一念迷即凡,一念悟即圣。”反對苦修,注重心悟,“迷”與“悟”是禪宗用以衡量凡圣的一把標尺。禪宗的繼承者后來進一步發揮頓悟思想,指出“唯有頓悟一門,即得解脫”(慧海);“無修無證,直下便是”(希運)。晚唐以后,頓悟見性思想幾乎成為禪宗修行的唯一法門。

如前所說,注重心悟、妙悟是佛法修持的高境界,也是必經之階梯,這是佛教哲學重視主觀心靈經驗的表現,書法的修習亦不可忽視直覺體驗及對體驗的反省。但是過分地強調“悟”的作用,尤其強調“頓悟”“一念之間”,就與人的認識規律相悖了。北宗強調漸悟,并不反對修行參禪的前提作用,這是合理的。我們認為漸修是基礎,悟只是在積累了一定的感性體驗,有了一定的經驗基礎的前提下,進行反省或聯想,從而領悟人生的哲理、事物的規律,這才是有說服力的。悟分頓漸,階段性的悟是漸悟,瞬時性的悟是頓悟,漸悟強調悟是一個過程,而頓悟更看重結果。佛教認為任何事物都是因緣和合的產物,那么,無論何種悟都應該是有原因或基礎的。

書法藝術的學習與創作一旦引入頓悟,往往就會產生誤解。古人說,字無百日功,書法技巧與書法文化的掌握、領會還遠遠不只是寫字的問題。在初通點畫的書寫組合之后即希求一朝一夕領會博大精深的書法,或指望創作靈感的突然迸發,然后就可創造出經得起法眼甚至時間檢驗的作品,只能是癡人做夢。但當代書壇卻實在不乏這樣的癡人,以為自己書法水平達到了一定程度,還可能在書法隊伍中混得某種頭銜,便開始自鳴得意,以為悟盡書法禪機,通于藝術堂奧,可以拋開傳統或刻意與傳統拉開距離,張揚自己的所謂“個性”。他們高揚“筆墨當隨時代”的大旗,制造一些誰也看不懂的“天書”,還常常冠以“流行”“現代”諸名目,遠離傳統,狂躁張揚,大概這就是當今書壇過分強調“頓悟”而忽視根基的結果。

古人書法傳統中并非不講“頓悟”,說張長史觀公孫大娘舞劍器而草法大變,顏真卿見屋漏痕而穎悟用筆之法,王羲之、釋懷素、黃庭堅等人都有類似的“頓悟”故事。但今人對此多有誤解,以為古人觀船工奮槳、擔夫爭道,見折釵股、屋漏痕……而有所感悟都是“一念之間”的事情,書風大變是“頓悟”的結果。于是在自己的學習過程中過早、過分地強調對自然的“參悟”,以致牽強附會,機械模仿。說到底都因未能看到古人這種“頓悟”本是以“漸修”為基礎的。《宣和書譜·草書七》稱贊釋辯光說:“昔智永學書四十載不下經閣,世號鐵門限;懷素觀夏云隨風頓悟筆法,彼皆不以外物攖拂其心,遂能造妙。觀光墨跡,筆勢遒健,雖未足以與智永、懷素方駕,然亦自是一家書,為時所稱,豈一朝夕之力歟?” 書法學習是一個漸修的過程,在這一過程中,確實既需要動手,又需要動腦。而且要善于分析、綜合、比較、領悟,既能向古人學,又善向今人學;既能向書本學,又善向自然學。有時還會出現“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫”的“頓悟”現象。但無論如何,學習不可淺嘗輒止,須知“得來”之前還有一個鐵鞋“踏破”的尋覓過程。企圖“以小技占小便宜”,為“外物攖拂其心”,最終難成正果,難臻妙境。

無論何種理解,只要是忽視“漸修”之功而侈談“頓悟”者,都是偷懶的作風。我們不便妄談佛教禪宗“頓悟”的是非,但于當今書壇做這種判斷卻毋庸置疑。而且,傳統文化浸潤下的書法藝術發展到今天,存在這些現象,不能不說與禪宗“頓悟”思想的影響有著某種內在的聯系。

當然,我們不能只看到它的消極影響。事實上,照禪宗的本義,悟道成佛不須刻意禪定,不可為外境所縛,只是強調不要故意做作,要在平常生活中自然見道,就像“云在青天水在瓶”那樣,自在平常。長慶慧棱禪師坐禪二十余年,坐破七個蒲團,仍未見性,直至一天卷簾而悟。表面上看起來,禪師“頓悟”只是“一天”之內、一念之間的事情,其實我們不能忽視他二十余年坐下來的漸修功夫,這符合“厚積薄發”的規律。禪宗認為,二十余年坐禪苦修,過于執著,不能“得大自在”。這就給當今書法的發展以很好的啟示。如禪宗的自然境界追求也正是書法藝術的境界追求,在書法學習中,“不以外物攖拂其心”,當寧靜自然,清虛自守。熟練地掌握了前人技法后絕不可斤斤于法帖的點畫形質,唯技巧是競不是學書的最終目的。禪宗不主張執著于外相,不可為言語、方法所障。臨帖在于把握古人成法,但書法創作又不可拘泥于技巧與理論,也不可以逞技為能。技能只是為創作服務的手段,書法創作的根本目的是思想情感的表達與抒發。凡意情已達,則可得魚忘筌,不計技術理論、前人規矩。

還有,禪宗的“平常心即道心”思想也是書法審美的重要方法與標準。自然平和的書法作品往往能將人帶入恬淡清明的意境,我們常用“不激不厲,而風規自遠” 去評價意境高妙的書法佳作。心氣平和,書亦自然,恰與佛教“至誠不飾”的主張相類。學書如是,做人如是。

三、心無滯礙,參禪與學書心性相通

任何一門技藝的學習,都要勤于鉆研,善于思考,能守靜專一,心無旁騖。佛教參禪對當代躁動風習下的學書者有啟發。

首先,禪指靜慮,如前所述,參禪是對佛教義理的參悟、思考,領悟宇宙與人生的哲理,用以指導自己,化渡眾生。書法作為中華文化的重要組成部分,源遠流長,博大精深,無論是技法,還是所蘊含的哲理,要熟練掌握、深入理解都非一朝一夕之功。不僅需要學書者“漸修”,通過自己身體力行,親自實踐,臨帖、讀帖、創作,逐漸積累感性經驗,還需要不斷反省、鉆研,結合前人理論,作深刻思考。參禪者能虛一守靜,反觀自省,讓自己進入一種禪定之境,最終可能證得自性菩提,生發般若智慧。毋庸諱言,當代書法學習急功近利的現象很突出,不肯下“漸修”苦功,卻幻想一朝悟入;不愿修習自身的品格,卻思借助外力的抬舉;不能虛心向傳統學習,卻一味模仿時下流行之風。當然,原因不外乎內外兩重,一是心有羈絆,不得解脫;二是六塵紛攘,難以沖和。所謂“心著欲境而不能離。是下劣人無識凡愚,非圣所行,不應道理;非解脫因,非離欲因,非神通因,非成佛因,非涅般因。” 書法學習的動機與心態的調整當以這段禪語相參證。

其次,學書者參禪,有利于書法境界的提升。西漢揚雄說:“書,心畫也。”書法作品作為心跡的自然流露,絕不是任何人都能將思想情感準確地形諸楮墨的,它除了具備熟練的技法修養之外,還必須具有正確的創作理念和良好的創作狀態。我們知道,書法創作是一種受時間限制的藝術創作,一幅書法作品的完成一般不允許經歷太長時間,它往往要求創作者在某種特定情境下保持較穩定統一的情緒,然后作書,作品才能保證格調一致,情感充盈。而且書法創作有不可重復與修改的特點,這就對時間要求、情境要求更高。所以學書者當知參禪之法,以求專注與平和。古人論書常以“不激不厲”“沖淡平和”為理想境界,而創作狀態的沖和淡泊,心無滯礙是提升書法境界的前提和保證。前人有直接以禪入書者,那更是提升書法境界的方便法門。這一點我們看八大山人、弘一法師等人的書法作品可以得到有益啟示,只是非一般人所能為。

還有,參禪在于破除我執,證得自性;書法亦須擺脫束縛,寫出自家面貌與性情。前面談到,書法學習與創作要能專注一境,“妄心不起”,但另一方面又不能為書法而書法,執著于書法本身,而忘了作為藝術的書法只是達到自身修為、寄托性情思想的工具。對于法帖經典的學習與認識,董其昌有一段話說得很好:“大慧禪師論參禪云:‘譬如有人具萬萬資,吾籍沒盡,更與索債。此語殊類書家關捩子。米元章云:‘如撐急水灘船,用盡氣力,不離故處。蓋書家妙在能合,神在能離,所欲離者,非歐、虞、褚、薛諸名家伎倆,直欲脫去右軍老子習氣,所以難耳。哪吒拆骨還父,拆肉還母,若別無骨肉,說甚虛空粉碎始露全身。晉唐以后,惟楊凝氏解此竅耳,趙吳興未夢見在。余此語悟之《楞嚴》八還義。明還日月,暗還虛空。不汝還者,非汝而誰?然余解此意,筆不與意隨也。” 董氏反復強調“離”“還”,意謂學習傳統最終是為了從傳統中蛻出,不為前人所滯礙,而應自出己意,對佛教義理學習參悟的目的是為指導自己的思想和行為,書同此理。這于書法事業的發展也是不無裨益的。倘耽于書法技法的追尋,迷于書法境界的探索;每有得意之作則炫耀于人,喜形于色;創作不出滿意的作品便捶胸頓足,怨天尤人,這在佛學中均可稱為“我執”“起念”。

參禪當奉“無相為體,無念為宗,無住為本”為修行法門。“無相者,于相而離相。無念者,于念而不念。無住者,為人本性,念念不往……一念即住,念念即住,名系縛;于一切上,念念不住,即無縛也。此是以無住為本。” “住”即執著,心有滯礙。“無住”即指人的自性本來是前念、今念、后念念念不住的,前后相續不停滯。如果一旦執著于某一事物或狀態中,自己的心性就被束縛了。書法作為傳達性情的藝術,追求的是人性的釋放、情感的排遣。如果創作過程中情感雖獲得了暫時的寄托,創作的結果卻又成為心理上的包袱,仍是“我執”。書法藝術創作追求自然流走,心隨筆轉,無所滯礙,借筆墨線條之形,達難以言表之意。這一時間過程,一去不留,如雁過長空,無所系縛,自然而然。同樣,創作完成之后,不可過于看重結果。只要我們冷靜地分析創作成敗的原因,就不會為結果而過分或喜或悲。倘如此,謂之“不于境上生心”,不起念。佛教認為“念”是心的作用,心所對者即“境”(外境諸事物),一般人在境上起念。如果境好,即起貪念;境壞,即起嗔念。因境起念,隨境變遷,為境役使,而不得自在。書法創作容易受外境影響,情緒的臨場狀態往往直接影響創作結果的發生,而這一次創作結果又是下一次創作狀態的直接影響者。當然,創作中“心念不起”并非心如止水,而是如何盡量減少外境種種事物(也包括上一次的創作結果)對我們創作狀態的影響,享受藝術創作中的愉悅,悟出更多的人生哲理,讓我們自己的性情得到更好的發揮,品格得到更高的提升。宗教和藝術攜手,禪理與書法相通,人性升華,境界超拔,目標一致,殊途而同歸。

注釋:

①見釋辯光《論書法》。

②見康有為《廣藝舟雙楫》。

③見姚孟起《字學臆參》。

④陸桴亭《思辯錄輯要》卷三,轉引自錢鍾書《談藝錄》二八《妙悟與參禪》。

⑤略稱《壇經》,佛教禪宗經典,記載六祖慧能的事跡和語錄。

⑥見《宣和書譜》,湖南美術出版社,1999年第1版,第347頁。

⑦見孫過庭《書譜》。

⑧《方廣大莊嚴經》卷十一《轉法輪品》,唐天竺三藏地婆訶羅譯。

⑨見揚雄《揚子法言·問神》,據《諸子集成》本。

⑩見董其昌《畫禪室隨筆·評書法》。

11 見《壇經》。