全球化視野下的文化育人理念及創新辦學模式

思涵 東方緒

編者按:移動互聯網的誕生,改變了高校過去的教育模式,傳統的教育模式不再適應新時代的發展。新技術與新媒體的不斷出現,必將推動我國教育的變革,重塑傳媒教育模式已被提上議事日程。互聯網與教育深度融合,是互聯網時代教育的必然產物。開發人文教育與科學教育結合、傳統教育和現代教育并進的辦學模式,極大地推動了我國高校教育發展的進程。北京師范大學藝術與傳媒學院將傳統教育和現代傳媒教育融合,是中國高校第一個全藝術學科匯聚、藝術與傳媒結合的學術與創作并進的獨特學院,巧妙地把藝術與傳媒相融合,不斷促進學院產業多樣化、合作國際化,形成中國藝術傳媒教育獨樹一幟的風格。本期訪談欄目有幸采訪到了北京師范大學藝術與傳媒學院院長周星教授,讓我們在感受藝術與傳媒融合后迸發的魅力的同時,一起體悟周院長睿智創新的育人思維及在國際視野下的辦學模式。

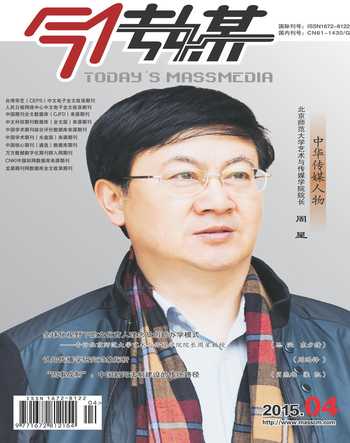

周星:男,北京師范大學藝術與傳媒學院院長,教授,博士生導師。是國務院學位委員會藝術學科評議組5~6屆成員、教育部首批審核評估專家、全國藝術碩士專業學位教育指導委員會委員、國家電影審查委員,擔任教育部高校戲劇與影視學教學指導委員會主任、中國成人教育協會藝術專業委員會理事長、中國電視藝術家協會高校電視藝術委員會副主任、中國電影家協會電影教育與產業委員會副主任。其他社會職務有:中國電影家協會理論評論委員會副會長、中國高校影視學會副會長,中國藝術學理論學會副會長、中國高教美育研究會常務副會長。還任多項國家藝術學科、基地、科研課題、教材評審專家委員、電影金雞獎評委、電影華表獎評委等。曾獲北京市優秀教師獎、全國寶鋼優秀教師特等獎入選獎等。

本刊記者(以下簡稱:“記者”):周院長,您好!感謝您接受我刊采訪。大數據時期的傳媒轉型備受矚目,這對當前我國高校教育模式影響較大。在大數據時代,貴院的教學模式和育人理念較之前有什么變化?

周院長:感謝貴刊的采訪!從總的方面來說,網絡移動媒體、云計算、大數據等相當深刻地改變了當今的傳媒教育模式,逐漸發現或者說是在近兩年迅疾地發現,這些變化對我國高校教學模式影響很大。變化體現在三個方面:一是關于傳媒的基本原理發生了變化;二是教學模式的變化。學生接受媒介和其傳播的方式變化非常大,其中體現在資料的攝取標準和攝取途徑都和大數據密切相關;三是教師的教育模式遭受到新媒體的挑戰。反應在我院的教學模式上,首先是教學體系的變化,包括傳播者、教育者以及社會的評價,促使我院的教學體系也開始發生變化。變化從大的觀念來說,實體教學課程把量化數據的衡量方面的課程列入教學計劃,這主要是為了適應時代的變化。現在學生上課的方式和以前大不一樣,在課堂上就拿著移動端、APP,以實現資料獲取、資料判斷,包括數據的點擊、回答等,所以目前的課程模式較過去有明顯的變化。在研究和教學體系上,我院設立了一些研究中心,如數字影像研究中心、中國藝術教育研究中心,以及大數據調研媒介研究室,這給我校適應這個時代注入新的活力。目前媒介調研室是中宣部的調研點,這促使整個教學體系介入新的時代課程;其次,我院2014年初設立了北京市重大項目“首都網絡信息引導機制研究”課題,帶領學生做這樣的研究課題,在整個研究方向、課程的設置都有很大的變化。以上這些,包括傳媒人對務實、對適應大數據的研究方法以及對研究生、本科生的要求,都做出了相應的調整;最后,跟這個研究直接相關的人選擇課題的時候,包括設置要求的對象等都隨之調整。對于大數據,有人也有各種疑問,所以我們還要保持傳統教學體系中比較有經驗和成熟的東西,穩步地去適應這個時代,過快、過急、急功近利都是不應當的,但是落后、不務實、不適應大數據年代,傳媒的教育就會落伍。我覺得這是每個學校與傳統保持的界限程度,已有經驗不能丟棄,但是新的時代變化必須要有,這個變化在教學、科研過程中都能呈現出來。

記者:貴學院注重與國內外藝術教育界的交流與合作,特別是與國內眾多重點綜合大學及藝術院校建立了良好合作關系。這些交流合作對貴院發展有何促進?

周院長:網絡時代,特別是移動媒體時代,教學方式發生了根本變化,封閉式的教學體系、教學的自主性受到沖擊之外,最主要的是整個中國教育的發展已經被逼到了關口上。我院將全學科的藝術和傳媒合在一起,從藝術理論、音樂學、舞蹈學、美術學、設計學、動畫藝術、電影、電視、書法、數字媒體都進行了很好的融合,這種綜合性是國內高校二級學院里所沒有的。還設置了傳媒研究這個學科體系,在國內高校也是少有的,這就決定了我校自身學科體系本身的互融和相互借鑒,而且很受益,這正好迎合了時代的發展。同時本身的學科交融為開展國內外合作交流開辟了更多的渠道,可以比較開放的和國外進行交流。近兩三年,我們突然發現,過去我們是主觀地求著和國外的院校合作,現在國外許多名校積極主動要與我院進行交流、授課,有的還開展了校級聯合等進一步合作。目前,我院和十幾所院校簽訂了合作協議,出訪也非常有成效,還和重要院校共同做人才培養,進一步促進了我院學科體系建設。開放后的聯合合作,不再是過去單面性的藝術,國外高校給我們的沖擊很大,這種沖擊主要在學理和學術方面,包括大數據這種文化意念、觀念上的變化。這種交流的成果,越走到高端,越要有專業性。在國際合作方面,基本都是和重要的綜合性大學共同開展某方面的藝術研究。當然和國內院校的合作也很多,每年都會和一些重要院校開展校際的大問題研究,比如大學生電影節,2014年電影節由我院和上海大學聯合舉辦的第五代電影30年研討,是“雙城記”的跨地域研討會,就是典型研究范例。在影視音樂方面,我院成立了一個全國唯一的影視音樂研究中心,受到全國各地的影視和音樂專家的高度認可,截止2015年在北師大已經做了第三屆。再如2014年我院承辦的香港電影100年學術研討,也是我院擴大域外合作的典型案例。合作是務實的,而不僅僅是簽訂協約,合作的最終落腳點在專業和學科體系及學術事業上。和國際院校的合作,我們是站在學科前沿和國際發展的前鋒,視野始終保持高端行列,立足前沿,這樣我們的教學體系就會變得非常寬闊,這對我院的教學體系和藝術學科建設非常有好處。我院實施開放視野培養人才,取得了很好的實效。我院的畢業生胡偉進軍2015年奧斯卡提名獎,這是唯一的華人進軍奧斯卡短片真人獎五項提名人。

記者:近幾年,隨著經濟全球化步伐的加快,我國對外交流日益頻繁,進一步推動了我國影視文化對外傳播的發展。依您看,目前我國的影視文化產品出口情況如何?影視文化產品出口對我國影視文化發展方向有影響嗎?

周院長:與影視傳媒自身相對應的出口,當然要承認不足,雖近十年中國影視業本土市場在好萊塢受到不斷擠壓,但近年來呈連續增長的態勢,而且國產電影份額不斷增長,基本都保持在30%左右的增長份額。現在本土的中國電影市場迅猛發展,產值從100億到170億再增長到230億,到2014年將近300億的市場,大部分年份國產電影占比超過50%之多,在好萊塢大片占領市場大比重的情況下,我們總量還能占這么多,還是值得欣喜的。好萊塢已經看到中國電影是世界第二大市場,而且在近幾年內發展非常迅速。預計2017年是很關鍵的一年,2014年我國差不多接近50億美元票房,在2018年前后中國將并駕齊驅于北美市場達到約100億美元,全世界人都看到了中國強硬的國內市場總量發展。反觀這幾年,我國影視產品的出口沒有什么起色,有的還會往回縮,一方面我國的影視產品沒有走出去,這折射出了我國影視行業的弱點,我國影視產品本身在國際化或者好萊塢的牽制下,向外拓展的觀念受到限制。我國的影視作品迎合受眾意圖越來越明顯,可以說是獲得了成效,但是的確存在降低文化產品的藝術質量,簡單迎合文化潮流的趨向,影視作品在國外得獎越來越少,發展越來越受局限,這就說明我們至少到了一個節點,國內市場不斷往上走,影視產品在滿足國內過分娛樂上且不說合不合理,但是在國際上受挫明顯。我們主張要國際但未必要迎合國際,首先要滿足國內,這是我的基本觀點。我國的影視作品有很多不完滿和缺陷,這是問題的本源,被出口這塊的影響力顯然不高,這方面的國際輸出一定有缺憾:一是藝術的質量問題;二是疏離國際文化的先鋒潮流不斷去屈就市場受眾;三是市場受眾不斷推高要求,與之相應的卻不匹配;第四,我們的文化引導政策是需要做些調整的,不能一味的將娛樂作為推高票房的唯一標準,應該開發多樣化的藝術。有些沒有市場的作品確實是具有某些精神內涵。好作品要讓年輕人感興趣,讓他們在看多了娛樂產品的慵碌狀態中看到自己的不滿足。我們面對好萊塢的強勢,特別是2015年世界的高技術電影群集進入我國市場,會很快在目前觀眾的趣味中拉動很大的票房。因此國內的陣地首先要把守,不盲目地效仿國外。但是高端的影像,尤其是中國的市場已經到了一個階段就要提高。我們要反思,世界電影為什么選不上我們的作品。我們的影視在技術上、內涵上和好萊塢相比還是有差距,我們該到一個高級別上和他評比,就自然能在國內占據市場,在國外又能更大地推廣中華的文化傳統。

記者:受移動互聯網影響,網絡對影視文化的傳播范圍、傳播速度及受眾面影響甚大,這在一定程度上形成了所謂的“網絡文化”,您是如何看待網絡文化的?網絡文化與傳統文化相互之間會產生什么樣的影響?

周院長:我想這個問題是現代人過去沒有遇到的難題,所有人都不可改變網絡文化和網絡內容產品以及網絡媒介系統,包括移動互聯的市場越來越廣闊。比如全世界的紙媒正在慢慢衰弱,雖然不能簡單地說紙媒慢慢轉移到移動互聯上了,但是現在人們的閱讀渠道以移動互聯為主,和移動相關的內容產品也越來越多。我國影視行業,也迅疾地被移動互聯接受,因為只有移動互聯才有可能進行大數據的瞬間整理,才能更精準的生產。移動互聯的這些優勢,對文化標準的確立具有一定影響。最重要的就是,新的一代人從小就在移動互聯、網絡上生存,這一代人就完全依賴移動互聯。一些人雖覺得不應該丟棄紙質讀本,但又必須認可移動互聯網時代已經到來。在這個前提下,網絡和移動互聯帶來的時代變化是一個根本性的革命階段,體現在人的交往、購物、企業運營等方面。移動互聯從大的方面來說,一個根本的變革包括內容產品的變革,但是在很大程度上是交流、傳輸等的變化,內容不管是新聞還是人們獲取的影像、獲取的資料等人類的精神思想產品。比方說一開始提到的大數據,它有這種即時條件,瞬間就可以知道你在干什么,你喜歡什么等,以精準的對于物象的投入來和你交流,但這樣人們的隱私也會被泄露出去,這對人的傷害是很大的。這時候,互聯網的優點也變成了缺點,也就造就了人們的浮躁心態,從而削弱了人們的智力。要讓人有更多的思想,我們在教育上就要倡導并相信人是有智慧來應對移動互聯網時代的,如防范網絡黑客、辨別網絡謠言都是需要智慧的。知識永遠重要,但是這個時代的知識已經不是死板的了,學校教育不再是獲取知識的唯一手段了。移動互聯時代,誰掌握了互聯網誰就更快的掌握權威,掌握新的知識。這樣的狀態下,對學生的教育在教學體制和方式就要有所改變,網絡教育很好,但是我總體想說,首先你要適應這個年代,因為你根本改變不了,其次適應這個年代的同時,要堅信知識的重要,堅信我國傳統文化具有的持久魅力。大數據只是泛眾的普遍性東西,人類是不能沒有智慧的引領,否則我們都會臣服于機器人,這樣辯證的認識越來越重要。新時代的人必須有思想有智慧地去判斷移動互聯網時代的一切。所以學校教育,如藝術教育、傳媒教育就要意識到,要培養出適應這個時代而不是隨波逐流的人才至關重要。

記者:融媒體時代、互聯網邏輯下,依您對影視文化傳播的研究,請談談影視文化如何利用移動互聯網進行有效傳播?

周院長:影視和互聯網天然是相融合的,對于影視的前端拍攝來說,它和互聯網出現后走向相關,互聯網的核心帶來的高技術傳播與DV攝制技術的出現,使得自己拍攝的作品可直接在互聯網上去傳播,所以就出現了微電影。回到整體上來說,互聯網改變了影視作品以前只能依賴于單一的電視臺和影院來傳播的模式,因此在互聯網時代,影視作品必然要受權威部門的控制、審查,也許還有指標的下撥。但是隨著互聯網進一步發展和被普及應用,越來越發現這種變化是不可估量的,比如在大眾場合,電影這種娛樂性、小眾化的東西,沒有移動互聯網,也就難以擴大。但是影視這方面,除了大作品里大眾的娛樂作品,票房很高,是從策劃開始就迎合粉絲,必須通過調研包括數據調研才能獲得大眾的認可,所以明顯要和互聯網結合。比如,年輕人一些個性的炒作,在大市場上不可能行,但是在網絡上,也有很大的受眾。其受眾量、點擊量、互動量及評價的影響都依靠網絡。怎么有效地利用網絡來傳播,以擴大自己的交流領域,培植自己的受眾群,包括粉絲群等自己的小眾群體,擴大影響力?大眾產品筷子兄弟就是很典型的例子,從網絡走向影視,從影視回到網絡,當然這也會產生諸多現象,都是正常的,不管作品像《爸爸去哪兒》《奔跑吧兄弟》等節目如何評價,確實不可分離。總之網絡和影視之間的關系是不能被截然分開的,它們其實已經密合在一起了,所以它天然就應該用網絡來傳播。聰明的影視人從網絡來窺測自己的走向,讓影視和商業這些東西通過網絡在大市場結合,要適時地做宣傳的時候,看他的呼應度,有的在大市場不受歡迎,但是通過網絡就能獲得社會和經濟的收益。總之,在網絡上也是要保持自己電影的品質,還要保持電影內在的東西,其他的影視產品也是一樣。另一方面在網絡中也不能隨波逐流,你了解網絡的時候,就要去研究網絡的受眾有它的大眾性,同時有它的圈子性,但是相信好的內容產品,怎么適應網絡的宣傳,我想這個肯定是這個時代所有人都在做的研究,網絡對于傳播,對于影視的器質上的變化都是我們應該關注的。