淺談歷史文化名城如何進行“二次轉型”

——以長沙為例

摘要:在中國旅游正從傳統觀光游向休閑度假游轉變的背景下,作為旅游重要目的地的歷史文化名城,如何進行“二次轉型”,提升其價值,成為亟待解決的問題。本文結合兩型社會的建設要求,把作為中國首批歷史文化名城之一的長沙作為研究對象,首先基于旅游地生命周期的視角對歷史文化名城保護和開發的重要性進行闡述,進而對長沙進行“二次轉型”提出建議措施,并希望對其他歷史文化名城的發展起到借鑒意義。

關鍵詞:歷史文化名城? 二次轉型? 長沙

1 概述

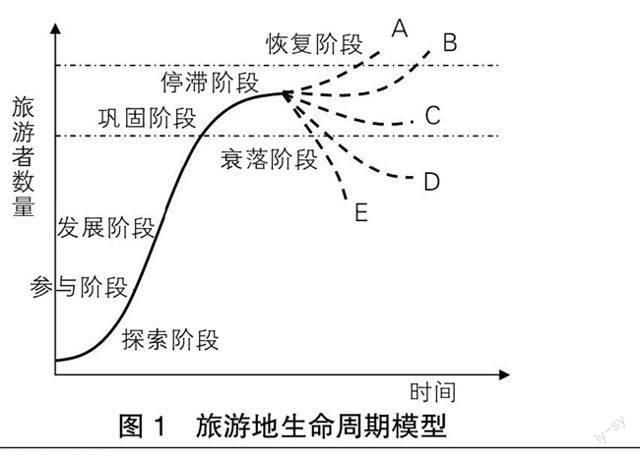

Butler[1](1980)第一次系統地把市場中的產品生命周期概念引入到旅游休假地管理的研究中,并提出S型旅游地生命周期演化模型,認為旅游地具有生命周期,并且將生命周期分為探索階段、參與階段、發展階段、鞏固階段、停滯階段以及恢復階段或者衰落階段,如圖1所示。他認為,任何一個地方的旅游發展不可能永遠一層不變,而是會隨著時間的變化而變化。到了80年代以后,Butler的六階段周期成為生命周期階段劃分研究的基礎,有的學者提出了一些新的階段,有的學者則對不同類型旅游地的生命周期階段進行研究分析。

20世紀80年代,城市旅游得到了普遍的認可和快速的發展。基于旅游發展對城市發展的重要性,出現了很多不同類型的旅游城市,其中,歷史文化名城就是這一類型。對于歷史文化名城的概念,在1982年11月頒布實施的《中華人民共和國文物保護法》中,明確規定,所謂歷史文化名城是指“保存文物特別豐富,具有重大歷史價值和革命意義的城市,具有特殊價值的城市文化景觀的城市”。 評定歷史文化名城的原則主要包括:

第一,目前是否保存豐富完好的文物古跡,以及是夠具有重大的歷史、科學、藝術價值;

第二,作為歷史文化名城的現狀格局和風貌應保留著歷史特色;

第三,文物古跡主要分布在城市市區或郊區,保護和合理使用這些歷史文化遺產對該城市的性質、布局、建設方針有重要影響。

長沙,作為經國務院批準的首批國家歷史文化名城之一,它擁有三千多年有文字可考的悠久歷史,這成為其的一大旅游品牌,吸引著大量的游客前來旅游。但是隨著時間的推移、經濟的發展和游客需求的變化,加之旅游地生命周期的演變,作為歷史文化名城的長沙應如何進行“二次轉型”,迎合游客的需求、獲取更好的旅游收益,并且使其旅游向著可持續的良好勢態發展,這是本文論述的重點。

2 影響歷史文化名城旅游生命周期變化的因素

2.1 歷史文化名城本身所具有的自然壽命

歷史文化名城本身所具有的自然壽命。歷史文化名城不僅僅是出于包裝名城形態、保護傳統風貌、發展旅游的需要,而更重要的是它所包含著重要的歷史文化價值。被評為歷史文化名城的城市一般都有幾百上千年的可歌可泣的歷史,經歷著時間的沖刷、突發事件和重大事件的破壞、以及年久失修等一系列的問題,這些必然是決定歷史文化名城自身壽命的重要因素。

2.2 開放旅游后,旅游對歷史文化名城的各種影響

隨著為開發歷史文化名城的旅游價值而進行的旅游規劃、歷史文化名城根據規劃進行的建設和游客數量的逐漸增多,旅游對歷史文化名城的影響成了一把“雙刃劍”。

一方面可以促使歷史文化名城的旅游價值轉化為經濟價值,促進了其經濟的發展,帶來了溝通與了解,加快科技和文明的進步等一系列積極影響;另一方面旅游又加速了歷史文化名城的衰落,給環境、生態帶來了不小的負面影響。

2.3 游客的旅游動機和旅游需求的轉變

游客的旅游動機和旅游需求不是一成不變的,它是會隨著時間的變化而變化的。從一開始的組團游,發展到現在富有個性化的自助游;從一開始的大眾觀光旅游,發展到現在的休閑度假游;從一開始旅游地點的“走馬觀花”,發展到現在需要具有體驗式的深度游……這些都表明著游客對于歷史文化名城的要求越來越高。

2.4 同類旅游地的競爭

我國是一個歷史悠久的文明古國,許多歷史文化名城是我國古代政治、經濟、文化的中心,或者是近代革命運動和發生重大歷史事件的重要城市。在這些歷史文化名城的地面和地下,保存了大量歷史文物與革命文物,體現了中華民族的悠久歷史、光榮的革命傳統與光輝燦爛的文化。就目前而言,國務院已審批的歷史文化名城的城市共有119個。在如此繁多的同類的競爭者中,旅游者如果不是對這座歷史文化名城沒有超值的旅游體驗或者是特殊的感情,他也許就會選擇到其他歷史文化名城去旅游。

2.5 不同時期的旅游發展要求

我國旅游業發展較晚,而且是作為國民經濟新的增長點來發展的,只看重旅游帶來的經濟效益,而忽略了旅游的生態效益、環境效益、文化效益和社會效益。當旅游業日益成為中國經濟新的增長點,成為中國第三產業的主要支柱之一后,尤其是從20世紀90年代中期,特別是進入新世紀以來,中國就提出要堅持以人為本、全面協調可持續發展的科學發展觀,于是提出了旅游可持續發展的要求,“低碳城市”、“綠色城市”、城市可持續發展等隨之盛行。隨著旅游可持續發展越來越受到人們的重視,歷史文化名城也必須跟隨時代的步伐,進行旅游可持續發展的轉變。

3 歷史文化名城“二次轉型”的建議和措施

隨著經濟的不斷發展,人們的生活質量逐步提升。在這種情況下,對于歷史文化名城來說,為了吸引大量游客前來觀光旅游,進而在一定程度上發展我國旅游事業。歷史文化名城的傳統旅游方式是觀光,產業收益主要靠購物和餐飲,對游客而言是一種非體驗性的快餐式旅游。但是隨著歷史文化名城生命周期的變遷,簡單的觀光游已經遠遠不能滿足游客的需求,應積極轉變歷史文化名城的旅游形象定位,為旅游發展注入新鮮動力:應以悠久的歷史文化為依托,以休閑度假為發展契機,結合城市自身的旅游資源特點,打造歷史文化名城的休閑度假旅游體系,全面提升歷史文化名城的旅游吸引力和增強旅游競爭力。以長沙這座典型的歷史文化名城為例,提出以下的“二次轉型”的建議:

3.1 確定清晰的城市定位,突出城市個性化

以保護歷史文化為基礎,將長沙市的旅游形象定位為極具人文底蘊的歷史文化名城、最具休閑特色的現代娛樂之都,打造成為以“山水洲城”四位一體的休閑旅游體系。長沙不僅擁有三千年的歷史文化積淀,具有濃郁的地域的文化特色,還擁有岳麓山、湘江風景名勝觀光帶和橘子洲風景區等個性化的自然旅游資源。“山水洲城融于一體”是歷史文化名城長沙主要的空間特色,也是長沙古城“城脈”的精髓所在。

3.2 強化政府主導,營造相應的環境、加大資金投入并提供基礎設施保障

在政府相關部門的主導下,圍繞長沙進行歷史文化名城“二次轉型”的目標,出臺專項規劃或建議(政策),投入資金,對長沙市這座歷史文化名城進行科學規劃,并且修建與完善相應的旅游基礎設施。

3.3 打造以游客體驗為主的旅游體系,建設漫游交通

在面臨休閑度假型旅游轉變的過程中,歷史文化名城應抓住我國大力發展休閑旅游的機會,借鑒他國發展漫游交通的成功經驗,充分利用其現有的資源優勢,鼓勵步行、自行車、馬車、游船等一系列綠色交通的充分發展,打造出漫游體驗的新型旅游方式;并且讓游客在游覽過程中積極參與和親身體驗,以此全面提升歷史文化名城的旅游吸引力和競爭力。

參考文獻:

[1]R W Butler.The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution:Implications for Management of Resources[J].Canadian Geographer.1980,24(1):5-12.

[2]胡海霞.歷史文化名城旅游產業轉型路徑研究——以紹興古城為例[J].城市發展研究,2011,6(18):84-88.

[3]Li Min-jie,The Comparative Study of Domestic and Overseas Public Bicycle Transit-Take Copenhagen and Hangzhou for Example,Manager Journal,vol.8,pp.49-50,2010.