商周玉兵器演變淺析

方其

春秋之時(shí),楚王得到歐冶子、干將精鑄的三把寶劍,一曰龍淵,二曰泰阿,三曰工布,均鋒利無(wú)比。楚王引劍麾兵,打敗了晉鄭王,于是大悅,曰:“此劍威耶?寡人力耶?”風(fēng)胡子對(duì)曰:“劍之威也,因大王之神。”楚王曰:“夫劍,鐵耳,固能有精神若此乎?”風(fēng)胡子對(duì)曰:“時(shí)各有使然。軒轅、神農(nóng)、赫胥之時(shí),以石為兵,斷樹(shù)木為宮室,死而龍臧,夫神圣主使然。至黃帝之時(shí),以玉為兵,以伐樹(shù)木為宮室、鑿地。夫玉,亦神物也,又遇圣主使然,死而龍臧。禹穴之時(shí),以銅為兵,以鑿伊闕,通龍門(mén),決江導(dǎo)河,東注于東海,天下通平,治為宮室,豈非圣主之力哉?當(dāng)此之時(shí),作鐵兵,威服三軍,天下聞之,莫敢不服,此亦鐵兵之神,大王有圣德。”

這個(gè)故事出自《越絕書(shū)·外傳記寶劍》,篇中所謂“石兵”、“玉兵”、“銅兵”、“鐵兵”的記載,大體上反映了今天考古學(xué)上的舊石器、新石器、銅器和鐵器時(shí)代。可以理解,工具的進(jìn)步帶動(dòng)了社會(huì)的發(fā)展。與此同時(shí),從軒轅時(shí)代到商周,“國(guó)之大事,在祀與戎”,往來(lái)征戰(zhàn)也是當(dāng)時(shí)普遍的社會(huì)真實(shí)形態(tài),兵器的重要性不言而喻。由于近現(xiàn)代考古發(fā)掘了大量的斧、鏟、刀、鑿等“玉兵”,于是有考古學(xué)者依據(jù)《越絕書(shū)》中風(fēng)胡子所謂“以玉為兵”的說(shuō)法,認(rèn)為在石器時(shí)代和青銅器時(shí)代之間應(yīng)該還有一個(gè)“玉兵時(shí)代”。

其實(shí)仔細(xì)分析風(fēng)胡子的話也可以看出,他所謂的“石兵、玉兵、銅兵、鐵兵”,實(shí)意指的是工具。《說(shuō)文》:“兵,械也”,就是器具,它首先是作為人類改造自然的勞動(dòng)工具,當(dāng)然亦可以是進(jìn)行征戰(zhàn)的“兵器”。也許有玉兵器曾經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上被實(shí)際使用過(guò),不過(guò)我們相信,用不了多久情況就會(huì)改變,因?yàn)椤坝癖边@種稀罕的天地精物既非常不易覓得,又非常不易制作,一旦打打殺殺如此消費(fèi)也太過(guò)奢侈了。由于玉兵既有玉之縝密、溫潤(rùn)、精光內(nèi)蘊(yùn)的優(yōu)良品質(zhì),又有殺伐、威嚴(yán)、通天祀神的力量象征,于是“玉兵”繼續(xù)制作,只不過(guò)搖身一變,從玉兵器轉(zhuǎn)升為玉禮器,以彰顯統(tǒng)治者之權(quán)威與圣德,自新石器時(shí)代發(fā)展到商周,風(fēng)光無(wú)限。

獸面紋玉斧(圖1),河南安陽(yáng)殷墟婦好墓出土,長(zhǎng)18.7厘米,扁平似梯形,橫截面中間較厚,上部窄薄如柄,柄下沿正中鉆一穿孔。器中部飾獸面紋,兩只卷云紋大耳,細(xì)密的短陰線組成長(zhǎng)眉,“臣”字形大眼,卷云紋鼻翼凸起,鼻翼兩側(cè)飾胡須。器下部減薄,上橫沿顯示闊嘴,嘴下左右兩邊各刻畫(huà)出巨型獠牙,玉斧最下端磨出弧形斧刃。此器紋飾主要以雙陰線及單陰線琢成,并增加了減地浮雕,陰陽(yáng)錯(cuò)落,剛?cè)嵯酀?jì),代表了商晚期玉器紋飾的工藝特征。玉斧上部收縮窄薄,使中部獸面紋相對(duì)寬大、豐厚,聳耳圓眼,闊嘴長(zhǎng)牙,愈發(fā)顯得威風(fēng)凜凜。

林《說(shuō)王》有“古代國(guó)家形成的歷史,一部分也許就隱藏在新石器時(shí)代玉斧的背后”。

甲骨文“兵”字形象為雙手持斧,眾“玉兵”多是從玉斧演化而來(lái)。自紅山文化、良渚文化,經(jīng)過(guò)仰韶文化、龍山文化時(shí)期,玉斧逐漸由橢圓窄厚型分化出扁平加穿孔型,往后再進(jìn)一步分化出扁薄、窄長(zhǎng)和“風(fēng)”字型,最終完成脫離實(shí)用工具的變化,成為統(tǒng)治者手中的“權(quán)杖”及“儀仗之器”。“玉質(zhì)儀仗用具借助玉石貫通天地的靈性,被賦予神威,尤具象征意義。配套組合的玉質(zhì)儀仗,在莊嚴(yán)的儀禮或圣穆的祭祀活動(dòng)中,盡顯王族和權(quán)貴的尊嚴(yán),也深刻寄托了獲取戰(zhàn)爭(zhēng)勝利和驅(qū)邪鎮(zhèn)魔的祈望”(李健民《殷商時(shí)期玉石儀仗用具所反映的中原與周邊地區(qū)文化交流》)。

玉兵器中最重要的是玉鉞,它標(biāo)志了王權(quán)的誕生,而鉞的禮儀化則是中國(guó)王朝文明形成與早期發(fā)展的一個(gè)縮影。

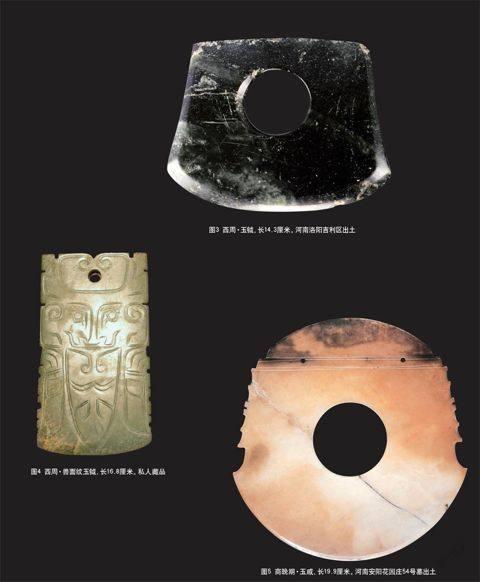

鉞作為兵器,形制似斧,《說(shuō)文》解釋:“大者稱鉞,小者稱斧。” 又說(shuō)“,大斧也”。鉞之形狀,較之斧更為寬大扁平。《詩(shī)·大雅·公劉》:“思輯用光,弓矢斯張;干戈戚揚(yáng),爰方啟行。”毛傳:“戚,斧也;揚(yáng),鉞也。”對(duì)于這種斧類器具,還有一種說(shuō)法是:小于斧,稱戚,大于斧,為鉞。古鉞字的寫(xiě)法,“象刃部下向之斧形,以主刑殺之斧鉞象征王者之權(quán)威”(圖2、圖3)(徐中舒:《甲骨文字典》)。

《尚書(shū)·牧誓》記武王伐紂,左杖黃鉞,右秉白旄以麾。《史記·周本紀(jì)》記載武王“以黃鉞斬紂頭,懸大白之旗。已而至紂之嬖妾二女……斬以玄鉞,懸其頭小白之旗”。武王用青銅仿制玉斧作鉞,這是象征軍事權(quán)力之鉞,并以玄黃二色配享天地神威。

獸面紋玉鉞(圖4),長(zhǎng)23厘米,扁平長(zhǎng)方形。器身靠近上端鉆一穿孔,最下端打磨成圓弧刃,其余三邊琢出突棱。器身上部為獸面紋,彎角聳立,卷云紋大耳,細(xì)密的短陰線組成長(zhǎng)眉,“臣”字形眼,長(zhǎng)直鼻,帶胡須。器下部?jī)蛇吀髯磷笥疑现丝趟淖Γ虚g作蟬紋。整體紋飾主要以西周典型的勾撤技法刻畫(huà),配以西周特色逗號(hào)式卷云紋,布局工整,左右對(duì)稱,體量碩大,線條剛勁有力,氣勢(shì)莊重威嚴(yán),且?guī)в猩檀衿骷y飾之遺風(fēng)。

玉戚(圖5),河南安陽(yáng)花園莊54號(hào)墓出土,長(zhǎng)19.9厘米,扁平近似橢圓形。器上部琢兩條雙陰擠陽(yáng)橫直線,屬商晚期玉器紋飾技法。橫直線上鉆兩個(gè)小穿孔,中部為一大圓孔。玉戚左右兩邊各磨出戚齒五枚,中間戚齒頂部琢出橫細(xì)陰線,以此為界,兩邊戚齒對(duì)稱分布。器下端磨出大型圓弧刃,精工細(xì)作,寬闊威武。

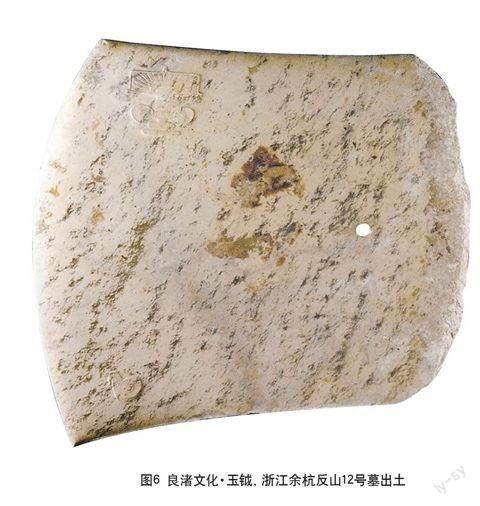

玉質(zhì)有孔鉞最早出現(xiàn)于良渚文化時(shí)期,寬大扁平,僅在高等級(jí)大墓中有出土,通常一墓一器。玉戚是對(duì)玉斧鉞的改造,二里頭文化時(shí)期還出現(xiàn)由玉璧改造成的玉戚,至殷墟時(shí)期數(shù)量最多、質(zhì)量最好。這時(shí)的玉斧、玉鉞、玉戚已經(jīng)不是實(shí)用的勞動(dòng)工具或兵器,它們的功能是捆綁在裝有冠和鐓的長(zhǎng)柄之上,作為“統(tǒng)攝三軍”的權(quán)力象征,或重要典禮活動(dòng)中的儀仗玉禮器。如圖6是一套良渚文化玉鉞杖,柄上端裝玉冠,下端裝玉鐓,玉鉞表面淺浮雕良渚文化著名的神人獸面紋及鳥(niǎo)紋。

“以鉞為代表的兵器確實(shí)是通過(guò)玉化的途徑完成了王權(quán)的符號(hào)化,以玉為代表的玉兵可能指示了一個(gè)時(shí)代的變換過(guò)程,可以看作是早期文明時(shí)代的一個(gè)重要標(biāo)志”(王仁湘《玉兵之——兼說(shuō)玉兵與“玉兵時(shí)代”》)。

武王克商之后,周公“制禮作樂(lè)”,其中主要用于宮廷重大祭祀、慶典、禮儀的“六舞”是周代“禮樂(lè)教化”的重要組成部分。“六舞”又稱“六代舞”,代表六個(gè)朝代,即黃帝《云門(mén)》、堯帝《大章》、舜帝《大韶》、夏禹《大夏》、商湯《大》和表現(xiàn)武王克商之豐功偉績(jī)的《大武》。前四舞屬于文舞,《大》、《大武》是武舞,所謂“以文德得天下的作文舞,以武功得天下的作武舞”。《禮記·祭統(tǒng)》:“朱干玉戚,以舞《大武》。”《五經(jīng)通義》:“王者之樂(lè),有先后者,各尚其德也。以文得之,先文樂(lè),持羽毛而舞;以武得之,先武舞,持朱干玉戚而舞,所以增威武也。戚,斧;干,也。玉取其德,干取其仁,明當(dāng)尚德行仁,以斷斬也。”可見(jiàn)周代的“禮樂(lè)教化”,同樣借助“玉兵器”來(lái)壯其神武仁德,威服天下。

“周因于殷禮”,禮樂(lè)制度屬上層建筑,需要依托禮器和禮儀建筑。系統(tǒng)禮制的產(chǎn)生,成套禮器的存在,都是權(quán)勢(shì)的象征,也是文明社會(huì)的重要標(biāo)識(shí)。如果說(shuō)玉圭代表了至高等級(jí)的政治權(quán)力和文德禮儀,那么,“持玉戚,舞《大武》”,則張揚(yáng)著殺伐威嚴(yán)的氣勢(shì)和尚德行仁的精神,并成為歷代封建帝王樂(lè)舞文化之淵源,發(fā)展到后來(lái)皇家旗幟和帝王袍服上亦配飾了斧鉞的紋樣,斧鉞也從軍事權(quán)力的象征演變?yōu)榛蕶?quán)的象征。

鳳紋玉刀(圖7),河南安陽(yáng)花園莊54號(hào)墓出土,長(zhǎng)25.2厘米,扁平長(zhǎng)條形。凹背曲刃,刀尖上翹,刀脊琢出八組扉棱,刀柄窄短。刀身琢有弧形陰線框,框內(nèi)飾六只鳳鳥(niǎo)紋。鳳紋圓形眼,鷹鉤喙,單陰線爪,雙陰線翅,琢磨精細(xì),優(yōu)美典雅。其紋飾采用雙陰線和直角轉(zhuǎn)折的表現(xiàn)手法,屬于商晚期玉雕的工藝特點(diǎn)。

龍紋玉刀(圖8),長(zhǎng)37.2厘米,扁平長(zhǎng)條形。此玉刀形體碩大,刀背稍凹,長(zhǎng)弧曲刃,刀尖上翹,刀脊雕刻出十一組齒狀扉棱,刀柄窄而短小,柄端部呈圓弧狀,刀身靠近刀柄處鉆一穿孔。刀身以勾撤手法琢刻出臉面朝向刀柄的龍紋,龍眼“臣”字形,眼角線延長(zhǎng)有勾,龍鼻上卷,龍嘴開(kāi)張,龍角后傾。龍首后面銜接以長(zhǎng)條形的龍身,并以陰刻線飾滿菱形紋。龍脊之上飾一排具有西周特色的逗號(hào)式卷云紋及“‖”形紋。此龍紋玉刀背厚刃薄,刀身龍紋和脊齒琢刻精致,升天巨龍乘云而起,一派威武、雄健、莊嚴(yán)、神圣。

人紋玉戈(圖9),山西曲沃晉侯墓地63號(hào)墓出土,長(zhǎng)36.2厘米,扁平長(zhǎng)條形。玉戈修長(zhǎng),頂部出尖,呈三角形。援部上窄下寬,兩邊薄刃,援與內(nèi)相接之處起尖棱。戈內(nèi)偏上處有一穿孔,左右兩邊琢六組扉棱。雕刻精美的人紋從內(nèi)部延伸至援下部,人紋“臣”字形眼,長(zhǎng)眉大耳,圓鼻細(xì)嘴,卷曲長(zhǎng)胡子,頭頂厚冠,身軀端坐,屈臂利指,獸腿鷹爪。人紋主要采用雙陰擠陽(yáng)勾撤手法琢刻紋飾,多處飾“兒”形紋和逗號(hào)式卷云紋,卷云紋端頭面積較小,長(zhǎng)弧形曲線婉轉(zhuǎn)飄逸,呈現(xiàn)出西周早期玉器紋飾的特征。

“夏商周時(shí)代無(wú)疑是中國(guó)古代玉兵的繁榮時(shí)期,夏代和商代玉兵尤以玉戈、玉刀形體較大。西周玉兵種類和數(shù)量雖然較多,但除部分直內(nèi)直援無(wú)胡戈被當(dāng)作禮儀中的瑞圭使用外,大部分玉兵都小型化”(劉云輝《東周—漢代玉兵述評(píng)》)。1974年在武漢黃陂盤(pán)龍城商代城址李家嘴3號(hào)墓出土的大玉戈,通長(zhǎng)甚至達(dá)到94厘米,成為中國(guó)古代的“玉戈之王”。

根據(jù)孫慶偉《周代用玉制度研究》對(duì)3832座周代典型墓葬的統(tǒng)計(jì),其中第一等級(jí)墓出土長(zhǎng)度在20厘米以上的大型玉圭或玉戈24件,第二等級(jí)墓出土8件,第三等級(jí)墓出土3件。這類玉圭或玉戈器體碩大,質(zhì)地優(yōu)良,制作精致,無(wú)疑就是象征墓主身份地位的瑞圭。“當(dāng)一件形狀為‘戈的瑞玉完成后,為區(qū)別于其日常用器以示珍重,故被賦予新名而稱為‘圭。”夏鼐也認(rèn)為,“玉圭……實(shí)際上是武器類的戈,僅柄部不明顯區(qū)分”。在周代墓葬中,大玉戈或大玉圭以墓主胸腹部最為常見(jiàn),基本上是一墓一件,而且主要作為第一等級(jí)墓男性貴族的身份標(biāo)志物,這也符合周代的命圭制度,所以大型的玉圭和玉戈是真正意義上的瑞玉。

周代最高等級(jí)的玉禮器稱為瑞玉,而瑞玉僅有兩類,這就是圭與璧。《周禮·春官·大宗伯》:“以玉作六瑞,以等邦國(guó):王執(zhí)鎮(zhèn)圭,公執(zhí)桓圭,侯執(zhí)信圭,伯執(zhí)躬圭,子執(zhí)谷璧,男執(zhí)蒲璧。”由此而知,這些數(shù)量有限的大型玉刀、玉戈由“玉兵”升堂入室而晉瑞圭,以標(biāo)識(shí)王侯貴族的身份地位,并與其生死相依成為最重要最尊貴的玉禮器。

西周玉戈(圖10),長(zhǎng)25.7厘米,扁平長(zhǎng)條形。援身略有弧度,援中起脊,前鋒出尖,邊刃銳利。援近欄處琢有五聯(lián)細(xì)陰線菱形紋,援邊刃下角各琢平行細(xì)陰線紋并出棱。內(nèi)琢平行細(xì)陰線五道,間有六條平行減地寬陰線,內(nèi)上部有一穿孔。玉戈體量較大,形制規(guī)整,精雕細(xì)刻,拋光甚好。

在眾多玉兵器中玉戈獨(dú)具魅力,一般玉戈的紋飾和工藝看似簡(jiǎn)單,其實(shí)不然,玄關(guān)之處就在援身,沒(méi)有一馬平川的生硬直線和平面,而是處處顯示出漂亮優(yōu)美的弧度。以當(dāng)時(shí)的條件去做,必然要用相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間切磋琢磨,而且全靠目測(cè)和手感把這些各不相同的弧面一點(diǎn)點(diǎn)地找出來(lái),琢磨成型。假如我們上手撫摸玉戈,定會(huì)感覺(jué)其拋光精細(xì),柔滑潤(rùn)澤,起伏舒緩,方知其美非比尋常。

比較典型的玉戈最早出土于夏代晚期二里頭文化三期墓葬中,商早期多見(jiàn),到殷墟、西周達(dá)到鼎盛。例如:四川廣漢三星堆1、2號(hào)祭祀坑出土玉戈39件;安陽(yáng)殷墟婦好墓出土玉矛、玉戚、玉鉞、玉刀等儀仗用玉共62件,其中玉戈47件;陜西長(zhǎng)安張家坡西周墓地出土玉戈68件。

夏、商、周玉戈的主流為“長(zhǎng)條形援、直內(nèi)、無(wú)胡”,多數(shù)通長(zhǎng)20~30厘米左右。有意思的是,最早的青銅戈也是出土于二里頭文化三期墓葬中,而且亦顯示“長(zhǎng)條形援、直內(nèi)、無(wú)胡”,其基本形制與主流玉戈趨同。只不過(guò)青銅戈主要用于實(shí)戰(zhàn),而玉戈“最初功能是兵器,很快就進(jìn)入玉禮器、玉儀仗器系統(tǒng),與兵器類中的玉牙璋、玉刀、玉鉞、玉戚、玉斧成為重要的組成部分……完成了由兵入禮的自身華麗嬗變,繼續(xù)在禮制活動(dòng)中扮演重要角色,在高等級(jí)貴族隨葬玉器中成為彰顯身份不可或缺的禮器,通常和玉璧在一起共出,甚至具有祭祀的功用,并且,分化出小型玉戈,成為組佩中構(gòu)件和裝飾用品”(吉琨璋《由兵入禮的華麗嬗變—先秦玉戈演變考察》)。

玉戈曾長(zhǎng)期與青銅戈相伴,“金玉共振”走過(guò)夏、商和西周。當(dāng)有胡青銅戈出現(xiàn),且于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期趨向全盛的時(shí)候,玉戈則迅速地沒(méi)落了,這大概跟東周王室衰微,“禮崩樂(lè)壞”,群雄逐鹿不無(wú)關(guān)系吧。

至于“玉兵”作為祭祀禮器,還可以參見(jiàn)三星堆遺址和金沙遺址出土情況。在這兩個(gè)遺址發(fā)掘的商周時(shí)期的戈、璋、鉞、刀、矛、劍等玉兵器(圖11),主要出土于祭祀活動(dòng)場(chǎng)所,其選料講究,加工精細(xì),制作精美,基本不見(jiàn)使用痕跡,且與其他祭祀物品一起埋藏,顯露出作為祭祀禮儀用器之特性(王方《古蜀國(guó)出土玉兵器及其意義》)。

(責(zé)編:禹默)