畫我心中詩

Paintings can covey authors ambitions and ideals, for it is a kind of spiritual expression. There was an well-known painter in Chinese history, Wang Wei (699-759 AD), whose poems held a painting within them and observing his paintings you can see that, within the painting there is poetry. However, it is not easy to achieve the goal in the reality and creation.

由于家庭的熏陶,繪畫是我自幼的興趣。《三國》、《水滸》中的人物繡像和歐洲小說的書籍插圖是最早的“教材”,在其他兒童忙于玩彈子和踢球的時候,只要手中有紙和筆,我一個人會埋頭涂上半天,兩三個小時就能用粉筆隨心所欲地把心想的故事從弄堂這頭畫到那頭。那時候,畫畫是最讓我高興和不知疲倦的事情。雖然常因弄臟了地方或誤了飯時而受到訓斥,但家庭對我的興趣卻極為支持,自初中起即送我到當時上海頗有名氣的“現代畫室”學習。老師是同濟大學建筑系的陳盛鐸教授,他的素描教學深入淺出,富有啟發性,每周三個晚上,風雨無阻。我的繪畫啟蒙就在那里開始。

高中畢業前,在父親、姐姐的安排下,開始到我家的世交劉海粟先生處學習。他家的書房中有中外古今的豐富藏書,特別是大量從歐洲帶回的畫冊和上百張大幅歐洲古典和印象畫派仿真印刷油畫,這些充滿生命力的作品,開啟了我對油畫藝術認知的天地。劉海粟先生學識淵博,雖不是手把手地教我基本練習,但連續多年每周一次的評閱習作和談論中外畫事,使我從興趣逐漸開始真正懂得繪畫的真諦,也漸漸掌握了具體繪畫的能力和培養了作為藝術家所需要的各種修養,以及經歷了尋求精神表達所需要邁越的艱難路程。劉海粟先生常說:“藝術是一門學問,是學問就要不斷探索”,“繪畫是愉快的,但也是件苦差事,不努力就會一事無成”,并告誡我要不斷提高各種文化修養。這到后來更是深有體會。

歷史有時在捉弄人,但有時又賦予機遇。1959年,我同時考取了浙江美術學院和上海戲劇學院,但由于國家招生體制的原因,最后留在上海戲劇學院舞美系完成學業。時值三年困難時期,美術學院分配很不景氣,而我卻獲得在中國藝術研究院繼續深造的機會,有幸從上海來到北京這一人文薈萃、文化氛圍很強的城市,結識了眾多在油畫事業上卓有成就的導師、朋友,開始了我的繪畫生涯。

“詩言志”,古人評述王維“詩中有畫,畫中有詩”,其實畫往往就是一首詩。它是寄于繪畫語言的精神表達,但在生活和創作中,真正能體味和實際做到卻并非容易。

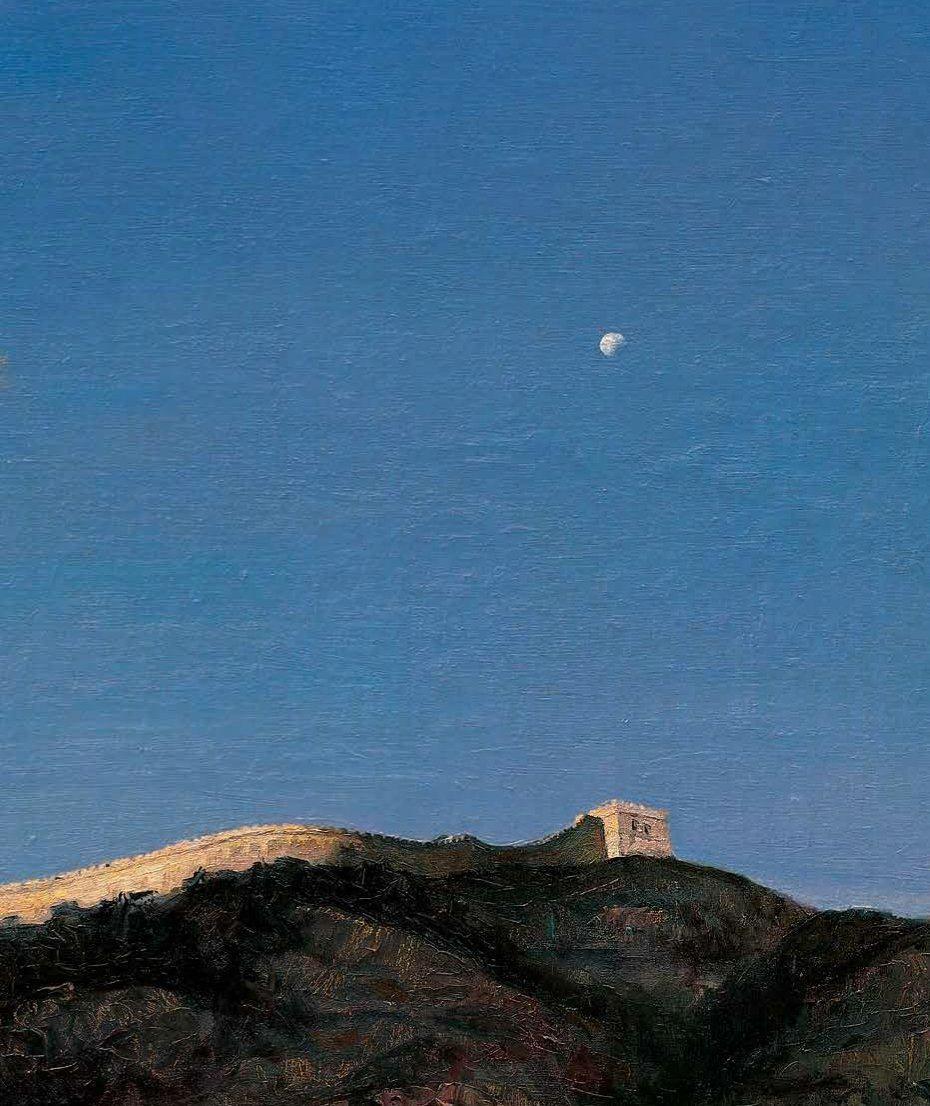

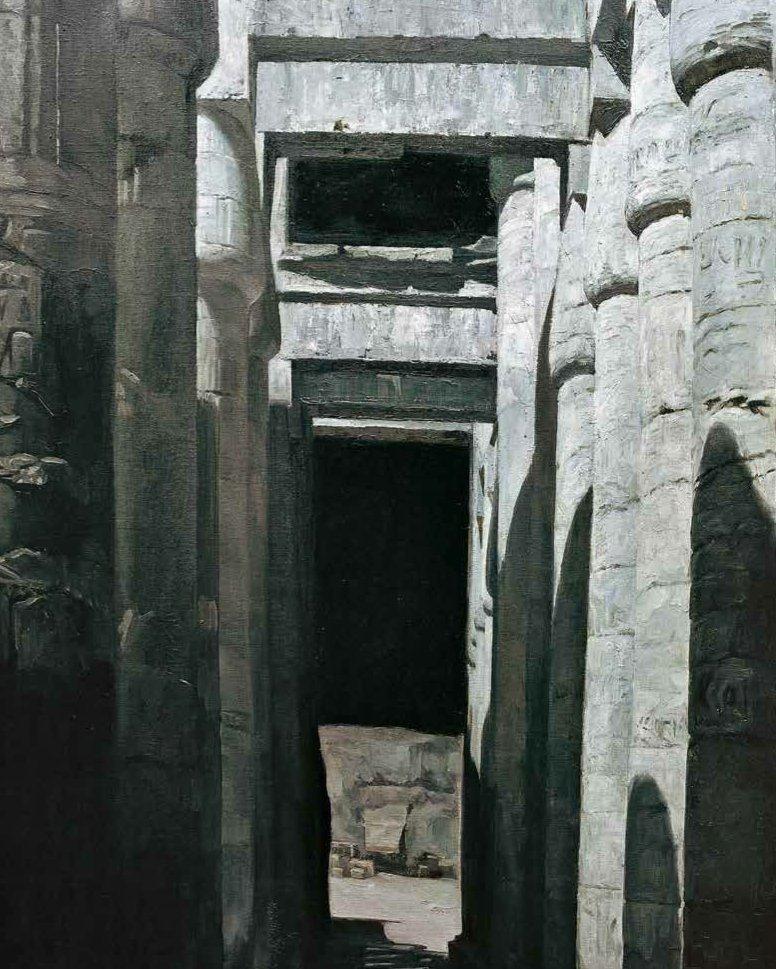

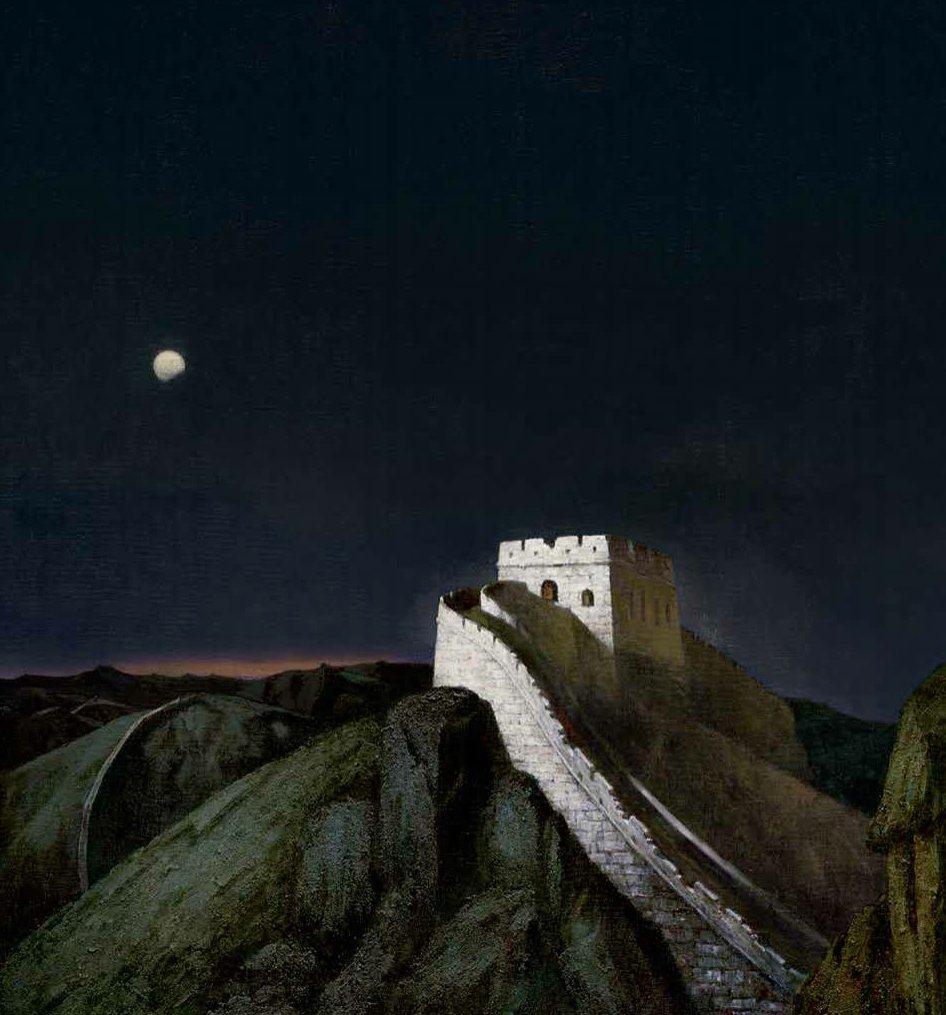

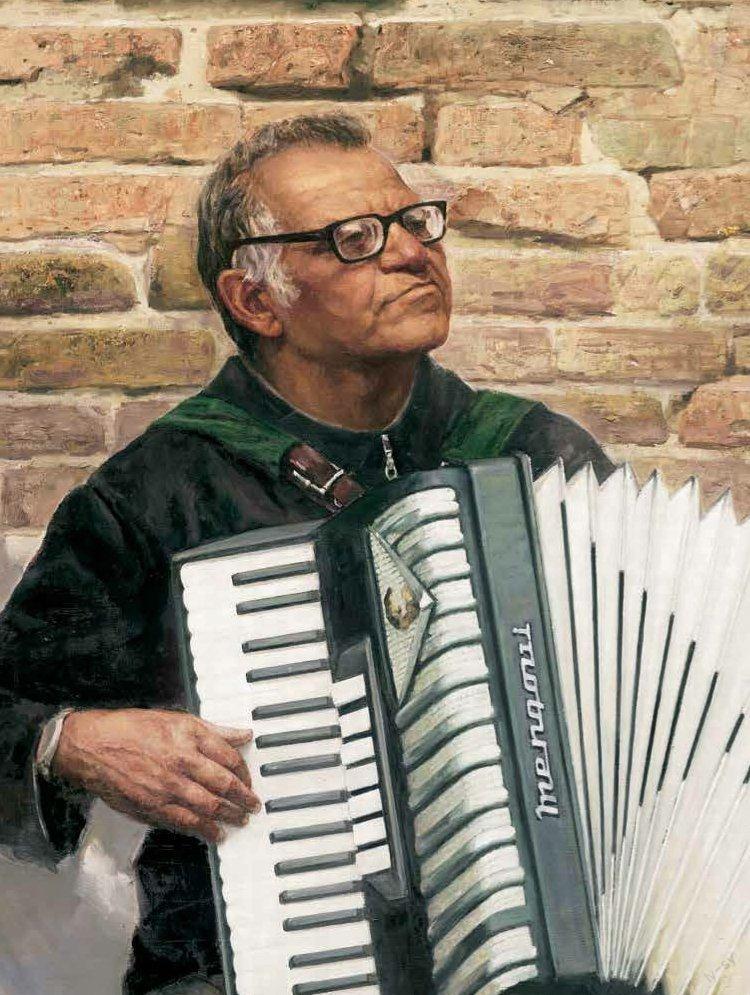

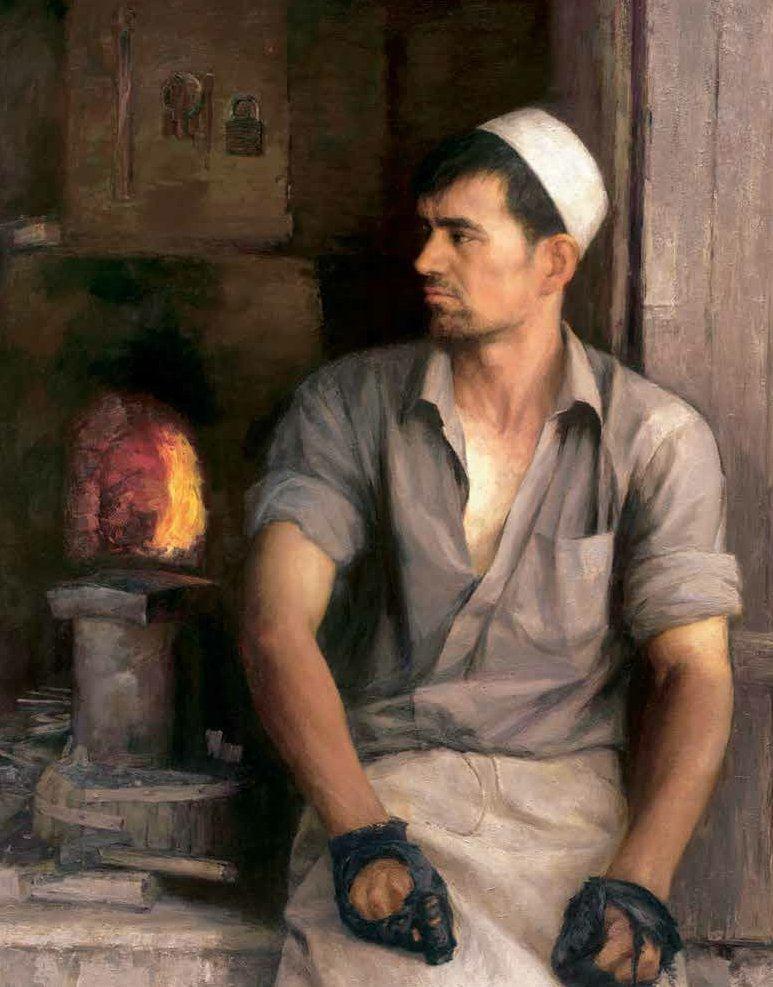

1977年,我創作《創業艱難百戰多》后,適逢國家實行改革開放,時代的巨變給油畫發展帶來新的機遇,我和當時的許多年輕畫家一樣,為如何用更恰當更具個性的語言來表達主觀感受、已有經驗如何與新探求相結合而苦心追尋。時值六屆美展后,畫界上下普遍的精神彷徨和自己正在苦干求索的心境一致,希望有機會與同行們一起尋求應變之道。為此,于1985年4月著力發起及組織了在黃山腳下召開的“油畫藝術討論會”(即著名的“黃山會議”),會議決定第二年籌辦“中國當代油畫展”。在準備參展作品期間,一個偶然的機會,我隨隊到華北長城各點登涉,之后又去了新疆。站在城頭極目遠眺這些古代文明遺存在綿延山巒間起伏遠去的壯麗景象,與近觀腳下斷垣殘壁所形成的強烈對比,激起我心靈的震撼和情感波瀾。昔日的輝煌進取和今日凋零之狀所成鮮明對比,無盡感慨油然而生,從而產生了《古道系列》的創意。自《歲月》于1986年的“中國當代油畫展”展出后,近十年間以長城與絲路古道為題材陸續問世了《回聲》、《下弦月》、《傳說》、《通往河西走廊的隘口》、《遠去的金山嶺》、《蔚藍色的天空》、《蒼山如海?殘陽如血》、《夕》、《沒有駝鈴的空谷》、《屹》、《遠山的呼喚》、《啊!蒙古?蒙古》、《心靈的天空》、《維族鐵匠阿米爾》等數十幅作品。《古道》系列借助于這片有著深厚歷史積淀的土壤為素材,去創造一個個能讓心靈遨游的天地。在這些作品中,畫面的時空是相對和可以轉換的,究竟是連綿長城的哪個關隘,絲路古道的哪個文化遺址并不重要,只是借用那些地老天荒的山河,讓陽光與投影、月色和霧靄映照他們沉寂千古的靈魂。

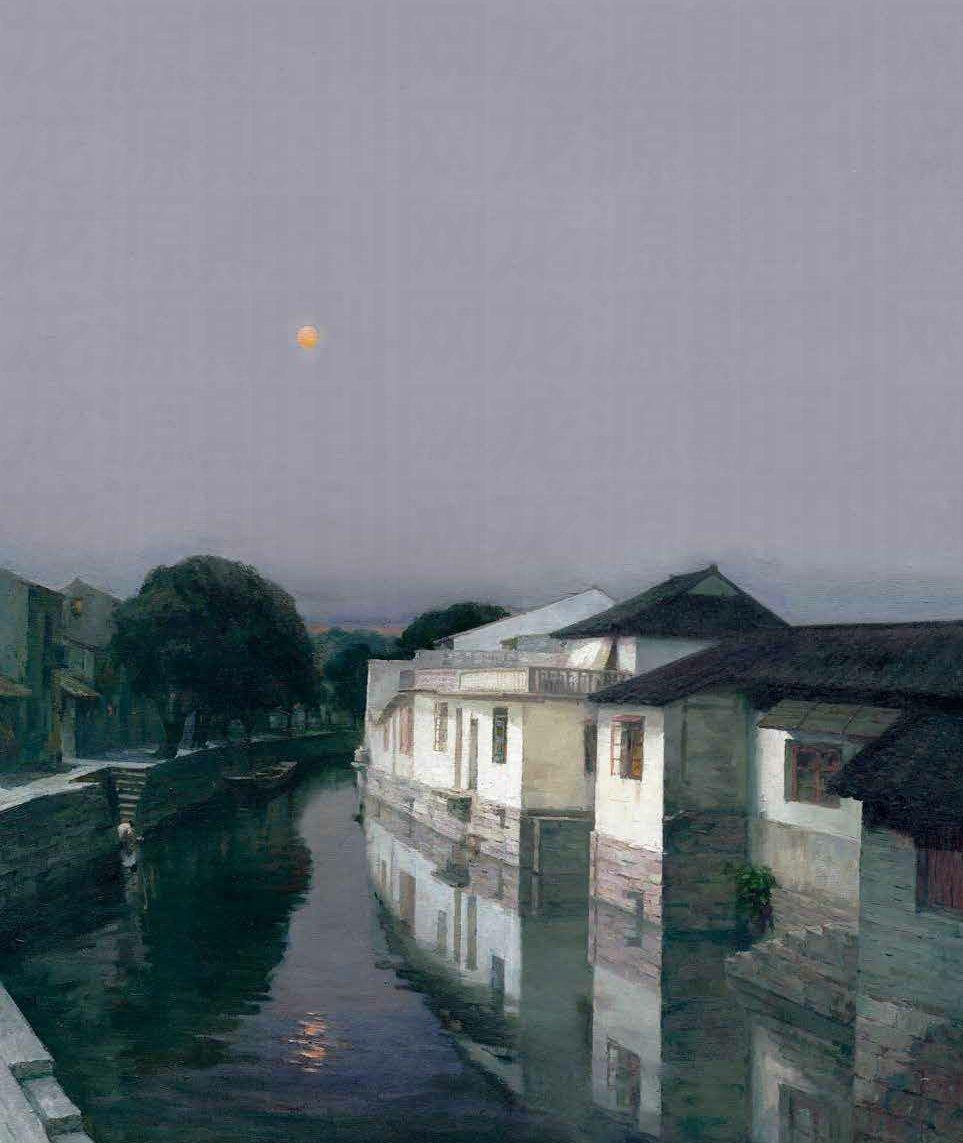

《古道》系列和之后創作的《山》及《水鄉》系列,在繪畫的手法上,我仍然習慣于用寫實手法來表現自己的感受,但不受客觀景物的局限,著力于表達精神內涵。當我筆下不把它們的外在形態作為創作終點而作為創作起點時,便取得了某種心靈的自由,展現了一個現代中國人面對故土的獨特情感,從而超越具象視覺的經驗并從中提煉出抽象意味來述說某種現代哲理,以更加積極的態度來面對人生。

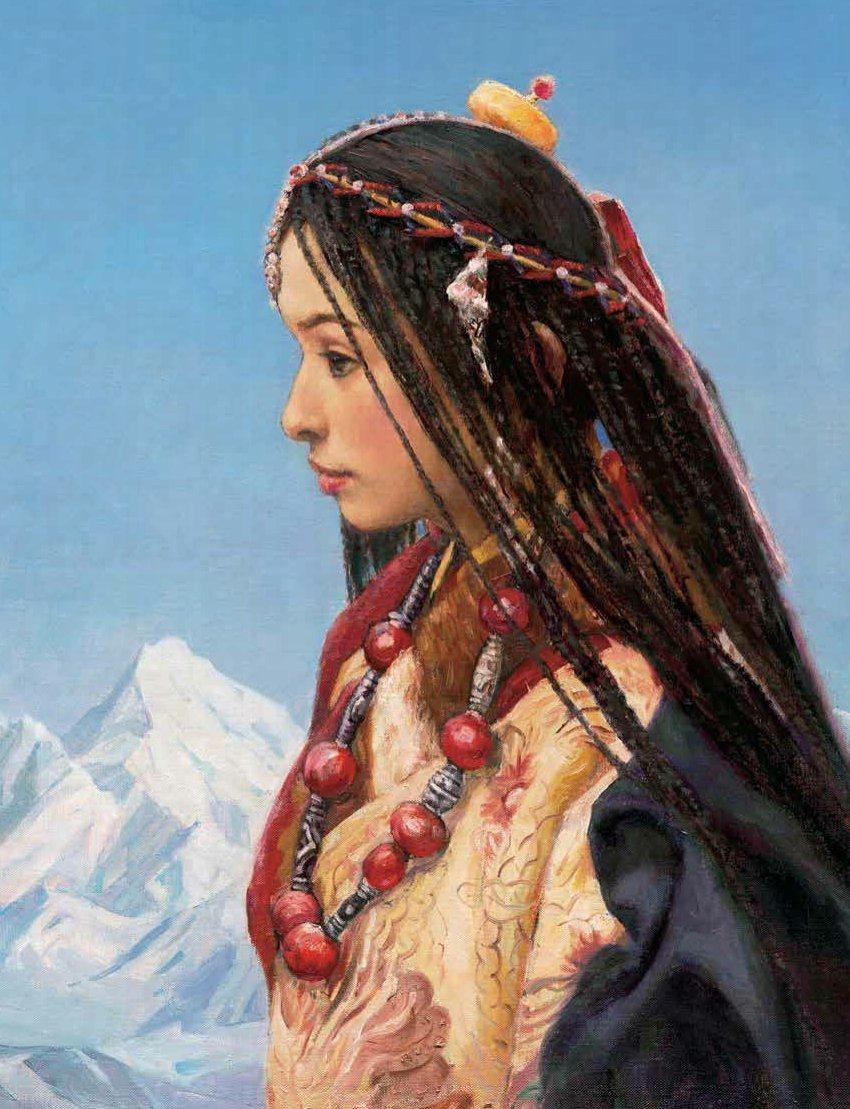

在北京的文化氛圍中與師友切磋藝事是人生幸事,記得一位師友在與我切磋畫事時曾說過“一個南方出身的藝術家有機會經受北方大山大水的體驗,對開闊胸襟和塑造大方的氣質極有好處”。我深感此言給予的教益,然而在我表現這些荒漠遺跡和雪原大山時,那種深藏于南方氣質中的寧靜、深沉、典雅、從容仍不時流露,于是《夢故鄉》、《清風》、《白衣女子》、《穿灰裙子的姑娘》、《江南晨曦》、《躺著的海》、《側坐的肖像》、《江南女子》、《瑛子》這些作品在《古道》系列的創作間隔中陸續產生。

Zhang Zuying was born in Shanghai in 1940 and graduated from the Department of Stage Design of Shanghai Theater Academy in 1963. Then he took advance study in Central Academy of Fine Arts in 1980. Now he is a researcher of Chinese National Academy of Arts, the vice-president of China Oil Painting Society, the vice-curator of Metropolitan Museum, etc. In 2004, he was awarded as the visiting professor by the European Academy of Arts and Humanities.

張祖英1940年生于上海,1963年畢業于上海戲劇學院舞臺美術系,1980年中央美術學院高級油畫研修班結業。現任中國藝術研究院研究員,中國油畫學會副主席、中國國家畫院油畫院副院長兼秘書長,大都美術館副館長。曾任中國美協油畫藝術委員會秘書長,《中國美術報》副社長、副主編。2004年被歐洲人文藝術科學院授予客座院士。

從1972年起從事油畫創作和研究工作。作品被選入歷屆國家級大型美術展覽,曾獲榮譽獎、創作一等獎、二等獎等,一些作品被國家選送參加第三屆歐亞藝術展、亞洲藝術展并在美國、加拿大、科威特、印度、新加坡、香港等國家和地區展出。曾舉辦“張祖英油畫展”、“肖像畫展——張祖英”、“中國八人油畫展”、“中國油畫二十人展”等個展或聯展。1987年、1988年兩次代表中國美術家赴日本主持“中國現代油畫展”、“中國當代油畫展”及相關學術活動。1992年應邀公派赴美國考察和藝術交流,先后在洛杉磯、舊金山、卡邁爾等地舉行個人油畫作品巡展。代表作品有《創業艱難百戰多》、《歲月》、《古道系列——下弦月》、《回聲》、《穿灰裙子的女青年》、《白衣少女》、《夢故鄉》、《山之魂》、《維族鐵匠阿米爾》、《啊!蒙古?蒙古》、《流浪藝人》、《自畫像》、《卓瑪的世界》,等等。一些作品被中國美術館、中國國家博物館、魯迅博物館、文化部、北京市美術家協會及國內外收藏家、社會機構等收藏。作品被編入《中國油畫:1870年~1985年》、《中國當代油畫》、《中國美術全集油畫卷》、《中國油畫肖像藝術百年》、《20世紀中國油畫》等國家級大型畫冊并被多種重要專業報刊評介。自1987年起擔任歷屆全國油畫最高學術獎項“中國油畫藝術獎”的評獎委員。個人傳記被編入英國劍橋國際名人傳記中心(IBC)及美國國際名人研究院(ABI)、國際當代有成就名人錄及國際名人傳記辭典等名人錄。

出版的論文及著作有:《中國新寫實主義油畫的崛起》、《對中國當代油畫

現狀的思考》、《中國油畫肖像藝術百年述評》、《中國油畫需要建立自己的評價標準》、《走中國油畫的自主發展道路》、《中國民族精神與寫實油畫》等數十篇,出版畫冊有:《張祖英風景畫集》、《張祖英油畫集》、《中國藝術家——張祖英畫集》等,參與主編國家重點項目《20世紀中國油畫》(三卷六冊)大型畫冊、《中國大家——靳尚誼畫集》、《大河上下 —— 新時期中國油畫展作品集》及其他大型畫展畫冊共20余種。

藝術家受自身秉性素質的影響,有的思路敏捷,可以不斷變更題材手法而常出常新;也許我是A型血的緣故,當我摸到一個門,總希望開門探幽,盡情發掘。我想深度也是一種出新,當挖掘到別人未發掘的東西時也就達到了新的境界,而境界決定藝術的高度。

近十余年來,由于我參與了中國美協油畫藝術委員會及中國油畫學會的工作,策劃和參與組織了第一、二、三屆中國油畫展,“當代中國山水畫?油畫風景展”、“中國油畫肖像藝術百年展”、“精神與品格——中國當代寫實油畫研究展”、“拓展與融合——中國現代油畫研究展”、“20世紀中國油畫展”和《20世紀中國油畫》大型畫集編撰等一系列推進中國油畫發展的學術工作,取得了一些成績。雖然受到業內的肯定,但就我個人而言,周旋于創作、研究和學術推廣三者之間而不能全力專注于我所鐘愛的藝術創作,深感遺憾。如今已走過了大半人生,卻覺得藝術生命才剛剛開始。