日本記者筆下的黎元洪和段祺瑞

日本人一直關注著中國,甚至比中國人更了解中國。1924年,日本記者清澤生來到中國,對當時的一些“名士”進行了訪談。回到日本后,清澤生將訪談記錄整理成了15篇新聞稿,于1924年9月7日至1924年9月21日在《中外商業新報》上進行了連載。下面這篇史料,翻譯自《中外商業新報》刊載的清澤生對黎元洪和段祺瑞的采訪。當時黎元洪已經被曹錕驅逐,而段祺瑞也暫時處在在野狀態。兩個人都對中日關系、中國的未來以及當時的曹錕政府發表了自己的看法。

“還我關東”——黎元洪

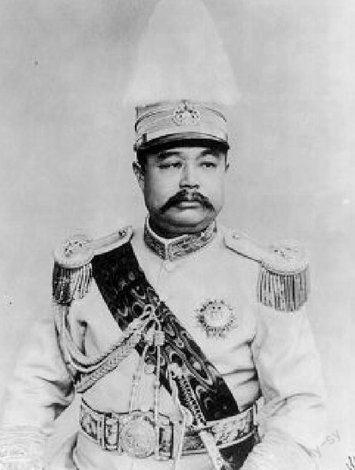

黎元洪徑直走了出來。他胡須濃密,身體結實,完全感覺不出來是一個中國人。他采取西方的握手方式,席間的待客接物也體現了其有分寸的社交風度。

他的官邸位于天津的英租界內,是一棟考究的西式建筑,其西式程度甚至讓站在客廳的黎元洪身上所著的白色麻質的漢服都顯得有些突兀。

“對于日中友好問題您有什么想法?對于加藤內閣所應該采取的方針,您有什么建議?”我(清澤生)作為一個剛從日本來的新客不得不問這個平庸且老掉牙的問題。

“為了回復日中友好關系……”通過翻譯將之前的問題重復了一遍,“我國有句俗語,叫解鈴還須系鈴人。如果說加藤所提出的二十一條傷害了日中關系的話,他就必須排除這個因素,如果這個問題不能得到妥當處理的話,那是無法由衷地實現日中友好的。

“比如說在日本的兒童教育中,地圖上二十一條中的所涉及的旅順或者大連地區的顏色與日本本土的顏色是一樣的,并以此對兒童進行教育。而反觀中國,也還是名正言順地教育孩子們旅順和大連是中國國土的一部分,是被日本非法侵占的,而小孩子們也對此深信不疑。如此這般的話,永遠都不可能實現日中友好了吧。”

“當時俄羅斯的勢力強大,作為日本來說難免要在旅順、大連駐守,但是現在時局發生了改變,已沒有必要為防范北方勢力而駐守旅順和大連。即使俄羅斯恢復了之前的勢力,中國也一定會像日俄戰爭(日語:日露戰爭)或日德戰爭(日語:日獨戰爭)時期一樣幫助日本。”黎元洪如此回答后,就絕口不提此事。

新聞記者的特權就是不顧慮,我馬上進行了插話:

“我對日本關于中國的教育內容抱有同感,但是我們真的能無條件地相信您所說的‘一旦出現狀況中國就會幫助日本這句話嗎?比如說在日俄戰爭之際,中國之所以給予日本幫助,是否是因為當時俄羅斯的南下勢頭猛烈,而中國正好使用了以夷制夷的策略呢?相反,在日德戰爭之際,中國不但沒有給日本提供什么特殊的幫助,還對于日軍在龍口登陸一事提出過抗議。”

對于我這番問題,黎元洪面帶微笑毫不示弱地進行回答道:

“您之所以這么問,是因為您不是軍人。我從一個軍人的角度給您解釋吧。”

黎元洪對日俄戰爭和朝鮮的關系等事宜進行了說明,并繼續說道:“那么,有關日德戰爭時期的抗議事宜,我想說——由于我當時在政府部門任職所以我清楚——那時的德國已經想無條件把青島歸還給中國了,可能日本政府得知了這條消息的緣故,突然就對德國宣戰,在這種情況下,作為中方,我們也只能被迫提出抗議罷了。”

“坊間有傳言說,是中方以青島無條件歸還為契機,進行了有關參戰與否的談判。”我噎回去到了嘴邊的問題,轉而開始詢問其他問題。

“究竟怎樣才能救中國于如此困局之中呢?”我試探著問黎元洪。

“我認為應該像貴國的西鄉隆盛等人一樣,果斷地實施廢督裁兵之策。我相信中國應該學習日本明治維新的基礎與經驗。只有開始廢除督軍,裁剪兵力才能夠救國。當然,也有人相信武力統一才是救國之路。可是以武力立足者,也常常因武力而破敗。即使是現在,也有很多人敲我們家的門,勸說我東山再起。而如果我現在還有私心的話,說不定還真會大干一場。但是不實行廢督裁兵的情況下,天底下哪有什么有意義的工作啊!你看曹先生(曹錕),即使當了大總統,如今不也是已經開始到處碰壁了嗎。”

那些對于黎元洪競選失利,敗走天津一事的知情者都清楚,黎元洪與曹先生之間存在著不可磨滅的恩怨。

我好像覺得苦苦等待的內容忽然出來了一樣,看向黎元洪,但是從他臉上完全看不出來情緒的波動。

“最重要的還是在于教育。”

黎元洪毫無感情地繼續回答。

“日本在五十年前不過是毫無名氣的島國罷了,現在之所以能變得如此強大,歸功于其優質的教育。”

樸實的武夫——段祺瑞

之前我在晚上經過位于天津日本租界內的段祺瑞官邸時,被其豪華的陣勢所震驚過。巨大的西式建筑像政府大樓一樣聳立著,其周圍四面都被如同城墻般的高墻包圍著,剛剛過晚上八點,大門就牢牢地關上了。

進屋后,段祺瑞硬是將不知所措的我勸到了上座,而自己坐在了我旁邊。

“日中友好的辦法?這是一件關于日本想讓中國怎么辦的事情啊,中國還能怎么辦呢?這件事必須得等日本政治家們做出英明的判斷的。可是即使做出判斷,也需要找準時機來實現,至于何時才是所謂合適的時機這一問題,同樣還得看英明的日本當局的態度。”段祺瑞的說法很圓滑,感覺對誰都說這么一套,并且完全沒有提到二十一條或者歸還旅順,大連等具體問題,但是卻在言外之意中表明這些政策最起碼在曹先生作為頭目的中國政府執政時期,不可能得以實施,但在言語當中卻不明確體現出來。從此可以看出段祺瑞的警戒心之高。

相比較于這些,至今讓我無法忘記的是位于屋子最中間的段祺瑞在與人相視時,從眼角射出的銳利而又帶有寒光的眼神。雖然沒法用閃亮一詞來形容,但是這眼神還是能讓人感覺到炯炯有神。面對這樣一個隨意留著平頭,不停地吐著煙圈的老人,讓我不禁聯想到積極層面上的怪僧。這個聯想讓我回憶起,那天早上去采訪以高尚人格著稱的南開大學總長張伯苓先生,當他評價普遍那些令人無法信服的中國政客時,他曾說過:“段祺瑞還是很偉大的,他考慮問題十分周全,心憂中國,而身居要職卻沒有貪財一事也傳為美談。”

段祺瑞每說完一段話都會勸我抽煙:“現在日本對于美國的排日運動,可不能提出什么抗議啊,只要國力得到充實了,對面就會主動把問題解決了。”我聽到了從一個軍人出身的國權主義者的立場得出的,切中當今世界問題要點的意見。

跟段祺瑞進行對話時,一點都感受不到軍人的氣場。他聲音雖然低沉但十分善談,無論關于什么問題都有著自己的見解。段祺瑞對于中國的未來是抱有樂觀的態度的:“中國在過去曾經把十六個少數民族同化成了國人。這是一個值得玩味的事實。一度看似脫離中國的蒙古和西藏也在不知不覺中就又回歸到了中國。我認為中國的確是一個偉大的國度。”

于是我開門見山地問道:“即使中國的未來如您所說的那么樂觀,但是該如何應對時下的局面呢?”段祺瑞的回答也并不難堪:

第一,應該無論黨派地吸收人才。

第二,必須實行產業政策,從而開拓收入來源,中國雖然土壤肥沃,但是收成不盡如人意,應該對此進行改良,從而實現自己自足。

第三,實現交通政策,完善鐵路以及其他交通機關。

第四,推進教育。

我馬上回道:“您的想法的確是不錯,但是在中國目前的局勢下這些想法會不會終究也只能淪為空想了呢,首先怎么解決國內和平統一的問題呢?”段祺瑞雖然同意了實現統一的必要性,但是并沒有明確地表述是用和平手段還是暴力手段進行統一。對于一名武士而言,雖然希望采取“和平手段”,但多少顯得有些勉強,我等雖然無法感同身受,但也能理解他那種無法忘記手握利劍的滋味:即使每次用鋒利鐮刀割草,都會在心里設想平天下的抱負的那種心情。

(《東方歷史評論》2015.3.24)