中國古代檔案保藏范例

王宗征

《北京檔案》2015年第4期刊登拙文《歷史上的中國檔案之殤》,記述了歷史上中國檔案慘遭劫難的幾個典型事例,令人痛惜和反思。但具有五千年文明史的中國,在保藏和傳承檔案方面,也有著優良的傳統。漫漫歷史長河中,我國歷代多有保藏檔案之范例,與“歷史上中國檔案之殤”形成鮮明對照,并且或多或少于今人有可借鑒之處。現輯述幾例,以供同仁和讀者參考。

一、西周重要檔案存貯于宗廟“天府”,保藏技術精益求精

公元前11世紀,周武王伐紂,滅殷商,建立了周朝。西周時期,中央政權尤其重視檔案保存,以圖版、盟約、譜牒以及史官保管的誥、誓、政典和記注為重要檔案典籍,均保存于宗廟之中的“天府”里。宗廟是周王室至高無上的神圣場所,“天府”是宗廟的重要設施之一,用以收貯檔案典籍,可見檔案在周朝所受重視程度之高。

在迷信觀念較重的周朝,周王自稱“天子”,承天命而統治天下,所以“周天子”把土地和臣民都看做是自己的私產,也是上天、先王的恩賜;而“圖版”等記載土地和臣民的重要材料,均被周王視為寶貴檔案,將其存貯于宗廟的“天府”之中,既可祭告上天、先王之神靈,又能得到妥善保藏,以傳遺子孫,世代相守。

西周時期,宗廟連同保藏檔案的“天府”,不僅建筑堅固,而且把守嚴密,檔案用“金匱”存裝,更體現了當時對檔案典籍保藏的重視。那時候沒有紙,記錄檔案的材料主要是甲骨和竹(木)簡。周朝時,檔案管理者對于保藏于宗廟“天府”內的檔案,非常注意防火、防霉、防蛀(蠹),保藏技術精益求精。這時期,在竹(木)簡檔案保管的過程中,人們發現蠹蟲蛀蝕現象嚴重。為此,周朝專門設置了負責防治竹(木)簡檔案文獻的職官——翦,出現了以煙熏、晾曬等方法為主的防蠹技能。據《周禮·秋官》記載,“以莽草熏之”。莽草是生于長江中下游以南的一種有毒植物,引燃后所產生的煙霧對各種蛀蟲具有毒殺作用,可有效防治竹(木)簡蟲蠹。當時,還通過晾曬滅蠹。這些原始而有效的方法,成為我國古代檔案保護技術的萌芽和誕生標志,并為后世沿用。

二、西漢廣搜檔案典籍,匯集中央妥善保藏

由于秦始皇實施野蠻的“焚書”政策,加上秦朝末年的戰亂,給檔案典籍造成很大危害。漢朝建立后,在百廢待興、百業待舉之際,西漢封建統治者對于檔案典籍的搜集與保藏尤為重視。漢惠帝四年,廢除秦始皇“焚書”時的“挾書律”,向民間“大收篇籍,廣開獻書之路”;漢武帝時,“建藏書之策,置書寫之官,下及諸子傳說,皆充秘府”;漢成帝時又“使謁者陳農于遺書于天下”。漢朝如此重視搜集網羅先秦至秦末以來散佚民間的檔案典籍,并歸集中央保藏,不僅對檔案工作產生了積極影響,而且也成為漢初封建統治者加強中央集權的一項重要舉措。

為了把重要檔案典籍保藏好,西漢時期非常重視檔案保藏專用設施的建設。漢朝首任丞相蕭何修建了石渠閣,專門收藏從秦都咸陽收集來的秦代檔案圖籍。這一專用檔案設施,既堅固,又能以渠導水,防火災。此后,漢王朝又陸續修建了蘭臺、東觀等,作為漢代中央保藏檔案典籍的重要場所。其中蘭臺設在御史大夫府內,并設有蘭臺令史,作為主管檔案圖籍的秘書,保藏和管理漢王朝的輿圖、律令、奏章等各項重要檔案文獻。此外,從漢高祖劉邦時起,漢朝統治者還把封賞功臣時形成的“鐵劵”以及功臣的功勛記錄作為“珍檔”藏于宗廟之內并以“石室金匱”秘藏,由此形成了封建王朝秘藏珍貴檔案的傳統。

三、唐朝“甲歷”備受青睞,官員檔案漸趨成熟

隋唐時期,隨著科舉選官制度的實行,封建朝廷在通過科舉進行官員銓選、任用過程中,形成了較為系統和完善的官員檔案,唐朝稱之為“甲歷”。它作為一種專業檔案,尤其受到封建朝廷的重視和青睞。

唐朝時,“甲歷”檔案詳細記載著參加科舉考選官員的履歷、考績以及授官等情況,而保藏這種檔案的專用場所叫“甲庫”。由于唐朝官員的任用必須以被選任者的“甲歷”為依據,因此“甲歷”的檔案價值尤為重要,它的保藏也很嚴格。按照規定,唐朝應選官員的“甲歷”,要復制多份,分別存放于尚書省吏部以及中書省、門下省所設的“甲庫”之內,并設甲庫令史負責管理,隨時備查參考。唐王朝還嚴格規定,甲庫保存的甲歷檔案要經常檢查清點,不得有損,不得涂改,如有違反規定者,將嚴厲處罰。

據檔案史家稱,唐朝建立“甲歷”檔案以及利用“甲庫”保藏甲歷,開我國封建時代官員人事檔案保藏和管理之先例,并且成為我國封建社會官員檔案漸趨成熟的一個標志,為后世的“人才薄”、“考功歷”、“貼黃”等官員檔案新形式的出現,提供了范例和借鑒。

四、宋朝普建“架閣庫”,構建檔案典籍保藏體系

唐末至五代十國,戰亂頻仍,檔案散失,檔案保藏受到很大沖擊,宋朝建立后,非常重視從中央到地方對檔案典籍的集權化管理,同時也注重從上至下對檔案典籍進行分級管理,形成宋朝檔案管理的機制和特色。

在檔案管理機構設置以及檔案專門場所建設等方面,北宋時期已經做了大量的工作,其機構和設施延續到南宋。當時,由于檔案文件逐漸由卷軸式演變為折疊式,“架閣庫”作為一種便于檔案庫存的新型設施應運而生,從中央到地方普遍建立了架閣庫,用以專門保藏檔案。架閣庫由數格構成,可多層放置檔案,可充分利用空間,既利于保藏,又便于查找、利用,還可大大增加檔案保存數量。宋朝中央機構“三省六部”都分別設立架閣庫,州、縣等地方政府也都設立架閣庫,而且地方府衙的架閣庫,一般設在衙署中心位置,足以說明其地位之重要。宋朝各級各地普設架閣庫,對檔案的保藏和管理起到了重要的保障和促進作用,形成了自上而下的檔案保藏和管理體系。

五、明太祖督建“后湖黃冊庫”,賦役檔案保藏創歷代王朝之最

1368年正月,明太祖朱元璋在應天府(今江蘇南京)登基稱帝。他雖然是農民出身,但十分重視檔案的保藏、管理和利用。他在宮中特地修建了“大本堂”,用以收貯從元朝官僚手里收集來的檔案圖籍,而對于全國賦役檔案——黃冊,更是重視有加。

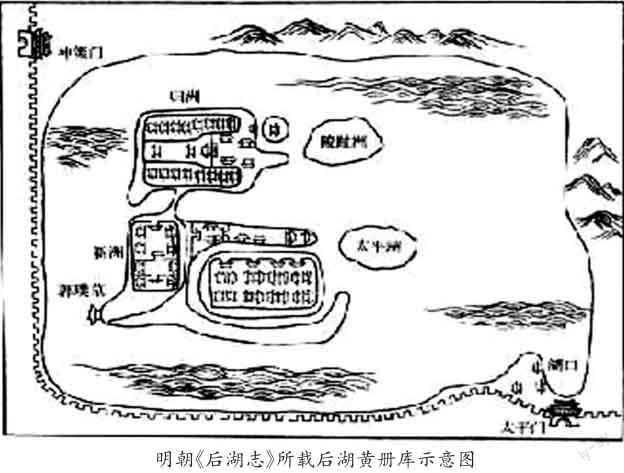

明朝建立后,即著手推行“戶帖”制度,在普遍進行全國人口普查后,編制賦役檔案文書,當時通稱為“黃冊”,并以此作為征收賦稅徭役的依據。于是,黃冊文書以統一的格式,在全國范圍內編纂,并且統一匯送到明廷戶部,集中審核后,要有專門收貯這種賦役檔案的場所和設施,進行妥善保藏。于是,明太祖下令,在應天府后湖(今南京玄武湖)中心的小島上建立保藏黃冊的專用庫,故稱“后湖黃冊庫”。

明太祖對于修建后湖黃冊庫非常重視,對選址、朝向、建筑結構、樣式乃至院落設計等,都予以關注,并拿出具體意見。“金口玉言”,皇帝督建,后湖黃冊庫的建設不僅速度快,而且質量高。這樣,從明初開始,后湖黃冊庫便成了集中保藏全國賦役檔案的專用場所。

隨著時間的推移,明代“黃冊”逐年增加,收貯黃冊的專用庫房也逐漸增多,到明萬歷三十年(1602),后湖黃冊庫房已達667間,黃冊庫房幾乎遍布后湖水中各島,收貯全國各地匯送上來的黃冊總量達153萬多冊,其保藏賦役檔案數量之多、規模之大,可創歷代王朝之最。

六、清雍正帝建章立制,強化檔案保藏、管理和利用

清朝雍正皇帝,勵精圖治、日理萬機,是一個勤于政務的封建皇帝。為了把國家治理好、政務處理好,雍正皇帝對檔案資政的重要價值很重視,不僅重視檔案典籍的保藏,而且重視檔案管理和利用,在檔案工作建章立制上頗有建樹,并形成了較為完善的檔案制度。

鑒于康熙后期檔案疏于管理,大量附有皇帝朱批和記載清王朝各種機密的文件散存于臣僚手中,造成諸多政治隱患。為防止王朝核心機密擴散和維護皇權統治,雍正登基之后即明降諭旨,要求京師滿、漢大臣及各地方官員,“所有皇考朱批諭旨,俱著敬謹封固進呈”,不得私自留存,也不得擅自毀棄,若發現有違規者,從嚴治罪。從此,朱批奏折等重要檔案悉歸朝廷,并成為清朝定制。雍正還下諭旨,建立檔案文件副本制度,對檔案及其副本加以妥善保存,防止篡改和破壞,保障檔案安全。為及時掌握朝廷文件處理和各地落實情況,雍正還下令建立文件稽查匯奏制度。他還重申檔案文件移交、保管制度等,以杜絕中間環節對檔案的把持與壟斷。雍正還經常訓導文武大臣在處理軍政要務時要重視檔案的利用,尤其對河道治理、邊疆治理、科舉取士、農民賦役等方面的檔案,不僅要求大臣們重視利用,他本人也在治國理政時注重參考和借鑒。

雍正時期,檔案制度的建立和實施,對強化中央對檔案的掌控以及檔案的保藏、管理和在實際軍政要務中的有效利用,都起到了重要作用,說明我國封建社會檔案工作已經達到了一種新水平。

作者單位:天津市寶坻區新聞中心