“外師造化,中得心源”

清明朋友相約一起踏青非常愜意,不久后郵箱又收到馬忠民老師發來的近期油畫風景寫生作品,在春暖花開的時節,沏一杯清茶,靜靜欣賞品味馬忠民的油畫藝術頗有新鮮感。看他的油畫新作,使我不由想到唐代畫家張躁 “外師造化,中得心源”這句有關藝術造型普遍規律的精辟概括。按我的理解,“外師造化,中得心源”,無外乎是說藝術家既要深入現實生活又要提高自身的藝術修養,藝術作品所反映的客觀現實必然帶有畫家主觀情思的烙印。馬忠民的油畫風景給我很強烈的感覺就是在用自己的真情踐行“外師造化,中得心源”這一藝術的真諦。

認識馬忠民老師,已有十五六年的時間,因為都是同年上的大學,有相似的藝術觀和人生價值取向,幾個人常常聚在一起酌點小酒,似醉非醉地暢談“宏圖之志”和藝術心得,與忠民亦師亦友,也常在一起畫畫,所以對他的生活過程和藝術創作活動有比較深入的了解。當年忠民剛從北京來到呼和浩特,租了一間小平房畫畫特別勤奮,記得那時他的油畫作品是偏表現風格的,還有一些是借鑒寺院壁畫和傳統中國畫的樣式,用色很大膽。忠民的油畫藝術一直沒有脫離開對自然萬物和客觀對象的細致觀察,早些年,深入到夏河拉卜楞寺采風,雖然很艱苦卻樂在其中。對客觀對象的審美觀察是藝術創作的源泉和基礎 ,這就是“外師造化”。忠民油畫的“造化”既包括所被描繪的自然環境,也包括與他生活息息相關的人文環境,這些都通過忠民的眼睛立于胸中。忠民愛看書、看思考,思維敏捷,對問題有獨到見解,馬忠民油畫藝術的繪畫意向和“心源”通過“造化”得到充分的展演,油畫的主體內涵也通過作品的視覺享受得到深刻的體現。

馬忠民曾在北京和哈爾濱學畫求藝多年,有深厚的造型功底。但他“師造化”,油畫寫生從客觀事物中吸取創作原料與經驗,卻從不滿足被動描摹抄襲對象,更不有意外露顯示自己的油畫技法和功底。忠民“搜盡奇峰打草稿”,足跡踏遍北方各省市和自治區,行走于鄉間溝壑叢林間,收集素材打腹稿,寫生創作中他多種工具、材料和技法并用,作品“筆隨意行”酣暢淋漓,一氣呵成,馬忠民的油畫塑形不是客觀對象標本式的再現,而是尊崇主觀的情緒表達,讀馬忠民油畫藝術,看似輕松的繪畫其實是他多年藝術實踐積累的厚積薄發,馬忠民油畫藝術中的景象刻畫,多是他深思熟慮的苦心繪制。

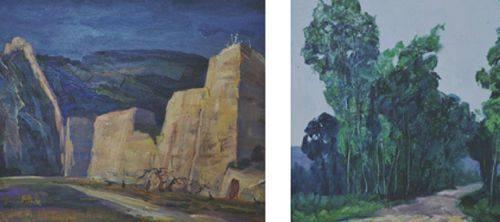

藝術家的思想、信念、情感和藝術修養是“心源”的主體,亦是藝術創作的根本原則。“中得心源”關鍵之處在于“思”,要求創作者對自然景物要進行取舍,考慮整體布局,忠民每每作畫前都反復推敲,琢磨研究。“思者,刪拔大要,凝想感物。”《林蔭道》就是忠民經過精心構思,將復雜之形進行主觀歸納,把自己的情感、興趣和主觀想法融于畫中,深入淺出地謳歌生命力的動人作品。《林蔭道》采取一點透視構圖,樹干線條刮痕運行,骨法用筆特征突出,樹葉潤色擺筆疊加,盡顯筆意言情,從畫面中能感受到他對中國傳統繪畫藝術的癡迷和養分汲取。畫滿目郁郁蔥蔥的林蔭小道需要動一番腦筋,也需要勇氣。因為這個客觀取景對象再普通不過,為老百姓所熟悉,也是很多名家曾表現過的題材。如果畫不出新意,難免會讓受眾有很多挑剔。忠民用同類綠色的冷暖傾向和筆觸,嫻熟巧妙地區分了畫面的遠近層次,又通過大小各異、相得益彰的樹形點抹造型,抒發了自己“中得心源”的人格、氣質、學養和繪畫的內在功力。忠民在自然界中不斷擇選對象畫了大量的油畫寫生,目的在于修煉胸中之“萬象”,使萬物沁入自己的主觀意識和情緒中。隨著歲月的流逝,過往的經歷或許是一個人成長和藝術探索中的一筆寶貴財富。但又有多少人能為追求藝術精神的神圣家園而甘愿長期忍耐寂寞和孤獨?馬忠民做到了!他常年堅持到戶外進行油畫寫生,把自己對生活豐富的情感認知全部注于筆端,酸甜苦辣的生活個中體味他比常人感受的更多,也付出和經歷得更多。但他沒有被生活所困壓倒擊垮,反而在畫面中盡情揮灑自己對山川大地的熱愛,忠民心靈深處始終堅守著屬于自己的那份倔強與執著。透過馬忠民的油畫藝術,讓人看到一個東北漢子粗狂直爽的外表下那顆敏感、細膩與真摯的心。馬忠民的油畫寫生真實反映了繪畫“外師造化,中得心源”藝術綱領所表達的“客觀現象——藝術意象——藝術形象的全過程”。

馬忠民恪守“讀萬卷書,行萬里路”的座右銘。胸襟學養的修煉,人品高低是畫品高下的必然緣由,創作者只有不斷凈化心胸和學養,才能使“心源”日趨豐富成為一種厚實主動的創作常態。“外師造化,中得心源”是密不可分的統一體。馬忠民通過學習觀察和寫生掌握客觀對象和自然景物的造型與色彩規律,《夏日》是他用心揣摩,從自然“造化”中獲取靈感創作出的作品。畫面傳達出融化物我、以形寫神、氣韻生動的效果。此畫忠民先用大筆平涂底色,再用刮刀和小筆勾勒修整收尾,藍天、綠樹和土墻交相輝映,仿佛就是兒時記憶中的村頭一角,牧野田原,讓人倍感親切,不由想跑到塞外曠野中深呼吸那涼風習習的清新空氣。

馬忠民創作的《昔日邊城》是我比較喜歡的寫照心神、人情物化的油畫,畫面設色飽滿渾厚,泛藍含紫的山色表現主觀,天和山的群青、鈷藍、湖藍色與棕赭、灰黃淺白的城墻小路形成鮮明對比,整幅畫用筆干脆利落,寫情傳志,能見天性。城墻和大山不知見證了多少寸斷柔情、悲歡離合、風霜雪雨和金戈鐵馬的故事,靜靜的山峰和邊城好像在述說著生命的永恒與堅強。暮然回首,原來生活是那樣美好,生活根本不以某個人的意志為轉移,一切還在繼續,追尋藝術的腳步永遠沒有停息。

馬忠民的油畫寫生大部分是直接畫法,作畫時基本不起稿,直接用刮刀和畫筆鋪大色,塑造物象形體與鋪色同步進行,色塊之間的交界即為物象的外輪廓。色彩相互滲透,通過線、面產生節奏感和韻律感,畫面強調疏密對比和均衡關系。馬忠民對于不滿意的畫,寫生過后會做部分的修改。他的油畫多是干畫厚涂,很少使用調色媒介,用畫筆或刮刀直接蘸取顏料作畫,畫面筆觸多樣,呈現色塊、點彩、刀筆形。忠民有的油畫作品直接用刮刀在畫布上調色,有些未經充分調和的顏色堆積會產斑駁陸離視覺效果,非常絢麗。忠民作畫用不經意的筆意堆積起來的卻是具象生動的物象,他的油畫藝術有“擺、掃、擦、揉、壓”等多種表現方式,也用畫刀進行刮、擠、拉的嘗試,畫中常有令人激動的筆觸形式。馬忠民多層顏色堆砌的油畫藝術很吸引觀眾,跳動的色彩閃著耀眼的光澤,極有視覺張力。

好的繪畫得自于“心源”的純凈感悟,主觀意識對客觀事物的能動反映,是藝術家心靈的產物。自然“造化”需要藝術家永遠虔誠地面對,逐步提升“心源”素養,從而使藝術更加生動,能更加深刻地傳達出藝術家的主觀意識與情感。藝術無止境,追求 “外師造化,中得心源”的藝術思想所反映的藝術規律也在隨著創作者藝術水平的提高在不斷深化與完善。真正的油畫藝術,必定具備精湛的藝術技巧和超凡的心智創造,真正感人的藝術作品,必然是“造化”與“心源”的渾然結合。愿今后馬忠民的油畫藝術能在漸行漸思“外師造化,中得心源” 的藝術求索征程中 “百尺竿頭,更進一步!”

作者簡介:

薛文峰,內蒙古農業大學材料科學與藝術設計學院副教授,內蒙古美術家協會會員,內蒙古文藝評論家協會會員。