帖學與碑學概念芻議

摘 要:研究清代后期書法時,“帖學”和“碑學”是不得不提的書學概念。由于沒有一個相對公認的“帖學”和“碑學”定義,因而迄今為止在學術界仍有異議。特別是“帖派”、“帖學”、“碑學”、“碑派”這些概念的提出,更是讓原本就不清晰的書學概念,更容易在具體使用中混淆。本文從“帖學”和“碑學”的概念形成的演繹過程出發,對帖學和碑學的概念進行了一定的闡述。

關鍵詞:帖學 碑學 書學

一、帖學與碑學概述

帖學起源悠久,一般認為帖學是從甲骨文、篆、隸、章草中逐漸演化而來,在歷經了周、秦、漢、魏、晉,至晉朝時楷、行、草、篆、隸五體方皆以具備。王羲之更是把這五種書體書寫到了極致,達到了一個完備的書體和筆法的成熟體系。這種書體和筆法體系在王羲之之后的千余年,傳承有序,幾乎貫穿了整個書法史。

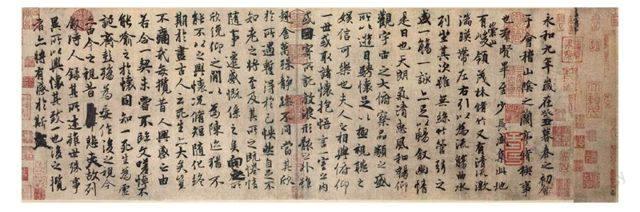

帖學在兩宋時為眾書家所推崇,盛行一時。其一直影響到元、明、清書壇。在宋代以前,學書者都以歷代真品墨跡為臨摹、取法學習的對象。然而墨跡在當時不易保存和流傳,加之古代無照相、影印等現代技術。因而五代后期就有了刻帖技術的產生,這就使得很多名家書跡得以廣泛流傳。在官方和私人眾多的傳刻中,尤以北宋年間所刻的《淳化秘閣法帖》最為著名,它是目前中國現存最早的一部官刻書帖,被戲稱為“帖祖”。傳世的歷代法書墨跡有真跡,如陸機的《平復帖》,也有摹寫和臨寫的復制品,如《蘭亭序》。歷代刻帖,既有“官”“私”之分,也有“單帖”與“叢帖”之分。一直到清代中葉以前,中國書法史都是以帖學占主流。在清代中葉以后,由于碑學興起,帖學逐漸衰微。

二、關于帖學

關于“帖學”眾多書法研究學者對其概念解釋不一。一般認為帖學是指崇尚晉王羲之、王獻之以來歷代諸法帖的書法流派,以區別于 “碑學”。康有為認為“帖學”的意思是學晉人之書,其《廣藝舟雙楫》中尊碑篇首句即說:“晉人之書流傳曰帖,其真跡至明猶有存者,故宋、元、明人之為帖學,宜也。” [1]似以“帖學”為學晉人之帖,故其后文又說:“故今日所傳諸帖,無論何家,無論何帖,大抵宋、明人重鉤屢翻之本,名雖羲、獻,面目全非,精神猶不待論。……流敗既甚,師帖者絕不見工。”沙孟海認為“帖學”是以晉唐行草小楷為主的書寫作品,其在《近三百年的書學》“帖學”一節標明“以晉唐行草小楷為主”[2]的副標題,這里潛在的意義就是指以晉唐行草小楷為主的書寫作品。沙孟海在《近三百年的書學》中又把貼學分為學“二王”范圍內和學“二王”以外另辟蹊徑的。但不包括從北碑中出行草寫法的書家,如康有為、趙之謙等。并且沙孟海又把學顏真卿的單獨列出,所以在學“晉唐”這一支里是沒有顏真卿的“晉唐”。

康有為有“卑唐”之論,在其書法著作的論述中,經常把宋、元、明時期的書風一起批評。其《廣藝舟雙楫》導源第十四小節說“近世人尊唐、宋、元、明書,甚至父兄之教,師友所講,臨摹稱引,皆在于是。故終身盤旋,不能出唐宋人肘下。”[3]康有為的這種觀點無疑讓人聯想到他的“碑學乘帖學之微,入纘大統”這一論點。因而一般認為康有為的帖學概念有時等同于“晉唐行草”。而馬宗霍在其《書林藻鑒》中認為:“帖學自宋至明,皆所宗尚。”既是“宗趙宗董,固自有殊,其為帖學則一也。……至若帖學不囿于趙、董,而能上窺鐘、王,下掩蘇、米……斯則所謂豪杰之士,固將移俗而不移于俗者,蓋亦有人,自當別論。 ”[4]避開“帖學”概念不談,單從審美的角度來看,飄逸、清秀、灑脫之美一直是帖派書風所追求和表現的。另外,梁啟超也在《飲冰室文集》一文中寫道:“南帖為圓筆之宗,北碑為方筆之祖。遒健雄渾、峻峭方整,北派之長也。《爨龍顏碑》、《龍門二十品》、《吊比干文》等為其代表。搖曳、含蓄瀟灑,南派之長也。《洛神》、《蘭亭》、《淳化閣帖》為其代表。”[4]

三、關于碑學

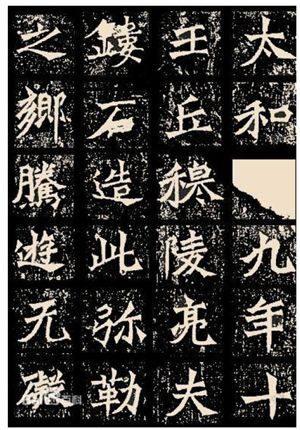

碑學研究發于宋代,而興起于清中葉以后。在清嘉慶和道光以前,書法還是崇尚法帖的。然而自阮元提倡的南北書派論,加之包世臣也大力推崇北碑,因而掀起崇碑之風。一般認為碑學是借帖學的衰弱之機而乘勢發展起來的。因為長久的靡弱和薄俗使人們在思想上厭惡已衰退的帖學,另一方面碑志造像等一批可供學者書家研究、學習的實物出土,又促使了碑學的興起。在阮元所倡導南北書派論中,兩者區別特征尤其明顯。南派“帖學”妍美秀逸、瀟灑明快,北派“碑學”古拙雄壯、樸厚粗獷。

關于“碑學”的概念,大致可分為“北碑”、“北碑加篆隸”、“北碑加唐碑”。

北碑一說,最早是康有為在《廣藝舟雙楫》尊碑一節中提出的。為了和碑學相對應,他把以前的書學主流派稱為帖學,突出了其與碑學兩者之間的對立。張宗祥《書學源流論》中也曾寫道:“自慎伯之后,碑學日昌,能成名者,張裕釗、趙之謙、李文田三人而已。”[5]這里提出尊碑的幾種緣由,也都是以北碑為出發點的。

另一說法是北碑加篆隸。康有為《廣藝舟雙楫》體變一篇說“今學(即碑學)者,北碑、漢篆也,所得以碑為主。” 沙孟海在《近三百年的書學》中把篆、隸分別單列,但在“碑學”一節后加上副題特別說明“通常談碑學,是包括秦篆漢隸在內的”。而這一“碑學”概念又被很多學者使用。

再者也有認為“碑學”是北碑加唐碑,并不包括篆隸。沙孟海《近三百年的書學》“顏字”一節里,曾說“就碑帖二字本義說,那末《麻姑仙壇記》《家廟碑》等等是碑,《爭座位》《裴將軍》等等是帖”、“本篇三、四兩章所列的碑學、帖學,又是狹義的”。從廣義上說,唐碑也就包括了。也有書法著作把唐碑納入到“碑學”中,而把篆、隸排除在外。如馬宗霍《書林藻鑒》卷第十二綜述中說:“嘉道以還,帖學始盛極而衰,碑學乃得以乘之。……嘉道之交,可謂之唐碑期。……咸同之際,可謂之北碑期。……碑學不囿于唐、魏,而能遠仿秦篆,次宗漢分,斯則所謂豪杰之士,固將移俗而不移于俗者。”

碑派書風追求的是一種質樸、剛健、雄強豪放之美,屬于陽剛之美的一極,而帖學則屬于至陰至柔之美的一極。梁啟超在《飲冰室文集》中曾這樣寫道:“南帖為圓筆之宗,北碑為方筆之祖。遒健雄渾、峻峭方整,北派之長也。《爨龍顏碑》、《龍門二十品》、《吊比干文》等為其代表。秀逸搖曳、含蓄瀟灑,南派之長也。《洛神》、《蘭亭》、《淳化閣帖》為其代表。” 另外有學者認為碑學書體有“金石氣”,譬如晚清學者劉熙載,他的《游藝約言》是這樣寫的:書要有金石氣,有書卷氣,有天風海濤,高山深林之氣。乾嘉時期是金石學蓬勃發展的時期,它也確實對碑學的產生和發展起到一定的推動作用,但我們要了解的是金石學的研究范疇并不全然是碑學,這點概念還是要梳理清晰的。康有為曾對北朝碑學做出以下的特征總結:魄力雄強、 筆法跳躍、氣象渾穆、 點畫峻厚、興趣酣足、意志奇逸、精神飛動、結構天成、骨力洞達、血肉豐滿。這十組詞語清晰準確地概括出碑學書法的書風特征。

結 語

在書法表現形式上,“碑學”和“帖學”僅僅是興盛于不同的歷史時期的書法藝術而已,它們在不同的時間展現了不同的書法文化,也成就了書法的各式魅力。正如時勢造英雄一樣,特定的歷史背景造就了“碑學”興盛,也讓“帖學”由盛至衰。對于“碑學”與“帖學”而言,無論誰興盛誰衰微,其都是書法史的繁榮。至于“帖學”和“碑學”的誰優誰劣,只能讓后人去評鑒。

從理性上來說,中國書法藝術作為一門具有很強程式化和硬性規定的藝術形式,我們需要從多個角度去認知和欣賞、學習它。既不能破壞了它既成的規范性,又要在時代發展中不斷創新,為書法藝術的發展注入新的活力與希望。中國社會正隨著新世界的腳步馬不停蹄地發展壯大,不單單是政治、經濟上的變強,藝術上的革新也刻不容緩。在這樣的時代大背景下,我們要學會總結、分析帖學和碑學書風百余年來探索出的理論成果、創作經驗和兩者的利弊得失,集結匯聚當下一批有思想、有見解、有創造力且不浮夸的熱愛書法的中、老、青年藝術家,成立一支在當代書法藝術探索中的勁旅,從而在當下的藝術創作中交出應有的歷史答卷,把中國書法發揚光大,聞名世界藝術殿堂。

參考文獻:

[1] 康有為.廣藝舟雙楫[M].上海:上海書畫出版社,1981

[2] 沙孟海.沙孟海論書文集[M].上海:上海書畫出版社,1997

[3] 馬宗霍.書林藻鑒[M].北京:文物出版社,1984

[4] 梁啟超.飲冰室文集[M].北京:中華書局出版社,1936

[5] 張宗祥.書學源流論[M].上海:上海書畫出版社,1993

作者簡介:

馬宏峰,江蘇省句容市文聯主席、美協主席,中國書法家協會會員,江蘇省美術家協會會員,國家二級美術師。研究方向:中國書法;中國畫。