據“形”、“勢”的關系分析如何臨帖

摘 要:臨帖是每一個書家學習書法的必由之路,臨帖方法正確,事半功倍;反之,事倍功半。書法美學中的“形”、“勢”是書法的基本元素之一。能不能準確對其理解與掌握,對書法學習具有重要意義。本文提出,在學習書法之始應注重對“形”的把握。在掌握了“形”之后,就應將重心轉移到對“勢”的把握上。這樣學習書法的效率才會更高。

關鍵詞:臨帖 美學 形 勢

一、書法美學中的“形”的概念

“形”顧名思義即指物體的輪廓,圓形、方形、立體形等等。中國漢字也有形,并且它的形有特殊意義。

(一)書法中的“線形”

書法中的“線形”就是點畫的“形”。如:篆書藏鋒的中鋒線條、隸書的蠶頭燕尾、楷書的藏鋒、行草書的露鋒起筆牽絲映帶;又如描述筆法的錐畫沙、折釵股、屋漏痕、力透紙背、流暢、圓潤、蠶頭燕尾、藏鋒、露鋒、垂露豎、懸針豎等。這些形容點畫形狀和技法運用的詞的背后都是不同的筆法,這不僅反映了書法中點畫“形”的豐富,也反映了筆法的豐富,正是這些讓人稱絕的筆法才使得點畫的“形”豐富生動。

不同的書家的點畫形狀也是不一樣的。就肥瘦來說,有顏真卿的《麻姑仙壇記》和褚遂良《雁塔圣教序》的區別;就變化來說,有小篆《嶧山碑》和隸書《張遷碑》的區別;就起筆收筆的形態來說,有智永《千字文》和大篆《石鼓文》的區別等。點畫的“形”與筆法直接相關,因此對點畫“形”的學習就是對筆法的學習。

(二)書法中的“字形”

本文的“字形”從兩方面論述,即字體和書體。

字體就是漢字在演變過程中形成的不同形態。漢字從甲骨文開始就有了其基本統一的造字方式,之后出現了金文,到秦出現了小篆,由于書寫需要對小篆的簡化而出現了隸書,進一步出現了草書、行書、楷書。它們都形成了各自獨特的字形:扁方造型的隸書、近似正方形的楷書,以及變化豐富的行草書等。

書體是不同人的書寫形成不同風格的形態。書體是建立在字體基礎上的,有了不同風格的書體,書法才能真正成為藝術。因此對“字形”的論述絕不能少了百家爭鳴的書體。篆書有厚重凝結的金文大篆,也有對稱工整的秦小篆;隸書字形有秀美的《曹全碑》,也有粗獷的摩崖石刻;楷書有顏真卿的寬博,也有歐陽詢的險絕;行書有“石壓蛤蟆”的蘇東坡,也有“死蛇掛樹”的黃庭堅等。

“字形結構”也是書體能夠變化的重要原因。“字形結構”包含了許多方面的變化與對比。釋智果《心成頌》中講:“回展右肩、長舒左腳……以側映斜、以斜附曲。”

漢字的字體、書體等各種空間性因素都是書法富于字形變化的基礎,它們共同創造了書法千變萬化的字形變化空間。

(三)書法中的“章法之形”

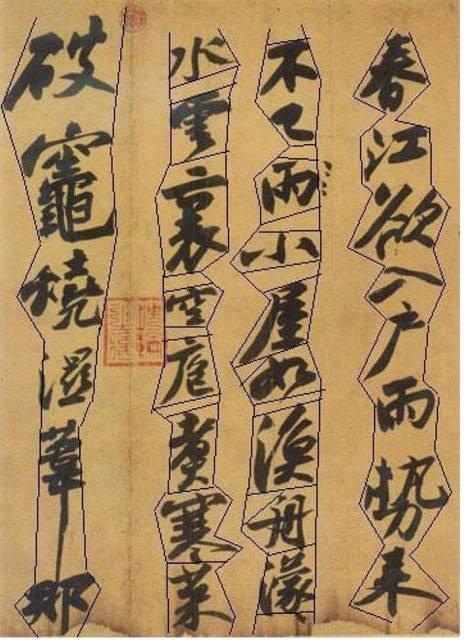

劉熙載《藝概》中講“書之章法有大小,小如一字及數字,大如一行及數行,一幅及數幅,皆須有相避相形,相呼相應之妙。”章法指一件書法作品中層次最高的組合形式,它包括各字的大小對比,墨色的濃淡,單字連接成行,單行連接成篇等方面。以蘇軾《黃州寒食詩》帖為例,(圖1)在這四行中,其章法的變化豐富。這幅作品中墨色的變化并沒有出現飛白之類的巨大對比,但每個字的緊結之處與疏朗之處的對比形成了視覺上的墨色濃淡對比。如第二行的“屋”字和第三行“空皰”之間的對比。還有字形大小的對比,也可以造成墨色變化的效果。又如圖1中第一行的左輪廓,每個字都有向左或者向左下伸出的筆畫,這使得在第二行的書寫不得不為第一行而做出改變。正因為這樣第二行右輪廓基本成為了一條直線,同時與第一行的行距也有所拉大,從而與第二、三行間的間距形成巨大對比。這幾行對比說明了章法的形是客觀存在的,并且是書法家在創作中有意識地不斷創造與調整的結果。

二、書法美學中的“勢”的概念

(一)“勢“是一種方向性

在實際的書寫中,“勢”是通過書寫留下的“形”表現出來的。

如圖2的“文”字在撇畫收筆和捺畫起筆之間有一條牽絲,這是書寫時因節奏和毛筆的運用造成的,這種點畫之間的連貫性被稱之為映帶。這種映帶是書法家在書寫時受到特定審美思想的支配和毛筆的運動而形成的。即使沒有出現牽絲,我們也能看到它的映帶關系。這就是毛筆運動而形成的“勢”,就是運動的方向,我們稱作“筆勢”。而字形當中也存在這樣的方向性。

在圖3中,我們能明顯看到兩部分:主體部分和點。主體部分有一種向左的方向性,而因為點向右下方勢大力沉的方向性的托墜使得整個字形在斜中取正。正因為有了這種方向性才有了形的組合,筆畫的組合,章法的組合,其實這就是字形中的“勢”。我們把它稱作“字勢”。是筆畫的組合造成的不同的方向感方向性的組合,多種多樣,抒情達意。

(二)“勢”是一種動能

物體被舉高就具有了“勢能”,當其降落時便將“勢能”轉化為了“動能”。

書法中也同樣存在這樣的問題,字形、結構、筆畫是固定的,寫錯則字錯,所以每一個漢字,每一根點畫都有其固定的“勢能”,在向“動能”的轉化上,與物理能的轉化不同,增加了大腦和審美意識的作用。

當書家的審美和創作意趣固定之后,“勢”就產生了,書法家的書寫都按照它的牽引或者推動,猶如開閘放水按照既定軌道一瀉而下。這就是“勢”的動能,也就決定了筆畫的方向。

“一點成一字之規,一字乃終篇之準。”(《書譜序》),“勢”不但管領一根線條、一個漢字的藝術結構,還能管領整個通篇的章法格局。如此,“勢”是一個很具象的東西,當它形成之后,只能按照它的要求去運行。雖然無形,但卻強大有力!

三、“形”與“勢”之間的關系

(一)“勢”必須依賴“形”來表現

孫過庭《書譜》講:“真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質。草乖使轉,不能成字;真虧點畫,猶可記文。” 勢必須通過有形的筆墨來表現。千變萬化的“勢”通過千變萬化的“形”來表現。“勢”需要“形”來體現,而“形”要依賴“筆法”。

在沒有扎實的線條基礎的情況下就學習行草書,是無法真正學會行草書的。空有一個行草書的樣子而沒有真正的技法支撐,這樣的字丑陋程度可想而知。怎能說有“勢”?何談抒情達意?

“形”是“勢”的基礎,而“勢”是對“形”的更高要求,有“形”而有“勢”是不可逾越的階段,學書者無不從基本點畫入手,進而追“勢”,若本末倒置,則事倍功半。

(二)有“勢”的“形”才是書法臨習所需要的“形”

“形”如果沒有表現出“勢”就不是書法所需要的“形”。“勢”是一種方向,蔡邕《九勢》說“凡落筆結字,上皆覆下,下以承上,使其形勢遞相映帶,無使勢背。”如若沒有“勢”的指引,再有力度的線條,再有美感的線條在字的組合當中也都是一個點,想讓他們組合串聯起來,就不能只有“形”。

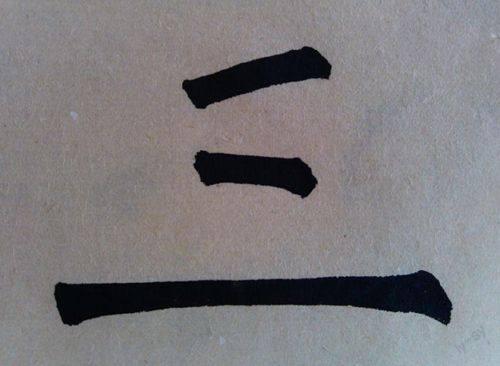

“勢”有兩重作用,一方面,它的存在有助于藝術空間的完成,可以視為營造空間的重要因素;另一方面,他的存在又成為檢驗藝術空間塑造成功與否的試金石和評判標準。這兩個方面的作用正是書法創作中書法藝術空間獲得確立的最基本元素。[1]如果只有“形”的排列而不考慮“勢”的視覺效果時,“勢”的不和諧足以使書法美遭到整體性的破壞。“形”的穩定根本無法與“勢”的破壞力相抗衡。如下圖4中所示,a中的三橫,筆勢不統一各自為政,組合在一起猶如繩捆柴棍,成為不了一個整體。而b圖與a圖形成了鮮明對比,三橫的筆勢統一,使得組合非常和諧。

用和諧的“勢”去引導“形”,才能抒情達意。形與勢互相補充,互相闡發。在具體的形式效果上,筆可斷開但意須連貫。這也是筆勢的作用。一筆與下一筆有其獨特的聯系,下一筆的出現位置、形狀是上一筆畫造成的勢能向動能的轉換。有勢而成,失勢則亂。 “形”、“勢”兼備,是書法對形、勢的綜合要求。

四、“形”與“勢”的關系在臨帖中的應用

臨帖是每一個書家所走的必須之路,有的人會臨帖,事半功倍;有的人沒有掌握臨帖的方法,事倍功半。“形”“勢”是書法的基本元素之一,該如何運用于書法臨習中,哪個階段更應該注重哪一方面,在一個階段之中該怎樣處理二者在臨習中的關系,在這一章中淺談幾點認識。

(一)初學書法注重“形”

臨摹古代碑帖是學書法的重要途徑。孫過庭說“察之者尚精,擬之者貴似”的話意指臨摹的方法,一是要觀察的仔細,二是要從形似到神似。只有觀察的仔細,才能臨摹的準確。形似就是要一筆一畫都寫像,精熟之后再去追求結構和神似。初學書法要去仔細臨摹每一根線條的每一個細微的變化,往往一個細微的變化就隱含了一個特別的筆法,怎樣抓住原帖字形和線形從而學到筆法呢,在這個階段“摳細節”的臨摹就成為了最簡單和最高的要求。

朱履貞《學書捷要》中說:“學書未有不從規矩而入,亦未有不從規矩而出。”初學書法要注重“形”的另一個重要原因是要學習“規矩”。“規矩”就是筆法、結構法則。書法是用線條點畫進行空間擺布的,每個細微的變化都影響很大,要想理解其中法則就必須從“形”入手,有“形”而后有“勢”。

(二)在準確臨摹的基礎上要把握“勢”

如在臨摹《自書告身》時,在不同的階段可以有不同的側重點。在開始時重點放在筆法上,繼而轉移到結體方面,然后至章法,最后從整體上把握原帖的風格氣息,達到形神兼備。[2]在掌握了基本筆法之后,如若還把注意力全部集中于點畫之上,就南轅北轍了,許多學書者在掌握了一定筆法之后就開始不斷的通臨,認為只要多寫就會出成績。孰不知有很多人在寫了很多年,下了很多功夫之后還是成績平平。到此階段最好的辦法就是多讀帖。按照“抓感覺”的方法去臨寫,主要是理解“勢”直至運用“勢”。

“勢”的軌道產生微妙變化,就會對間架構成影響又會對書法風格造成改變。因此,在臨帖已經初步掌握筆法的基礎后,要逐漸將重心放在整體感覺和通篇氣息的把握方面,與臨摹之初的感覺定位進行比照。如此反復,直到與原帖形神相合。[3]這樣的臨習還是臨摹到創作過渡的必要階段,使得書家把注意力擴展到空間布白。這不僅促使筆法的掌握,更能去理解不同字帖當中節奏的不同之處。

臨帖的目的就是要準確把握和理解范本的形與勢,就像彈奏樂譜上的一首曲子,不能僅僅把注意力放在一個音符上,還要從整體上去感受,不能只把每一個音符彈對而不成曲也不能通篇彈下來很多音節不準確。所以在臨帖過程中,始終都要在思想上同時注重形與勢,雖實際操作中有所側重,但也要不斷思考和練習兩者關系。用“勢”思考“形”,用“形”思考“勢”,用“形”促進“勢”的把握,用“勢”理解“形”的變化。這樣才能提高臨帖的效率。

注釋:

[1] 陳振濂.書法美學[M].濟南:山東人民出版社, 2006: 226

[2][3] 劉寶光.臨摹的系統定位在顏真卿《自書告身》中的應用[J].青少年書法(少年版),2006(08):19-21

參考文獻:

[1] 周汝昌.永字八法-書法藝術講義[M].桂林:廣西師范大學出版社,2001(12)

[2] 崔爾平.歷代書法論文選[G].上海:上海書畫出版社,1979

[3] 黃惇,李昌集,莊熙祖.書法篆刻[M].北京:高等教育出版社,2007(07)

[4] 陳振濂.書法美學[M].濟南:山東人民出版社, 2006(03)

[5] 劉小晴.中國書學技法評注[M].上海:上海書畫出版社,1991(06)

[6] 胡問遂.論入帖和出帖[J].青少年書法,2009(04)

[7] 劉寶光.臨摹的系統定位在顏真卿《自書告身》中的應用[J].青少年書法(少年版),2006(15)

作者簡介:

呂泉燁,江蘇師范大學14級在讀研究生,碩士學位,研究方向:美術學(書法)。