《苦干》歸來

鄭秋軼

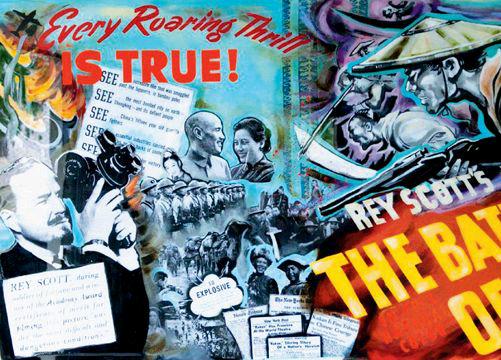

1942年《苦干》上映時的宣傳資料

在重慶的最高處,紅燈籠升起,人們開始“跑警報”:帶著包袱躲進防空洞、在江邊排隊乘船到南岸……消防車、救護車開上街頭,有條不紊,隨時待命。

隨著第二個紅燈籠升起,日本飛機襲來。頃刻間渝中半島黑煙四起,火光沖天。十幾分鐘后轟炸結束,全城一片死寂,只聽見嗶啵的燃燒聲。人們收拾殘局,但七星崗的若瑟堂——一座華麗的教堂已是殘垣斷壁。

這是紀錄片《苦干》的片斷,也是全片的高潮。在上世紀30年代末中國獨立對抗日本軍國主義入侵的時候,并不算知名的美國記者雷伊·斯科特與他的華裔友人來到中國,制作了這部紀錄片。1942年,《苦干》獲得奧斯卡紀錄片特別獎。

那是奧斯卡第一次設立紀錄片獎,頒獎詞稱:“授予在十分艱苦危險的情況下用16毫米攝像機拍攝了中國抗戰實況的影片《苦干》作出優異成績的雷伊·斯科特”。

此后,《苦干》消失。堪比倫敦大轟炸的重慶苦干史也僅僅成為這個城市的記憶。2015年4月,《苦干》終于回到它的誕生地重慶,并且帶回抗戰期間大后方犧牲的影像。

中國不可戰勝的秘密

《苦干》的策劃者李靈愛,是位華裔女性。她1908年出生于美國夏威夷,父母都是醫生。與父親一樣,她從小就關注中國。

抗戰爆發,李靈愛想讓全世界知道中國戰區的慘狀。據說,她曾接受過駕駛運輸機的訓練,有意駕駛轟炸機前往中國作戰。1941年,她在紐約參加募款時裝表演,照片上了《生活》雜志封面。

斯科特則是一位不知名的記者。他愛好探險,喜歡攝影,對未知世界充滿了好奇。兩個從未接觸過電影的人在夏威夷相遇,決定拍一部關于中國抗戰的紀錄片。

“李靈愛告訴斯科特,星期五有船,你去中國吧。斯科特不答應。李靈愛說,我一個黃皮膚的女人,尚且不怕,你一個男人,竟如此膽小。斯科特受不了如此激將,于是,不遠萬里來到了中國。”西南大學教授、中國抗戰大后方研究協同創新中心主任周勇告訴《瞭望東方周刊》,他曾看過李靈愛晚年的采訪視頻,她非常健談。

1940年夏,斯科特騎著馬從重慶珊瑚壩機場登岸。重慶市區隨時可見抗戰海報;洋行、百貨大樓林立,斯科特說,“重慶是一個中西結合的城市,但或許下次你來就認不出來了。”

此前,他們從美國飛到香港,再到廣東、越南,然后沿著中緬公路到了云貴川地區,沿西安、蘭州、西寧甚至到了甘肅青海西藏交界的地方,行程超過3萬多里。

周勇說,斯科特經歷過上海、南京的淪陷,包括上海八百壯士守四行倉庫,但是沒用膠片記錄下來。

一路上,斯科特拍下了中國人民流離失所的景象。《苦干》開篇,借用林語堂的話點出了主題:“中國為了抵御外敵,在很多年前修建了萬里長城,今天侵略者的鐵蹄雖然跨過了長城,但仍然要面臨一座新的長城,那就是抵抗外敵時堅強不屈的精神。”

《苦干》的副標題標明了這部紀錄片的主題:中國不可戰勝的秘密。他在中國戰時后方的拍攝,解答了這個問題。

“其中有個鏡頭,是農村的一幅漫畫,婦女對男人說,把鋤頭給我,你去打仗。”周勇說。

在重慶,斯科特采訪了蔣介石夫婦和孔祥熙,對宋美齡的戰時保育工作尤為贊賞。在成都,他把鏡頭對準校園和工廠。他認為,靠簡陋的航運把13萬噸設備遷到內地,“這是中國能持續抵抗的另一個秘密。”

在西北,穆斯林、藏族民眾也武裝起來。斯科特想知道,“中國眾多民族是如何統一并存的。”他四處和人交談,發現“抗戰精神已經融入人們的日常生活,他們的態度很明確:沒有勝利,寧可不要和平。”他還拍到一個鏡頭,轟炸來臨前,人們在買水果。

這部片子最大的特點是沒有表現雙方作戰的鏡頭,而且很少可以看到死難者遺體。“通過活著的人的精神狀態,來表現民族的不可戰勝。”周勇說,“另外,它完整地記錄了一次日本飛機對重慶的大轟炸。從開始到結束,十幾分鐘,一句旁白都沒有,全部原聲原色。”

斯科特的拍攝點在重慶南山的美國大使館,這里可俯瞰整個渝中半島。當時柯達膠卷剛問世,16毫米攝影機也是先進設備。“按今天的說法,他是白描,沒有擺拍,所以很能打動人,和《拉貝日記》、張純如的《被遺忘的大屠殺》好有一比。”周勇感嘆。

《苦干》的攝影師斯科特(右)和策劃人李靈愛(左)

赤貧的中國女人

1941年6月23日,《苦干》在美國紐約世界劇場公映,好評如潮。上百家媒體報道了此事。《紐約時報》評價:“這肆無忌憚的恐怖場面,帶來的痛苦甚至超過倫敦大轟炸。”

李靈愛在白宮給羅斯福放映了《苦干》。羅斯福原定只看20分鐘,最后卻看完了90分鐘全片。后來,他給重慶人民寫了一封信,贊揚其鎮定不屈的精神。這封信據說仍埋藏在重慶市中心的解放碑底下。

“羅斯福是不是因為看了《苦干》給重慶人民寫信,沒有直接的證據,但這個片子肯定對他有影響。”周勇說。

接下來的事有些出乎意料,《苦干》莫名其妙地消失了,再也沒有被放映過,也無人提及。奧斯卡檔案館、美國國家檔案館也沒有任何保存記錄,遺失在了歷史的煙塵中。

《苦干》獲得奧斯卡獎整整60年后,另一位夏威夷華裔女性羅賓龍成為了《苦干》的發掘者。2001年,這位電影制片人為策劃關于無名英雄的電影,在好萊塢的大街上隨機采訪路人:知名的華裔女性有誰?人們對此知之甚少,包括羅賓龍自己。

朋友告訴她,有一本創作于1940年的小說,描寫一位生活在夏威夷和紐約的中國女偵探。這個人物的原型就是李靈愛。羅賓龍研究李靈愛,由此意外地發現了《苦干》的故事。

羅賓龍找到斯科特家中,他的后人在上世紀90年代中期曾找到一個《苦干》的拷貝,但已無法放映,最后修復成85分鐘的家庭錄像帶。

當羅賓龍看完《苦干》,她確信,李靈愛就是自己要找的女英雄。“之前我從沒聽過李靈愛這個名字,也沒有因為自己是一個中國人而自豪,但李靈愛始終以此為榮。”

2014年7月,羅賓龍的朋友、周勇的老師,美國美田大學歷史系教授李丹柯通知周勇,在美國發現了一部與重慶有關的影片。“我們曾四處搜集資料,唯獨沒有電影資料。”周勇回憶。

羅賓龍給周勇發來《苦干》的三個片段,兩段是重慶街景和市民生活,一段是重慶大轟炸。后者看了非常激動,當即表示歡迎她來渝。20天后,羅賓龍飛到重慶。周勇在重慶三峽博物館安排了一場學者看片會。

對于《苦干》的消失,周勇認為,有一種推測比較接近實際:1942年太平洋戰爭爆發后,鋪天蓋地宣傳的是美國軍人的壯舉,“中國當時是很弱的一個國家,時間久了就淡忘了。而且當年的評獎、保存手段不像現在這么完備。至于是不是有其他原因,還需要研究。”

《苦干》的職員表上,斯科特是撰稿、攝影師,李靈愛是技術顧問。羅賓龍告訴周勇,李靈愛為這個片子傾家蕩產,斯科特也花了很多錢,最后兩家都非常貧困。她用了一個詞:赤貧。

“作為一個華裔,要讓影片進院線,進主流社會,就必須借助主流社會的人,因此她是實際制片人,但沒有制片人名分,這也反映了當時華裔的地位。獲獎也是斯科特,不是李靈愛。”周勇分析。

2015年4月的影片轉讓儀式上,羅賓龍說,美國曾有人疑問,日本真的對這座城市進行了慘絕人寰的大轟炸嗎?“我想,看了影片后,會有更多人認識和接受真實的歷史。”

目前,羅賓龍正在拍攝紀錄片《尋找〈苦干〉》。她隨著斯科特的足跡,來到重慶南山美國大使館遺址、渝中區若瑟堂、珊瑚壩機場和朝天門碼頭取景。這個當年差點被夷為平地的城市,現已變成摩天之都。

大后方的犧牲

比起南京大屠殺,重慶大轟炸的知名度不算高。周勇說,原因可能有兩點。一是戰后沒有清算;二是研究不深入。“南京大屠殺研究了很多年,史料集就出了七八十本。重慶大轟炸,從1985年到現在已經30年,研究很零散、不系統。”

史料統計,1938年至1943年間,日機空襲重慶203次,出動飛機9166架次,造成超過2.5萬人傷亡。1941年6月5日,日機24架分三批偷襲重慶,在5個多小時的轟炸中,渝中區十八梯、石灰市和演武廳三段防空隧道內發生了震驚中外的慘案,避難民眾窒息、踐踏,傷亡2500人。

“我是地道的重慶人,也是學歷史的,我也是第一次知道這個事情。當時非常震驚,這個城市居然發生了那么悲慘的事情。原來的教科書都不談,現在的教科書也沒有。我覺得那段歷史應該要告訴年輕人。”重慶市中國抗戰大后方研究中心常務副主任、西南大學歷史學院教授潘洵對本刊記者說。

1994年之后,潘洵一直堅持做重慶大轟炸研究。2014年,他的研究課題在重慶大轟炸基礎上擴展為“侵華日軍無差別轟炸的資料整理與研究”。中國有900多個城鎮被日軍炸過,這項研究可謂工程浩大。

對重慶困難的記錄,其實只是《苦干》對中國大后方描述的一個支點。

比如蜿蜒2300公里的滇緬公路,“如同金字塔一樣,這是一個偉大的奇跡,但這是自由人修建的,而非奴隸。”斯科特說,“中國有永不耗竭的人力,這是中國奇跡的另一個秘密。”在滇緬路上,他白天躲飛機、晚上趕路。途中他還撿到一只大熊貓,把它帶到了美國,放在了芝加哥動物園。

潘洵介紹說,抗戰時期中國的政治版圖分為三塊,以延安為中心的根據地、以上海為中心的淪陷區和以重慶為中心的大后方。

而據《蔣介石日記》透露,國民政府曾決議“以長安為陪都,以洛陽為行都”,經營西北。

但“西北地區經濟落后,自然條件較差,人力資源不足,地理上靠近華北,一旦華北淪陷,西北容易受到威脅。加之西北地區接近蘇聯,威脅并不小于日本。”潘洵說,西南重慶由此成為中國的戰時中心。

與白刃閃現的正面戰場或敵后戰場一樣,大后方在戰時也并非一片樂土:大量人口內遷,通貨膨脹,物價飛漲,異常艱苦。

即使如此,大后方仍然支撐了抗戰的進行,“重慶原是一座不設防的城市,沒有防空洞,到1942年建成了能容納42萬人的防空體系。兵工廠的防空洞,整個車間都在里面,有的現在還在用。”潘洵說。

2015年4月中旬,《被遺忘的盟國》一書的作者、牛津大學歷史學教授拉納·米德拜訪重慶。

這位為中國在二戰中的貢獻和地位“正名”的歷史學家觀看《苦干》后說,“從來沒有看到過這樣的紀錄片,與倫敦大轟炸非常相似。不過在西方世界,重慶大轟炸鮮為人知。這再次印證了《被遺忘的盟國》所強調的觀點:全世界應該對中國在反法西斯戰爭中的貢獻與地位予以公正評價。”

此前2014年8月,《被遺忘的盟國》中文版出版,書名被翻譯成《中國,被遺忘的朋友:西方人眼中的抗日戰爭全史》,封面圖案是重慶解放碑。