隆國際拍賣

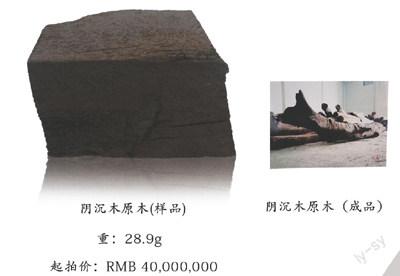

古沉木(陰沉木)又稱烏龍木、烏木、沉木、炭化木、東方神木等,系古時沉于水土之中的木材。遠古時期,原始森林中的大片名貴木材,受地震、山洪、泥石流等重大自然災害侵襲,成為被深埋于江河、湖泊、海底的枯木殘根。隨著時間的流逝,這些枯木殘根在水底泥沙中浸泡和磨壓,改變了原來的物理性能:木質內在的脂肪、糖類等都在水中溶解得干干凈凈,清除了蛀蟲、細菌的生存空間。有的被水底的泥沙腐蝕得絲絲縷縷,強化了材質的肌理美感;有的則變得剛勁挺拔,顯示出崢嶸之姿,形成了古樸凝重、銅打鐵鑄般的效果。其色澤也千差萬別,有棕色、灰色、紫色、黑色,也有外紅內黑或是黑皮黃心的。

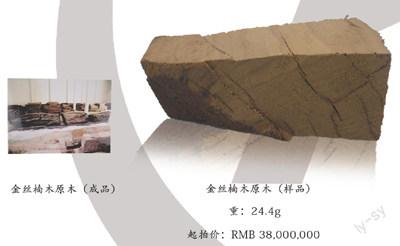

歷史上,楠、樟、梓、椆并稱為四大名木,而楠木被冠以其首,足見人們對楠木喜愛程度有多高。在中國建筑中,金絲楠木一直被視為最理想、最珍貴、最高級的建筑用材,在宮殿苑囿、壇廟陵墓中廣泛應用。根據《博物要覽》楠木有三種:一是香楠,木微紫而帶清香,紋理也很美觀;二是金絲楠(楨楠和紫楠的別名),木紋里有金絲,是楠木中最好的一種,更為難得的是,有的楠木材料結成天然山水人物花紋;三是水楠,木質較軟,多用其制作家具。古代封建帝王龍椅寶座都要選用優質楠木制作,同時還是古代修建皇家宮殿、陵寢、園林等的特種材料,該樹種自清代起就稀有了。晚

明謝在杭《五雜俎》提到:楠木生楚蜀者,深山窮谷不知年歲,百丈之干,半埋沙土,故截以為棺,謂之沙板。佳板解之中有紋理,堅如鐵石。

試之者,以署月做盒,盛生肉經數宿啟之,色不變也。

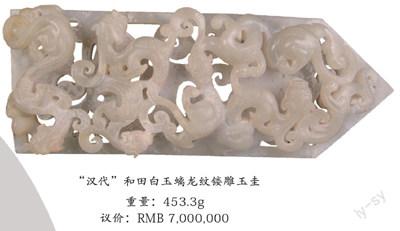

此玉圭也是至今為止發現的最早的鏤雕玉圭。玉圭上鏤雕的螭龍紋構思精巧,風格古樸,令人贊絕。螭龍紋大量涌現,逸筆草草卻頗有神采,盡顯盛世之時刻意追求精益求精的審美情趣。龍紋本是中華民族的圖騰和象征,其圖案和內涵幾乎被皇室宮廷貴族壟斷,成了統治者權利和地位的象征。這個發現意義重大,它不僅說明了在漢代鏤雕開始用于玉圭這個事實,還說明了玉圭作為“六瑞”之一的禮器在漢代已經開始向裝飾玉功能轉化。我們看到的玉圭,一種長形多邊形的新制式玉圭,包括漢代出現的鏤雕玉圭、出廓玉圭等等形制多彩的裝飾玉圭,實際上從漢代開始就逐漸流行起來。

該玉器來源于民間藏友,重量達205克。玉璧中間有一個圓孔,中間璧面飾谷紋,外沿呈墨染式弦紋,龍鳳交替,外形特征明顯,給人一種清幽靜謐的感覺。除此之外,我們還發現,該龍鳳玉璧的尺寸較大,玉的紋理非常清晰,較為完整地展示出漢代玉璧工藝品細致勾勒、精致規整的特點,在龍鳳玉璧正面圓環中央,還有一絲紋理,凸顯其與眾不同。龍鳳玉璧的紋飾飽滿,光澤度高,都可以看得出戰國玉器與其他時代的不同——光澤含蘊,質感極強。