博弈邏輯視域下的企業誠信建設研究

摘 要:隨著我國市場經濟的逐漸成熟,企業要想獲得持續發展必須建立信譽機制。本文從博弈邏輯的視角提出:自由競爭狀態下的企業之間的博弈是理性人追求利益最大化的博弈,為達此目的常采取失信的措施,信息的不對稱也會導致博弈的企業不講信用,所以暢通的信息是企業博弈的前提,重復博弈是建立企業信譽的有效手段,而政府干預則是建立企業信譽的有力保證。

關鍵詞:博弈邏輯;民營企業;誠信建設

1 信息——博弈的前提條件

我們知道,博弈論已經運用于市場多方面的實踐當中,例如在銷售、定價、招標、融資等許多環節上。的確,企業在許多方面需要做出決策,而信息是決策的前提和基礎,擁有充足、準確的信息,是能否做出科學決策的主要依據。同時,信息透明、傳播迅速,也有利于現代企業信譽的建立。[2]據2002年中國企業經營者成長與發展專題調查報告顯示:經濟越發展,開放程度越高,信息越暢通的地區,企業誠信度也就越高。如上海(地區):55.9%(信譽度)、北京:45.3%、江蘇:35.1%、廣東:34.7%、山東:29.1%、浙江:25%、天津:17.4%、遼寧:9.9%、四川:9.4%、河北:8.9%。因此,我們應該認真分析博弈的前提條件——信息,任何一場博弈都脫離不了充滿信息的現代社會這樣的交易背景。每一企業在追求最大化利潤的同時,都要遵守市場規則,具體表現為法規和倫理習俗等社會基本規則,只是遵守的程度不同而已。信息不對稱會給博弈的企業形成失信的機會,在這種條件下,個別博弈的民企若要堅守誠信要冒一定的風險。在信息不對稱的有限博弈中,占有信息優勢的一方擁有了獲取最大化利潤的機會,失信是信息不對稱有限博弈狀態下的常見現象。因此,若要建立誠信營銷的機制,只有保持信息的暢通才有可能。

在企業的許多實際交易中,對有關的信息一些參加者的確比另一些參加者知道的要多,這種信息優勢或者稱非對稱信息確實是屢見不鮮。通過操縱他人對己方能力和偏好的了解,就可影響博弈的結果。就我國企業的情況來看,大多數企業信息化建設還處在起步和探索階段,企業一般擁有信息不足,信息管理較落后。再者,由于政府相關的法律還不健全,企業交易者的權益又沒有得到應有的保護,當交易者權益受到保護的程度較低時,并存在信息不對稱等情況,交易的企業容易搞欺詐、搞假冒偽劣等不誠信行為,追求短期利益;當交易者權益受到較好的保護時,企業不敢輕易做出失信的舉動,所得的短期利益較低,而長期利益較高。目前我國的市場經濟秩序雖日益成熟,但還不足以使所有交易者權益都得到有力的保護,致使某些企業為了獲取高額的短期利益搞欺詐行為,而忽視了長遠利益,從而使某些企業進入不良的發展軌道,以致衰退甚至滅亡。

但要解決信息不對稱的情況絕非易事,就是在信息高度發達并必須有所溝通的今天仍然無法消除。這就難免出現企業決策中的由于信息不對稱而給企業家帶來的道德投機和道德風險。由于博弈雙方擁有的信息不對稱,某些企業在不知道交易對方誠信情況下,失信往往成為自己的最優戰略。針對上述這些情況,一方面企業應使產品信息透明化,加強信息型制度的傳導,一方面需要政府的監督和介入,媒體及強大的輿論力量,建立完善的信息傳導體系,提高企業信息的透明度,力求市場信息的公開和透明。建立暢通的信息傳遞渠道,及時傳遞信息是企業誠信重建的前提,因此,能否解決非對稱信息問題關乎市場制度的完善和有效。若要消除企業交易當中的失信行為,就要建立快速的信息傳遞體系,使博弈雙方都能得到相關信息,最終使誠信者獲益、失信者受損。當然,企業雙方若長期、多次交易即重復博弈也會使得博弈雙方更大程度地了解彼此的信息,使更多的單方信息變為博弈雙方的公共信息,故而消除了搞欺詐的可能性。

2 重復博弈機制的建立

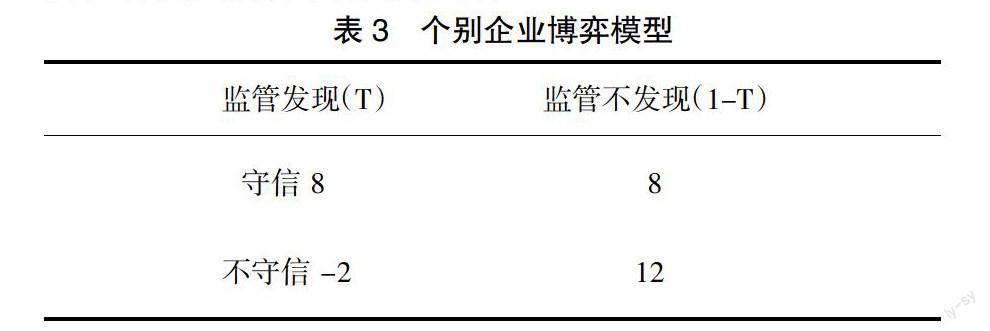

企業之間的合作與否是以利益的得失為轉移的,它們之間的競爭博弈是理性經濟人最大化的利益之爭,是不穩定的。如果把企業之間的博弈用支付矩陣表示,見下表:

從上表可以看出:博弈企業雙方為了追求最大化利益,若一方選擇失信所達到的占優策略均衡的結果(8,0)或(0,8),要優雙方信守承諾的結果(6,6),這里體現了個別企業追逐利益導致市場無序的矛盾。因此,在市場競爭中,出現了個體理性和團體理性的沖突,為了避免這種情況的出現,西方經濟學者提出了重復博弈的概念。博弈邏輯分為一次博弈與重復博弈(或多次博弈)。通常情況下,一次博弈在使企業追求最大化經濟利益的同時,不必擔心對手會在以后的博弈中進行報復,因此,它是不擇手段、不講信譽的。一些企業為暫時的超額利潤所吸引,選取了放棄誠實守信的原則及對企業信譽的追求。但是長期這樣交易下去就會出現,博弈企業雙方都選擇失信或者進行交易的另一方選擇終止。交易的雙方都選擇失信(從上述支付矩陣可看出)獲得的利益(2,2)將大大低于守信所帶來的利益(6,6)。如果交易的一方對另一方產生了不信任,則選擇終止,其利潤為(0,0),喪失了交易伙伴,企業的可持續發展將會受到阻礙。重復博弈則要求交易雙方要彼此更深入地互相了解,樹立彼此的信譽,以便相互之間建立長遠的利益關系,在連續博弈中使交易雙方長期獲利。

交易的企業和其它企業交易時通常會有兩種情況出現:一是該企業選擇失信,并采取“觸發戰略”,因為博弈信息不對稱,其他交易的企業不能及時獲知該企業失信行為的信息,仍會繼續與之交易,短期內能獲得很高的利潤,但一旦被對方識破就很難再有交易行為;若該民企選擇守信,需要經過相當長的一段時間才能得到選擇失信時獲得的利益。可見,在信息不對稱的情況下,企業會優先選擇一次博弈。但隨著我國市場經濟的日益成熟和政府監管力度的逐步加大以及信譽信息的暢通,民營企業經營戰略的規劃,不僅要著眼企業的短期利益,更要放眼企業的未來,即不僅要考慮單次博弈中利潤的最大化,更要兼顧此次決策對雙方后續博弈的影響,只有全方位的考慮,民營企業在博弈中才能獲得較多的占優策略,在市場競爭中獲得更多有利于自己的發展機會。總之,重復博弈有利于交易的企業雙方建立信譽機制,并且,企業的信譽也是其進行重復博弈(即雙方多次交易)的必要條件。

3 政府對企業博弈的干預是企業信譽形成的必要條件

假定在政府干預缺失的自由競爭的市場環境中,博弈邏輯的決策主體都表現為理性,而且他們所有行為(包括能否守信)的目的都是為了獲取效益的最大化,這里的決策主體是指民營企業,它們的效用最大化,指民企追求短期利潤最大化,它們的博弈情況如下表:

在上面的支付矩陣中,作為決策主體的兩個企業甲和乙,在決策時都會參照對方的決策。假如甲、乙企業都選擇守信,那么雙方彼此獲利為6,若甲企業單方選擇失信則獲得的支付為8;乙企業若選擇失信,甲企業選擇守信是不會有任何收益的,甲企業如果也選擇失信卻能得到4的收益。故此,甲民營企業為了最大限度獲利,無論乙企業是否守信,都會選擇失信,以便最大程度地確保自己獲益。同樣,乙企業為了實現效益最大化,也會依照這樣的推理程序做出失信的策略,此時,甲、乙企業即有相同的博弈策略,也就是失信策略。這種情況下,對甲、乙企業來講無論對方采取哪一種方案,失信的策略是能夠給彼此帶來更大利益的策略,因此,在民營企業之間以及民營企業與其它企業的博弈當中,如果沒有政府的監督機制,決策主體做出任何不守信的行為都不會為此付出額外的失信成本,或受到嚴厲的懲罰,博弈民企雙方選擇失信,最終得出唯一的納什均衡,其博弈結果為(4,4),明顯少于雙方守信(6,6)的收益。甚至還會因為企業理性經紀人這樣的決策導致整個交易的無法進行,并且還會減少社會資本整體流量,使社會的整體利益呈現出非理性狀態,甚至出現0收益的納什均衡,更談不上達到帕累托的最優狀態。

可見,單憑個別企業的自覺而無外部制約機制,守信行為是無法保證的。因此,需要政府建立長期有效的制約機制,例如在制度建設、經營環境等方面建立誠信意識,推進企業交易的信譽。為了規范企業在獲取利益時采取的手段,政府應對所有參與企業的交易行為進行干預,對參與企業的決策造成影響。在完全競爭的市場當中,每個企業都會面臨許多交易伙伴,因此,他們不用改變機會成本,只改變其交易伙伴。所以,博弈的雙方企業無法猜透對方會采用何種策略,無法確信與對方的交易能否永久進行下去,所以,不守信策略的選擇就成了彼此效用最大化行為,尤其是在雙方一次性的交易過程中,承諾的兌現是最沒有把握的事情。因此,在自發的完全競爭的市場經濟結構中,假如沒有政府的干預、監督,企業追求短期利益最大化的特征注定其守信行為不可能或極少發生。

因此,國家對企業競爭有關方針、政策的制定是其守信行為能否發生的重要保證。其中的原因就是放棄守信成本不必承擔任何費用,還能給失信方帶來更大的利益,這使得企業不會自覺遵守誠信交易。政府是靠增加企業的失信成本,使得博弈雙方遵循守信原則來實現效用的最大化。

其實,從長遠來看,守信是能給企業帶來經濟效益的,因此,越是成功的企業,越會自覺堅持守信的原則。有著較高信譽的知名企業一旦有了不守信的記錄,不僅會損害自己的聲譽,更會影響到企業的收益。所以,越優秀的企業,越愿意堅持守信的原則。本著這樣的信念,在企業的交易當中,(守信,守信)的均衡情況總會穩定地保持下去。

雖然如此,在復雜的現實經濟活動中不守信行為還是時有發生。但這不能否認政府監管的成效,只能表明政府的監管力度還無法保證每一次交易的失信行為得到遏制及懲罰。只要存在獲利而不被懲罰的機會,作為博弈邏輯主體的交易企業就會鋌而走險。

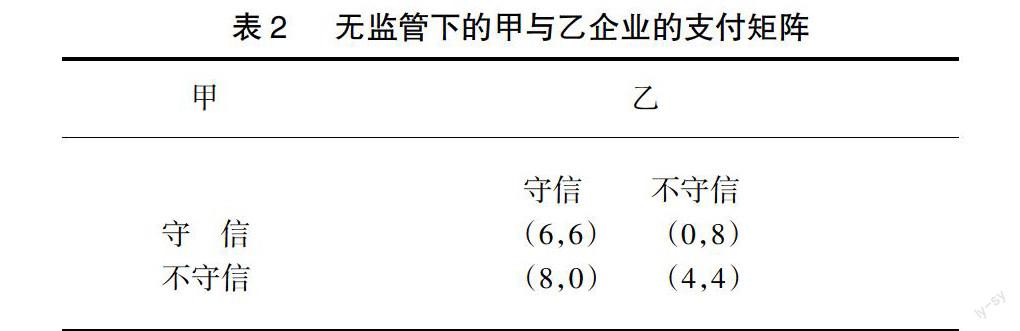

我們可以通過博弈模型來分析個別企業的決策行為如下:

①知道對方是遵守承諾的,并選擇守信會獲得8個有效支付;

②選擇不守信并沒被發現獲利為12;

③選擇不守信而被發現制裁為-2如果這個企業的不守信行為被發現的概率為T,根據概率論知道,不被發現的概率為1-T。下表所示即為這場博弈中的支付矩陣。

如果8>12-14T即T>4/14時,交易者選擇守信;

如果8<12-14T,即T<4/14時,交易者選擇不守信。

從上面的計算、分析看出:企業交易的失信成本越大,他們在交易中守信的幾率就越大。所以,增加企業的失信成本將是其有效措施;在規定了失信成本后如若保證信息的暢通,某些企業的失信行為一旦發生就會被發現,并得到及時的制止和懲戒。

因此,企業之間博弈競爭離不開政府的宏觀調控。因為政府的干預,是其守信行為實施的保證。其理由是:失信不但不承擔任何費用,還能給失信方帶來更大的利潤,政府干預的實質是增加了企業的失信成本,迫使其不得不遵守誠信。為了遏制失信行為,政府還可對此制定法律制度,把依法治國延展到依法治商當中,嚴厲打擊民企交易當中的不守信行為,加大他們的失信成本,形成博弈企業的雙方只有遵守信譽才可能實現效益最大化。當然,政府對民營企業競爭實行監管是在一定的范圍之內,只有民營企業的自律與政府的有機調控結合在一起,才能有效地保證市場秩序的穩定與經濟的正常發展。

參考文獻:

[1]周永生.黃昊.基于博弈論的中小企業競爭戰略思考[J].當代經濟, 2012.2:42-43.

[2]張鳳涼,黃鵬燕.論我國民營企業的信用缺失與重建[J].特區經濟,2007.10:100-11.

[3]李勇.基于博弈論的企業決策行為研究[D].浙江大學,2001.11.

基金項目:

河北省社會發展一般課題(項目編號:2014031504)

項目名稱:基于博弈邏輯的河北企業決策研究。

作者簡介:

高艾華(1968-),燕山大學繼續教育學院政文教研室,副教授, 邏輯學研究生,河北省邏輯學會會員,研究方向:博弈邏輯。