手機拍照,新聞攝影的下一站

王建華

2000年前后,我經常在加沙和約旦河西岸采訪。有一次在東耶路撒冷發生了一起爆炸事件,我趕到時現場已戒嚴,而有些附近的居民向我兜售他們手中的膠卷,聲稱他們拍到了“第一現場”的畫面。當時的情形是,普通公民即便拍到了現場畫面,但因為缺少傳播渠道,無法形成有效的傳播,發布照片須經由專業媒體才能完成。今天的世界已經大大不同了,小小的手機,已可以完成拍攝、編輯、發布、閱讀、反饋、社交等環節,這不正是完成甚至擴展了新聞傳播的整個流程么?

手機照片被媒體采納甚至用作頭版報道的示例可追溯到十年前。而近十年來,特別是手機互聯網高速發展后,手機照片越來越廣泛地被應用于新聞報道領域,這里既有普通公民來自現場的本能記錄,也有專業新聞攝影師有意識的運用。雖然手機新聞攝影還算個新生事物,這個新生兒呱呱墜地,但已經開始展露獨特的個性。套用一句網絡用語:“人類已經無法阻擋手機攝影了。”或許,手機拍照,正是新聞攝影的下一站。

“第一人稱”攝影報道

傳統的新聞攝影報道主要依靠攝影記者完成,他們強調客觀、“第三人稱”式的報道。而手機新聞攝影報道中,很多新聞事件當事人采用“第一人稱”式的報道,使受眾產生一種真實、親切的感覺。

2009年,美國人克拉姆斯用iPhone 將一幅照片上傳到Twitter網站,并留言:“哈德遜河上有一架飛機,我在渡船上,要去救人,瘋掉了。”第二天他的照片擊敗美聯社專業記者拍攝的照片,登上美國大報的頭版。

而在2013年韓亞航空墜機事件中,三星公司高管David Eun逃生后轉身對著飛機殘骸拍攝一張照片并上傳到Twitter,這一行為使他完成了對該事件的全球“首發報道”。另一位乘客徐達則是一位攝影愛好者,他的手機照片被三大通訊社轉發。David Eun和徐達的乘客身份,使他們得以在“最近”的距離呈現事件原貌,這是任何隨后趕來的專業記者所無法比擬的;社交網站則使他們以微不足道的成本,獲取了傳播渠道,并使得新聞內容以最快捷的方式傳遞給受眾。傳統媒體賴以生存的兩大法寶—專業化報道和傳播渠道—被輕而易舉地替代了。

公民報道的社交傳播

手機新聞攝影的拍攝者大多數為非專業人士,他們在人數上和拍攝照片的數量上都遠超職業新聞攝影師。雖然在技術和經驗上有所欠缺,但常常因為接近新聞現場,或者有鮮明的個性在競爭中勝出。而這種勝出離不開社交媒體的支持,甚至可以說正是社交媒體獨特的裂變式傳播特點讓手機新聞攝影快速發展。普通人參與新聞報道已經不僅是充當“線人”的角色,普通公眾拍攝完新聞圖片也不必再等待職業記者的到來。手機攝影一與公民新聞相結合,便能擁有巨大的傳播力和影響力。

2008年8月7日,劉翔因傷告別倫敦奧運會,翌日的《東方早報》頭版刊發了一張北京地鐵員工用手機拍攝并上傳到微博的照片,描述了乘客駐足觀看劉翔摔倒在倫敦奧運賽場的情形。2012 年夏,中國留學生楊迪用諾基亞手機拍攝的陶然亭地鐵站水灌如瀑布,被新華社播發通稿后,即被多家報紙采用為頭版照片。

幾個案例顯示了手機照片成為新聞圖片報道的新信源,然而這些手機照片在媒體報道前就已經通過社交媒體傳播了出去,并且擁有相當數量的點擊率,“圖片編輯”只是在事后找到了一張好照片而已。到2014 年,國家主席習近平在北京慶豐包子鋪吃包子,成為熱點新聞,最先得到廣泛傳播并被媒體們轉載的影像也是來自現場的手機照片。

專業媒體實踐漸多

以上我們列舉的例子都是普通公民參與新聞攝影報道。如今,職業新聞攝影師在手機新聞攝影的探索和實踐上也日漸豐富。有的攝影師選擇用手機作為主要拍攝工具,但更多攝影師只是把手機攝影作為“樂趣”或“偶爾使用”。不過,無論是哪種情況,職業新聞攝影師似乎都或多或少受到一點“用手機,還是相機”的困惑。并且,很多職業攝影師在談到手機攝影的時候,都會說他們覺得被拍攝者變得更放松、更自然。整個拍攝過程更象是一次交流、聊天。這種獨特的心理感受拉近了鏡頭兩端的距離,是吸引職業攝影師用手機記錄的一個重要“心理”因素。

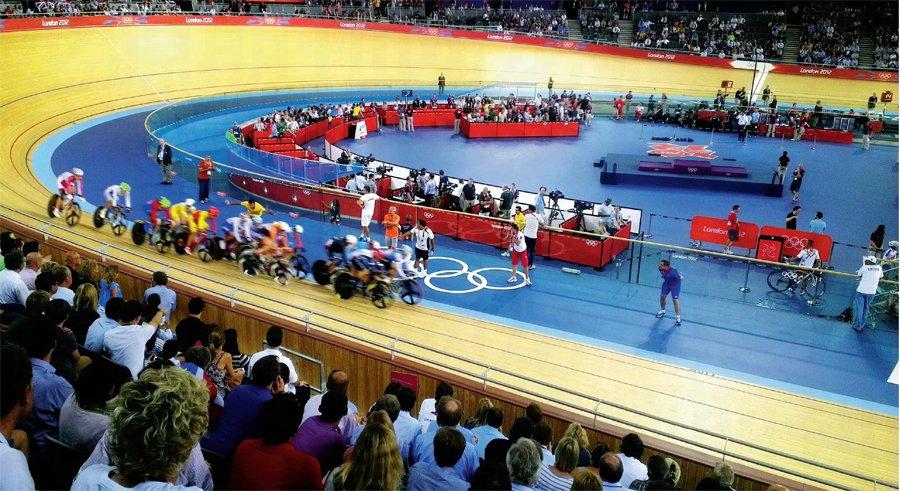

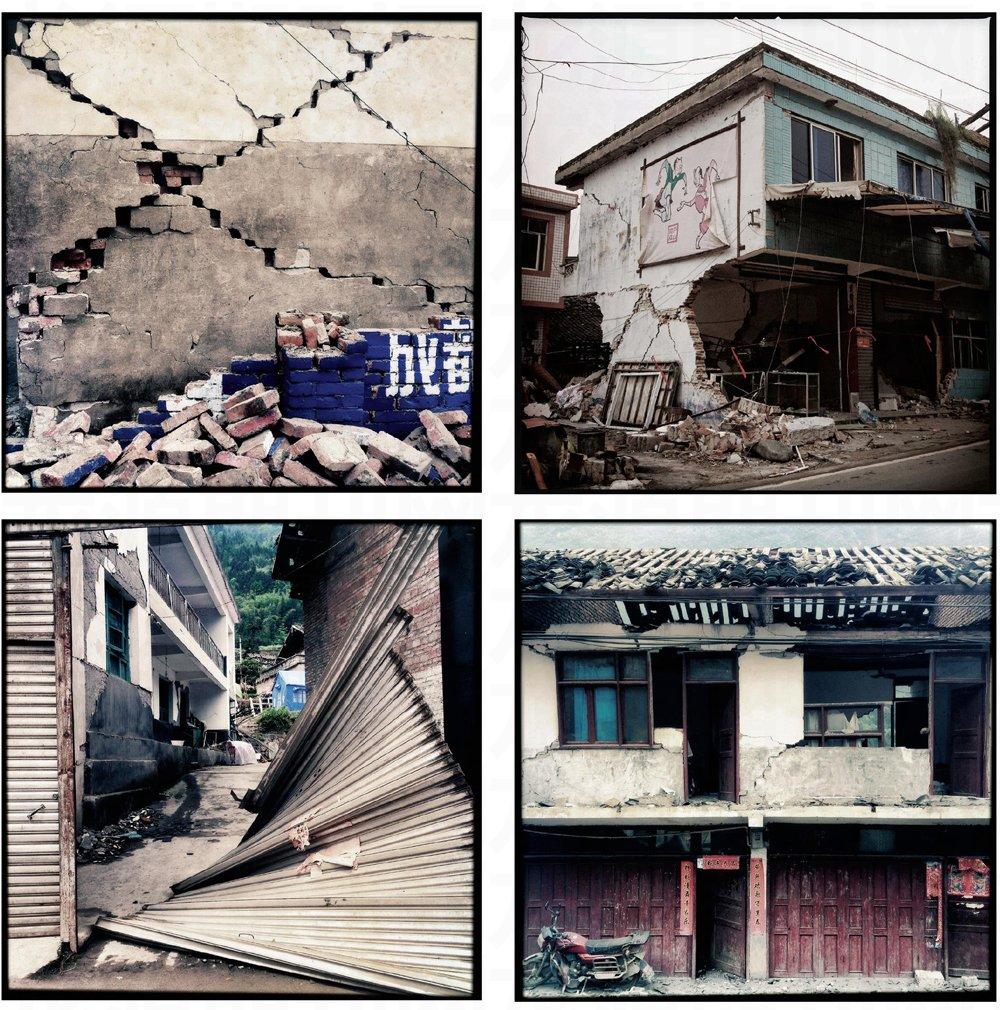

新華社攝影記者在倫敦奧運會期間,把手機攝影作為一項配合報道方式,拍攝了大量奧運賽場內外的精彩照片。而在2013年的蘆山地震后,新華社記者金良快用手機拍攝的《節日里的災區勞動者》和《站立的廢墟》,成為新華社首次在重大事件報道中的手機新聞攝影專題。

隨著手機攝影功能的強大,手機有可能成為除體育攝影等一些特殊場合外,應用最廣泛的新聞攝影器材。但與公民報道不同的是,專業媒體的手機新聞攝影報道會更加嚴肅。

手機照片也是數字照片,因此中國攝影家協會和中國新聞攝影學會聯合制定的《新聞紀實類數字照片技術規范》同樣適用。但同時也有一些過去的標準或守則未能覆蓋的區域,這是由于手機的技術特點和使用方式決定的,比如濾鏡使用問題。業界應當制定一個針對手機新聞攝影的技術規范。

現在的突發事件報道,第一時間在網絡上出現的往往是現場的手機照片。媒體在使用這些照片時,必須十分謹慎地做出判斷。四個月前,新華社攝影部制定了首個“關于采用社交媒體現場照片的流程”如下:

1.第一時間與作者聯系;

2.確認照片的真實性;

3.獲得授權發稿;

4.留下聯系方式發放稿費;

5.全程記錄過程。

(本文首次發表于新華社攝影部內部刊物《新華攝影月報》,本刊已再次編輯。作者系新華社攝影部社會新聞采訪室主任。)