人口老齡化與我國商業銀行流動性關系的實證研究

黃明清

摘 ? 要:基于1996-2012年時間序列數據,本文建立向量誤差修正(VEC)模型,并運用協整分析、Granger因果檢驗對人口老齡化與我國商業銀行流動性的關系進行實證研究。結果表明,人口老齡化與我國商業銀行流動性之間存在長期的均衡,人口老齡化每加劇1%,將引起商業銀行貸存比降低0.0830%;誤差修正機制使得短期內人口老齡化與我國商業銀行流動性的非均衡狀態逐步趨于均衡;人口老齡化是我國商業銀行流動性的單向Granger原因。

關鍵詞:VEC模型;人口老齡化;商業銀行;流動性

中圖分類號:F830.31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-0017-2015(4)-0016-04

改革開放以來,我國經濟社會迅速發展,受醫療服務改善、預期壽命延長、出生率下降等諸多因素的影響,我國人口年齡結構發生了顯著的變化。國家統計局數據顯示:2000年末,我國65周歲及以上人口達到8913萬人,占總人口比例的7.01%,依照聯合國關于老齡化的劃分標準,標志著我國自21世紀開始就已進入老齡化國家。國家統計局2012年社會發展統計公報顯示,到2012年年末,65周歲及以上人口12714萬人,占總人口的9.4%。人口老齡化程度的不斷加深將對社會經濟發展和人民生活等各個領域帶來廣泛而深刻的影響。對于政府來說,人口老齡化帶來的首要問題便是養老金赤字壓力下的養老金制度安排和變革問題。在改革中,一種從依靠公共財政工具向依靠私人金融工具轉變的制度發揮了重要的作用。對于商業金融機構來說,這種養老金“私有化”無疑創造了巨大的商機,而作為我國金融體系中最主要的參與機構,商業銀行應該依靠自身的優勢,緊緊抓住我國人口老齡化和養老金市場化帶來的機會,從養老金金融發展中尋找新的利潤增長點。因此,為了順應養老金“私有化”,商業銀行必須保持較高的流動性,以便隨時應付客戶提存的需要,所以研究人口老齡化與商業銀行流動性之間的關系具有重要的意義。

一、文獻綜述

之前學者關于人口老齡化與商業銀行流動性之間關系并沒有進行直接研究。王剛2004年以某商業銀行對北京市經濟影響進行分析,得出2020年前,北京市的儲蓄率仍將保持增長趨勢,2020年后,人口老齡化對北京市居民儲蓄率產生負面影響,進而影響商業銀行的流動性;石瑩、趙健以國際數據為經驗,探索人口老齡化給中國金融市場帶來的巨大商業金融需求,提出商業銀行介入養老金金融業務,既可以規避由于“金融脫媒”帶來的收入風險,又可以通過加強商業銀行的流動性進而提供專業的養老金服務創造新的利潤增長點;徐丹通過分析我國老齡化社會對養老金融特殊需求以及現階段商業銀行養老金融業務的發展情況,表明我國養老金融處于“零散”發展狀態,養老產業涉及較少以及產品服務較弱的不足,并且指出商業銀行流動性不足很可能是導致上述情況的直接原因;劉嘉偉、項銀濤通過對我國住房反向抵押貸款的分析,提出實行住房反向抵押貸款,有效地解決人口老齡化所帶來的養老金下行的困難,有力地保障老年人的晚年生活,在實踐中,應該選擇成熟的具有較好流動性的商業銀行作為試點;陳煌生、陳天瑋結合國內人口現狀和人口老齡化對商業銀行業務經營活動影響的分析,認為隨著老齡化的推進,居民的儲蓄率會下降,貸款需求將放緩,從而商業銀行的流動性會大大提高;婁飛鵬認為人口老齡化為商業銀行老年金融業務提供了機遇,但卻導致商業銀行的貸款行業分布不平衡,間接地降低商業銀行的盈利能力,同時也不利于商業銀行發展互聯網金融業務。之前學者對人口老齡化對商業銀行的研究都未進行直接論述,大都是研究商業銀行對人口老齡化這一不可逆轉的社會現象所應該采取的策略以及建議。因此,本文在前人研究的基礎上,對近年來人口老齡化與商業銀行流動性的代理指標進行實證分析,并相應地提出策略與建議。

二、實證分析

(一)變量選擇

人口老齡化對商業銀行流動性的影響表現在:人口老齡化加劇,養老保險受限,居民儲蓄下降,貸款減少,從而導致商業銀行流動性充裕。因此本文所要分析的變量應包括人口老齡化、養老保險、居民儲蓄率、商業銀行流動性等。

1、人口老齡化指標。根據國際通行的老齡化衡量標準,為避免人口老齡化預測數據與實際情況的偏差,選取老年撫養比(ODR)作為參數。

2、商業銀行流動性指標。本文采用存貸比(CDB)來反映商業銀行流動性。考慮到數據可得性,本文只分析國有四大商業銀行的流動性。

從數據來源方面看,ODR的數據來源于國家統計局歷年中國統計年鑒,CDB的數據來源于國研網數據中心。ODR均選取1996-2012年的年度數據,并進行相應處理;CDB選取1996-2012年四大國有商業銀行資產負債表的年末數據,并且進行處理。為了消除數據中可能存在的異方差情況,將上述時間序列數據進行自然對數處理,變化后的變量相應為LODR、LCDB。

(二)變量平穩性檢驗

由于經濟變量中絕大多數的時間序列數據并非是平穩性的,這樣所研究的結果存在偽回歸的問題,為了避免這種情況,必須先對數據進行單位根檢驗,本文采用了ADF檢驗法對上述時間序列的平穩性進行檢驗,檢驗結果如表1所示。

從表中的檢驗結果我們可以看出:LODR、LCDB的ADF統計值的絕對值小于5%水平下臨界值的絕對值,這說明這兩個序列在95%的置信水平都是非平穩的。進一步檢驗顯示,DLODR、DLCDB在95%的置信水平上都是平穩的,即LODR、LCDB均為一階單整序列。

(三)協整檢驗分析

協整檢驗是分析變量之間是否存在長期的均衡關系。由單位根檢驗中可以得知,LODR、LCDB都是同階單整序列,滿足進行協整檢驗的前提條件。進一步采用Johansen協整檢驗法對多變量序列進行向量協整檢驗,檢驗結果如表2所示。

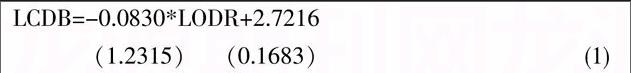

由協整檢驗結果中的跡檢驗統計量大于5%顯著水平臨界值以及伴隨概率0.0362,可以看出在95%的置信水平下拒絕無協整關系的原假設,這說明我們的變量之間存在協整關系;進一步對應原假設最多一個協整關系,我們在檢驗結果中可以看出其相對應的伴隨概率為0.4643大于0.05,說明在95%的置信水平下接受原假設,因此可以得出各變量之間存在唯一的協整關系,也就是說人口老齡化與商業銀行流動性之間存在長期穩定的均衡關系,并且由分析可知標準化后的均衡方程為:

LCDB=-0.0830*LODR+2.7216

(1.2315) ? ? (0.1683) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1)

從長期來看,人口老齡化與存貸比存在負相關相關,其中人口老齡化每加劇1%,將引起商業銀行貸存比降低0.0830%,這與我國當前人口老齡化導致儲蓄率下降,使得商業銀行的貸存比下降的事實相符合。

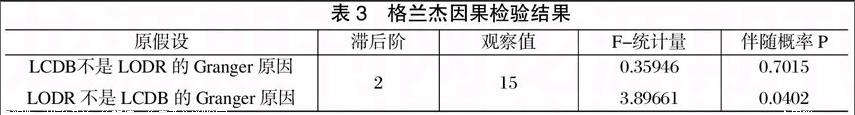

(四)格蘭杰因果關系檢驗

協整分析只能說明人口老齡化與商業銀行流動性之間存在長期的均衡穩定關系,但是不能說明它們之間是否存在經濟意義上的因果關系。為了確定人口老齡化與商業銀行流動性之間的相互關系,對文中的各個變量之間的關系進行格蘭杰因果檢驗,檢驗結果如表3所示:

從表3中可以,在5%的顯著水平下,商業銀行流動性不是人口老齡化的Granger原因,說明我國商業銀行流動性對人口老齡化并沒有顯著的影響;另外,人口老齡化是我國商業銀行流動性的Granger原因,說明人口老齡化對我國商業銀行流動性具有顯著影響,事實也正是如此,1996-2012年以來我國的人口老齡化越來越加劇,而我國商業銀行的貸存比也是逐年減少,并且在2005年以來貸存比都低于75%的界限,表明我國商業銀行出現流動性過剩的現象。

(五)VEC模型估計

協整檢驗結果表明,人口老齡化與我國商業銀行流動性之間存在長期的均衡,但是這一均衡并不是不變的,而是一種動態的均衡。當均衡系統受到沖擊,這種均衡會被打破,而系統又會通過一定的誤差校正機制逐步恢復到均衡狀態。在此,筆者通過建立誤差修正模型(VEC)來考察人口老齡化與我國商業銀行流動性的短期關系。通過檢驗發現VEC模型的所有特征根都落下單位圓內,如圖1所示,因此VEC模型分析的結果可靠。由于本文重點討論人口老齡化對我國商業銀行流動性的影響,在此僅討論我國商業銀行流動性的短期方程,得出VEC模型如下。

在短期內,對我國商業銀行流動性而言,貸存比滯后一期和滯后二期的系數值為正,協整關系的誤差修正項系數為負,所以當我國商業銀行流動性出現過剩時,誤差修正機制將會使得商業銀行流動性減弱。對人口老齡化而言,雖然老年撫養比滯后二期的系數值為正,但是老年撫養比的滯后一期的負面影響遠大于滯后二期的正面影響,因此在短期內人口老齡化會降低我國商業銀行貸存比,也就是說在短期內人口老齡化對我國商業銀行流動性具有正面影響。

(六)脈沖響應分析

脈沖響應函數用來衡量來自隨機擾動項的一個標準差沖擊對內生變量當前和未來取值的影響,能夠比較直觀地刻畫出變量之間的動態交互作用及其效應。由于上文建立的VEC模型經檢驗是穩定的,因此可以進行脈沖響應函數分析。圖2給出了LCDB、LODR對LCDB的沖擊響應圖,其中,橫軸表示沖擊作用的滯后階數(單位:年),縱軸表示響應的大小。

圖2(a)給出了我國商業銀行存貸比對自身的脈沖響應。在第1期對存貸比一個單位的正向沖擊后,存貸比脈沖響應會在第2期達到最大,然后開始下降,在第5期后穩定,并且從響應圖上可以看到我國商業銀行貸存比對自身沖擊所帶來的響應都是正向的。從圖2(b)中可以看出,在第1期對老年撫養比一個單位的正向沖擊后,商業銀行貸存比脈沖響應會在前3期出現下降的負向作用,并且在第3期達到最低點,表明當期老年撫養比對貸存比的抑制作用達到最大,從第3期后,脈沖響應開始上升,并且在第6期達到負向作用的穩定狀態,從而可知,在長期老年撫養比對商業銀行貸存比具有抑制作用,也就是說,人口老齡化會加劇我國商業銀行的流動性。總之,人口老齡化對我國商業銀行貸存比的脈沖響應函數的分析結果與上文的協整分析的結果一致。

三、結論與啟示

本文通過協整分析、Granger因果檢驗對人口老齡化與我國商業銀行流動性之間關系進行了實證分析,我們可以得出以下主要結論:(1)在長期,人口老齡化與我國商業銀行流動性存在穩定的均衡關系。每增加1%的老年撫養比,將引起我國商業銀行貸存比降低-0.0830%,也就是說人口老齡化會加劇我國商業銀行流動性的過剩情況。從短期的VEC模型來看,人口老齡化與我國商業銀行流動性之間存在動態非均衡,誤差修正機制的存在使得人口老齡化與我國商業銀行流動性在長期中逐步趨于均衡,這一點也與人口老齡化對我國商業銀行貸存比的脈沖響應函數的分析結果相一致。(2)Granger因果關系檢驗表明,人口老齡化是我國商業銀行流動性的Granger原因,并且是一個單向因果關系,說明當前人口老齡化在一定程度上加強了我國商業銀行流動性。

由上述結論可以得出以下啟示:首先,商業銀行應該把握人口老齡化這一趨勢所帶來的老年金融業務,積極地開發老年金融產品,用來疏導過剩的流動性。針對不同老年客戶的需求,開發不同類別的金融產品組合,不僅可以大大滿足老年人的需求,還能很大程度上削弱商業銀行流動性。其次,加大老年金融產品的創新,降低金融產品風險。由于養老醫療等項目占用資金大、期限長,商業銀行可以通過對長期、大額養老產業信貸資產進行重組創新,降低其風險,改變原來老產業信貸資產流動性差的特性。最后,組建老年金融機構,提高綜合金融服務,降低商業銀行流動性。老年人口的消費需求不僅催生了以老齡產業為代表的行業發展,也將帶動其對金融服務的需求日益多元化,單獨由商業銀行提供金融服務顯然無法滿足其需求。為此,商業銀行在為老年人口提供金融服務時要注意做好異業合作,以此擴大客戶來源,減少信息不對稱,分散服務老年人口的風險。

參考文獻

[1]劉嘉偉,項銀濤.老齡化社會與商業銀行住房反向抵押貸款[J].中國金融,2005,(12):43-44。

[2]石瑩,趙健.人口老齡化、養老金市場發展與商業銀行養老金業務策略[J].理論學刊,2012,(6):65-69。

[3]王剛.人口老齡化對居民儲蓄的影響分析—以北京市為例[J].經濟問題探索,2006,(9):143-148。

[4]徐丹.商業銀行發展養老金融策略分析[J].新金融,2013,(11):36-41。

[5]張昊.老齡化、非中介化機制與金融體系變遷[J].金融理論與實踐,2009,(7):66-69。

The Empirical Study on the Relationship between the Aging Population and the Liquidity of Commercial Banks in China

HUANG Mingqing

(School of Information Management, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013)

Abstract:Based on time-series data from 1996 to 2012, the paper makes an empirical research on the relationship between the aging population and the liquidity of commercial banks in China by establishing VEC model, making the co-integration analysis and Granger causality test. The results show that there exists a long-term equilibrium between the aging population and the liquidity of commercial banks. That is, 1% increase in the aging population could decrease the LDR with a rate of 0.0830%. The error correction mechanism transfers the non-equilibrium state of the aging population and the liquidity of commercial banks in short-term into equilibrium gradually. And the aging population is the unidirectional Granger cause of the liquidity of commercial banks.

Keywords: VEC model; the aging population; commercial bank; liquidity

責任編輯、校對:張宏亮