海參池塘新型附著基生態高效養殖技術

陳秀玲等

摘要:目前海參池塘出現了附著基下沉,清坑困難,池底老化、新的病原微生物滋生等諸多問題。近幾年通過進行不同種類的附著基敷設對比試驗,效果最好的當屬PC管附著基,該附著基價格低廉,操作簡便,敷設面積大,遮陰效果好,方便海參收獲,而且通過采取投放大規格的參苗,引進籃子魚進行青泥苔清除等措施,使養殖單產提高25%,促進了海參養殖業的健康發展。

關鍵詞:新型附著基;大規格海參苗;青泥苔;籃子魚

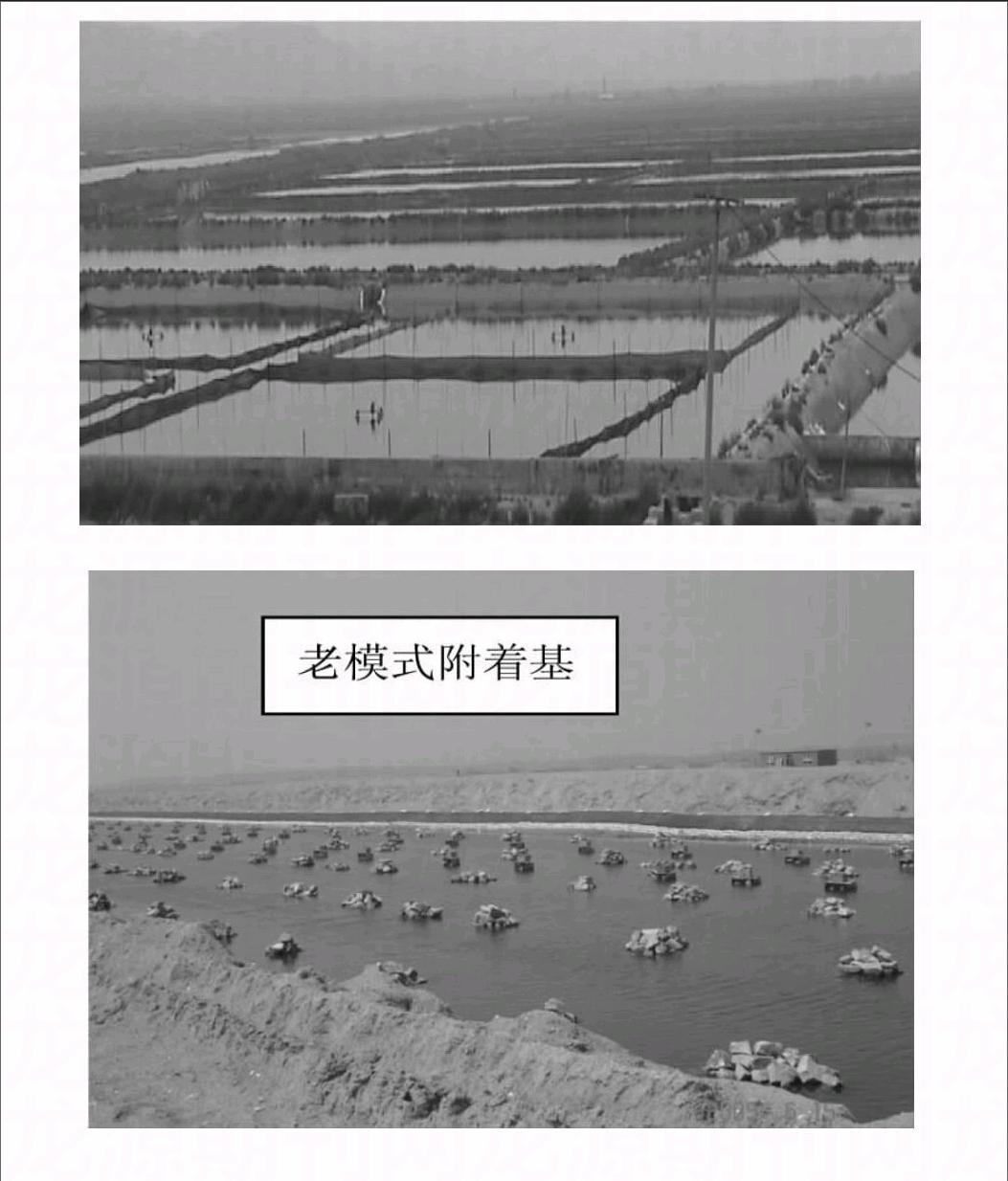

昌黎縣是河北省海參養殖大縣,目前養殖規模3 667 hm2,已有十余年的養殖歷史,是我縣坑塘養殖的支柱產業。但現代化的養殖水平并不高,大多數的養殖戶還停留在靠天吃飯的初級放養階段,產量低、效益差。隨著養殖規模的逐年擴大,海參養殖又出現了種質退化,水質異常、病害頻發等諸多問題,每年坑塘養殖的成參均出現不同程度的死亡,品質下降。究其原因主要是原有的海參石礁附著基出現下沉,清坑困難,池底老化、新的病原生物滋生。要從根本上解決這一問題,亟需改變傳統的養殖模式,現把我們的做法總結如下。

1坑塘改造及附著基設置

1.1池塘選擇

選擇的區域位于昌黎縣大灘鄉陳啟民海參養殖場,面積53.33 hm2。海參出池以后將池水排干,清除池內原有附著基及過多的淤泥,讓池底得到充分的風吹及暴曬。單個池塘面積為2~3 hm2,底質為砂礫底或硬泥底質,池塘水深2.5 m左右。

1.2池塘的改造

敷設附著基前先在池內開挖一條長0.3~04 m深的環溝,環溝面積占池塘面積的20%~25%;坡度不宜太大,以免有泥沙淤積。南北各設進、排水閘門一個,以自然納水為宜,夏、冬季水位要納至高位,以利于海參夏眠與越冬;水源應避免淡水注入,無工農業污染,特別注意不得有油污侵入。

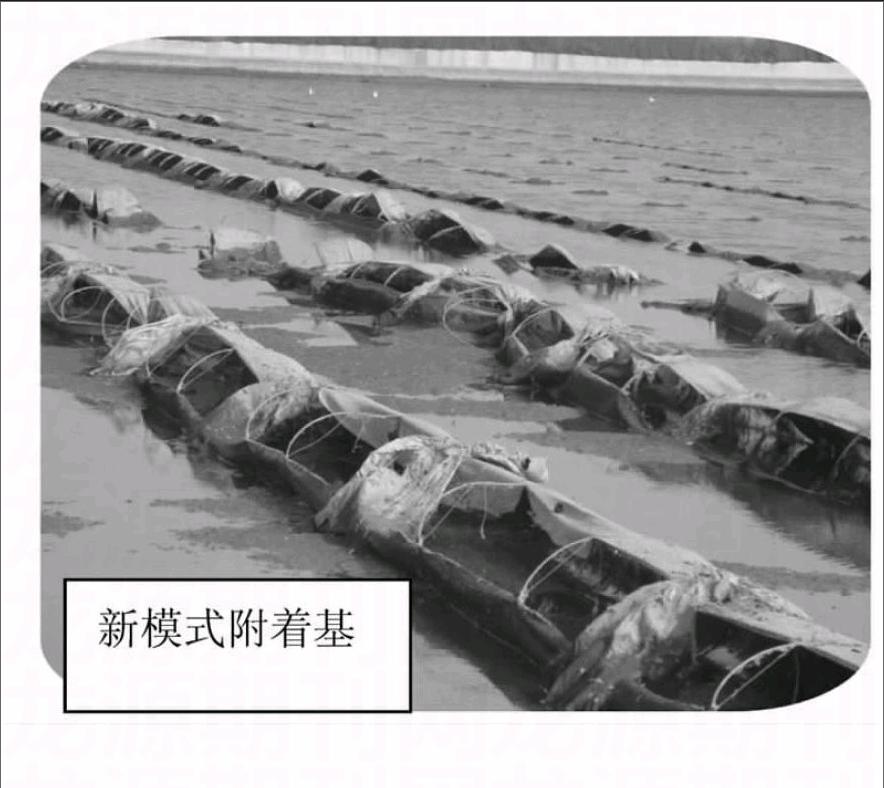

1.3敷設附著基

PC管附著基:選擇直徑2.5 cm,長、寬各80 cm的U型PC管做骨架。把U型PC管倒插入泥土中20 cm,從池塘的一頭均勻排列在整個池塘中,每個礁體之間的行距、列距設置為4 m,最后用巨型棕色網覆蓋整個池子,再在參礁與參礁之間壓上裝半袋沙子的聚乙烯網袋壓實以便形成多孔的結構。整個附著基的鋪設面積占整個池底的45%以上,比普通石塊附著基鋪設面積提高15%。該附著基使用期限不超過兩年,比石塊礁清塘容易得多,可極大地降低病害的發生。

2放苗前的準備

2.1池塘修整及消毒

在春季氣溫開始回升以后修整池邊,加固池堤,疏通進排水渠道,并對海參池邊進行加固、護坡。一切準備就緒后開始進水40 cm左右,按照225 kg/hm2的量使用漂白粉兌水化漿,濾過渣子后,全池潑灑,在進水口處安裝上閘板,用80目篩絹做成過濾網,以防止小魚、蝦、蟹及其卵進入池內。兩天后將水全部排出,使用經過濾消毒的海水全池換水3~5 d,每天兩個潮水,檢測水質合格后,方可進水70~80 cm。

2.2基礎餌料的培養

3月下旬開始進水施有機肥培養基礎餌料。即把發酵好的雞糞均勻撒播在池底,施肥數量為1 500 kg/hm2,經過大約10 d浸泡,雞糞中的營養成分完全溶解在池水中,為藻類繁殖提供了充足的養份,水位保持在0.8~1 m以內,隨著水溫的逐步上升,餌料生物大量繁殖,水色呈現黃綠、黃褐色,利于海參早期攝食。

3大規格海參苗種放養

3.1海參苗種質量

苗種采購來自海參良種繁育場,規格在70~80頭/ kg,體表干凈、無粘液,體態伸展活動自如,不抱團,肉刺完整、尖挺,攝食量大、排便迅速呈條狀,確保健康參苗進入養成池。

3.2放養時間及密度

4月初水溫10 ℃左右時選擇無風、晴朗天氣,池塘水溫與苗種繁育池的溫度控制在2 ℃以內,放養時要有潛水員操作,讓參苗自行爬入附著基中棲息、避敵,放養密度控制在3~3.5頭/m2。

3.3餌料投喂

放養初期通過施肥繁殖底棲餌料生物,主要是底棲硅藻;攝食生長旺盛季節適量投餌,主要投喂海參專用配合飼料及鼠尾藻、海帶、裙帶菜等藻類碎屑。投喂量要根據池塘的肥瘦及海參的生長情況合理配置。一般投喂新鮮大葉藻占海參體重的10%~15%;配合餌料投喂量占海參體重的3%~5%。

4引進籃子魚進行大型藻類生態清除

海參的敵害生物是青泥苔,為保證籃子魚的成活率,放養前首先對選擇的池塘進行野雜魚清除,并按照1 500尾/hm2、750尾/hm2、375尾/hm2標準進行籃子魚的不同密度青泥苔清除對比試驗,經過對比顯示,投放籃子魚的池塘青泥苔得到了有效控制,海參產量增加15%以上,而未投放籃子魚的海參池塘,青泥苔蔓延,池塘呈現缺氧、死苗現象。

5水質管理

水質管理前期主要掌握只進不排。具體方法每2~3 d進水10 cm,池子達到最高水位后,追施少量無機肥,可施入尿素15~45 kg/hm2,一周后開始少量排水,補充新水。進入7月以后,池水溫度明顯升高,刺參也逐漸進入休眠期,這時,停止喂食。同時,加大換水量,并保持最高水位,一般換水量不低于30%。池塘水色淺黃綠色或淺棕色,透明度控制在65~75 cm,pH值7.8~8.5,水溫?10~18 ℃,鹽度保持在25‰以上。雨后防止雨水傾灌,鹽度劇降,大雨過后要及時排去表層淡水,并加大換水量。

6病害防治

目前海參常見病有搖頭、腫嘴、化皮、排臟、潰爛等腐皮綜合癥及弧菌病等,要堅持防重于治的原則。預防方法是放苗前用海參專用消毒藥對參苗進行藥浴30 min;定期對池塘進行消毒,每半月用375~450 kg/hm2生石灰消毒一次;定期潑灑底質改良劑和微生態制劑以調控水質,達到最佳的養殖水環境。

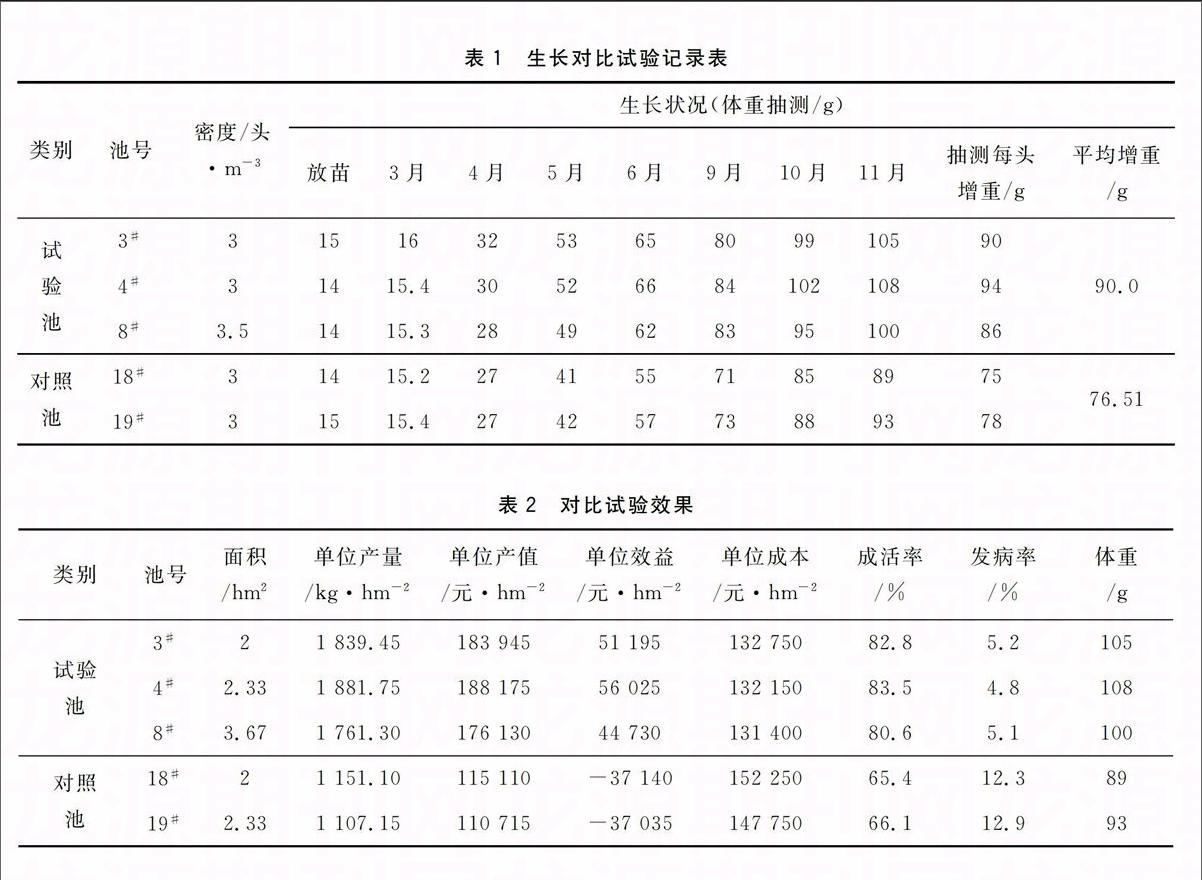

7收獲

該模式實驗面積53.33 hm2,放苗數量160萬頭,共出售8~10頭/kg以內規格商品參97.51 t,成活率達82.5%。出池參平均產量 1 828.2 kg/hm2。當年海參成品市場價格偏低,平均出塘價為100元/kg,產值182 820元/hm2,總產值975.04萬元,單位成本132 375元/hm2,總成本 706萬元,單位效益50 445元/hm2,總效益26904萬元,產量比原計劃提高了的21.88%,效益比原計劃提高了的68.15%。預計在池塘內未進行捕獲的12~30頭/kg大規格幼參361.35 kg/hm2,總產量19.27 t,將繼續在池塘內養殖,經過一個越冬期,待來年春季根據市場情況適時進行銷售。具體養殖生產情況見表1。

8結論

良好的池底是海參養殖高產、穩產的重要保證;投放大規格越冬苗種,當年放苗當年收獲,改變了參池常年在水中浸泡的狀態,有利于池底暴曬,消毒、清池,延緩了池底的老化,還減輕了因常年有水而使海藻大量滋生的可能性,減輕了因池底老化而導致的病害發生。通過新舊養殖模式的對比,新的養殖模式成本低、病害少、產量高,具有很強的先進性、實用性,應該大力推廣。

海參養殖中青泥苔泛濫成為海參養殖中的一大難題,傳統養殖模式會采取人工撈取方式或利用藥物進行控制,這樣不僅增加成本,還破壞了原有的池塘菌群構成而且容易造成海參藥物殘留。試驗利用生物方法進行青泥苔清除取得了意想不到的效果,我們建議籃子魚的放養量要根據池塘青泥苔的多少靈活掌握,一般池塘放養量控制在1 500~2 250頭/hm2。