東昆侖地區賽什騰組碎屑鋯石U-Pb年代學:對其物質來源及地層時代的約束

靳立杰 ,周漢文 ,朱云海林啟祥

(1.中國地質大學(武漢) 地球科學學院,湖北 武漢 430074;2.山東省第一地質礦產勘查院,山東 濟南250014;3.地質過程與礦產資源國家重點實驗室,湖北 武漢 430074;4.教育部長江三峽庫區地質災害研究中心,湖北 武漢 430074)

昆侖造山帶位于青藏高原北緣,是中國中央造山帶的重要組成部分,以阿爾金斷裂為界,可將其分為東昆侖造山帶和西昆侖造山帶。東昆侖造山帶為一經歷了多次板塊拼合裂解及洋陸相互轉化等多旋回造山活動的復合造山帶,是東特提斯構造域的重要組成部分,近年來受到地學界的廣泛關注(潘裕生等,1996;殷鴻福和張克信,1997,1998;朱云海等,1999;李榮社等,2008)。東昆侖造山帶南部出露的賽什騰組為一套邊緣前陸盆地碎屑沉積,是該區原特提斯洋發生俯沖消減到碰撞閉合的填滿沉積記錄。賽什騰組作為原特提斯洋陸相互轉化過程中形成的盆地碎屑沉積物,能夠記錄海陸變遷、盆–山構造格局形成及與周圍環境相互作用的演化歷史(Dickinson and Suczek,1979;Bhatia,1983)。尤其是其中的碎屑鋯石,以其分布廣泛、U-Th-Pb同位素體系封閉溫度高(吳元保和鄭永飛,2004)、在后期風化溶蝕和低級變質作用中能夠保持穩定(Cawood and Nemchin,2005;Wu et al.,2007)等特點,被廣泛用于限定地層沉積年齡下限、示蹤物源區、反演盆地演化、恢復區域古地理格局等方面(Anderson,2005;陸松年等,2006;楊宗永和何斌,2012)。但前人對賽什騰組的研究較少,目前公開發表的資料顯示前人僅對賽什騰組沉積巖的形成時代做過探究,但未給出定年數據,且由于其中缺乏化石記錄,就其地層時代目前仍存在較大爭議(青海省地質礦產局,1981;徐強,1996;王國燦等,2004);關于其物質來源,前人研究中并未涉及。鑒于賽什騰組在區域演化和構造恢復上的重要地質意義,因此本文選擇其上段進行了碎屑鋯石年代學研究,對其物源區經歷的構造熱事件進行了討論;結合沉積建造中出現的斜層理指示的古水流方向,對其物源進行了恢復;根據碎屑鋯石中出現的最年輕鋯石,結合侵入地層中的巖體年齡,限制了賽什騰組的沉積時代,結束了前人對其時代歸屬的爭論;并進一步依據賽什騰組是東昆侖地區原特提斯洋發生消減到閉合的填滿沉積記錄,提出可以利用其地層時代對延伸至研究區的部分原特提斯洋的閉合時間進行約束。

1 地質背景及樣品特征

東昆侖造山帶是昆侖造山帶阿爾金斷裂以東的一段,北部為柴達木地塊和塔里木地塊,南部為可可西里盆地與巴顏喀拉地塊(圖1),其內部可以分為東昆北地塊、東昆中構造混雜巖帶和東昆南增生楔混雜帶。其中東昆北帶主要出露古元古界白沙河巖群、中元古界小廟巖群和新元古代片麻狀花崗巖;東昆中帶主要出露萬寶溝群、沙松烏拉組和納赤臺群,為前寒武紀–早古生代構造巖片的拼合體;東昆南增生楔混雜帶主要為晚古生代的沉積巖構造巖片,未見基底地層出露(王國燦等,2004;陳能松等,2006a,2008)。

圖1 研究區地質圖(據1∶5萬深溝幅區域地質調查報告(中國地質大學(武漢),2014)修改)Fig.1 Geological map of the study area

賽什騰組為東昆南增生楔的一部分,巖性主要為一套中–厚層淺變質碎屑巖,與上覆中–下三疊統洪水川組呈角度不整合接觸(圖1),可見加里東期二長花崗巖巖脈侵入其中(圖2a)。鑒于其變質程度較低,基本保留了原巖的結構和構造,結合野外實地勘察和室內巖相學研究,可將研究區內出露的賽什騰組劃為三段:下段主要為粗粒變砂巖、中粗粒含堇青石變砂巖與堇青石片巖互層,內部發育鮑馬序列的 A、B、C、D段的不同層序組合,并且發育變余粒序層理等;中段主要為中細粒變砂巖與中細粒含堇青石變砂巖互層,多見變余平行層理、楔狀交錯層理等;上段主要為中粗粒變質砂巖、中細粒含堇青石變質砂巖和粉砂質板巖,局部夾粗粒的變砂巖,甚至含礫粗粒變質砂巖,多見變余板狀交錯層理、槽狀交錯層理等,野外測得一組斜層理層面產狀 0°∠39°,前積紋層產狀 295°∠19°(圖2b)。對賽什騰組的沉積環境進行恢復,認為其下段為一套深海濁流沉積,中段為淺海沉積,上段為濱淺海沉積,總體表現為由深海向濱淺海過渡,結合前人在研究區北部的賽什騰組中發現的代表潮上環境的碳酸鹽巖(中國地質大學(武漢),2002),可認為賽什騰組為一套海退沉積建造。

本次研究樣品采自賽什騰組上段,大灶火溝4985高地附近,巖性為變長石石英砂巖,新鮮面為灰綠色,主要由石英、長石組成,可見少量的綠泥石、白云母、黑云母等礦物(圖2c)。

圖2 賽什騰組變碎屑巖與巖體的接觸關系(a)、交錯層理(b)和鏡下特征(c)Fig.2 Photos showing the contact relationship between the Serteng Formation metaclastic rock and monzogranite (a),the cross-bedding (b) and micrograph (c) of the metaclastic rock

2 分析方法及結果

樣品鋯石分選工作由河北省誠信地質服務公司完成,分選量約10 mg。在雙目鏡下挑選出無明顯裂隙、干凈透明的鋯石顆粒,然后將其制靶,并進行反射光、透射光和CL圖像分析,選定最佳的待測鋯石點位。

鋯石激光剝蝕等離子體質譜 LA-ICP-MS U-Pb同位素分析在中國地質大學(武漢)地質過程與礦產資源國家重點實驗室完成,實驗采用的激光剝蝕系統為德國MicroLas公司生產的GeoLas2005,ICP-MS為美國Agilent公司生產的Agilent7500a。分析所用激光斑束直徑為32 μm,采用國際標樣91500為外標進行同位素分餾校正,鋯石微量元素含量利用多個USGS參考玻璃(BCR-2G,BIR-1G)為多外標、29Si作為單內標元素進行校正,標樣91500與鋯石樣品以 2∶6的比例交替完成測試。數據處理采用 ICPMSDataCal軟件( Liu et al.,2008,2010) 完成,普通Pb校正采用ComPbCorr# 3_151完成(Anderson ,2002) ,年齡計算及諧和圖的繪制采用Isoplot3.0完成(Ludwig ,2003)。

3 鋯石特征及定年結果

樣品中鋯石主要呈近橢圓狀–圓狀,少量長柱狀、破碎狀,粒徑在40~100 μm之間。根據鋯石CL圖像(圖3)特征,將鋯石分為3種類型:一種鋯石具有明顯的振蕩環帶,顯示為巖漿成因,占樣品中鋯石的大多數;一種鋯石顆粒具有典型的核邊結構,表明其曾經歷變質增生過程,但由于研究區內地層變質程度僅為綠片巖相,未達到鋯石的生長條件,因此推測此類鋯石的變質增生邊形成于源區;另一種鋯石顯示無環帶或弱分帶現象,為變質鋯石,數量較少。選取樣品中的85顆鋯石進行了LA-ICP-MS分析,共85個測點,分析結果見表1。

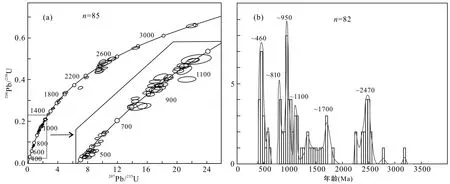

選取其中諧和度大于90%的82個數據點進行分析,得到鋯石Th,U含量及Th/U比值(圖4a,表1)分別為 0.1~1925 μg/g,37~2551 μg/g,0.004~1.97,測點鋯石Th/U比值普遍大于0.1,僅3顆低于0.1。由碎屑鋯石U-Pb年齡諧和圖(圖5a)可以看到數據點普遍沿著或靠近諧和線分布,只有少量存在鉛丟失現象。測點55給出了最年輕的鋯石年齡421±7 Ma,諧和度為94%,鋯石Th/U=0.67,結合其CL圖像特征,判斷其為巖漿鋯石;測點36給出了最古老的鋯石年齡3167±35 Ma,諧和度為99%。

圖3 碎屑鋯石CL圖像(比例尺為50 μm)Fig.3 Cathodoluminescence images of the detrital zircon grains (the scale bar is 50 μm long)

圖4 碎屑鋯石 Th-U 圖解(a)和Th/U比值-年齡圖解(b)Fig.4 Th vs.U diagram (a) and Th/U ratio vs.U-Pb age plot (b) for the detrital zircon grains

圖5 碎屑鋯石U-Pb同位素年齡諧和圖(a)和頻率直方圖(b)Fig.5 Concordia U-Pb diagram (a) and age frequency diagram (b) of the detrital zircon grains

?

?

?

4 討論

4.1 源區構造熱事件

昆侖造山帶構造–巖漿活動頻繁,元古代、早古生代均有不同規模的巖漿活動,發育侵入巖和火山;太古代記錄較少,有確切證據的太古代地質體出露于阿爾金帶。李惠民等(2001)利用同位素稀釋法進行顆粒鋯石U-Pb同位素年齡測定,獲得阿爾金山東段花崗質片麻巖3605±43 Ma的上交點年齡,Sm-Nd同位素測定也獲得略大于3500 Ma的Nd模式年齡,首次發現中國西部前寒武紀存在始太古代基底。王國燦等(2004)對東昆侖地區小廟巖群變質碎屑巖系進行 SHRIMP鋯石 U-Pb定年,得到 3206±14 Ma的207Pb/206Pb顆粒鋯石年齡信息。此外,如圖6所示,依據賽什騰組的碎屑鋯石年齡譜特征反演了昆侖造山帶及其鄰區所經歷的構造–巖漿事件,依次為:早元古代早期構造–巖漿事件、早元古代晚期構造–巖漿事件、中元古代晚期構造–巖漿事件、新元古代早期構造–巖漿事件和早古生代構造–巖漿事件:

(1) 早元古代早期構造–巖漿事件(2500 Ma±):早元古代構造–巖漿事件在昆侖造山帶及其鄰區的地質記錄主要分布在塔里木陸塊的阿爾金地塊、鐵克里克地塊和秦祁昆地塊群,表現為TTG巖系及中酸性的侵入巖體(何世平等,2012)。陸松年和袁桂(2003)報道了阿爾金地塊阿克塔什塔格一帶大量年齡為 2600~2700 Ma的 TTG巖系;張傳林等(2003)報道位于鐵克里克地塊侵入赫羅斯坦中的阿卡孜二長花崗巖體鋯石SHRIMP同位素年齡為2426±46 Ma;郝國杰等(2004)報道全吉地塊中侵入大坂群的莫河片麻巖鋯石U-Pb年齡為2348 Ma;另外,王國燦等(2004)在東昆侖地區小廟群也發現較多 2400~2500 Ma的碎屑鋯石,認為是太古宙末期一次強烈的構造巖漿事件的地質記錄。

圖6 昆侖造山帶及其鄰區前泥盆紀構造演化序列(據何世平等,2012修改)Fig.6 Pre-Devonian tectonic evolution of the Kunlun orogenic belt and its adjacent area

(2) 早元古代晚期構造–巖漿事件(1800 Ma±):早元古代晚期構造–巖漿事件在昆侖造山帶及其鄰區的地質記錄主要分布在塔里木陸塊南部、華北陸塊西南部以及秦祁昆地塊群,表現為中酸性巖體的侵入,并伴隨少量基性巖侵入和火山作用(何世平等,2012)。郝國杰等(2004)報道阿爾金地塊喀臘大灣溝侵入米蘭巖群片麻狀石英正長巖鋯石SHRIMP年齡為 1873±10 Ma。

(3) 中元古代晚期構造–巖漿事件(1300~1000 Ma):中元古代晚期發生的構造-巖漿活動屬全球性構造事件,地質學家稱之為“格林威爾運動”,這期事件使全球不同前寒武紀陸塊發生碰撞聚合形成Rodinia超大陸(Condie,2001),然而這期運動在東昆侖及其鄰區的存在與否一直爭議不斷:陸松年(2001)指出中國新元古代重大構造熱事件所發生的時間(1000~800 Ma)滯后于格林威爾造山運動(1300~1000 Ma),二者不是同一時代;但王國燦等(2004)通過對東昆侖造山帶小廟巖群變碎屑巖中的鋯石進行SHRIMP分析,鑒別出與格林威爾造山運動時間相當的1035 Ma和1074 Ma的年齡記錄,據此認為格林威爾造山運動在東昆侖地區表現強烈,并提出東昆侖地區南北不同塊體之間在中、新元古代之交碰撞愈合的觀點。

(4) 新元古代早期構造–巖漿事件(1000~800 Ma):東昆侖及其鄰區在新元古代早期發生了強烈的構造–巖漿活動(何世平等,2012),表現為大量碰撞型中酸性巖體侵入(于海峰等,2000;張傳林等,2003;張建新等,2003;陳能松等,2006b;王超等,2006)以及頻繁的火山活動(朱云海等,2000),主要證據有:于海峰等(2000)在甘肅北山獲得柴達木地塊與塔里木地塊在新元古代早期(913 Ma)以深層次韌性剪切形式進行焊和的構造年代學證據;張傳林等(2003)報道庫地一帶侵入賽圖拉巖群中片麻巖狀花崗巖的鋯石SHRIMP年齡為815±57 Ma;張建新等(2003)獲得錫鐵山達肯大坂巖群內夾有榴輝巖透鏡體的花崗質片麻巖952±13 Ma 的TIMS鋯石U-Pb上交點年齡;陳能松等(2006b)報道香日德東南侵入白沙河巖組中的片麻狀花崗巖鋯石SHRIMP年齡約為904 Ma;王超等(2006)得到阿爾金南緣侵入阿爾金巖群的黑云母花崗片麻巖年齡為923±13 Ma。此外,郭進京等(2000)、董國安等(2007)、徐旺春等(2007)也就晉寧運動在東昆侖及其鄰區的地質記錄做了大量研究。

(5) 早古生代構造–巖漿事件:新元古代早期構造–巖漿事件之后,伴隨著Rodina超大陸的裂解,包括東昆侖在內的青藏高原東北部地區進入原特提斯洋演化階段。原特提斯洋演化后期分布于昆南地塊的局部原特提斯洋殼向北俯沖與昆北地塊發生碰撞閉合,形成了以昆北帶和昆中帶島弧型和碰撞型花崗巖為標志的巖漿活動。如中國地質大學(武漢)(2003)在 1∶25萬冬給措納湖幅區調中報道位于冬給措納湖以北的昆侖山區侵入到白沙河巖群中的臺支龍巖體群中閃長巖的顆粒鋯石U-Pb年齡為472.4±2.4 Ma和443.4±3.0 Ma;中國地質大學(武漢)(2002)在1∶25萬阿拉克湖幅區調中報道位于阿拉克湖北昆中斷裂帶附近侵入到納赤臺群眾的白石嶺巖體群中石英閃長巖的單顆粒鋯石U-Pb年齡為445~446 Ma。

賽什騰組中的碎屑鋯石保留了關于其物源區所經歷的構造–巖漿事件的信息,對賽什騰組碎屑鋯石年齡進行統計,發現其變化范圍較大,整體上主要存在>2500 Ma 、2300~2600 Ma、1600~1800 Ma、800~1200 Ma以及421~600 Ma五個年齡區間(圖5b):>2500 Ma碎屑鋯石共 6顆,最古老的鋯石年齡為3167±35 Ma(諧和度為 99%),盡管這些古老的碎屑鋯石可能是多次搬運沉積的結果,但仍可表明東昆侖及其鄰區可能存在太古代基底,前人研究中也報道過類似的年齡,為東昆侖及其鄰區古老結晶基底的存在進一步提供了證據;2300~2600 Ma年齡段的碎屑鋯石有16顆,可見~2470 Ma峰值,這一年齡段與青藏高原經歷的早元古代早期構造–巖漿事件(2500 Ma±)的時間相當,指示賽什騰組的物源區曾經歷了這期事件;1600~1800 Ma年齡區間的碎屑鋯石5顆,可見~1700 Ma鋯石峰值,這些碎屑鋯石的年齡與青藏高原早元古代晚期構造–巖漿事件發生的時間可比,是賽什騰組物源區曾遭受這期構造–巖漿活動改造的地質證據;800~1200 Ma年齡段的碎屑鋯石32顆,可見~1100 Ma、~950 Ma和~810 Ma三個峰值,對比格林威爾造山運動(1300~1000 Ma)和新元古代早期構造–巖漿活動(1000~800 Ma)的發生時限,認為這兩期構造–巖漿事件在東昆侖地區表現強烈。此外還得到年齡峰值為~460 Ma的碎屑鋯石 21顆,這一峰值年齡極好地對應了早古生代原特提斯演化過程中在東昆侖地區發生的構造–巖漿事件。

4.2 物質來源

野外觀察賽什騰組中可見大型交錯層理,但保存完好的前積紋層較少。交錯層理是定向水流作用的產物,通過原始的交錯層理產狀可以指示古水流方向,從而判斷物源方向。野外在賽什騰組發育鮑馬序列的標志層測得一組交錯層理產狀,由于賽什騰組內各層間整合關系良好,指示其物源方向穩定,故測得的層理構造具代表性。由于層理構造受后期地質事件影響發生旋轉,因此首先需通過極射赤平投影軟件對其原始沉積層理產狀進行恢復,復原原理為首先將野外測得的層面產狀和前積紋層產狀進行極射赤平投影,投影后將二者進行旋轉直至層面傾向達水平,此時得到的前積紋層產狀即為原始沉積時的產狀。經極射赤平投影恢復后的前積紋層產狀為 206.42°∠45.92°,產狀南傾指示其物源主要來自北部。而且由于賽什騰組地層巖石結構成熟度和成分成熟度均不高,顯示為近源堆積,故主要將其碎屑鋯石年齡與東昆侖及其北部鄰區的前泥盆紀地層及巖漿巖進行比對。鄰區出露地層主要有白沙河巖組、小廟巖群、萬寶溝群,出露的巖漿巖主要形成于新元古代早期構造–巖漿事件和早古生代原特提斯洋演化過程中:

白沙河巖組(Ar3-Pt1b):巖性以大套的變粒巖和片麻巖為主,可見較多的混合巖、大理巖等,鋯石U-Pb不一致線上交點年齡為 1900 Ma(中國地質大學(武漢),2003);另外,陳能松等(2006a)報道東昆侖山香日德南部白沙河巖組石英巖中存在大量2100~1900 Ma的碎屑鋯石;張建新等(2003)在金水口地區深熔花崗巖中發現年齡介于 1600~1800 Ma的繼承鋯石,并提出該年齡可能代表了其主要源區的物質年齡;上述年齡與研究得到的1600~1800 Ma年齡區間具有可比性,指示白沙河巖組為賽什騰組的直接物源之一。

小廟群(Pt2X):與下伏白沙河巖組(Ar3-Pt1b)呈斷層接觸,主要由石英巖、云母石英片巖、變粒巖等組成,王國燦等(2004)對小廟群變碎屑巖進行SHRIMP鋯石U-Pb年齡分析,鑒別出了1035 Ma和1074 Ma的年齡記錄以及較多的2400~2500 Ma的年齡信息;以上年齡與研究得到的~1100 Ma峰值年齡及2300~2600 Ma的年齡區間非常接近,表明小廟群亦是賽什騰組的直接物源之一。

萬寶溝群(Pt2-3W):整體為一套中、淺變質的基性火山巖–碎屑巖和碳酸鹽巖組合,其中基性火山巖的時代較為復雜:魏啟榮等(2007)報道萬寶溝群變基性玄武巖鋯石 SHRIMP U-Pb年齡為 1348±30 Ma;阿成業等(2003)報道小南川萬寶溝巖群溫泉溝組變玄武巖Sm-Nd全巖等時線年齡為1441±230 Ma;海德郭勒地區萬寶溝巖群溫泉溝組變玄武巖為884.1±37.6 Ma和 670±15 Ma(何世平等,2012);碳酸鹽巖組合中藻類化石可與新元古代的化石對比。研究得到了6顆年齡介于1334~1490 Ma的碎屑鋯石,與上述年齡在誤差范圍內一致,表示萬寶溝群也是賽什騰組變碎屑巖的可能物源。

此外,在上節中提到新元古代早期構造–巖漿事件及相繼發生的早古生代原特提斯洋演化后期,均伴隨有劇烈的巖漿活動。新元古代早期構造–巖漿事件在東昆侖及其鄰區形成了大量的中酸性巖漿巖,原特提斯洋演化后期則形成了大量島弧型花崗巖。峰值年齡為~950 Ma、~810 Ma及~460 Ma的碎屑鋯石分別對應上述兩期巖漿活動的發生時間,故推測這兩期運動形成巖體的風化剝蝕物質也是賽什騰組的可能物源。

因此,根據恢復的賽什騰組地層內存在的交錯層理產狀指示的物源方向,結合其近源堆積的特征,將得到的碎屑鋯石年齡與鄰區出露的地層及巖體年齡相比對,推測得到白沙河巖組、小廟群、萬寶溝群以及新元古代早期形成的中酸性巖體、原特提斯演化過程中形成的島弧型花崗巖為其可能的主要物源。

4.3 賽什騰組的地層時代

盡管對東昆侖地區進行過多次區域地質調查,但由于缺少高精度定年數據的限制,且賽什騰組地層缺乏有效的化石記錄,因此關于賽什騰組的形成時代一直存在爭議,主要觀點有:賽什騰組變碎屑巖系作為“綠色巖系”的一部分被劃歸為早古生代“納赤臺群”,時代上相當于原納赤臺群上部的哈拉巴依溝組(徐強,1996);青海省地質礦產局(1981)在1∶20萬格爾木市幅、納赤臺幅區調中根據賽什騰組碳酸鹽巖中采獲的大量早二疊世化石,將其劃為早二疊世;青海省地質礦產局(1997)將其歸為納赤臺群,但就其時代認為不排除志留紀的可能;中國地質大學(武漢)(2006)在1∶25萬不凍泉幅地質調查中認為本研究區大套具有明顯沉積韻律特征的變質碎屑巖系與志留紀賽什騰組可比。

對比賽什騰組與納赤臺群碎屑巖段的碎屑鋯石年齡譜(課題組未發表數據),二者在421~800 Ma年齡結構存在較大差異:納赤臺群最年輕碎屑鋯石為532 Ma,可見~650 Ma的峰值;而賽什騰組最年輕年齡為421 Ma,且存在明顯的~460 Ma的年齡峰值,這就說明了二者的物源及形成時代存在明顯差異,表明二者確實分屬不同單元,將賽什騰組從納赤臺群中解體出來具有科學意義。此外,本次研究得到賽什騰組中最年輕的碎屑鋯石年齡為421±7 Ma,結合侵入其中的二長花崗巖的鋯石 U-Pb 年齡413.8±0.8 Ma (王國燦等,2004),可以精確地將賽什騰組的沉積時代限定于413~421 Ma,即賽什騰組為志留紀地層。

4.4 原特提斯洋在東昆侖地區的閉合時間

東昆侖為東特提斯構造域的重要組成部分,該區原特提斯洋的打開發生在早寒武世之前(Yang et al.,1996;陸松年,2002),主要證據為研究區出露的下寒武統沙松烏拉組。沙松烏拉組是一套淺變質的淺海陸棚相細碎屑巖系,是東昆侖地區早古生代最早的海相沉積,表明東昆侖在早寒武世就已經開始裂解出現洋盆,但裂解幅度不大;隨著東昆侖地區洋盆裂解達到最大限度,開始出現蛇綠巖套,代表地層是納赤臺群蛇綠混雜巖系;中、晚奧陶世–志留紀,分布于研究區的原特提斯洋發生萎縮,于晚志留世閉合。對原特提斯洋的具體閉合時間前人也做了大量的研究,主要有Wang et al.(2003) 通過對清水泉一帶進行構造年代學研究,將位于東昆南的洋盆最后閉合時間限定在 426.5±3.8 Ma~408±1.6 Ma;朱云海等(2005)在諾木洪郭勒發現鋯石 SHRIMP U-Pb 年齡為419 Ma的枕狀玄武巖,這一發現表明直到晚志留世東昆侖地區仍存在弧后洋盆,也間接表明原特提斯洋在東昆侖地區的閉合發生在419 Ma以后。

賽什騰組下段為具鮑馬序列的深海濁流沉積,中段到上段粒度呈下細上粗的變化趨勢,沉積環境由淺海過渡為濱淺海,總體沉積環境由深變淺,構成一個海退序列,是延伸至東昆侖地區局部原特提斯洋發生俯沖消減到碰撞閉合的填滿沉積記錄,因此可利用賽什騰組地層的形成時代對該區原特提斯洋的閉合時間進行約束。研究得到賽什騰組中最年輕且可靠碎屑鋯石年齡為421±7 Ma(諧和度為94%),代表了賽什騰組的最大沉積年齡,據此推測原特提斯洋在東昆侖地區的閉合時間應不早于421 Ma。

5 結論

(1) 研究得到賽什騰組碎屑鋯石存在>2500 Ma、2300~2600 Ma、1600~1800 Ma、800~1200 Ma、421~600 Ma五個年齡區間,表明其物源區存在古老結晶基底,并先后經歷了早元古代早期構造–巖漿事件、早元古代晚期構造–巖漿事件、中元古晚期代構造–巖漿事件(格林威爾運動)、新元古代早期構造–巖漿事件和早古生代構造–巖漿事件(原特提斯洋演化階段)等多期構造–巖漿事件。結合古水流方向及碎屑鋯石年齡特征,得到白沙河巖組、小廟群、萬寶溝群以及新元古代早期構造–巖漿事件、原特提斯洋演化后期在東昆侖地區形成的巖漿巖為其可能的直接物質來源。

(2) 得到賽什騰組最年輕且可靠的碎屑鋯石年齡為421±7 Ma,結合侵入其中的巖體413.8±0.8 Ma年齡,將其地層沉積時代精確地限定在413~421 Ma。進一步根據賽什騰組顯示為海退沉積序列,判斷其為東昆侖地區原特提斯洋盆發生俯沖消減到碰撞閉合的填滿沉積記錄,利用賽什騰組的沉積時代對該區原特提斯洋的最大閉合時間進行了限制,認為其閉合時間應不早于421 Ma。

致謝:本次實驗工作得到了中國地質大學(武漢)地質過程與礦產資源國家重點實驗室激光剝蝕電感耦合等離子體實驗室實驗人員的大力協助,此外,兩位審稿專家對本文的修改和完善提出了許多寶貴的意見和建議,在此一并表示感謝!

阿成業,王毅智,任晉祁,保光譜.2003.東昆侖地區萬保溝群的解體及早寒武世地層的新發現.中國地質,30(2):119–206.

陳能松,李曉彥,王新宇,陳強,王勤燕,萬渝生.2006b.柴南緣昆北單元變質新元古代花崗巖的鋯石SHRIMP U-Pb年齡.地質通報,25(11):1131–1134.

陳能松,李曉彥,張克信,王國燦,朱云海,侯光久,拜永山.2006a.東昆侖山香日德南部白沙河巖組的巖石組合特征和形成年代的鋯石Pb-Pb定年啟示.地質科技情報,25(6):1–7.

陳能松,孫敏,王勤燕,張克信,萬渝生,陳海紅.2008.東昆侖造山帶中帶的鋯石 U-Pb 定年與構造演化啟示.中國科學(D輯),38(6):657–666.

董國安,楊懷仁,楊宏儀,劉敦一,張建新,萬渝生,曾建元.2007.祁連地塊前寒武紀基底鋯石SHRIMP U-Pb年代學及其地質意義.科學通報,52(13):1572–1585.

郭進京,趙風清,李懷坤,李惠民,左義成.2000.中祁連東段湟源群的年代學新證據及其地質意義.中國區域地質,19(1):26–31.

郝國杰,陸松年,辛后田,王惠初.2004.青海都蘭地區前泥盆紀古陸塊的物質組成和重大地質事件.吉林大學學報:地球科學版,34(4):495–501.

何世平,李榮社,王超,于浦生,劉良,楊永成,張維吉,辜平陽,時超.2012.青藏高原基礎地質調查成果集成和綜合研究項目系列成果.北京:地質出版社.

李惠民,陸松年,鄭健康,于海峰,趙風清,李懷坤,左義成.2001.阿爾金山東端花崗片麻巖中3.6 Ga鋯石的地質意義.礦物巖石地球化學通報,20(4):259~262.

李榮社,計文化,楊永成,于浦生,趙振明,陳守建,孟勇,潘小平,史秉德,張維吉,李行,洛長義.2008.昆侖山及鄰區地質.北京:地質出版社.

陸松年,陳志宏,相振群,李懷坤,李惠民,宋彪.2006.秦嶺巖群副變質巖碎屑鋯石年齡譜及其地質意義探討.地學前緣,13(6):303–310.

陸松年,袁桂.2003.阿爾金山阿克塔什塔格早前寒武紀巖漿活動的年代學證據.地質學報,77(1):61–68.

陸松年.2001.從羅迪尼亞到岡瓦納超大陸——對新元古代超大陸研究幾個問題的思考.地學前緣,8(4):441–448.

陸松年.2002.青藏高原北部前寒武紀地質初探.北京:地質出版社:1–125.

潘裕生,周偉明,許榮華,王東安.1996.昆侖山早古生代地質特征與演化.中國科學(D輯),26(4):302–307.

青海省地質礦產局.1997.青海省巖石地層.武漢:中國地質大學出版社.

青海省地質礦產局.1981.1∶20萬格爾木市幅、納赤臺幅區域地質調查報告.

王超,劉良,車自成,陳丹玲,張安達,羅金海.2006.阿爾金南緣榴輝巖帶中花崗片麻巖的時代及構造環境探討.高校地質學報,12(1):74–82.

王國燦,王青海,簡平,朱云海.2004.東昆侖前寒武紀基底變質巖系的鋯石SHRIMP年齡及其構造意義.地學前緣,11(4):481–490.

魏啟榮,李德威,王國燦.2007.東昆侖萬保溝群火山巖(Pt2w)巖石地球化學特征及其構造背景.礦物巖石,27(1):97–106.

吳元保,鄭永飛.2004.鋯石成因礦物學研究及其對U-Pb年齡解釋的制約.科學通報,49(16):1589–1604.

徐強.1996.東昆侖造山帶早古生代沉積環境和盆地演化.特提斯地質,20:85–101.

徐旺春,張宏飛,柳小明.2007.鋯石U-Pb定年限制祁連山高級變質巖系的形成時代及其構造意義.科學通報,52(5):531–538.

楊宗永,何斌.2012.南盤江盆地中三疊統碎屑鋯石地質年代學:物源及其地質意義.大地構造與成礦學,36(4):581–596.

殷鴻福,張克信.1997.東昆侖造山帶的一些特點.地球科學——中國地質大學學報,22(4):339–346.

殷鴻福,張克信.1998.中央造山帶的演化及其特點.地球科學——中國地質大學學報,23(5):437–441.

于海峰,陸松年,修群業,李銓.2000.甘肅北山西部新元古代陸塊匯聚與裂解事件的巖石記錄.前寒武紀研究進展,23(2):98–102.

張傳林,楊淳,沈加林.2003.西昆侖北緣新元古代片麻狀花崗巖鋯石SHRIMP年齡及其意義.地質論評,49(3):239–244.

張建新,孟繁聰,萬渝生,楊經綏,董國安.2003.柴達木盆地南緣金水口群的早古生代構造熱事件:鋯石U-Pb SHRIMP 年齡證據.地質通報,22(6):397–404.

中國地質大學(武漢).2002.1∶25萬阿拉克湖幅區域地質調查報告.

中國地質大學(武漢).2003.1∶25萬冬給措納湖幅區域地質調查報告.武漢:中國地質大學出版社:1–457.

中國地質大學(武漢).2006.1∶25萬不凍泉幅區域地質調查報告.

朱云海,Pan Y M,張克信,2000.東昆侖造山帶東段晉寧期巖漿活動及其演化.地球科學——中國地質大學學報,25(3):231–266.

朱云海,林啟祥,賈春興,王國燦.2005.東昆侖造山帶早古生代火山巖鋯石SHRIMP年齡及其地質意義.中國科學(D輯),35 (12):1112–1119.

朱云海,張克信,陳能松,王國燦,侯光久.1999.東昆侖造山帶不同蛇綠巖帶的厘定及其構造意義.地球科學——中國地質大學學報,24(2):134–138.

Anderson T.2002.Correction of common Pb in U-Pb analyses that do not report204Pb.Chemical Geology,192(1-2):59–79.

Anderson T.2005.Detrital zircons as tracers of sedimentary provenance:Limiting conditions from statistics and numerical simulation.Chemical Geology,216:249–270.

Bhatia M R.1983.Plate tectonics and geochemical composition of sandstones.Journal of Geology,91:611–627.

Cawood P A and Nemchin A A.2005.Provenance record of a rift basin:U/Pb ages of detrital zircons from the Perth Basin Western Australia.Sedimentary Geology,134:209–234.

Condie K C.2001.Continent grouping during formation of Rodinia at 1.35-0.9 Ga.Gondwana Research,1:5–16.

Dickinson W R and Suczek C.1979.Plate tectonics and sandstone compositions.AAPG Bull,63:2164–2182.

Liu Y S,Gao S,Hu Z C,Gao C G,Zong K Q and Wang D B.2010.Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen:U-Pb dating,Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths.Journal of Petrology,51(1–2):537–571.

Liu Y S,Hu Z C,Gao S,Günther D,Xu J,Gao C G and Chen H H.2008.In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard.Chemical Geology,257(1–2):34–43.

Ludwig K R.2003.ISOPLOT 3.00:A Geochronological Tool kit for Microsoft Excel.Berkeley:Berkeley Geochronology Center,California.

Wang G C,Chen N S,Zhu Y H and Zhang K X.2003.Late Caledonian ductile thrusting deformation in the Central East Kunlun Belt,Qinghai,China and its significance:Evidence from geochronology.Acta Geologica Sinica,77(3):311–319.

Wu F Y,Yang J H,Simon A W,Liu X M,Guo J H and Zhai M G.2007.Detrital zircon U-Pb and Hf isotopic constraints on the crustal evolution of North Korea.Precambrian Research,159:155–177.

Yang J S,Robinson P T,Jiang C F and Xu Z Q.1996.Ophiolites of the Kunlun Mountains,China and their tectonic implications.Tectonophysics,258(1):215–231.