建國以來官辦畫院情狀探查

中國畫院歷史悠久,西周的百工、漢代的少府和鴻都門學,都設有專職畫師為宮廷服務。五代后蜀的孟昶創設“翰林圖畫院”,開中國繪畫史正式畫院之始;兩宋時期的畫院機制完備,深為帝王重視,成就了中國古代宮廷繪畫的輝煌:元代廢除宮廷畫院建制,在“將作院”下設“畫局”;明代“武英殿”和“任智殿”設有專職畫師:清代畫家供奉“如意館”。縱觀古代畫院的發展,雖然名稱各異,然而實際都是官辦機制。畫家供養于此,為皇家服務,“存形寫照,歌功頌德”,職位不可缺少。

而人民共和國最早的中國畫院,按照周恩來總理當時在北京中國畫院成立大會上對畫院的規定,是“創作、研究、培養人才并發展我國美術事業、加強對外文化交流的學術機構”。由此看來,官辦畫院是指由國家或地方政府部門以及國有單位主管、主辦并財政撥款、設置事業編制的專業創作、研究的美術機構。從人員構成上看,一般由專職畫家、行政管理人員、外聘畫家組成:從組織機構上看,主要由行政管理、專業創作、美術研究、文獻收藏、作品展覽等部門構成,其核心是美術創作部門。從工作的專業對象上來說,中國畫是其首要,但現在畫院已經普遍突破原有業務范圍而擴展到美術學科下各分支。官辦畫院的主要職能是,貫徹黨和國家的文藝工作方針,創作美術作品,進行學術研究,實行對外交流,塑造民族藝術形態,構成國家文化建設的局部力量。

官辦畫院是歷史產物。清末到民初時期,社會動蕩,戰亂頻仍,畫院發展被迫停滯。面對西方寫實主義的沖擊,中國傳統繪畫的傳承與革新迫在眉睫。建立共和國后,在著名畫家葉恭綽和陳半丁“擬請專設研究中國畫機構”的共同呼吁下,國務院批準了文化部“北京和上海各成立一所中國畫院”的報告。1957年5月14日,北京中國畫院在文化部禮堂召開成立大會。這標志著新中國正式建立畫院體制的肇始。周恩來總理親自出席成立大會并發表講話,闡明畫院的發展方向。隨后3年,江蘇省國畫院、廣州國畫院、上海中國畫院、蘇州國畫院等機構相繼成立。

1957年至1966年,這些官辦畫院在傳承民族藝術、改革新傳統繪畫、培養藝術人才方面做出了突出貢獻。盡管“文革”期間多數畫院的畫家都不可避免地遭受迫害,但在動亂后,各畫院都在逐漸恢復工作。上世紀70年代末80年代初,隨著國家改革開放的步伐,第二批畫院如雨后春筍般成立,如安徽省書畫院、天津畫院、貴州國畫院、黑龍江省畫院、陜西國畫院、中國國家畫院等。至上世紀80年代中期,除海南、內蒙古、青海、西藏、湖北5省區外,我國其余省區均擁有了省級官辦畫院:甚至在各經濟發達地區,也逐漸建立起市、縣級官辦畫院,如福州畫院、濟南畫院、徐州國畫院、常州畫院、成都畫院等,都是市、縣級官辦畫院的佼佼者。到2003年西藏畫院的成立,我國各大省區、直轄市全部建立了省級官辦畫院。

除了以上各級政府部門主管、主辦的畫院,國有企事業單位下轄的畫院也不在少數。這些畫院大多是依賴財政撥款,有的還享有正式編制。軍隊系統、公安系統等也有或曾主辦有畫院。

目前,我國官辦畫院數量龐大。據不完全統計,省級以上的畫院近100家,市、縣級以下的畫院有2000家左右。從規模上看,北京畫院、上海畫院、江蘇國畫院、廣東畫院并列為我國四大畫院;從數量上比較,北京、江蘇、山東、河南地區官辦畫院最多;從成立時間上看,20世紀80年代為我國畫院成立的高峰時期。

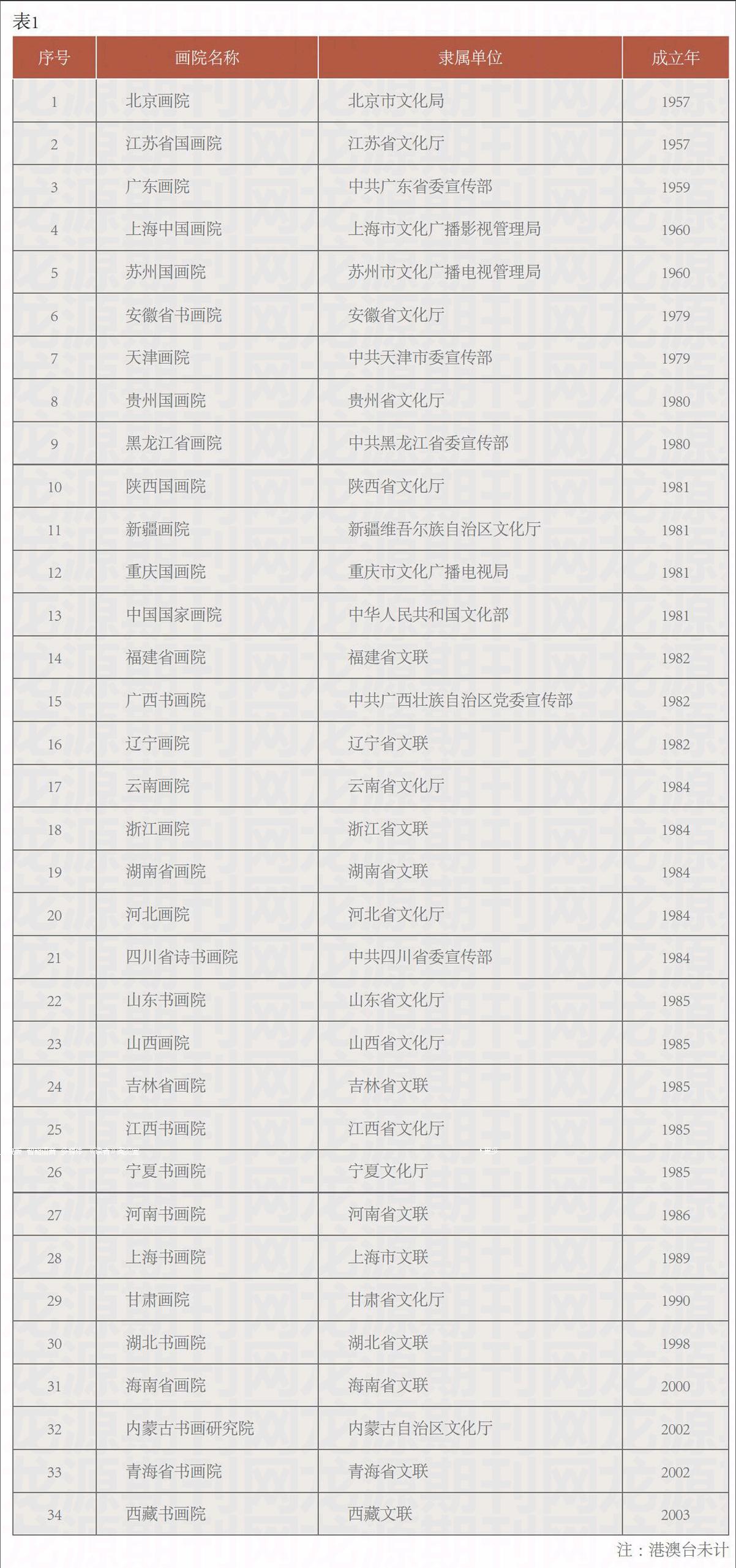

我國官辦畫院隸屬關系不甚統一,但主要由黨政文化、宣傳等相關部門主管、主辦。從34個比較重要的國家級和省級官辦畫院來看,隸屬于省政府文化廳(局)的有15個,隸屬于文廣電局的有3個,隸屬于省文聯的有11個,隸屬于中共各省委宣傳部的有5個(表1)。

總的來說,國家級、省級畫院的歸屬雖不完全統一,但一般比較明朗和對口妥當;而省級以下的畫院隸屬關系則難以整齊劃一。中共十七屆六中全會提出建設社會主義文化強國以來,全國文化藝術大發展,書畫院數量更是爆發式增加,很多文化藝術的相關部門以及下屬的企事業單位都在籌建畫院,官辦畫院正在呈現更多樣的狀態。

上述的大部分畫院在成立之初都是單一的中國畫院,而后來多數已向綜合性畫院轉型。如1965年北京中國畫院與原北京油畫雕塑工作室合并,仍名北京畫院;1968年上海中國畫院與原上海油畫雕塑創作室合并,更名上海畫院;中國畫研究院于2006年更名為中國國家畫院;貴州國畫院在2008年更名為貴州畫院。大部分畫院在轉型后,增設了油畫、版畫、雕塑、書法篆刻、民族民間美術及藝術理論研究等部門,藝術門類多樣。而且,隨著市場經濟的發展,畫院逐漸擴大工作范圍,發展成了全方位的美術綜合業務集成體。

書法本為美術的一個分支,可歸入廣義上的畫院。近年來,由于書法高等教育的發展,書法藝術異軍突起,書法院順勢而生,成為當今一個值得關注的現象。書法院和畫院,有的是一班人馬、兩塊牌子,如甘肅書法院和甘肅畫院;有的則獨立另設,如北京書法院;而更多地區的書法機構還是以書畫院合稱。

我國官辦畫院的建設,客觀上取得了很大的成就,對于傳承美術經典、繁榮美術創作、推動文化建設起到了積極的作用。尤其是在建立共和國后的1956-1966年間,畫院吸收和安置了大批由民國進入新中國的知名藝術家,如齊白石、陳半丁、于非藺、徐燕孫、豐子愷、王個移、吳湖帆、陸儼少、呂鳳子、傅抱石、陳之佛、錢松壘等,他們成為新中國畫院的中國畫創作的主體力量,賦予傳統的人物畫、山水畫、花鳥畫一片新氣象和新面貌,對于新時期中國畫的創新功不可沒。早期的官辦畫院通過以老帶新、師傅帶徒弟等方式,培養了新中國的第二代中國畫家,也為“文革”后的中國畫發展積蓄了中堅力量。目前,以北京畫院為代表的京津畫派,以上海畫院為代表的海上畫派,以廣東畫院為代表的嶺南畫派,以江蘇國畫院為代表的新金陵畫派,以陜西畫院為代表的長安畫派,已經成為國內最具影響力的五大畫派。

各個地方畫院的建立對于藝術流派的傳承和發展具有重要作用。官辦畫院在創建之初多以創作、研究、教育為核心任務,經過長期發展,在展覽、交流、收藏方面也有所建樹。中國國家畫院的院刊《中國國家美術》、北京畫院的學術刊物《中國畫》、浙江畫院主辦的《中國畫畫刊》等,成為各個畫院和全國美術界溝通交流互動、倡導自身學術主張的平臺。

上世紀80年代,中國國家畫院多次主持關于當代中國畫面臨的挑戰和問題的研討會,為中國畫的生存和發展尋求出路。2l世紀初,由陜西畫院承辦的“陜西當代中國畫展”、深圳畫院主辦的“都市水墨展”、由北京畫院主辦的“時代華章——北京畫院、上海中國畫院50周年作品展”等在業內引起深遠影響。目前,北京畫院、上海畫院、江蘇省國畫院等機構都還原、收藏有院內外知名藝術家的書畫珍品,這對于傳統文化遺產的保護至關重要。

自共和國建立以來,官辦畫院建制近60年,以其獨特的資源和優勢,取得了許多騙人成績;然而,面臨時代與環境的變化,舊有的畫院體制逐漸在市場經濟的時代顯露弊端。2003年,看似行為藝術的表演“關閉畫院”出現在“第二屆全國畫院雙年展”上,在業內激起軒然大波。2007年,吳冠中在《文匯報》發表《獎與養》一文,抨擊以畫院、美協為代表的體制內的美術單位,在國內美術界引起了強烈反響和熱議。2011年,中國美協主席靳尚誼在接受《外灘畫報》采訪時,在被問到對吳冠中生前提出的取消美協、畫院的問題時,靳老表示:“畫院在全世界都沒有,我就主張取消。”

一次次新聞事件將官辦畫院推到新時期社會輿論的風口浪尖上。由于我國官辦畫院遍地開花,隸屬關系復雜,大部分畫院管理機制不健全,在一定程度上造成了國有資產的流失與浪費。許多畫家為追求官位書畫的市場,以各種形式爭取進入畫院團體,以至畫院的畫家隊伍魚目混雜,水平不一。作為御用之筆,畫院畫家由政府供養,受命創作,優越的環境只會滋養其惰性與劣根性;唯命是從只能扼殺藝術的創造力;故官辦畫院穩定的環境并不適合真正的藝術創作。隨著人民生活水平的提高,藝術市場的繁榮,畫家只顧迎合市場自己賣畫,把畫院建設的核心任務拋之腦后。畫家成分混亂、管理機制匱乏、體制內的束縛與安逸,逐漸成為官辦畫院發展的瓶頸。2009年,蘇州發生“畫院門”事件,其背后折射出民辦畫院與官辦畫院的激烈競爭,同時也對官辦畫院的發展提出了新的挑戰。

20世紀90年代,一些官辦畫院率先進行改革。上海畫院推出畫師簽約稿酬制、畫室租賃制、作品觀摩制、院外畫師兼職制等制度,這對于提升畫院畫家的專業水平起到了積極作用。北京畫院推行全員聘用制和招聘簽約制,讓體制內外的畫家并存,增強了畫家的危機意識和競爭機制。此后,許多畫院開始采取聘用、簽約等多種形式擴充專業隊伍,增強創作力量。但是在體制轉型中,龐大的官辦畫院體系日益顯出難以克服的惰性——將其從事業體制中整合和析出已是市場經濟的大勢所趨。

古代畫院建制是以服務皇家為核心,新中國初期的畫院建制是以傳承和弘揚中國傳統繪畫藝術為主要任務,現代官辦畫院的意義何在?官辦畫院作為國家的事業單位,應當具備公共服務性、社會公益性等特征。在引導健康正確的意識形態和為國家政府宣傳方面,官辦畫院應該走在時代前沿。官辦畫院應繼續傳承和研究中國傳統繪畫藝術并不斷發展創新,創作時代和社會的主旋律作品為國家服務,為社會輸入正能量,堅持走群眾路線,開展各種公益事業活動。此外,中國政府應鼓勵發展民營畫院和藝術機構,推進藝術創作市場化、企業化的運作方式,促使畫家走向市場,自由競爭,優勝劣汰。

官辦畫院的體制存在本身,是國家對于美術事業的重視。畫院的存在使國家對藝術文化形態能夠行使有效的引導管理,使藝術能夠為國家服務,為民族塑形。對于院內藝術家來說,從積極的意義上,國家財政的資助是畫家祛除“謀生”壓迫、回避市場干擾而能以傳承文化道統為務的基礎條件之一:但同時也因此可能造成國家創作動力不足而鈍化了藝術家創造之刃的鋒利。而且,由于市場經濟的刺激,畫院和畫家隊伍過于龐大,財政投入的巨大會引起部分納稅人的不滿:畫院主體水平的參差不齊以及對業務范圍的強力拓展,使其和藝術教育部門、藝術科研究院所的功能重疊,偏離了原有的核心職能和定位,其本身已是一種自身取消的行為。

因此在目前情況下,官辦畫院還不是在“憤激”情緒下討論存廢問題;但已是個如何清醒認識、在理智行動下加強管理、規模控制和與時改革的問題,毫無疑問,這個任務是緊迫的。

(王芳/首都師范大學科德學院藝術設計學院)