蘇北盆地高郵凹陷深凹帶生長斷層特征與主控因素分析

顧玉超,戴俊生

(中國石油大學(華東)地球科學與技術學院,山東 青島 266580)

0 引 言

生長正斷層是盆地內伸展構造的主要表現形式。正斷層的生長體現在傾向上斷層位移的累積和走向上斷層長度的增加(Anders and Schlische,1994)。斷陷盆地中規模較大的生長正斷層通常具有分段性,其生長過程表現為早期各斷層段通過一個或多個中心獨立生長發育,晚期斷層段之間互相連接使斷層在運動學和動力學上形成一個整體(Gupta and Scholz,2000;Cowie and Roberts,2001;Mansfield and Cartwright,2001;Young et al.,2001;Gawthorpe et al.,2003;Schlagenhauf et al.,2008)。斷層的生長特征對認識盆地演化及油氣勘探具有重要意義(竇立榮,2000;王林等,2011)。

蘇北盆地高郵凹陷深凹帶是高郵凹陷的重要油氣富集區,高郵凹陷深凹帶在古近紀多期伸展構造運動的作用下,發育了多條走向多變,活動強烈的油源斷層,控制了深凹帶的演化及油氣運聚成藏。對于這些走向多變斷層的生長特征以及控制其發育的構造因素,目前尚無明確的認識。因此,本文在高精度三維資料解釋的基礎上,確定了各斷層的幾何學特征,并根據斷層的位移-長度曲線和斷層落差對斷層的生長過程進行了定量分析,進而結合構造應力場數值模擬分析探討了斷層生長的主控因素。

1 區域地質及構造背景

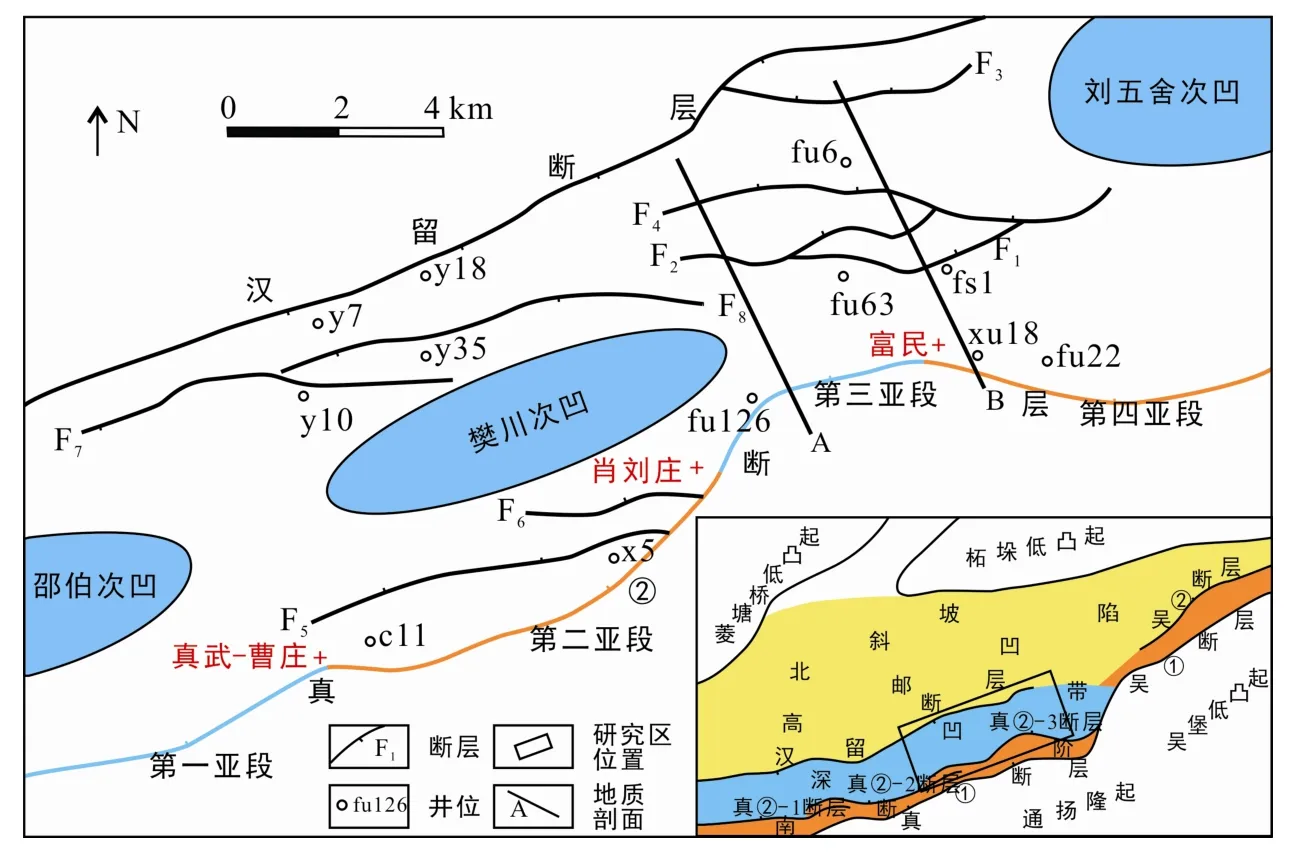

蘇北盆地位于揚子板塊下揚子區,北臨蘇魯造山帶,東接郯廬斷裂,南鄰通揚隆起,是在中古生界基底上發育起來的中-新生代斷陷盆地。盆地由北向南依次為鹽阜坳陷、建湖隆起和東臺坳陷,形成“兩坳一隆”的構造格局,其中位于東臺坳陷南部的高郵凹陷是蘇北盆地最大的油氣富集區。高郵凹陷中的次級構造單元由南向北依次為南斷階、深凹帶和北斜坡(圖1)。研究區所在的深凹帶是一個由北傾的真②斷層與南傾的漢留斷層所夾持的地塹構造,在高郵凹陷內呈NEE向線狀延伸,至吳堡斷裂帶西端終止。

圖1 研究區斷層系統與構造位置圖Fig.1 Faulting system and structural location of the study area

晚白堊世末期儀征運動是蘇北盆地區域坳陷成盆期向拉張斷陷箕狀盆地機制轉換的轉折點(舒良樹等,2005;陳安定,2010)。晚白堊世至古新世,高郵凹陷進入分散斷陷時期,斷裂以北傾的階梯狀正斷層組合為特點,凹陷內沉積了較厚的古新統泰州組和阜寧組,阜寧組沉積末期的吳堡運動使盆地內早期沉積經受了少量的剝蝕(劉玉瑞等,2004;朱光等,2013)。吳堡運動后,高郵凹陷進入集中斷陷時期,斷裂活動集中在地塹式的深凹帶內,其間充填了巨厚的始新統戴南組和三垛組,此時高郵凹陷的結構發生明顯的分異,南斷階、深凹帶和北斜坡的構造格局基本定型。始新世末期區域性擠壓事件三垛運動使盆地整體抬升,造成漸新世沉積間斷(劉玉瑞等,2004;舒良樹等,2005;陳安定,2010)。至新近紀鹽城組沉積期高郵凹陷的構造活動逐漸收斂,高郵凹陷進入穩定沉降發育時期(表1)。

2 斷層幾何學特征

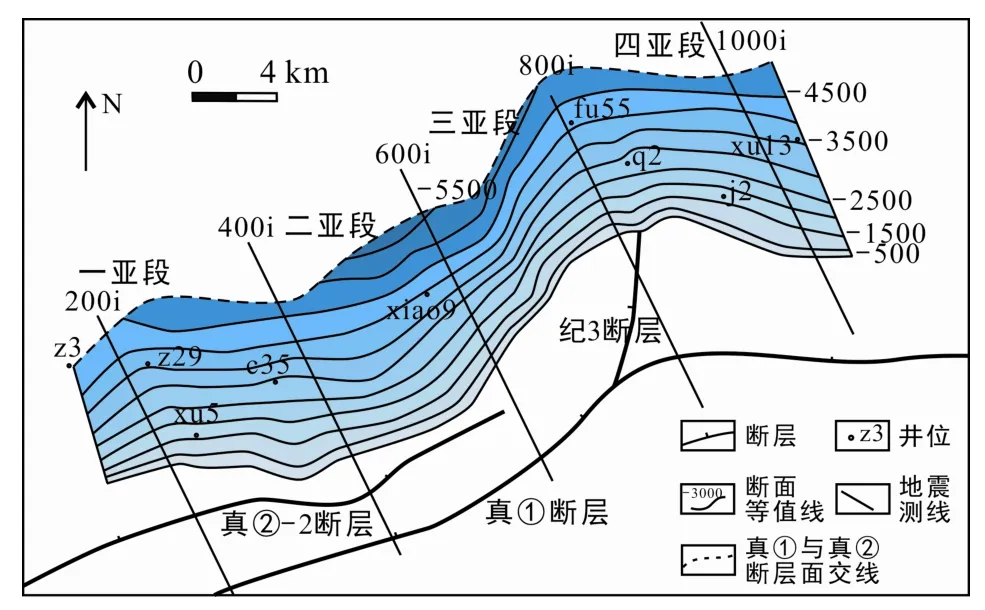

高郵凹陷深凹帶以北傾的真②斷層為南界,如圖1所示,真②斷層是由三段相對獨立的斷層拼接而成,自西向東分別為真②-1斷層、真②-2斷層和真②-3斷層(李寶剛,2008)。其中真②-3斷層延伸長、活動強、幾何形態復雜,是研究區的邊界斷層也是本文的主要研究對象。通過高精度三維地震數據的解釋還原出真②-3斷層(以下均稱真②斷層)現今三維斷面形態(圖2)。真②斷層在走向上呈寬緩波狀彎曲,整體 NEE向延伸,基本平行于控盆的邊界斷層真①斷層的走向。沿走向方向真②斷層由NWW向和 NE向的斷層段交替出現,相互拼接組成內凹斷面和外凸斷面交替排列的斷面形態。

表1 研究區地層與構造運動簡表Table1 Stratigraphic and tectonic movements of the study area

圖2 真②斷層斷面形態及分段圖Fig.2 Fault plane morphology and fault segmentation of the Zhen 2 fault

按幾何形態真②斷層可以劃分為四個亞段:第一亞段位于斷層西端,走向 NEE轉為 NWW,為一傾角相對較緩的斷面坡;第二亞段位于斷層西側,走向 NEE,斷面上陡下緩呈鏟式,深部交于真①斷層之上,該亞段在工區內切割深度最大,約 6 km;第三亞段位于斷層東側,走向 NE,為一陡傾的斷層瀑布面,向東傾角逐漸變緩,南側與紀 3斷層相交;第四亞段位于斷層東端,走向 NW,與第三亞段的東側相連構成外凸的斷面緩坡,向東交于盆地的另一條邊界斷層吳①斷層之上(見圖1、2)。

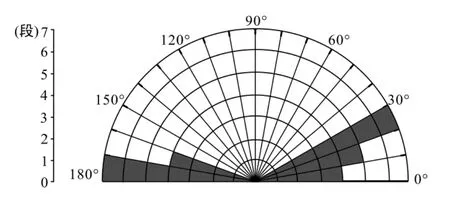

真②斷層的上盤發育有多條走向多變的的次級斷層(圖1)。對次級斷層各段走向的統計表明(圖3),次級斷層由NEE走向和近EW走向的斷層段交替出現。其中NEE向的斷層段數量與近EW向斷層段數量基本相同,這些斷層段平面上相互連接呈鋸齒狀,走向上延伸較遠,剖面上大多上陡下緩呈鏟式。

3 斷層生長特征

3.1 斷層生長特征的定量研究方法

斷層的生長是斷層面在空間內不斷擴張的結果,對于斷層生長的定量研究的最重要的方法是斷層的位移-長度曲線法,該方法將斷層的二維研究擴展到三維(董進等,2004;王林等,2011)。斷層的位移-長度曲線是以斷層的軌跡長度為橫坐標,以斷層的視位移量(地震測線上計算的斷層的兩個相當點的歐式距離)為縱坐標,定量反映斷層的位移量沿走向變化的研究方法。目前一般認為,斷層的位移-長度關系是D=cLn,其中n變化很大,且斷層發育不同時期具有不同的數值(Kim and Sanderson,2005)。

斷層落差法是根據生長正斷層上下兩盤的地層厚度不等提出的定量分析斷層活動性的方法,其定義為下降盤地層厚度與上升盤地層厚度之差(趙勇和戴俊生,2003)。在精細的地震解釋基礎上,本文計算了各地震測線位置的斷層位移和斷層落差沿斷層走向變化的特征,定量的恢復了研究區邊界斷層和次級斷層的生長特征。

圖3 次級斷層各段走向玫瑰花圖Fig.3 Strike rose diagram of the secondary faults

3.2 邊界斷層生長特征

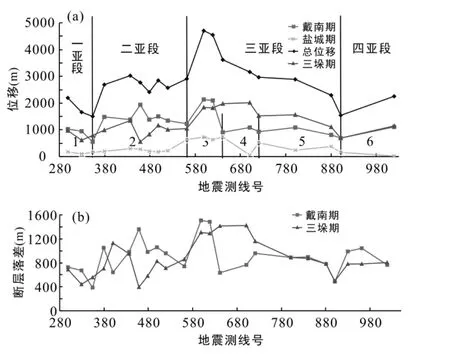

由上述方法計算真②斷層的位移-長度關系(圖4a),真②斷層在始新世戴南期形成時,位移長度曲線表現為劇烈變化的鋸齒形,具有六個極值,可分為六個小的亞段,表明真②斷層的形成初期具有六個小的生長中心,其中第 2、3亞段的位移量最大,分別為1927 m和2134 m,各段的相接的位置位移量相對較小。真②斷層位移大的位置伴隨著強的斷層活動,體現在其斷層落差相對較大(圖4b),如 2、3亞段斷層落差分別達到1363 m和1509 m,而斷層位移量較小的位置斷層落差沒有出現高值,表明在各斷層段之間的位置斷層的活動性較弱。斷層沿多個中心同時生長,各條斷層分支保持獨立的生長特征,在幾何形態上沒有發生明顯的硬連接。

圖4 真②斷層生長特征圖Fig.4 Growth characteristics of the Zhen 2 fault

當斷層演化進入始新世三垛期時,戴南期各條斷層分支相連的部位的活動性顯著增大,3、4亞段連接處斷層落差值為1288 m;4、5亞段的連接處斷層落差值為1421 m,其余各相連處的斷層落差均有不同程度的增加。戴南期位移-長度曲線上的位移虧損點(位移-長度曲線上的位移極小值處)的強活動性表明:3、4、5亞段發生斷層硬連接成為一個整體,形成了真②斷層的第三亞段。四個亞段之間的三個連接位置斷層落差的增加表明真②斷層在三垛期發生硬連接,但各亞段在連接初期運動學上保持相對獨立。

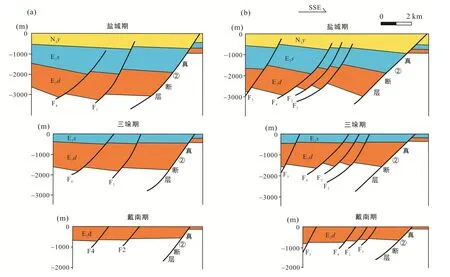

斷層的剖面形態也反映了斷層的生長特征(剖面位置見圖1):在始新世戴南期,真②邊界斷層位移量大,剖面形態成板式,顯示出真②斷層在形成初期快速成核、生長的特征。進入始新世三垛期后,斷層的位移量與戴南期相近,真②邊界斷層剖面形態由板式轉化為鏟式,斷層生長特征表現為在戴南期基礎上的位移量持續增大,斷層繼續快速生長。至新近紀鹽城期真②邊界斷層位移量小,表現為少量的繼承性生長(圖5)。

真②斷層的總的位移長度曲線顯示,真②斷層現今的 4個亞段中,其中三亞段位移量最大,在古近紀的活動性也最強,這與真②斷層在斷面形態上具有非常一致的匹配性:斷層位移極大處代表斷層的生長中心,斷層位移極小處代表斷層的連接點,體現為斷面形態上斷面走向和傾角的突變點。同時,分段發育的正斷層上在位移極小處形成橫向凸起,位移極大處形成向斜(孫思敏,2003;李寶剛,2008)。因此,體現在深凹帶的結構上,第一、三、四亞段的位移極大處分別形成了邵伯、樊川、劉五舍三個次凹,位移與對應次凹的沉降幅度呈正相關;第一、二亞段連接處和二、三亞段連接處以及三、四亞段連接處分別形成了真武-曹莊構造帶、肖劉莊構造帶和富民背斜帶三個正向構造帶(圖1)。

3.3 次級斷層生長特征

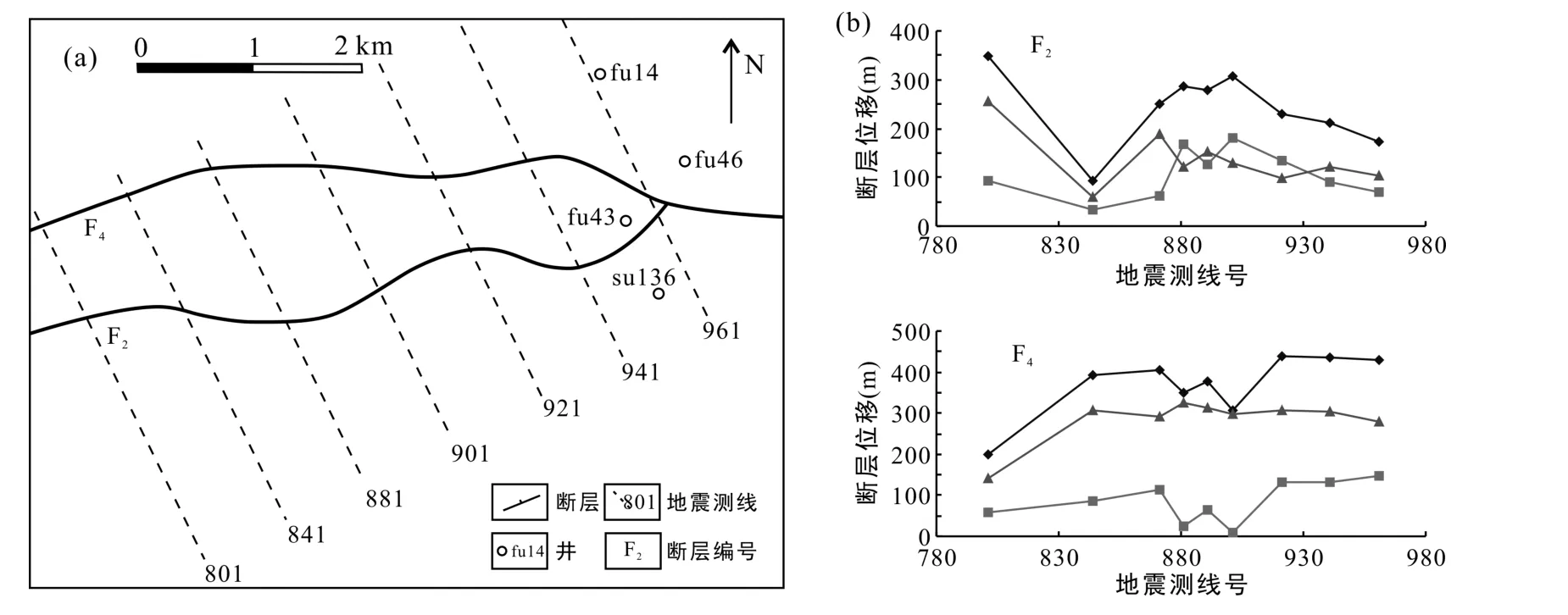

研究區內的次級斷層延伸距離較長,活動較強,切穿主力烴源巖層,是劃分斷塊和控制油氣分布的重要斷層。對于次級斷層的生長特征,分析選取了工區內兩條走向多變,規模較大的生長斷層——F2和F4斷層,對其位移-長度關系進行了分析(圖6a)。

圖5 斷層生長剖面圖Fig.5 Cross sections for the fault growth

圖6 次級斷層位置(a)及位移-長度關系(b)圖Fig.6 Location (a)and displacement-length curves of the secondary faults (b)

F2斷層位于工區中部,走向上由 NEE向和近EW向交替出現,斷面上陡下緩呈鏟式,深部逐漸收斂于真②斷層。F2斷層的位移-長度曲線顯示(圖6b),F2斷層在戴南期形成時有三個小的生長中心,三垛期互相連接形成兩個亞段。斷層的位移最小值出現在 EW 走向段的 840測線處,位移最大的兩個極值出現在 NEE走向段的 801測線和 901測線處。F4斷層位置與F2斷層接近,走向呈由NEE向和近EW向交替出現的鋸齒形(圖6b)。F4斷層的位移長度曲線顯示,四號斷層在戴南期由三個獨立生長中心,三垛期位移比較均勻,總位移特征與戴南期相似,位移極小處位于近EW走向段的881和901測線處,位移極大值位于NEE走向段的870和921測線處。

聯系 F2、F4斷層的走向變化圖(圖6a),在位移長度曲線上出現位移虧損的測線位于近EW的走向段,而位移的極大值出現在 NEE向的走向段,因此這些次級斷層在發育的過程中,NEE走向的斷層段首先發育,近EW向的斷層段發育晚,對NEE向的斷層段可能起到連接的作用。

4 斷層生長的主控因素分析

4.1 區域應力狀態

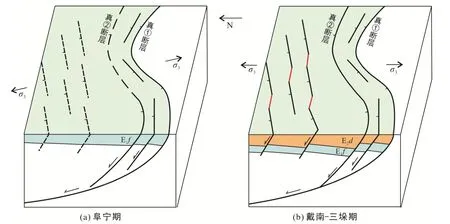

區域構造應力的方向是影響斷層發育的最重要的因素。高郵凹陷晚白堊世以來經歷了多期構造變化,并主要受控于東部太平洋板塊的運動(朱光等,2001)。高郵凹陷下構造層沉積期(泰州期-阜寧期),受太平洋板塊斜向高角度俯沖的影響,高郵凹陷處于弧后擴張環境,地幔上涌巖石圈減薄使區域產生了NNW-SSE方向的伸展,形成了NEE走向的高郵凹陷,同時下構造層的斷層形跡也顯示NEE向斷層占絕對優勢(侯明金等,2007;朱光等,2013)。古新世末期吳堡運動后,高郵凹陷中構造層沉積期(戴南-三垛期)區域的構造應力方向發生輕微偏轉,轉為近SN向,體現在 NEE向的真②邊界斷層出現走滑分量,形成三條右旋右列的分支。此時近 EW 向的斷層活動強度有所上升,這可能是由于太平洋俯沖角度變化(相當于三垛期,50 Ma)以及郯廬斷裂右旋活動派生的近SN向的伸展應力場有關(朱光等,2001;能源等,2012)。

4.2 邊界斷層生長的控制因素

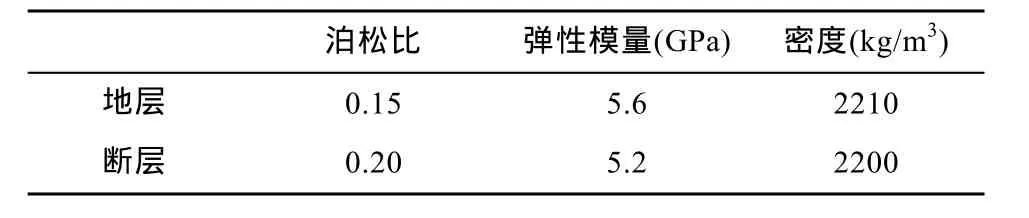

伸展邊界的形態是影響伸展盆地構造形成特征的主要因素(周建勛和漆家福,1999;周建勛,2000;王璽等,2013)。為研究高郵凹陷真①控盆邊界斷層的作用,采用了有限元法對始新世戴南期的構造應力場進行了數值模擬。有限元法數值模擬是將一個地質體離散成有限個連續的單元,為每個單元內賦予實際的巖石力學參數,通過分析地質條件決定邊界受力和節點平衡條件,建立并求解以節點位移為未知量,進而計算每個單元內應力和應變值(王紅才等,2002)。

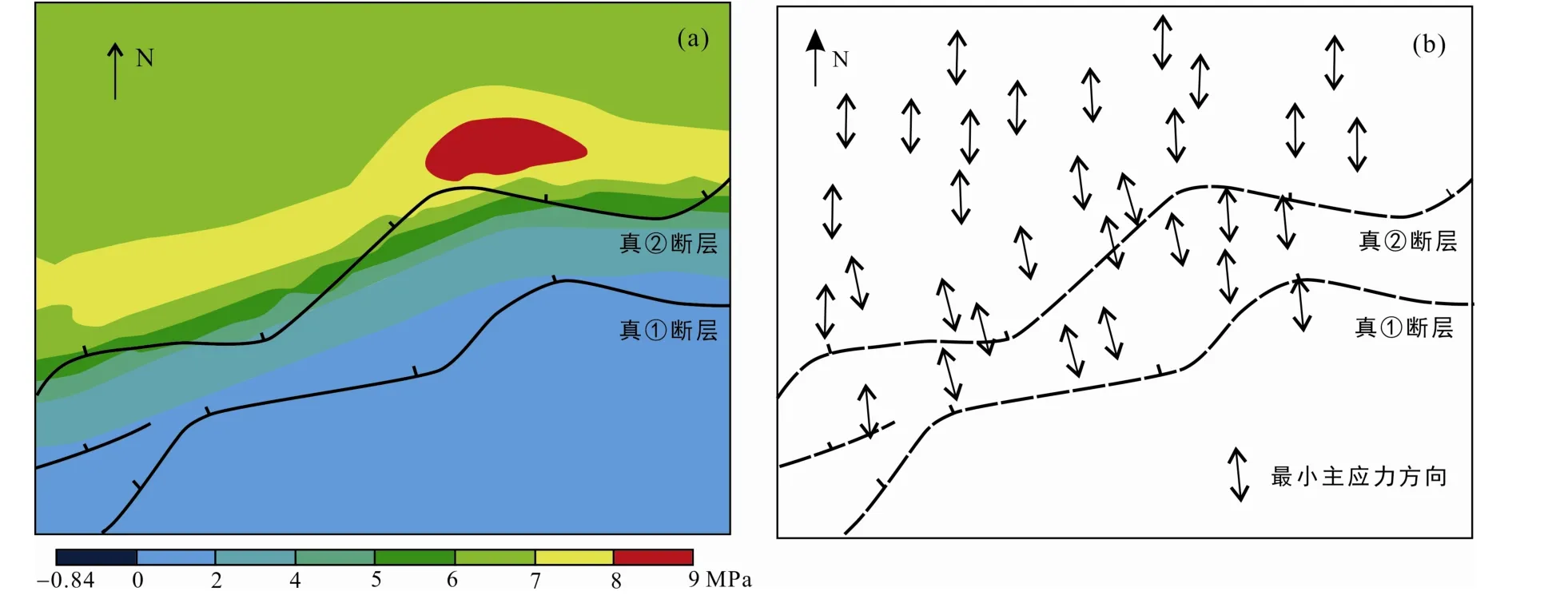

本文根據古新統阜寧組頂面構造圖與平衡剖面恢復該時期的斷層位置與形態,建立了始新世戴南期的地質模型:預設斷層為戴南期已形成并強烈活動的真①斷層和戴南初期形成的真②斷層(圖7),模型地層厚度通過測井資料設定為深凹帶阜寧組和戴南組一段的平均厚度之和約1500 m,其中真①斷層切深1500 m,真②斷層切深500 m,真實還原戴南初期的地質條件。材料的巖石力學參數由巖心三軸力學實驗結果獲得,對斷層帶單元和地層單元分別加載了不同的力學參數,其中斷層帶具有相對大的泊松比和相對小的彈性模量及密度(表2)。本次模擬采用 ANSYS有限元分析軟件,采用 SOLⅠD45網格單元進行劃分。通過上文分析,戴南初期區域伸展方向為近 SN向,因此在模型南北方向兩個面上施加了6 MPa的張應力(略高于巖石破裂強度,反復加載得出變形結果最接近現今構造的加載方式),垂向應力由模型自身的重力產生,戴南初期模型反映的地質體處于地表狀態,因此頂面未施加上覆巖層的重力。約束真①斷層下盤Z方向的位移以減少盆地基底的活動,由有限元分析軟件計算輸出戴南期最小主應力的分布和方向。本次模擬研究區橫向尺度與垂向尺度比較大(大于10∶1),因此將研究區簡化為一平板模型,平板模型在反映地質體局部構造的應力分布上精度略顯不足,但能宏觀的反映較大區域內的構造應力場特征,為斷層生長研究提供指導。

圖7 戴南期深凹帶最小主應力分布圖(a)及方向圖(b)Fig.7 Maps showing the distribution (a)and directional pattern (b)of the minimum principal stress in the Dainan Period

表2 應力場模擬力學參數表Table2 Mechanical parameters in simulating structural stress field

通過應力場數值模擬表明:首先在真①斷層上盤的真②斷層附近,最小主應力呈條帶狀分布(圖7a),其數值由南向北先增大后減小,最大值位于真②斷層的凸形邊界處,最小主應力的變化方向與伸展邊界真①斷層的走向垂直,伸展邊界發生走向變化的部位,最小主應力也發生相應變化。在真②斷層形成前后,最小主應力的高值區是有利于斷層生長的位置,沿伸展邊界方向帶狀展布的最小主應力高值決定了真②斷層的類似于真①斷層波狀彎曲的幾何形態。其次,在伸展邊界附近,最小主應力的方向與伸展邊界的方向基本垂直(圖7b);略遠于伸展邊界的位置,最小主應力方向仍與伸展邊界的方向(NEE)近于垂直,但發生了向區域伸展方向(近 SN)的偏移;而在遠離伸展邊界的位置上,最小主應力的方向與區域的伸展方向是一致的。因此真②斷層的發育位置與伸展邊界距離較近,受到的伸展作用方向與伸展邊界方向垂直,也決定了在斷層走向在生長過程中保持了與真①斷層的高度一致性。

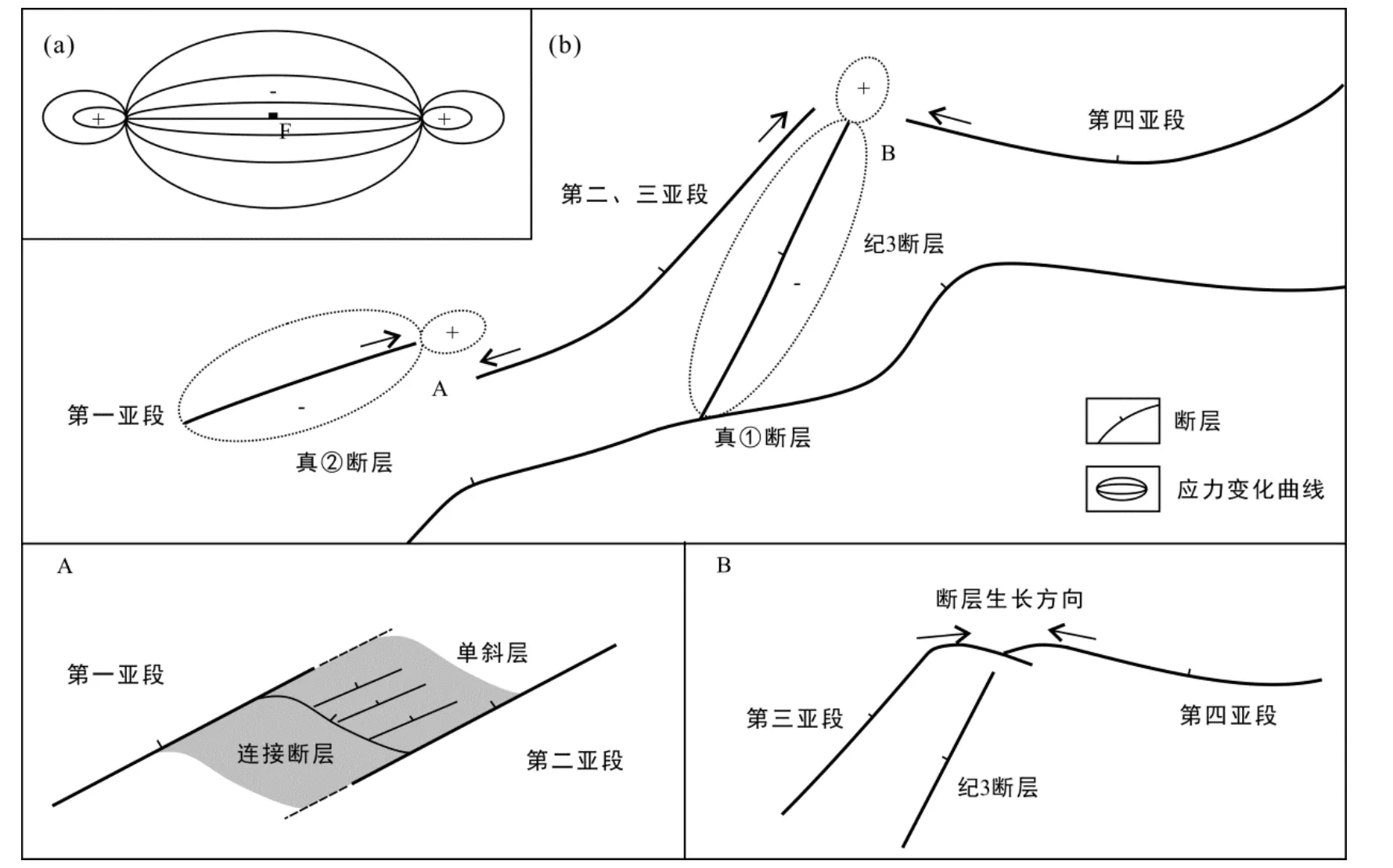

在斷層生長過程中,斷層的相互作用也是影響其生長的重要因素,在區域應力變化不大的情況下,斷層周圍的剪應力變化是斷層相互作用最重要的影響因素(圖8a)。每個斷層由應力增加區域和應力下降區域環繞,斷層端應力增加,斷層中心應力降低(Gupta and Scholz,2000)。因此,在斷層生長過程中,進入另一條斷層的應力降低區時,會抑制斷層的生長,進入應力增加區時,有利于斷層的生長。

真②斷層第一、二亞段連接處的構造形跡分析(圖8b),這兩個亞段在生長連接的過程中經歷了明顯的軟連接階段,在起連接作用的斜向斷層內出現了斷階狀的單斜層,兩個亞段的距離小,重疊度較高,因此相互作用強烈,連接處在位移-長度曲線上(測線360處)表現出很高的位移梯度。真②斷層的第三、四亞段連接時,受到南側的北東走向北傾的紀 3斷層影響,靠近紀3斷層周圍應力值較低,遠離紀3斷層中心時應力值相對增加,因此這兩個亞段在生長過程中,生長方向表現為在紀3斷層附近偏離伸展邊界的延伸方向,在靠近紀 3斷層端部時,兩個亞段生長方向又向中心靠攏,發生連接。第三、四亞段與紀 3斷層的相互作用使真②斷層在三、四亞段連接處的外凸形態明顯大于真①斷層且出現V字形的斷面(圖8b)。

圖8 真②斷層各亞段相互作用示意圖Fig.8 Interaction among segments of the Zhen 2 fault

4.3 次級斷層生長主控因素

次級斷層的分布位置距離伸展邊界的真①斷層較遠,構造應力場數值模擬結果也顯示,在次級斷層的發育位置,伸展方向與區域伸展方向保持了良好的一致性,幾乎沒有發生偏轉(圖7b)。次級斷層的發育過程中,受到伸展邊界斷層的影響很小。研究區內次級斷層發育時間相對較晚,且深凹帶為古新世泰州-阜寧期斷裂活動最弱的位置,基底斷層對次級斷層形成的影響也很小。因此,工區內次級斷層的生長過程可以真實的反映區域應力狀態的變化。

在區域應力場分析的基礎上,次級斷層的生長是早期薄弱面先發育為 NEE向斷層段,后期斷層段追蹤連接的生長模式。前文已述,盆地下構造層沉積期的阜寧期區域的伸展方向為 NNW-SSE向,此時整個區域的伸展作用比較均勻(朱光等,2013),在整個區域里形成了大量 NEE走向的斷層,在構造活動最弱的深凹帶的位置,形成了 NEE走向的薄弱面或者斷距較小,地震剖面上難識別的小斷層。吳堡運動后,區域伸展方向轉為近 SN向,早期的NEE向斷層處于斜向伸展的應力狀態(Morley et al.,2004;詹潤等,2012),當后期的伸展向與前期薄弱面方向高角度斜交時,前期的薄弱面處于有利的活動方位(Clifton and Schlische,2001;Moir et al.,2010;Henza et al.,2011)。因此,在戴南-三垛期進入近SN向的拉張時,NEE向的斷層段首先活動,近 EW向的斷層段僅對NEE向的斷層段起到連接作用,形成了NEE走向和近EW走向段交替出現的鋸齒形斷層(圖9)。

5 結 論

高郵凹陷深凹帶真②邊界斷層在始新世戴南期具有六個生長中心且各斷層段獨立發育,三垛期斷層段發生連接形成真②斷層的幾何形態明顯不同的四個亞段,生長過程表現為戴南期各斷層段長度快速增加和三垛期斷層位移的持續增大。真②斷層在走向上受伸展邊界真①斷層的控制,斷層亞段的連接方式和連接點斷層結構受到斷層的相互作用影響。高郵凹陷深凹帶內的次級斷層是由NEE走向段和近EW走向段交替出現的鋸齒狀斷層。次級斷層在始新世戴南期形成時具有 NEE走向的生長中心,由古新世阜寧期形成的先存薄弱面發育而來,斷層生長表現為 NEE走向段首先活動,后期發育的近EW走向段對其進行追蹤連接。

圖9 次級斷層生長機制圖Fig.9 Growth mechanism of the secondary faults

致謝:感謝三位匿名審稿人對論文進行了審閱,并提出了寶貴的修改意見和建議。感謝編輯部在本文發表過程中所做的辛勤工作。

陳安定.2010.蘇北盆地構造特征及箕狀斷陷形成機理.石油與天然氣地質,31(2):10-20.

董進,張世紅,姜勇彪.2004.正斷層位移長度關系及其研究意義.地學前緣,11(4):247-256.

竇立榮.2000.二連盆地邊界斷層的生長模型及其對含油氣系統形成的控制.石油勘探與開發,27(2):43-46.

侯明金,朱光,Jacques M,Pierre V,王永敏.2007.郯廬斷裂帶(安徽段)及鄰區的動力學分析與區域構造演化.地質科學,42(2):158-177.

李寶剛.2008.高郵凹陷斷裂調節帶發育特征及其石油地質意義.中國石油大學學報:自然科學版,32(1):27-31.

劉玉瑞,劉啟東,楊小蘭.2004.蘇北盆地走滑斷層特征與油氣聚集關系.石油與天然氣地質,25(3):44-48.

能源,漆家福,張春峰,張克鑫,任紅民,鄭元財.2012.金湖凹陷斷裂特征及其石油地質意義.大地構造與成礦學,36(1):16-23.

舒良樹,王博,王良書,何光玉.2005.蘇北盆地晚白堊世-新近紀原型盆地分析.高校地質學報,11(4):68-77.

孫思敏,彭仕宓,汪新文.2003.東濮凹陷長垣斷層的生長特征與半地塹演化.石油與天然氣地質,24(2):25-27.

王紅才,王薇,王連捷,孫寶珊,夏柏如.2002.油田三維構造應力場數值模擬與油氣運移.地球學報,23(2):175-178.

王林,田勤儉,李德文,張效亮.2011.京西北蔚縣-廣靈半地塹盆地南緣斷裂帶的斷層生長研究.地震地質,33(4):92-102.

王璽,陳清華,朱文斌,馬婷婷,王曉蕾,劉寅.2013.蘇北盆地高郵凹陷邊界斷裂帶構造特征及成因.大地構造與成礦學,37(1):20-28.

詹潤,楊貴麗,張盛,朱光.2012.青東凹陷復合型花狀構造成因分析.大地構造與成礦學,36(4):473-482.

趙勇,戴俊生.2003.應用落差分析研究生長斷層.石油勘探與開發,30(3):14-16.

周建勛.2000.伸展方式對伸展構造形成特征影響的相似模擬.大地構造與成礦學,24(1):71-75.

周建勛,漆家福.1999.伸展邊界方向對伸展盆地正斷層走向的影響——來自平面砂箱實驗的啟示.地質科學,34(4):97-103.

朱光,姜芹芹,樸學峰,謝成龍.2013.基底斷層在斷陷盆地斷層系統發育中的作用——以蘇北盆地南部高郵凹陷為例.地質學報,87(4):3-14.

朱光,王道軒,劉國生,宋傳中,徐嘉煒,牛漫蘭.2001.郯廬斷裂帶的伸展活動及其動力學背景.地質科學,36(3):16-25.

Anders M H and Schlische R W.1994.Overlapping faults,intrabasin highs and the growth of normal faults.The Journal of Geology,102:165-180.

Clifton A E and Schlische R W.2001.Nucleation,growth,and linkage of faults in oblique rift zones:Results from experimental clay models and implications for maximum fault size.Geology,29:455-458.

Cowie P A and Roberts G P.2001.Constraining slip rates and spacings for active normal faults.Journal of Structural Geology,23:1901-1915.

Gawthorpe R L,Jackson C A,Young M J,Sharp Ⅰ R,Moustafa A R and Leppard C W.2003.Normal fault growth,displacement localisation and the evolution of normal fault populations:The Hammam Faraun fault block,Suez rift,Egypt.Journal of Structural Geology,25:883-895.

Gupta A and Scholz C H.2000.A model of fault interaction based on observations and theory.Journal of Structural Geology,22:865-879.

Henza A A,Withjack M O and Schlische R W.2011.How do the properties of a pre-existing normal-fault population influence fault development during a subsequent phase of extension.Journal of Structural Geology,22:1312-1324.Kim Y S and Sanderson D J.2005.The relationship between displacement and length of faults:A review.Earth-Science Reviews,68:317-334.

Mansfield C and Cartwright J.2001.Fault growth by linkage:Observations and implications from analogue models.Journal of Structural Geology,23:745-763.

Moir H,Lunn R J,Shipton Z K and Kirkpatrick J D.2010.Simulating brittle fault evolution from networks of pre-existing joints within crystalline rock.Journal of Structural Geology,32:1742-1753.

Morley C K,Haranya C,Phoosongsee W,Pongwapee S,Kornsawan A and Wonganan N.2004.Activation of rift oblique and rift parallel pre-existing fabrics during extension and their effect on deformation style:Examples from the rifts of Thailand.Journal of Structural Geology,26:1803-1829.

Schlagenhauf A,Manighettia Ⅰ and Malavieille J.2008.Ⅰncremental growth of normal faults:Ⅰnsights from a laser-equipped analog experiment.Earth and Planetary Science Letters,273:299-311.

Young M J,Gawthorpe R L and Hardy S.2001.Growth and linkage of a segmented normal fault zone:The Late Jurassic Murchison-Statfjord North Fault,northern North Sea.Journal of Structural Geology,23:1933-1952.