花崗巖型鈾礦床成礦分帶特征及其在下莊礦田隱伏礦床預測中的應用

彭卓倫 ,陳國能 ,陳 震 ,婁 峰邱 惟張俊浩許清燕

(1.中山大學 地球科學與地質工程學院,廣東 廣州 510275;2.廣東省地質過程與礦產資源探查重點實驗室,廣東 廣州 510275;3.吉林大學 地球科學學院,吉林 長春 130061)

地臺或大陸克拉通活化(陳國達,1956,1959;朱日祥等,2012)是當今大陸地質學研究的重大課題(陳國能,1997,2011;張國偉等,2011)。硅鋁質陸殼大規模熔融導致大量重熔或再生花崗巖產出,是地臺或克拉通活化的重要標志(Chen et al.,2014),而花崗巖型(熱液型)鈾礦的產生,則反映了活化區地殼的多次熔融和殼內巖漿層的高度分異(陳國達和楊心宜,2003;Chen and Grapes,2007)。花崗巖型鈾礦床的出現,有可能作為大陸地殼成熟度的指標(張珂,2001),而且研究殼內熔融與花崗巖型熱液鈾礦床形成的關系,對指導深部隱伏礦床的尋找與勘探,有重要的實用價值。

花崗巖型鈾礦床與其寄主花崗巖之間常存在巨大年齡差(李耀菘,1982;金景福和黃光榮,1991;婁峰等,2011),這使得早期基于傳統巖漿侵入模型的熱液成因說(Narayanaswamy and Venkatasubramanian,1969;杜樂天,1982;周維勛,1982;胡瑞忠,1989;張祖還和章邦桐,1991;Casas et al.,1994)無法自圓其說,因為鈾礦成礦時賦礦巖體早已固結,不可能再產生巖漿熱液。然而,這類鈾礦與花崗巖體空間上形影相隨的事實,又無法排除花崗巖與鈾礦之間成因上的聯系。近30年來,產生了各種基于鈾的成礦物質來自花崗巖石而不是花崗巖漿的假說或模型,亦即含鈾花崗巖經后期流體作用導致其內的鈾元素活化與富集,如地下熱水浸出說(李學禮,1992;戚華文和胡瑞忠,2000;杜樂天,2001;Tersea et al.,2006);地表水淋積說(Michel,1984;季克儉等,1989);地幔氣“萃取說”(Susumu,1992;Haines,1993;Casas et al.,1994;鄧平等,2003;毛景文等,2004;杜樂天,2005)。

陳國能(1989)、陳國能等(1996)、Chen and Grapes (2007)在花崗巖成因研究的基礎上,提出了與傳統理論不同的鈾礦成礦學說。為此,廣東省核工業地質局與中山大學合作,成立了“花崗巖與鈾礦資源研究所”,以下莊礦田為切入點開展了系統研究,進行深部隱伏礦床定位預測,經鉆探驗證,獲得重要突破。在此基礎上,本文進一步探討熱液鈾礦成礦過程的分帶規律,并根據建立的分帶模型,嘗試在下莊礦田 XXX礦床的深部隱伏礦體進行定位預測。

1 花崗巖型鈾礦床熱液蝕變類型及分帶現象

下莊礦田位于近EW走向的粵北貴東巖體東部,是由燕山早期(γ52-1)黑云母(二長)花崗巖(160~185 Ma)、燕山中期(γ52-3)二云母–白云母花崗巖(135~155 Ma)和燕山晚期(γ53-1)花崗正長巖(125 Ma)組成的復式巖體。燕山早期巖體為主體,燕山中期巖體以巖株(面積多為幾~幾十平方公里)產于早期巖體內部,燕山晚期花崗正長巖則主要以巖脈或出露面積僅幾平方公里小巖株的形式出露于貴東巖體東部(婁峰等,2011;李宏衛等,2011)。

貴東巖體已知的鈾礦床(點)主要分布于巖體東部下莊地區(圖1A)。鈾礦的 U-Pb年齡集中在70~90 Ma之間(李耀菘,1982;王學成和饒冰,1989;徐達忠等,1999;丁瑞欽和梁天錫,2003)。礦體受花崗巖中的斷裂破碎帶或裂隙帶控制(張珂,2001;張珂等,2011),在斷裂與基性巖脈交匯部位往往顯著富化,形成所謂“交點型”礦體(劉汝洲,2003)。

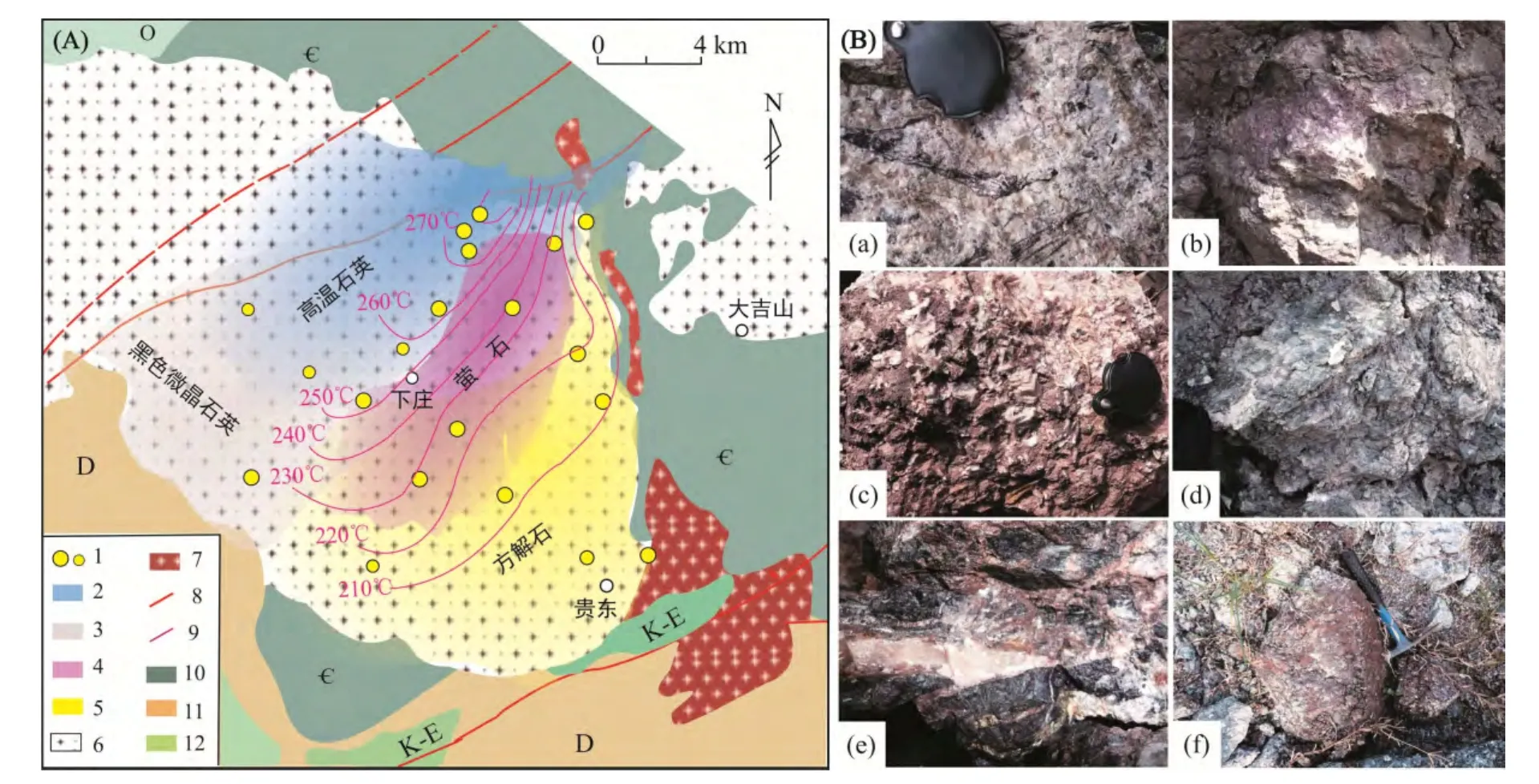

鈾礦的礦石礦物主要有瀝青鈾礦和鈾石,圍巖蝕變類型為硅化(從高溫無色–白色石英到黑色微晶石英)、螢石化、碳酸鹽化(方解石)、水云母–綠泥石化等(圖1B)。赤鐵礦化或紅化伴隨著上述各種蝕變類型出現(圖1B-c、e、f),證實含鈾熱液應為堿性氧化流體(Chen and Grapes,2007)。

從圖1A可見,下莊礦田的各類蝕變在平面上有自北向南,從石英帶(包括高溫石英和黑色微粒或微晶石英)–螢石帶–方解石帶的變化特征,礦田南部花崗巖體內接觸帶附近,尚發育水云母–綠泥石帶(圖1B-d);礦物包裹體溫度也有自北向南降低的變化趨勢(劉延勇,2008)。研究表明,這種平面上的分帶,主要是由鈾礦成礦殼層的埋深所引起,已知鈾礦床的礦體埋深自北向南逐漸加大,這也正是南部地表鈾礦化較弱、鈾礦床(點)相對較少的原因(中山大學地球科學系、廣核–中大花崗巖與鈾礦資源研究所,2009)。

圖1 下莊鈾礦田地質簡圖及主要蝕變類型平面分布特征(A),與主要蝕變類型野外照片(B)Fig.1 Schematic map of geology and plane-view of different alteration types in the Xiazhuang ore-filed (A),and associated alteration types in the uranium ore field (B)

2 花崗巖型鈾礦床礦化類型及分帶特征

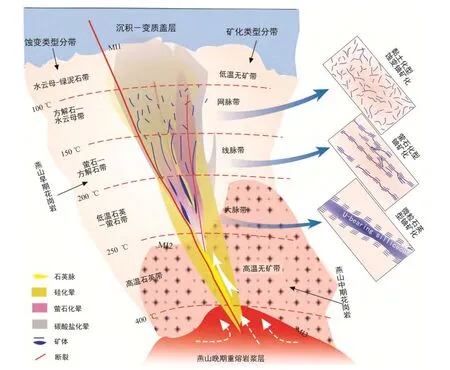

相對于不同的蝕變類型,鈾礦化也表現出不同的特征(金景福等,1991)(圖2):與微粒石英型相應的鈾礦化往往為大脈型,礦體品位較富(圖2a),例如下莊330、331、332、333等礦床;與螢石化型相應的多為連續性較好的線型礦脈(圖2b),例如下莊337礦床的晚期礦化;與方解石–黏土化型相應的則多為不連續的網脈型,脈幅多在0.n~0.00n mm之間(圖2c)。這三種礦化類型,以往被認為分屬三種獨立的成礦過程(金景福和黃廣榮,1991)。

根據花崗巖成因的原地重熔說(陳國能,1989;陳國能等,1996;Chen and Grapes,2007),在殼內熔融–固結過程中,U究竟是參與造巖元素的結晶還是在氣相流體中富集,其決定因素是巖漿系統的氧化–還原條件。在還原條件下,U4+可類質同像取代Zr4+、Hf4+及REE3+等進入副礦物晶格而被分散。在氧化條件下鈾為六價鈾(U6+),與氧結合成為鈾酰離子團(UO2)2+,由于半徑太大而無法再以類質同像方式進入硅酸鹽晶格,在巖漿結晶過程中只可能存在于氣相中,最終形成含鈾熱液流體。研究證實巖漿系統的氧化電位升高與系統的熔融(重熔)次數有相關關系,因此有花崗巖型鈾礦床產出的地區,區域上一般有多期花崗巖出露,而鈾礦的產出通常與最晚期的巖漿活動有關,礦體與寄主花崗巖存在巨大的年齡差(Chen and Grapes,2007)。多次熔融使巖漿系統氧逸度升高,即 U4+氧化為 U6+,并在熱液流體中富集,在花崗巖型鈾礦床中赤鐵礦化的普遍出現(圖1B),也進一步證實瀝青鈾礦的成礦流體,與一般熱液硫化物礦床成礦流體相比,更偏堿性和具有較高的氧化電位。同時,螢石化和方解石化在鈾礦成礦過程中的普遍出現,也揭示含鈾流體中有大量的F-、Cl–、CO2–3等離子組分。

圖2 花崗巖型鈾礦床主要礦化蝕變類型(據金景福和黃廣榮,1991重繪)Fig.2 Main mineralization and alteration types of granite-type uranium deposit

圖3 花崗巖型鈾礦床成礦分帶模型(據彭卓倫等,2007修改)Fig.3 Zoning model for granite-type hydrothermal uranium deposit

根據上述研究,并結合下莊礦田各礦床的資料建立了熱液鈾礦成礦模型(圖3,Peng et al.,2014)。在陸殼多次熔融(重熔)晚期巖漿層的固結過程中,析出的含鈾氣液流體向晚期重熔界面(MI3)的凸起部位匯聚,隨著系統的減壓沿斷裂通道向上運移,并隨著溫度和壓力的降低,不同的元素在不同的區間沉淀析出,形成不同的蝕變和礦化分帶:深部高溫帶(250~400 ℃)為高溫石英的沉淀區,形成石英脈;隨著SiO2大量析出和溫度的降低,流體中剩余SiO2形成中低溫帶的紅色或黑色微粒石英,或交代流體通道兩側巖石而導致圍巖的硅化;螢石在熱液過程中的析出溫度低于白色石英(Chen and Grapes,2007),隨著紅色或黑色微粒石英的結晶,螢石也開始析出。據現有資料,瀝青鈾礦的形成溫度主要在250~150 ℃之間,與微粒石英和螢石大量析出的溫度區間基本一致,由此很容易理解熱液鈾礦與微粒石英和螢石密切共生的原因。碳酸鹽化和黏土化是熱液蝕變的低溫產物,流體中的鈾在此之前已大量沉淀,因而成礦已是強弓之末。從流體動力考慮,含礦氣液流體離開源區初期,由于溫度高、內壓大,向上運移速度快,可沖開通道上的障礙物(如斷層物質),為高溫石英的沉淀騰出空間,形成規模較大的石英脈;隨著離源區距離的增加,加上石英等高溫物質的沉淀對通道的堵塞,流體的動力漸弱,且隨著向上剛性破裂面增多,壓力被分散,流體只能沿著這些分散的破裂面向上運移和滲透,從而形成線脈帶和其上的網脈帶(圖3)。換言之,圖2所示的不同礦化和蝕變類型,并非起因于不同的成礦過程,而是同一成礦過程在不同深度的表現。熱液鈾礦的成礦分帶從下而上可分高溫無礦帶–大脈帶–線脈帶–網脈帶–低溫無礦帶,相應蝕變帶依次為氧化物–氟化物–碳酸鹽–水化物。

綜上所述,花崗巖型鈾礦床實質是花崗巖熱液礦床,其形成與地殼的多次熔融有關。不同類型的蝕變(微粒石英型、螢石化型、黏土化或碳酸鹽化型)與不同脈型(大脈型、線脈型、網脈型)的鈾礦化,實質是含鈾熱液向上運移過程中不同溫度或深度區間(即不同物化環境)的響應,這在脈狀鎢礦中甚為常見。這一認識對于深部隱伏鈾礦體的尋找與勘探,有重要實用意義。

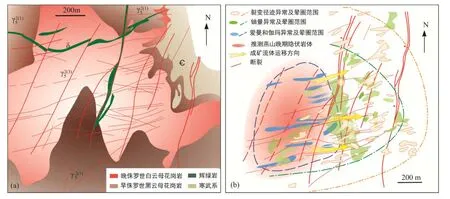

3 下莊礦田XXX礦床深部隱伏礦體預測

根據上述模型,作者選擇了下莊礦田XXX礦床進行解剖和成礦預測。礦區內發育燕山早期黑云母花崗巖(γ52(1))、燕山中期白云母花崗巖(γ52(3))和白堊紀的輝綠巖脈(圖4a)。有NNE向和近EW向兩組斷裂,前者規模較大,傾向北西,傾角 70°左右;后者單條斷裂的延伸一般只有數百米,傾向北;鈾礦沿EW向斷裂充填,礦體呈細脈狀成群產出。據現有資料,礦體的鈾礦物主要為晶質鈾礦,少量瀝青鈾礦,后者沿同樣的裂隙充填并切割了前者。兩種形成于不同物理化學環境的鈾礦物在礦體中共存,表明該區先后發生過兩次成礦作用,即早期為晶質鈾礦,晚期為瀝青鈾礦。

礦區做過三種不同方法的物化探測量,一是裂變徑跡,二是鈾暈,三是愛曼和伽瑪測量。三種方法獲得的單個異常的走向基本都是近 EW 向,而異常的組合卻都是近SN走向(圖4b)。按照物化探方法的原理和測試對象,礦區上的裂變徑跡暈、鈾暈、愛曼暈和伽瑪暈,應反映不同深度的鈾礦化。愛曼暈和伽瑪暈反映的是深部,裂變徑跡暈反映地表,鈾暈反映的深度則處于兩者之間。若此屬實,上述異常組合應是深部成礦流體自西(深部)向東(淺部)的運移,導礦通道為NNE向斷裂(該組斷裂斷面西傾)(圖4b)。

圖4 下莊礦田XXX礦床地質簡圖(a)、礦床地質資料和物化探異常綜合解譯圖(b)Fig.4 Schematic geological map of the No.XXX ore deposit (a),synthetic explanation of geological,geochemical and geophysical data of the deposit (b)

從圖4可見,與導礦通道(NNE向斷裂)近乎垂直的近 EW 向斷裂,由于其走向與成礦流體運移的方向一致,因而可在流體運移的主通道上方形成低壓區,誘使含礦流體沿該組斷裂向上運移,沿此組斷裂充填的早期晶質鈾礦脈中疊加有后期的瀝青鈾礦即為這一過程的證據。

根據圖3的分帶模型可知,XXX礦床目前所控制的礦體,應主要為早期的晶質鈾礦,并未控制到晚期的瀝青鈾礦。疊加在晶質鈾礦脈中的瀝青鈾礦細脈,指示晚期有瀝青鈾礦成礦流體沿斷裂帶向上滲透,但見到的僅僅是整個晚期礦化帶頂部的線脈甚至網脈帶,因此,晚期瀝青鈾礦的主礦體應該尚在深部。

結合該礦 2號勘探線的資料,作者嘗試對該線上的深部隱伏礦體進行定位預測(圖5),并在該線的北西端布置兩個設計鉆孔,預測在海拔標高 650 m(孔深~220 m)以下見礦。這一認識有待下一步鉆探證實。

4 小 結

華南地臺的活化伴隨有多期次的花崗巖活動,反映活化地殼經歷了多次熔融或重熔。多次熔融(重熔)導致巖漿系統氧逸度升高,是鈾元素能夠在巖漿期后的氣液流體中富集、而不是在巖漿結晶過程進入造巖礦物而被分散的根本原因。含鈾熱液流體在離開源區向上運移過程中,其內的元素大體按照氧化物–氟化物–碳酸鹽–水化物的順序沉淀析出,形成自下而上為高溫石英–黑色微粒石英–螢石–方解石–水云母的礦物(或蝕變)分帶順序。瀝青鈾礦沉淀析出主要發生在黑色微粒石英–螢石階段,因而與上述伴生礦物分帶順序相對應,由下而上出現高溫無礦帶–大脈帶–線脈帶–網脈帶–低溫無礦帶的瀝青鈾礦化分帶特征。在上述研究的基礎上,通過下莊礦田XXX礦床晶質鈾礦和瀝青鈾礦共存的現象,得出該礦經歷了兩期礦化:早期為晶質鈾礦化,晚期為瀝青鈾礦化,且兩者在同一空間疊加的認識。結合該礦已有的地質、地球化學和地球物理勘探資料,指出該礦探明的礦體,可能只是早期的晶質鈾礦,而對晚期的瀝青鈾礦化,目前僅探及其頂部的網脈帶,大脈帶應該還在深部。據此,并結合該礦2號勘探線的資料,作者對該剖面深部可能的隱伏礦體進行了定位預測,預測結果有待下一步的鉆探驗證。

致謝:中山大學張珂教授和博士生李宏衛、姜蓮婷等同學參與了本項研究的部分野外工作,本項研究得到了廣東省核工業地質局領導陳光明、敖文波、盧映新和該局屬下 292地質大隊總工賴中信高級工程師等專家學者的大力支持,在此一并致謝。

陳國達.1956.中國地臺“活化區”的實例并著重討論“華夏古陸”問題.地質學報,36(3):239–271.

陳國達.1959.地殼的第三基本構造單元——地洼區.科學通報,4(3):91–95.

陳國達,楊心宜.2003.活化構造成礦學.長沙:湖南教育出版社:1–128.

陳國能.1997.大陸地質學研究的若干問題思考.高校地質學報,3 (3):342–347.

陳國能.2011.巖石成因與巖石圈演化思考.地學前緣,18(1):1–8.

陳國能.1989.原地重熔——中國東南地洼區中生代花崗巖的重要形成途徑.大地構造與成礦學,13(2):136–149.

陳國能,曹建勁,張珂.1996.原地重熔與元素地球化學場.北京:地質出版社:1–96.

鄧平,沈渭洲,凌洪飛,葉海敏,王學成,濮巍,譚正中.2003.地幔流體與鈾成礦作用——以下莊礦田仙石鈾礦床為例.地球化學,32(6):520–528.

丁瑞欽,梁天錫.2003.下莊礦田構造巖漿演化與富鈾成礦作用初探.鈾礦地質,19(1):21–27.

杜樂天.1982.花崗巖型鈾礦找礦的地質判據 // 花崗巖型鈾礦文集.北京:原子能出版社:283–327.

杜樂天.2001.中國熱液鈾礦基本成礦規律和一般熱液成礦學.北京:原子能出版社:1–130.

杜樂天.2005.迎接鈾礦找礦新高潮——華南二輪找礦勢在必行.鈾礦地質,21(3):146–151.

胡瑞忠.1989.XW鈾礦成礦機理.成都地質學院學報,16(3):1–9.

季克儉,吳學漢,張國柄.1989.熱源礦床的礦源、水源和熱源及礦床分布規律.北京:科學技術出版社:1–131.

金景福,黃廣榮.1991.鈾礦床學.北京:原子能出版社:1–287.

李宏衛,婁峰,陳光明,邱列,唐煜坤,楊燕娜,許冠軍.2011.粵北貴東復式巖體的形成與重熔界面的形態演化.地學前緣,18(1):39–48.

李學禮.1992.論熱源水源礦(鈾)源三源成礦理論問題.華東地質學院學報,15(2):101–112.

李耀菘.1982.華南花崗巖型鈾礦成礦時代及成因探討 //花崗巖型鈾礦文集.北京:原子能出版社:357.

劉汝洲.2003.淺談交點型鈾礦中的幾個問題.華南鈾礦地質,20(1):41–48.

劉延勇.2008.廣東下莊礦田破裂構造體系及其與鈾成礦關系.廣州:中山大學博士學位論文:7–81.

婁峰,馬浩明,劉延勇,李宏衛,楊燕娜,陳耀均.2011.中國東南部中生代基性巖脈時空分布與形成機理.地學前緣,18(1):15–23.

毛景文,謝桂青,李曉峰,張長青,梅燕雄.2004.華南地區中生代大規模成礦作用與巖石圈多階段伸展.地學前緣,11(1):45–55.

彭卓倫,陳國能,張珂,陳光明,盧映新,劉延勇.2007.花崗巖型鈾礦成礦分帶模型.礦物學報,27(增刊):454–455.

戚華文,胡瑞忠.2000.華南花崗巖巖漿期后熱液與鈾成礦熱液的初步對比.礦物學報,20(4):401–405.

王學成,饒冰.1989.粵北貴東巖體內基性巖脈的成因研究.南京大學學報,25(1):120–135.

徐達忠,劉林清,胡寶群.1999.下莊礦田氣熱高溫鈾成礦特征及年齡研究.鈾礦地質,15(5):266–278.

張國偉,郭安林,董云鵬,姚平安.2011.大陸地質與大陸構造和大陸動力學.地學前緣,18(3):1–12.

張珂,閆亞鵬,賴中信,盧映新.2011.下莊鈾礦田構造特征及與熱液鈾礦化的關系.地學前緣,18(1):118–125.

張珂.2001.用原地重熔說討論熱液鈾礦形成的若干問題.華東地質學院學報,24(2):98–103.

張祖還,章邦桐.1991.華南產鈾花崗巖及有關鈾礦床研究.北京:原子能出版社:1–249.

中山大學地球科學系、廣核–中大花崗巖與鈾礦資源研究所.2009.粵北下莊地區熱液鈾礦成礦機理與隱伏礦床預測研究(科研報告).

周維勛.1982.花崗巖鈾礦床及其成因 // 花崗巖型鈾礦文集.北京:原子能出版社:368.

朱日祥,徐義剛,朱光,張宏福,夏群科,鄭天愉.2012.華北克拉通破壞.中國科學(D輯),42(8):1135–1159.

Casas I,Casabona D,Duro L and Depablo J.1994.The influence of hematite on the sorption of uranium (VI)onto granite filling fractures.Chemical Geology,113:319–326.

Chen G N and Grapes R.2007.In-situ Melting:Granite Genesis and Crustal Evolution.The Netherlands:Springer Publication:1–259.

Chen G N,Chen Z and Grapes H G.2014.Behaviour of elements during granite formation and its relationship to mineral-zonation.Acta Geologica Sinica,88(supp.2):1590–1594.

Haines E L.1993.Uranium concentration and distribution in six peridotite inclusions of probable mantle origin.Earth and Planetary Science Letters,20:45–53.

Michel J.1984.Redistribution of uranium and thorium series isotopes during isovolumertric weathering of granite.Geochimica et Cosmochimica Acta,48:1249–1255.Narayanaswamy R and Venkatasubramanian V S.1969.Uranium and Thorium contents of coexisting gneisses,granites and pegmatites.Geochimica et Cosmochimica Acta,33:1007–1009.

Peng Z L,Chen Z,Liao Z H and Chen G N.2014.Mineralzonation of vein-type U-deposit and predetermination of concealed ore-bodies in the Xiazhuang ore field,SE China.Acta Geologica Sinica,88(supp.2):1663–1665.

Susumu N.1992.Partition of uranium between peridotite nodules and host basalt.Chemical Geology,10:211–221.

Tersea T,Antonio M C,Calota G,Edurado G R.2006.Uranium and thorium in weathering and pedogenetic profiles developed on granitic rocks from NW Spain.Science of Total Environment,356:192–206.