城市軌道交通多層排流網投入運行研究

杜貴府 張棟梁 吳培林

(中國礦業大學信息與電氣工程學院,221116,徐州∥第一作者,博士研究生)

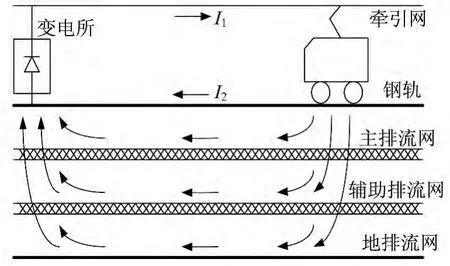

我國城市軌道交通采用直流牽引供電系統,通過走行軌回流。由于鋼軌與地之間無法保證良好絕緣,因此會產生雜散電流,會對地鐵結構及其附近管線造成腐蝕。為防止雜散電流引起的危害,在城市軌道交通系統中設置排流網,以收集雜散電流并將其引回變電所負極。城市軌道交通排流網一般設三層,分別位于道床內部的主排流網、隧道內部結構鋼筋形成的輔助排流網,以及地排流網。排流網結構及雜散電流形成示意圖如圖1所示。

圖1 地鐵排流網結構及雜散電流形成示意圖

目前,由于城市軌道交通系統排流控制策略不完善,當雜散電流達到閥值后,排流網會全部投入運行;投入運行的多層排流網在收集雜散電流的同時,也會引起負面問題。本文建立了更接近實際的“鋼軌-主排流網-輔助排流網-地排流網”四層結構雜散電流電阻分布模型,并對多層排流網的投入進行理論分析研究。

1 雜散電流分布模型建立

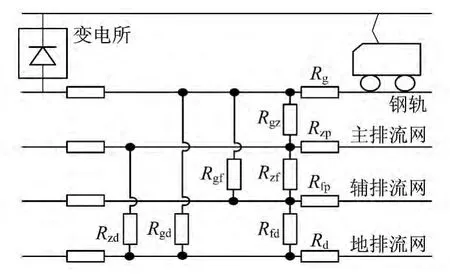

雜散電流單向流動,對多結構的電力系統來說,傳統雜散電流分布模型顯然存在局限性。因此,在傳統雜散電流分布模型基礎上,建立更完善的“鋼軌-主排流網-輔助排流網-地排流網”四層結構雜散電流分布模型。將每層結構均簡化為純阻性集中參數線路,四者相互之間的電氣聯系可表征為過渡電阻(見圖2)。

在新建雜散電流分布模型中,回流系統結構間相互存在電流流動,使雜散電流分布更加連貫,整個系統更完整,更符合工程實際。

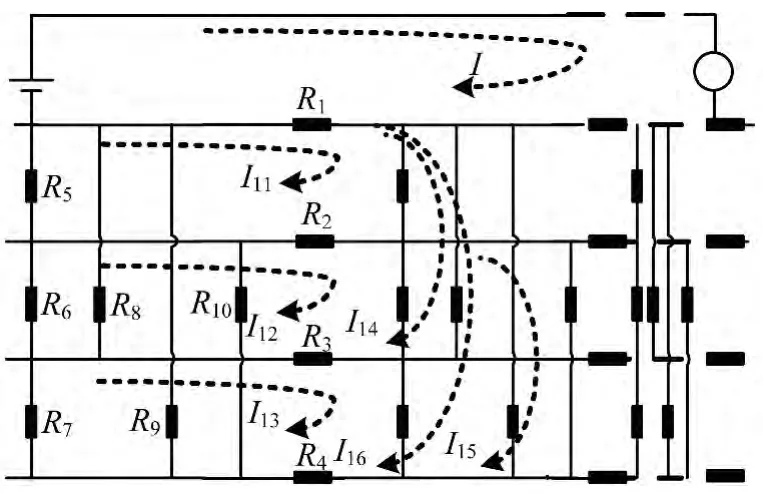

通過雜散電流分布模型得出的雜散電流連續分布數學函數過于復雜。為簡化理論分析,建立雜散電流離散分布數學模型。將每公里軌道區間等分成n個小區間,列車距變電所距離為x個小區間長度,忽略接觸網及饋線電阻。雜散電流離散分布數學模型等效電路如圖3所示。

圖2 四層結構雜散電流電阻分布模型

圖3 雜散電流離散分布數學模型等效電路

確定n、x的取值,便能得到新模型下雜散電流的分布規律。其中,n的取值越大,雜散電流離散分布數字模型越接近于連續模型。

2 排流仿真研究

2.1 多層排流仿真研究

城市軌道交通多層排流網投入運行研究,可在雜散電流分布模型基礎上增加排流裝置,三層排流網分別通過排流支路與變電所負極相連。

假定排流網投入運行時排流支路限流電阻為0.15 Ω,不投入運行時排流支路限流電阻為1 000Ω。采用單機車雙邊供電仿真模型,直流1 500 V牽引供電系統,牽引電流取值2 000 A,雙邊供電區間長度為4 km,機車位于區間中間位置。縱向電阻Rg=0.026Ω/km,Rzp=0.001Ω/km,Rfp=0.01Ω/km,Rd=0.001 Ω/km。過渡電阻Rgz=15Ω·km,Rgf=3Ω·km,Rgd=3Ω·km,Rzf=3Ω·km,Rzd=3Ω·km,Rfd=3Ω·km。

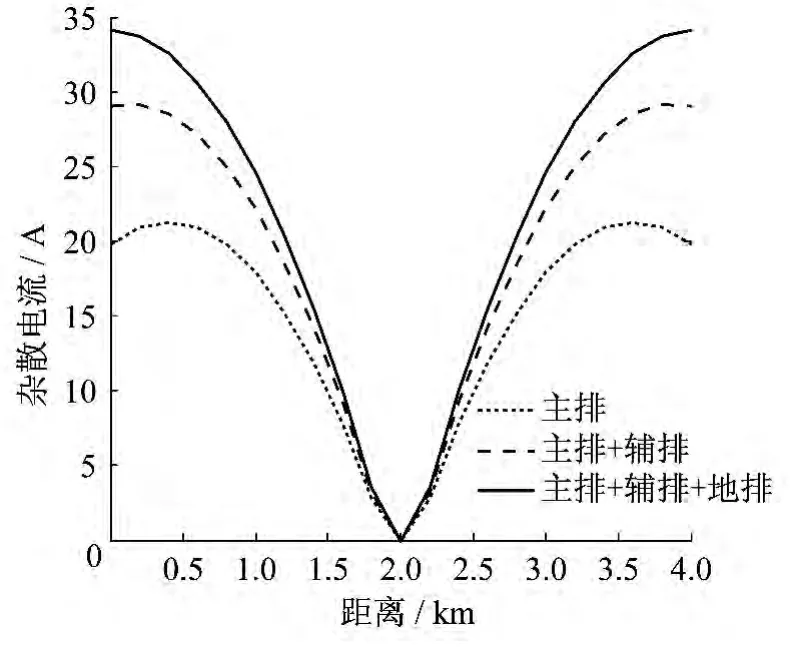

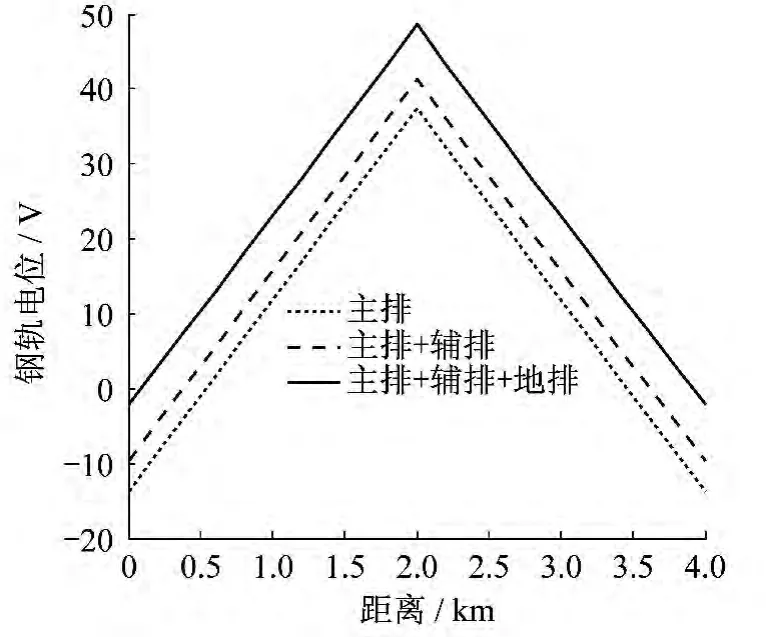

運用MATLAB仿真軟件,分別對僅主排流網排流、主排流網和輔助排流網同時排流、三層排流網同時排流三種情況下地鐵雜散電流及鋼軌電位進行仿真。仿真結果如圖4、圖5所示。

圖4 多層排流雜散電流分布

通過雜散電流及鋼軌電位分布圖分析可知,投入運行的排流網層數越多,雖然加強了對雜散電流收集作用,但地鐵系統中總雜散電流會增大,同時鋼軌電位也有明顯增加。總雜散電流的增大,會加快軌地絕緣的老化,進而加劇雜散電流的泄露。

2.2 隔層排流仿真研究

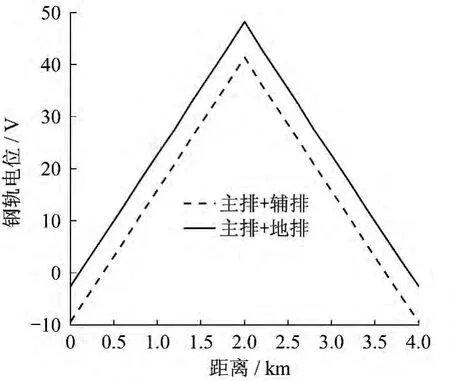

仿真參數不變,在主排、輔排同時排流及主排、地排同時排流兩種情況進行MATLAB 仿真。雜散電流及鋼軌電位分布仿真結果如圖6、圖7所示。

圖5 多層排流鋼軌電位分布

圖6 隔層排流雜散電流分布

圖7 隔層排流鋼軌電位分布

由圖6、圖7可知,兩種排流情況下地鐵雜散電流分布基本一致,并沒有明顯差別;但在主排、地排同時排流情況下鋼軌電位明顯高于主排、輔排同時排流情況。

對兩種排流情況下從輔助排流網流出電流及地排流網流過電流的仿真結果如圖8、圖9所示。

圖8 輔助排流網流出電流

圖9 地排流網流過電流

對上圖8、圖9進行分析:主排、輔排同時排流情況下輔助排流網流出電流為負值,電流為流入,雜散電流對其并沒有腐蝕作用;而在主排、地排同時排流情況下,存在一定量雜散電流流出輔助排流網進入地排,會對輔助排流網產生嚴重腐蝕危害;同時,后者排流情況下,地排流網流過電流明顯高于前者排流情況,地排流網流過電流越大,勢必會加大鋼軌與地排流網間金屬結構的腐蝕危險。

通過對多層排流及隔層排流的分析研究可知,應盡可能減少排流網投入運行的層數;需要兩層排流網投入運行時,需避免隔層排流,以防止產生過高的鋼軌電位及過大的雜散電流腐蝕危害。

3 結語

在傳統雜散電流分布模型基礎上建立新的分布模型,并對多層排流網的投入運行進行仿真研究。仿真結果表明:多層排流會引起過高的鋼軌電位及過大的雜散電流;隔層排流雖然對總雜散電流影響甚微,但明顯增大鋼軌電位,加劇鋼軌與地排流網間金屬結構的腐蝕。因此,在工程實際中,要盡量不多層排流,避免隔層排流,以保證地鐵的安全穩定運行。

[1]李威.地鐵雜散電流腐蝕監測及防護技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,2004.

[2]鄧琴.地鐵排流網系統的設計研究[D].成都:西南交通大學,2009.

[3]Charalambous C A,Cotton I,Aylott P.A simulation tool to predict the impact of soil topologies on coupling between a light rail system and buried third-party infrastructure[J].Vehicular Technology,IEEE Transactions on,2008,57(3):1404.

[4]趙凌.直流牽引供電系統雜散電流分布的研究[D].成都:西南交通大學,2011.

[5]李國欣.直流牽引回流系統分析及軌電位相關問題研究[D].徐州:中國礦業大學,2010.

[6]郝衛國.城市軌道交通雜散電流的防護[J].城市軌道交通研究,2004,7(6):53.

[7]牟龍華,史萬周,張明銳.排流網情況下地鐵迷流分布規律的研究[J].鐵道學報,2007,29(3):45.

[8]張春苗,王昌吉.排流網與地網排流時對雜散電流分布影響的探討[J].西部探礦工程,2008(8):214.

[9]陳志光,秦朝葵,唐繼旭.城市軌道交通動態雜散電流理論分析與計算[J].城市軌道交通研究,2014(3):24.

[10]CJJ 49—1992地鐵雜散電流腐蝕防護技術規程[S].