節能施工技術在工民建建筑工程的應用研究

葛志文華秋艷

(1江蘇省沭陽縣住房和城市建設局 ,江蘇志遠工程管理有限公司,223600)

節能施工技術在工民建建筑工程的應用研究

葛志文1華秋艷2

(1江蘇省沭陽縣住房和城市建設局 ,江蘇志遠工程管理有限公司,223600)

建筑行業在國民經濟中占據著十分重要的位置。同樣,在社會資源與自然資源的損耗中建筑行業所占據的比例也十分巨大。這導致建筑行業成為了阻礙經濟發展與自然生態環境協調發展的重要因素。在節能減排的社會環境中建筑行業需要制定長遠的發展計劃來實現綠色節能施工,以其實現建筑工程能夠達到保護環境、減少環境污染的目標。節能施工技術即為在施工過程中盡量選擇低能耗、高功效、對環境污染小、可在循環利用的施工技術與措施。文章主要針對節能施工技術在建筑工程建筑中的應用進行探析。

1 外圍護結構方面

基于改善室內舒適程度的目的下,將建筑節能工作作為一個整體的體系來進行綜合設計,降低建筑的使用能耗。建筑節能設計是一個綜合整體的系統設計,并不是采用單一的節能施工技術手段可以實現的。節能不能以犧牲室內舒適度為代價,而是應該通過節能施工技術的使用來提升室內舒適程度。

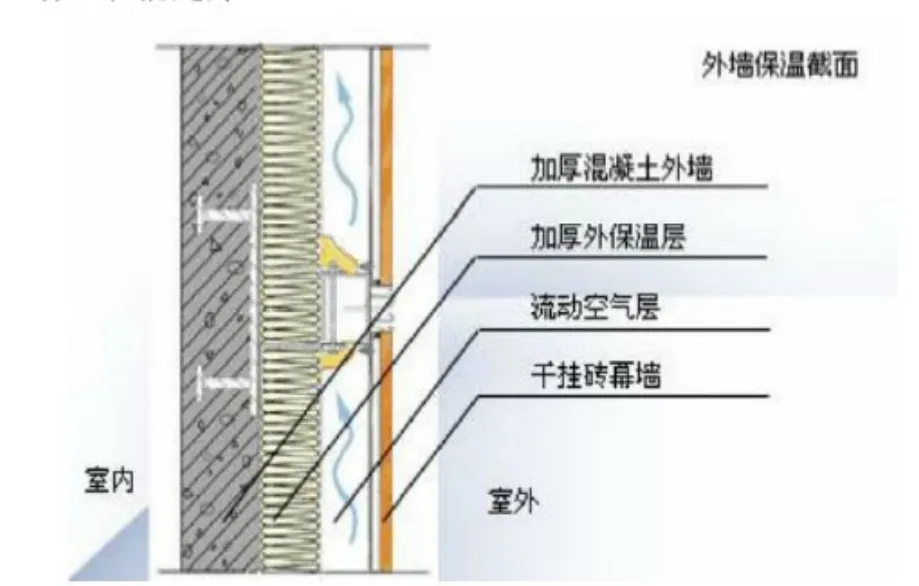

1.1 外墻保溫技術

外墻保溫就像給建筑穿上了保溫的外衣。在炎熱的夏季外墻保溫能夠減少陽光對建筑物的直射,降低房間內外溫度的傳遞;在寒冷的冬季外墻保溫能夠減少室內熱量的流逝。外墻保溫技術中的呼吸式幕墻、粘貼擠塑聚苯板等都是十分常見的外墻保溫技術,其能夠降低外圍導熱系數,還能夠強化維護結構的熱阻值。例如,外墻裝飾施工技術可以選擇干掛石材技術,石材可以選擇菊花黃石材。這種石材不但可以體現出高端的品味,同時還能夠使得石材與混凝土中間增加流動空氣層,可以有效降低陽光照射后的熱量傳導,進而最終達到降低室內溫度的目的。空氣層內時A級防火巖棉保溫層,最內部為厚度為200mm的混凝土外墻,其傳熱系數為0.38w/m2.k。傳熱系數越低說明墻體的保溫性能越加優良。

圖1 干掛石材立面

1.2 屋面地面保溫技術

在建筑物的屋頂以及女兒墻的部分添加保溫層能夠有效隔離房屋頂部受到的太陽輻射,同時有效將隔熱層延伸到地面凍土下方。在建筑物車庫的頂板或地面處增加聚苯乙烯板可以有效的防止第一層與地下室之間的能量傳遞,形成屋頂、地面與外墻合力形成的保溫體系,全方位提升了建筑物的保溫隔熱性能。例如,在某建筑項目中其使用的保溫材料設計所使用的是傳熱系數為0.36w/m2k的國家標準的A級防火巖棉保溫材料。普通建筑地面傳熱系數為0.56w/m2k,而該建筑項目地面傳熱系數為0.55w/m2k,屋頂為0.34w/m2k。在經過試驗比較后發現,該項目的地面與屋頂保溫性能相對普通建筑更加優越。

1.3 外窗保溫技術

外窗保溫隔熱性能是建筑節能施工技術的重點。當前使用頻率較高的即為斷橋鋁合金框中和Low-E組合結構,其能夠安全、可靠的隔離熱量的傳導。斷橋鋁合金包括內外兩層,中間為不導熱的高強尼龍,連為整體。其水密性能、氣密性能的效果十分優越,并且具有十分明顯的斷熱性能,可以避免空氣中熱量的滲透與傳遞。其與普通鋁合金具有高導熱率相對比,不論是在夏天還是在冬天都具有絕佳的保溫性能。

2 新能源利用方面

2.1 地源熱泵

地源熱泵是一種新型的綠色能源系統。在寒冷的冬季利用地埋管能夠將地下的熱量傳遞到建筑物中,在炎熱的夏季可以將室內的熱量傳遞到地下土壤中,并且將地下的冷量轉移到建筑中,從而實現能量的轉換與傳遞,構建冷熱循環系統。由于地面溫度是相對穩定的,土壤與空氣的溫度一般都相差17度左右,不論是夏天還是冬天,土壤都是絕佳的熱泵與冷源。這種天然的溫度特性與空氣溫度調節系統相比工作效率明確提升,經濟投入明顯降低。與電熱供暖所所消耗的能量相比減少了70%以上,實現了真正意義上的節能減排。同時,地源熱泵體系是全方位多功能的,使用年限長,后續維護費用較低。

2.2 自然光導入

太陽能在節能施工技術的應用方面十分眾多,例如太陽能熱水器、光伏發電、導光管采光等。其中,導光管系統是一種十分有效的節能技術,其能夠在室外搜集陽光與太陽能,將其導入導光管中,最后傳輸到安裝在室內頂板處的漫射器中,由漫射器將收集到的陽光均勻的照射在室內。自然光導光系統可以降低白天建筑內部80%的照明電耗。當前導光管所使用的材料一般為鋁制光學放射材料,材料的反光率達到99%以上,使用壽命長達25年以上。彎管類型主要有30度、60度以及90度等。由于導光管的拐角對光源的消耗很大,因此要盡可能的減少導光管拐角,控制好導光管的長度。自然導光系統能夠普遍應用在各種建筑中,目前我國該系統主要應用在廠房、場館、地下空間等光線不佳而白天又需要照明的場所。一般多應用在單層與頂層建筑中。

就目前我國節能施工技術在建筑工程中的應用情況來看,能量資源浪費的情況仍然十分嚴重。建筑資源消耗占據了社會總體消耗的四分之一。因此建筑行業要對這一情況加以重視,多加使用節能施工技術,最大程度的降低建筑資源的浪費,發展綠色工民建建筑。

S210

:B

1007-6344(2015)06-0137-01