硅橡膠間接法與嵌體蠟直接法制作鑄造樁核的密合度比較

宋 斌

貴州省貴陽市云巖區螺絲山路棲霞小區22棟 550002

硅橡膠間接法與嵌體蠟直接法制作鑄造樁核的密合度比較

宋 斌

貴州省貴陽市云巖區螺絲山路棲霞小區22棟 550002

目的比較硅橡膠間接法與嵌體蠟直接法制取鑄造樁核的密合度。方法 選擇2009年1月1日至2013年12月31日期間于我科行金屬樁核冠修復的患者共423例,患牙共計485顆。隨機分為實驗組(硅橡膠間接法制作鑄造樁核)、對照組(常規嵌體蠟直接法制作鑄造樁核)。樁核制作鑄造完成后,分別對兩組的密合度進行比較。結果實驗組前牙密合度良好率94.5%,后牙為93.5%,對照組前牙密合度良好率91.7%,后牙為62.6%,實驗組后牙與對照組后牙的密合度差異具有統計學意義(P<0.05)。結論使用硅橡膠印模材料,采用間接法制作的后牙鑄造樁核,其密合度高于常規使用嵌體蠟直接法制作的鑄造樁核密合度。

牙體缺損 樁核 硅橡膠 嵌體蠟 密合度

隨著我國人民生活水平及口腔保健意識的提高,口腔醫生能夠根據患者殘根殘冠的缺損情況,對不能保留的殘根殘冠選擇有創性拔牙治療,對能保留的殘根殘冠選擇保守性的治療,即患牙經過完善的根管治療后做樁核冠修復。雖然隨著口腔種植材料及技術的不斷發展,大多數的殘根殘冠可以采取拔除后種植的方式進行修復,但是在經濟性、就診時間、美觀性等方面,樁核冠修復仍然是醫生和患者的首選治療方式。在樁核冠修復過程中,樁核與患牙之間的密合度影響著樁核的固位及修復的遠期效果。目前在臨床上,修復醫生主要使用嵌體蠟口內直接法【1】以及硅橡膠口外間接法【2】制作金屬樁核。為了比較這兩種方法制作的樁核的密合度,選取了2009年1月1日至2013年12月21日期間于我科行樁核冠修復的患者共343名,患牙共計385顆,隨機分為實驗組(硅橡膠口外間接法)、對照組(嵌體蠟口內直接法),對其密合性進行比較。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2009年1月1日至2013年12月31日期間于我科行樁核冠修復的患者共423例,其中男性患者238例,女性患者185例,年齡18-84歲,患牙共計485顆。納入-標準:所有患牙均經過完善的根管治療,經X線片確認患者的尖周炎癥消失或尖周炎癥已得到有效控制,殘根斷面至少有兩個面位于齦上,且齦下部分斷面距離齦緣不超過2mm。按照隨機原則進行分組,實驗組209例,患牙238顆,其中前牙145顆,后牙93顆;對照組214例,患牙247顆,其中前牙132顆,后牙115顆。

1.2 實驗方法

硅橡膠印模材料由賀力氏公司提供,嵌體蠟由上海齒科材料生產。首先對患牙進行常規牙體預備,隨后去除患牙牙冠部及根管口的填充物,同時去除薄壁弱尖。去除根管充填物至所需長度,預備過程中應盡量保持根管原形態,隨后去除根管壁倒凹,并適當擴大根管管徑。若患牙為多根管,應使各根管間具有共同就位道。若根管間角度過大,選取根徑較粗且牙根較直的根管作為主根管,其余根管作為副根管進行預備,副根管應與主根管具有共同就位道。對照組采用嵌體蠟口內直接法制作鑄造樁核蠟型。實驗組采用硅橡膠口外間接法制作鑄造樁核的石膏模型。制作好的樁核蠟型或超硬石膏模型,送義齒加工廠進行鑄造加工。

1.3 療效判斷標準

成功:金屬樁核能順利就位,與患牙斷面吻合,探針尖端不能進入樁核與斷面交界處;

失敗:金屬樁核不能順利就位,不能與患牙斷面吻合,探針的尖端能夠進入樁核與斷面交界處。

統計學方法

采用SPSS 20.0統計軟件對所有數據進行處理。計數資料采用2檢驗,當P<0.05時,可認為差異具有統計學意義。

2 結果

金屬樁核密合度比較

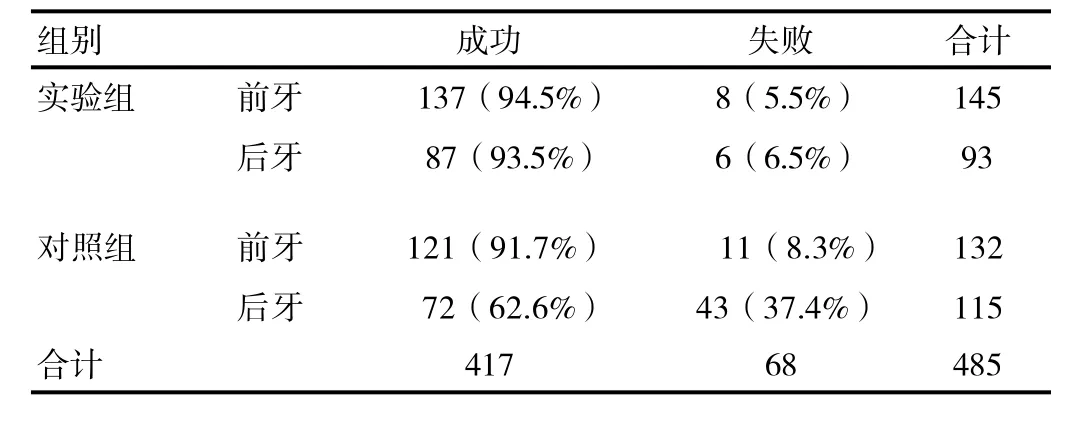

兩種方法制作的金屬樁核其密合度情況見表1,實驗組中前牙成功率是94.5%,后牙成功率是93.5%,兩者間的差異不具有統計學意義(P=0.765);對照組中前牙成功率是91.7%,后牙成功率是62.6%,兩者間的差異具有統計學意義(P<0.05)。同時實驗組(94.5%)與對照組(91.7%)前牙成功率相比較,其差異不具有統計學意義(P>0.05);實驗組(93.5%)與對照組(62.6%)后牙成功率相比較,其差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 實驗組與對照組密合度比較(單位:顆)

3 討論

樁核的固位與樁核冠修復的遠期效果有很大聯系,其中樁核與根管的密合程度,對樁核的固位有重要的影響,同時對于降低繼發齲病、牙齦炎、牙周炎等并發癥有重要作用,并能增加根管的抗折能力。因此,制作密合度良好的金屬樁核,在樁核冠修復過程中,具有重要的意義。

臨床工作中,醫生常使用硅橡膠印模口外間接法和嵌體蠟口內直接法來制作金屬樁核。硅橡膠印模材料是一種高分子人工合成橡膠,具有優異的韌性、彈性、流動性、可塑性等優點,并且體積收縮小,強度高,精度高,但費用也較高【3】。嵌體蠟【4】的流動性及可塑性較好,韌性、彈性較差,強度低,同時容易受到溫度影響而發生變形,不過成本低。本文通過對硅橡膠口外間接法及嵌體蠟口內直接法制作金屬樁核的密合度進行研究后發現,采用口外間接法制作的金屬樁核,與基牙的密合度較高,這一結果與近年的相關報道相符【5-7】。而嵌體蠟口內直接法所制作的金屬樁核,其密合度受到牙位的極大影響,前牙的密合度遠高于后牙,這可能是由于前牙為單根管,視野清楚,操作方便。不過值得注意的是,前牙采用直接法和間接法制作的金屬樁核,其密合度都比較令人滿意,且兩種方法并沒有統計學上的差異,這提示我們,硅橡膠口外間接法與嵌體蠟口內直接法都可以用于制作前牙金屬樁核。當然,硅橡膠間接法相對于嵌體蠟直接法來說,能夠極大的縮短患者的就診時間【8】,改善患者的就診體驗,同時能夠將金屬樁核的大小和形態調磨合適后,再進行口內粘固,減少粘固后修整基牙對樁核粘接面造成的震動破壞【9,10】。口內直接法制作樁核蠟型,受到醫生自身臨床技術的影響較大。因此對于剛進入臨床崗位的醫生,建議選擇硅橡膠間接法。硅橡膠間接法制作的后牙金屬樁核其密合度遠遠優于嵌體蠟直接法所制作的樁核,本研究中密合度不良的后牙,改用間接法制作后,獲得了比較好的密合度。因此在臨床工作中,需要對后牙殘根殘冠進行金屬樁核冠修復時,優先選擇硅橡膠口外間接法來制作金屬樁核。

綜上所述,采用硅橡膠口外間接法與嵌體蠟口內直接法制作的前牙金屬樁核,密合度均比較好。口外間接法制作的后牙殘根殘冠的金屬樁核,其密合度均優于口內直接法。

[1] 何凱輝,陳烈金,張娟等.兩種口內直接法制作鑄造樁核方法的臨床研究比較.佛山科學技術學院學報:自然科學版,2011,29(6);24-27.

[2] 馬林,趙二軍,王培.硅橡膠精密印模鑄造樁核臨床觀察.山西醫藥雜志:上半月,2011,40(8);804-805.

[3] 譚小鳳,張葉,畢小琴.機混硅橡膠與藻酸鹽印模材料在口腔修復印模制取中的應用研究.中國循證醫學雜志,2014,14(3);268-270.

[4] 侯曉沖,越野.嵌體蠟在口腔修復應用中的進展.口腔材料器械雜志,2007,16(1);46-47.

[5] 祖斌.2種制作上頜前磨牙樁核方法的臨床效果比較.現代中西醫結合雜志,2013,22(6);608-610.

[6] 姚其衛,彭洪娟.不同方法制取樁核熔模的臨床觀察.現代中西醫結合雜志,2012,21(6);626-627.

[7] 劉林娟[1],許建輝[1],張懷勤[2].三種制作上頜前牙樁核方法的臨床效果比較.齊齊哈爾醫學院學報,2011,32(1);12-13.

[8] 蔣海泉,王芳,孔曉鵬.兩種鑄造樁核制作方法的臨床應用比較.中國醫藥指南,2012,10(23);175-176.

[9] 劉翠玲,高旭,鄭政.兩種粘接劑粘固鑄造樁核后備牙時機對冠方微滲漏影響的研究.口腔頜面修復學雜志,2013,(6);325-328.

[10] 周崢.樁核粘固后不同間隔時間預備對冠方微滲漏的影響.華西口腔醫學雜志,2006,24(5);426-428.

Comparative study of marginal adaptation in casting post-core made by the direct method of inlay wax and by the indirect method of silicone rubber

Objectiveto compare the different marginal adaptation of casting post-core made by the direct method of inlay wax and by the indirect method of silicone rubber.MethodsTook 423 cases of out-patients from Jan 1, 2009 to Dec 31, 2013 in the dental department of Guizhou provincial people’s hospital for example. A total of 485 teeth were randomly divided into experimental group (indirect method of silicone rubber tube) and control group (direct method of inlay wax), and dentist took the two methods to produce the post-core. Then compare the marginal adaptation of casting post-core between the two groups.Resultsthe percentage of fine marginal adaptation of anterior teeth and back teeth in experimental group is 94.5%, 93.5% respectively. The percentage of fine marginal adaptation of anterior teeth and back teeth in control group is 91.7%, 62.6% respectively.Conclusionthe percentage of fine marginal adaptation of back teeth in experimental group is higher than that in the control gro up.

dental defects, post-core, silicon rubber, inlay wax, marginal adaptation

R19[文獻表示碼]A

1672-5654(2015)2(C)-0000-00

)

宋斌(1982,1,12-),男,漢,貴州省貴陽市,貴州省人民醫院口腔科,碩士研究生,職稱:主治醫師,研究方向:口腔修復學。