新發現過云樓秘藏翁同龢《星臺帖》考

張之望++張嵋珥

在過云樓遺存的諸多名人尺牘中,有二通(共四開)是翁同龢寫給星臺大公祖年世大人的帖子,非常引人注目。從這二通翁帖暴露出來的一些信息來看,常人確實頗難理解。其一,這位兩朝帝師翁同龢不但和這位星臺下屬以兄弟相稱,而且從翁帖中“屢謁又未獲晤”可窺見,他們的“杯茗之敘”好像很頻繁。其二,是翁同龢為何對這位星臺大人如此尊敬,甚至恭維呢?二帖中翁用了諸多,“早當拱候”“未敢具柬”“臺旆惠臨”“未獲奉迓”“弛仰實深”等恭維之詞又該如何理解?

要解開上述疑問,必須將二通《星臺帖》、翁同龢的職場經歷和這位神秘的星臺大人顯赫的家族背景逐一展開,全面梳理,綜合分析,才能找到答案。

一、翁同龢《星臺帖》原文及譯文

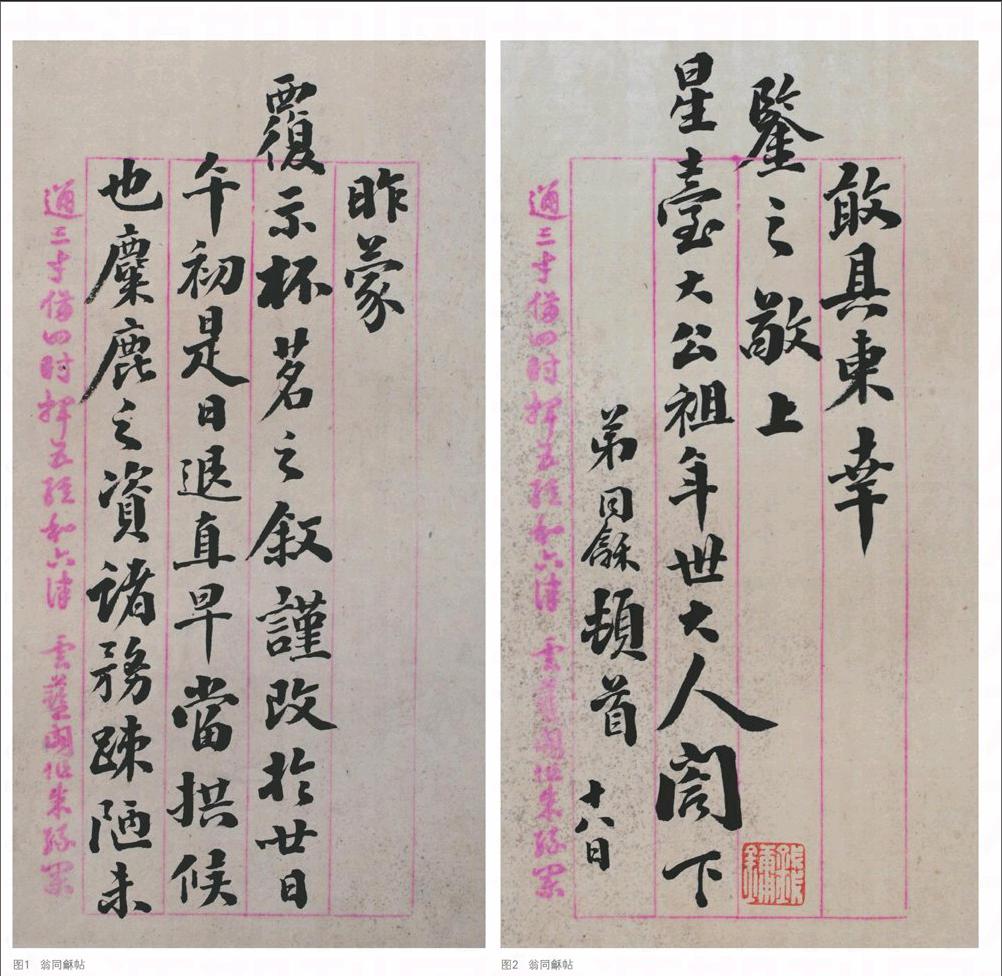

1.星臺帖一原文及譯文(見圖1、圖2)

帖一原文:昨蒙覆示,杯茗之敘,謹改于廿日午初,是日退值,早當拱候也。

麋鹿之資,諸務疏陋,未敢具柬,幸鑒之。敬上

星臺大公祖年世大人閣下。

弟同龢頓首

十八日

帖一譯文:昨天蒙承您回復答應,我們之間一起喝茶碰頭一敘之事,改定于二十日午時初刻(中午十一點過后)。到這天退朝完畢后,我會提前回家等候,拱手相迎您的到來。

雜亂不堪的資金(資源)籌措問題、繁瑣而淺陋的一般事務,我是不敢隨便給您下達文書指令的,希望您明察我對你的敬重。

尊敬的地方最高長官星臺年世大人。

弟翁同龢叩首

十八日

2.星臺帖二原文及譯文(見圖3、圖4)

帖二原文:臺旆惠臨,未獲奉迓,屢謁又未獲晤。弛仰實深,十九日準申初刻,欲求過舍一談,未審可否?乞垂諭為幸。

星臺大公祖年世大人。

弟翁同龢謹上

帖二譯文:前些日子你星臺大人光臨我寒舍,我有事外出,沒有能夠在家恭敬地把您相迎;我幾次上門拜見,不巧您又不在家,未能夠相互見面一敘。

我對您是十分向往仰慕已久啊,想在本月十九日下午三點鐘來您府上來和您碰頭一敘,不知道你是否能夠答應我這一請求?希望及時得到您的答復,幸甚。

尊敬的地方最高長官星臺年世大人。

弟翁同龢敬上

二、翁同龢的傳奇經歷與書法藝術

1.翁同龢的政治生涯

自隋朝開科考試至晚清的一千二百年間,狀元難計其數。然而,中國的歷史卻不是在科舉考試中獲取頭名的狀元們書寫的。在狀元們紛紛被歷史的煙塵掩埋的時候,其中有限的幾位狀元,卻為后代留下了顯赫的歷史功績。一位是作出千古傳頌“正氣歌”的文天祥,而另一位彪炳史冊的狀元則要數翁同龢了。

翁同龢之崛起,自然得益于其父翁心存。翁心存官至體仁閣大學士,后為同治帝師。咸豐六年(1856年)翁同龢以27歲中一甲一名進士后,便擢任翰林院修撰。同治四年(1865年),又接替父業,入值弘德殿,為同治師,前后教讀九年,至同治病逝。自此,翁氏家族進入鼎盛時期,稱“父子大學士、父子尚書、父子帝師”。

光緒繼位,慈禧又命翁同龢入值毓慶宮,為光緒師。從教授光緒啟蒙識字到被撤職回鄉,翁同龢與皇帝之間以師生關系相處長達24年。僅憑這層關系,翁同龢定能在晚清內政外交中發揮重大作用。

翁同龢一生擔任過的主要官職為入值弘德殿、刑部尚書、入值毓慶宮、軍機大臣、戶部尚書、總理衙門大臣。六十年所做大事有:平反楊乃武與小白菜的冤假錯案;卷入甲午戰爭洪流;支持盛宣懷等創辦中國第一家自辦銀行(中國通商銀行),由戶部撥100萬兩“生息官款”存于中國通商銀行,實際上也成為開辦伊始的中國通商銀行的最初營運資金;舉薦康、梁等維新人才,親自草擬《明定國是詔》。

2.翁同龢的書法藝術

翁同龢工詩,間作畫,尤以書法名世。《清史稿·翁同龢傳》稱贊翁同龢書法“自成一家,尤為世所宗”。清徐珂《清稗類鈔》謂:“叔平相國書法,不拘一格,為乾、嘉以后一人……晚年造詣實遠出覃溪(翁方綱)、南園(錢灃)之上。論國朝書家,劉石庵(劉墉)外,當無其匹,非過論也。光緒戊戌以后,靜居禪悅,無意求工,而超逸更甚。”

清楊守敬《學書邇言》對這位雄視晚清書壇的巨擘稱許:“松禪學顏平原(顏真卿),老蒼之至,無一雅筆。同治、光緒間推為第一,洵不誣也。”譚鐘麟對翁字推崇備至,稱本朝諸名家,直突平原(顏真卿)之上,與宋四家馳騁者,南園(錢灃)、道州(何紹基)、常熟(翁同龢)而已。譚延闿、澤闿兄弟曾刻成《春及草廬藏翁氏墨跡》行世。

翁同龢早年從習歐、禇、柳、趙,書法崇尚瘦勁;中年轉學顏體,取其渾厚,又兼學蘇軾、米芾,書出新意;晚年得力于北魏碑版,平淡中見精神。他博采眾長,對唐代顏真卿和北魏碑版潛心揣摩,參以己意,并吸收劉墉、錢灃、何紹基等人之長,將趙子昂、董其昌的柔和流暢融入其中。他深得顏真卿書法之精髓,寫出具有自己個性的書法藝術作品,從而形成了翁字的獨特書風,成為晚清頗具影響的書法家。

三、星臺大人的政治業績與家族背景

1.星臺大人的非凡政治業績

翁同龢的此二通帖子的上款人星臺大人,據考證,此人就是許應鑅(1820—1891年),原名應麟,字昌言,號星臺,許祚光之子。道光二十三年(1843年)舉人;咸豐三年(1853年)進士。歷任廣饒九南兵備道兼九江關監督、河南按察使、江蘇按察使、江蘇布政使、浙江巡撫等職

許應鑅33歲時,以會試第十二名賜進士出身,不久即被提拔為郎中,出任江西臨江府知府。當時的臨江府社會治安混亂,許應鑅把不務正業的游民集中起來,耐心教育,鼓勵他們以正業為本,參加生產勞動,并傳授種植技術知識,自此地方平安無事。他所傳授的種植技術亦在民間廣為流傳,其中教民種植的柑子,當地至今還稱“許公柑”。

許應鑅任江蘇按察使后,認真處理地方案件,為百姓平反冤案。不到半年時間,他就為民平反冤案一百多件,老百姓十分感佩,稱他為“許青天”。當時江蘇又正是兵亂之后,民窮財盡。為發展生產,許應鑅特設“沙洲局”,行“墾荒政策”,使經濟很快恢復。

他又被調任浙江。浙江當時也是一片混亂,滿目瘡痍。海鹽、湖州、蕭山、會稽、江陽一帶河涌縱橫,經常水災為患,百姓苦不堪言。許應鑅到任后即籌集巨金,全力修筑水利,使此處大大減輕了水患。許應鑅的廉明強干得到了光緒皇帝的賞諭:“應鑅辦事認真,才長心細,平生清介自持,服官三十余年,俸馀周濟貧乏,不置產業,戚里稱美”。

2.星臺大人的顯赫家族背景

許應鑅不僅有驕人的政治業績,而且擁有顯赫的家族背景。在廣州市北京路高第街,有一條小巷叫許地。這里是“廣州第一家族”—許應鑅家族的故園。二百年來,這個家族名人輩出,傳奇迭現,他們或功名赫赫,官居顯位;或金戈鐵馬,笑傲疆場;或仗劍攜酒,快意恩仇;或推窗畫眉,情深意長,都是名噪一時的風云人物。

第一代:許拜庭(1772—1846年),廣州許地許氏家族尊崇的第一代祖先。嘉慶十五年(1810年),已經成為廣州府鹽業巨賈的38歲的許拜庭自建剿盜隊伍,積極參與剿捕海盜,并獲得議敘“府同知”加一級,繼而又獲得朝廷“晉封中議大夫”的獎賞。

第二代:許祥光(1799—1854年),許拜庭的兒子,道光十二年進士,后許祥光因抗夷有功,后被嘉獎賜三品頂戴。1851年,清廷又授許祥光為廣西桂平梧州郁林鹽法道。隨后又被擢升為按察使,三年后又加布政使銜。許氏子孫從此聚居廣州,成為第一望族。

第三代:許氏家族第三代以許應鑅、許應鏘、許應骙為代表人物。尤其是許應骙(1832—1905年),進士出身,更是官至一品,是許家官位最高、地位最顯赫的一位。他還深得慈禧太后的寵愛,光緒十八年,曾被賞“紫禁城騎馬”,以示優寵。然而,這位權傾一時的重臣在戊戌變法時,卻扮演了守舊派反對變法的“急先鋒”,被后人稱為“戊戌黑旋風”。

第五代:許廣平(1898—1968年),中國著名的社會活動家、現代作家,文壇巨匠魯迅先生的夫人。曾任全國人大常委、全國婦聯副主席等職。

許廣平的父親許炳橒因系庶出,在這個大家族中處于受歧視被排擠的地位。他是個半開化的紳士,從小就具有叛逆精神的許廣平經過斗爭,后被允許像男孩子一樣讀書、學官話、上學堂。

許廣平在天津北洋女師時,就投入五四運動,是天津學生運動的中堅分子。1922年,許廣平考入國立北京女子師范學校,與時任國文系講師的魯迅相識,在此后的學習生活和共同戰斗中相愛。

第五代:許崇智(1886—1965年),辛亥革命元勛,粵軍主要領導人之一,國民革命軍陸軍上將,國民政府軍事部長,參加過孫中山領導的北伐與討伐陳炯明等戰役,是孫中山最倚重的軍事助手,后因廖仲愷遇刺案而淡出政治舞臺。

許崇智還是蔣介石的盟兄。1920年,許崇智將蔣介石安排在他任軍長的粵軍第一師任參謀長。正是自此之后,蔣介石才得以與孫中山接觸。許崇智任建國粵軍總司令時,蔣介石任參謀長,兩人過從甚密。蔣介石每次見許崇智,必立正敬禮,口稱“總司令”,并曾對許崇智表白:“我是你最忠實的下屬,海枯石爛,此心不變。”

第五代:許崇清(1888—1969年),曾參加辛亥革命,后任廣州教育局局長、廣東省教育廳廳長等職,參與創辦中山大學并三次出任中山大學校長,是中國著名的教育家。

1951年,中山大學要任命一位新校長,中央當時本來另外有人選,但毛澤東認為不合適,沒有同意。但是,當有人提議許崇清做校長人選之后,毛澤東馬上就批準了。于是,許崇清第三次出任中山大學校長,直到他1969年去世。

許崇清的夫人廖六薇是廖仲愷的侄女。當年,廖仲愷赴日本與蘇俄代表秘密接觸,許崇清同行,便是利用許廖結婚作為掩護的。所以,何香凝當年對廖六薇說:“你們這段姻緣,做了一件對國家有益的事。”

四、結語

綜上所述,我們從翁同龢的書法早年瘦勁、中年學顏體取渾厚、晚年得力北碑顯蒼勁的書風變化特點來看,此二通《星臺帖》應斷為翁中晚年所書真跡。

從帖中的內容來看,翁寫的“麋鹿之資,諸務疏陋”當時的工作事務來推斷,此時翁當在任戶部尚書。因前面任職刑部、毓慶宮、軍機處,和后任總理大臣均不可能有此工作內容。同時也只有在1886年翁任戶部尚書,而此時許應鑅任浙江巡撫時,他們工作業務上才有交集。據前面交代,此時許在浙江遇到水患,欲籌資金求助于戶部,而此時的翁同龢任戶部尚書后,又自認非其所長,而怨言不斷,他后來還說自己“俗事碌碌如舊,職事鉤稽非習所長,惟畫諾而已”。

看來,二人在交往的時間、職務、工作內容上都相合了,連翁同龢那個職位上發的牢騷都能對得上號!據查,此時翁是五十八歲,這也和我們前面推斷帖是其中晚年書法風格特征的判斷年限相吻合。

再看,翁帖的用箋是用的揚州創辦于同治年間的著名“云藍閣紙坊”的朱絲欄箋,在光緒年間達到鼎盛,翁先生用了它,無意間為此帖打上了那個時代的印記,當然現在就只能在博物館里找到它了。

我們正常情況下認為不可思議的是,一個浙江巡撫,地方上有困難,為籌措資金上京求戶部尚書翁同龢,而翁帖中為何會對這位下屬許應鑅如此恭維呢?看了前面許的政治業績及家族背景,我想應該得到如此解釋:其一,翁同龢確實從心底里欽佩這個下屬“許青天”;其二,翁雖貴為帝師,能左右光緒皇帝,但不要忘記那是個“垂簾聽政”的特殊年代,下屬有個慈禧太后“干兒子”的哥哥許應骙,翁在這特殊年代是必須和他們許家搞好關系的。

當然翁和這個許應骙后因“戊戌變法”而決裂,從這翁、許兩家關系的變化來看,也印證了我們前面時間推斷的正確。所有直接、間接的信息,形成的證據鏈有了明確指向,也告訴了我們滿意的答案。

最后,我們還有一個意外的驚喜,據進一步考證發現這位翁同龢尊敬禮遇的下屬星臺大公祖,許應鑅,他竟然是魯迅先生的夫人、許廣平女士的爺爺!