胚珠原基起始的信號與分子機制研究進展

于世霞 姜雨彤 林文慧,2

(1. 上海交通大學生命科學技術學院 代謝與發育科學國際合作聯合實驗室,上海 200240;2. 上海現代種業協同創新中心/單細胞生物學聯合研究中心,上海 200240;3. 上海交通大學農業與生物學院,上海 200240)

被子植物即有花植物是植物界最高等的種群,是現今地球表面綠色植物的主體[1]。所有糧食作物以及油菜和大豆等油料作物均屬于被子植物,并以種子作為最終收獲物。胚珠作為種子的前體,胚珠原基起始(胚珠發生)是種子形成的前提條件,特別是在具有多胚珠子房的植物中。胚珠原基起始還決定了每朵花中胚珠數量的最大可能性并極大程度上影響單果實種子數量和種子產量。因此,胚珠數目是一個重要的農藝性狀。深入了解胚珠原基起始調控機制可以為精準育種提供參考。另外,胚珠原基起始還包括了細胞分化、原基決定和原基起始等基礎生物學問題,因此研究胚珠原基起始過程及其調控機制兼具科學意義和應用價值。

除了調控胎座發育和胚珠起始的發育相關基因,前人也報道了一些激素信號參與調控胚珠數量,其中生長素被認為在胚珠原基起始過程中起決定性作用[2]。結合近些年報道的調控胚珠原基起始的相關研究,本文將從4 個方面總結模式植物擬南芥中植物激素調控胚珠原基起始的機制研究進展:1)胎座發育及胚珠原基起始影響胚珠數目;2)植物激素調控胚珠原基起始和胚珠數量的信號網絡;3)胚珠邊界基因對胚珠原基起始的影響;4)多胚珠原基群體起始的規律及其調控機制。本文為胚珠原基起始的調控研究提供了新見解,以便為提高與擬南芥相似作物的產量提供新線索。

1 不同植物中調控胎座形成以及胚珠原基起始的發育信號

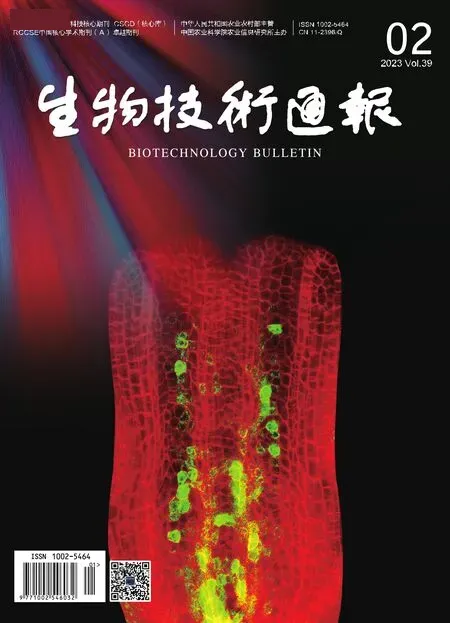

不同植物中胚珠原基起始的過程是不同的。關于胚珠原基起始的大部分研究是在十字花科模式植物擬南芥中進行的,其他物種中胚珠原基起始過程及調控機制也有少量報道(圖1)。

圖1 不同植物中胚珠原基起始Fig. 1 Initiation of ovule primordia in different plants

在十字花科植物擬南芥(Arabidopsis thaliana)中,花分生組織(FM)會分化出4 個萼片、4 個花瓣、6 個雄蕊以及1 個由兩心皮融合而成的雌蕊[3]。當心皮原基開始起始時,FM 的干細胞活性終止,在心皮建成后其中央會重新形成心皮邊緣分生組織(CMM),CMM 進一步分化成胎座,胚珠原基就是從胎座上起始的[4],因此胎座的形成對于胚珠原基起始至關重要[5]。從20 世紀開始,陸續報道了一些調控胎座發育和形成的轉錄因子。參與調控胎座發育的重要基因AP2 類轉錄因子AINTEGUMENTA(ANT)在所有側生器官原基中均表達,同時也在胎座中高量表達,其單突變體呈現出心皮不能融合并伴隨胚珠數量減少、胚珠間邊界增大的表型[6]。后續又陸續發現了多個與ANT在胎座功能上存在冗 余 的 轉 錄 因 子:ANT-LIKE(AIL)[7]、LEUNIG(LUG)[8]、SEUSS(SEU)[9]、PERIANTHIA(PAN)[10]以及REVOLUTA(REV)[11],這些基因的突變體與ANT突變體雜交時會產生更加嚴重的胎座異常的表型。胎座形成后,調控胚珠命運決定的MADSbox 家 族 成 員,即D 類 基 因SEEDSTICK(STK),SHATTERPROOF1(SHP1)和SHP2,被證明參與調控胚珠原基起始,其三突變體呈現出胚珠轉化為葉狀或心皮狀結構的表型[12]。胎座組織的形成和胚珠原基的起始是相互關聯的過程,上述基因的突變體胎座發育和胚珠起始都異常,由此表型可推測,上述轉錄因子可能是通過調控胎座形成進而調控胚珠原基起始,并不特異調控胚珠原基起始過程。除此之外,還有一些影響胚珠發育的基因也會影響胚珠原基起始,例如HUELLENLOS(HLL)和SHORT INTEGUMENTS2(SIN2)。HLL編碼線粒體核糖體蛋白,其突變體的胚珠數量減少10%[13]。SIN2編碼線粒體DAR GTP 酶,在sin2突變體中雌蕊較短,胚珠較少,并且胚珠沿胎座排列異常,胚珠之間的距離大于野生型[14]。

豆科植物的胎座屬于邊緣胎座(marginal placentation)。大豆的雌蕊由單心皮組成,發育成單室子房,具有1-4 個胚珠[15]。雌蕊分化初期,胎座上一個或幾個細胞局部平周分裂,產生一團細胞,突起成為胚珠原基[15]。胚珠原基繼續進行平周和垂周分裂,縱向延長成近圓錐狀,原基細胞保持旺盛的分裂能力[15]。

茄科作物番茄的雌蕊由多個心皮融合而成,其胎座屬于中軸胎座(axile placentation)。番茄開花和果實發育的一個模式品種Lycopersicon esculentumcv.sweet cherry 的花發育過程被分為20 個時期[16]。其中心皮分化發生在第4 期,在第5 期分化出胎座,胚珠原基由胎座表皮下分生細胞經過平周分裂而起始的[16]。

石竹(Dianthus chinensisL.)的胎座屬于特立中央胎座(free central placentation),雌蕊由兩個融合的心皮組成,心皮的中央會形成游離的胎座,胚珠從胎座上起始,每一子房室內均起始兩列胚珠原基[17-18]。有趣的是,在石竹中,胚珠原基的起始順序為自胎座頂部向基部起始,靠近花柱的胚珠較先起始,靠近雌蕊基部的胚珠較晚起始[17-18]。

在禾本科模式植物水稻(Oryza sativa)中,FM會分化為內稃、外稃、2 個漿片(相當于花瓣)、6個雄蕊和1 個含有單個胚珠的中央心皮[19]。與擬南芥中不同的是,水稻的一個心皮原基從FM 的外稃側起始,另一個心皮原基在FM 的內稃側起始,在這個過程中FM 在形態上保持未分化[19-20]。當外稃側形成的心皮原基伸長到一定程度時,FM 將轉化為胚珠原基。而心皮原基變成環狀時,胚珠原基首先從形態學上被認定[19]。在水稻中,在FM 轉化為胚珠原基的過程中,分生組織特異性表達的KNOX I 類 基 因O. sativa homeobox 1(OSH1)在FM 中 的表達量會下降至完全消失[21],而擬南芥D 類基因STK、SHP1和SHP2的同源基因OsMADS13則開始在OSH1表達下調的細胞中表達,并在胚珠中特異性持續表達[20,22]。osmads13突變體是完全雌性不育的,其胚珠轉化為異位心皮或具有心皮特性的無定形結構,顯示出D 類基因功能[22]。有趣的是,編碼LATERAL ORGAN BOUNDARIES 結構域蛋白的INDETERMINATE GAMETOPHYTE1(IG1) 基 因 的下調會導致轉基因植物中約40%的雌蕊產生雙胚珠,但是這種雙胚珠的雌蕊并不能產生多的籽粒,這是由于該基因在胚珠發育過程中也發揮功能導致的[23]。

2 激素調控胚珠原基的起始以及胚珠數量

在植物的生長發育過程中,植物細胞間有著活躍的信號交流,不同的植物激素信號參與了植物生長發育的調控,近年來的研究表明胚珠原基起始過程受到了不同植物激素的調控。生長素、細胞分裂素(CK)、赤霉素(GA)和油菜素甾醇(BR)等均參與調控雌蕊大小和胚珠數目[24-25],這些激素既可獨立調控胚珠原基起始,又可相互作用、共同影響胚珠原基起始,激素調控胚珠原基起始的分子機制和信號網絡如圖2 所示。

圖2 調控胚珠原基起始及數目的分子機制Fig. 2 Molecular mechanisms regulating the initiation and number of ovule primordium

前人報道生長素是調控胚珠原基起始的重要激素。大多數生長素相關突變體具有異常的雌蕊進而導致胎座發育異常以及相應的胚珠缺失。生長素合成基因YUCCA的多重突變體在花序形態建成和雌蕊形成上呈現出嚴重的發育缺陷,從而導致胚珠不能形成[26-27];生長素極性運輸蛋白PIN-FORMED1(PIN1)的強突變體pin1-1呈現出異常的雌蕊結構并且胚珠缺失[28],弱突變體pin1-5具有相對正常的花發育和顯著降低的胚珠數量[29];同時生長素極性轉運抑制劑NPA(1-naphthyl phthalamic acid)處理早期雌蕊也產生了類似胎座異常、胚珠缺失的表型[30-31]。生長素合成后,能夠激活生長素響應因子ARF5(又稱MONOPTEROS,MP)的表達,MP進而轉錄激活下游轉錄因子(ANT、CUP-SHAPED COTYLEDON1和CUC2)的表達,在MP弱等位突變體mpS319的雌蕊中CMM 不能發育進而導致胎座和胚珠不能形成[32-33]。上述結果表明,正常的生長素信號對胎座發育和胚珠原基起始是必需的。但是因為生長素參與植物生長發育和器官發生的多個過程,生長素相關突變體的表型往往十分嚴重,在胚珠原基起始之前就出現花器官形態異常甚至在更早的營養生長時期就顯示出植株生長發育的異常。因此,研究生長素直接影響胚珠原基起始的分子機制,需要在胚珠原基起始時期特異干擾生長素信號,除了NPA 處理之外,還可以利用誘導型啟動子系統構建相關的遺傳材料。

CK 在細胞分裂和細胞分化的過程中起著核心作用。CK 水解酶(CYTOKININ OXIDASE, CKX)突變會導致CK 降解減少、活性CK 水平升高,ckx3 ckx5雙突變體呈現出雌蕊長度增加、胚珠數目比野生型大約多一倍的表型[34-35]。擬南芥CK 受體的三突變體cre1-12 ahk2-2 ahk3中,每個雌蕊平均只能形成5 個胚珠[36];在油料作物油菜(Brassica napusL.)中,六倍體ckx3 ckx5突變體胚珠增加32%,表明CK 水平的增加也可提高作物的產量[37]。B 型ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATOR(ARR) 是CK 信號的正向調節因子[38],arr1 arr10 arr12三突變體雌蕊變短、胚珠數目顯著降低[39-40]。這些研究證明CK 能夠通過促進雌蕊伸長促進胚珠數目,是胚珠數目的正調節因子。另一方面,CK 能夠和生長素信號相互作用共同調控胚珠數目,當用合成的細胞分裂素6-benzylaminopurine(BAP)處理花序會增加雌蕊中PIN1的表達,從而使每個雌蕊平均增加20 個胚珠,說明CK 能夠在胚珠發育的早期激活PIN1的表達[29];CK 通過CK 響應因子(CYTOKININ RESPONSE FACTORS, CRF)調控胚珠原基中PIN1的表達,CRF的三突變體crf2 crf3 crf6中PIN1表達量降低、胎座較短、胚珠數減少、胚珠密度降低[41-42]。

低濃度BR 可以顯著促進植物生長。本團隊前期工作發現BR 信號可以通過促進雌蕊生長正調控胚珠數目。BR 合成突變體det2及不敏感突變體bri1-5、bin2的雌蕊變短、胚珠數顯著降低,BR 過量突變體bzr1-1D的雌蕊長度增加、胚珠數和密度顯著升高,BR 通過信號下游的重要轉錄因子BZR1促進ANT、HLL的轉錄并抑制AP2的轉錄促進胚珠數目,同時通過促進生長素的響應促進胚珠起始[2,43]。BR 和CK 信號過量突變體是目前已知最明確的單果實種子數量增加的材料,說明BR 和CK 都促進胚珠原基起始、增加胚珠數量[35,43]。作者最新研究表明BR 和CK 信號同時增強比兩種信號分別增強更有效的促進胚珠原基起始,因為在胎座中BR和CK 互相激活對方的信號水平。BR 信號下游轉錄因子BZR1 和CK 信號下游轉錄因子ARR1 可在蛋白水平上直接互作,BR 信號能夠增強BZR1 與ARR1的結合,從而促進ARR1 靶向誘導下游胚珠起始促進基因STK等的轉錄,以促進胚珠起始,增加胚珠和種子數量[40]。在甘藍型油菜(Brassica napusL.)中存在與擬南芥相似且保守的BR 信號通路和調控機制[44],暗示我們BR 在油菜中也有可能促進胚珠起始。

近年來有報道GA 負調控胚珠數目,GA 信號途徑的負調控因子DELLA 蛋白正調控胚珠數目[45],DELLA 蛋白的部分缺失突變體和全突變雌蕊變短、胚珠數目減少[46],DELLA 蛋白活性增強突變體gai-1和YPet-rgl2Δ17胚珠數目增多[47-48],并且擬南芥中GAs 對胚珠數目的調控并不依賴生長素和BR[48]。在番茄中,GA 作用于BR 的下游,BR 能夠下調GA 的生物合成,減少由赤霉素誘導的DELLA蛋白降解,最終促進胚珠原基的起始,從而調控胚珠的數量[48]。在大豆中,GA 合成酶基因GmGA3ox1突變促進了豆莢和種子數量從而導致種子產量顯著增加[49]。轉錄組學分析發現OsMADS13可能通過調節激素含量間接控制FM 分生組織活性的終止,并抑制胚珠原基中參與心皮形成基因的表達[50]。綜上所述,激素信號調控其他物種胚珠原基起始的研究相對較少,擬南芥中已經報道的調控機制可能也在其他物種中保守調控胚珠原基起始。

3 器官邊界形成及器官分離基因對胚珠原基起始的影響

除了發育基因和激素信號,一些調節器官邊界形成和器官分離的保守基因對于胚珠原基起始和胚珠數目也非常重要。NAC 類轉錄因子CUPSHAPED COTYLEDON(CUC)家族能夠調控莖尖分生組織(SAM)的起始及CMM 的形成[51-52]。CUC1和CUC2基因突變及表達量降低會導致胚珠明顯減少[33,51,53]。同時CUC1和CUC2也在胚珠原基起始過程中參與調控生長素的運輸和CK 的穩態:生長素激活MP的表達進而轉錄激活CUC1和CUC2的表達,同時CUC1 和CUC2 也能夠促進PIN1的表達和其蛋白在膜上的定位[33];CUC1 和CUC2 在雌蕊中轉錄抑制使CK 失活的兩種酶的編碼基因UGT73C1和UG-T85A3的表達來誘導體內CK 響應[54-55]。與CUC2和CUC3存在功能冗余的MYB 家族轉錄因子LAT-ERAL ORGAN FUSION(LOF)[56], 其 過 表 達導致雌蕊皺縮、胎座框增大、隔膜異常和胚珠分布不規律[57]。最近發現分泌小肽EPIDERMAL PATTERNING FACTOR-like 2(EPFL2)及其受體LRR受體激酶家族的ERECTA-LIKE 1(ERL1)和ERL2參與調控胚珠間隔[58-59],EPFL2 突變會導致較短的雌蕊和角果以及不規則間隔排列的胚珠[59]。

雖然決定胚珠邊界的基因突變會導致胎座發育異常以及胚珠原基起始能力降低,但這些基因與上述決定胚珠原基的基因是否需要相互配合來調控胚珠原基起始,是胚珠邊界基因還是胚珠原基基因決定了胚珠原基的起始,還需進一步研究。

4 擬南芥中胚珠原基的群體起始過程及調控機制

擬南芥的花從花原基出現到種子形成的整個發育過程被分為20 個時期,雌蕊原基在第5 期出現[3]。擬南芥的雌蕊由兩個心皮組成,在花發育時期的7-8 期,心皮中央會形成一個叫心皮邊緣分生組織(CMM)的區域,該區域具有分生組織活性,CMM 會進一步分化形成4 個胎座,胚珠原基就是從胎座的外細胞層中起始的[3-4]。擬南芥中每個胎座上會起始多個胚珠原基,那么同一條胎座上的胚珠原基的起始順序如何?相鄰胚珠原基的起始過程是否有關聯?相鄰胚珠原基之間是否存在信號交流呢?相較于擬南芥中其他側生器官原基起始的過程,對于胚珠原基起始過程的詳細描述較少,胚珠相關的文章主要是集中在胚珠發育的中后期,其根本原因是胚珠原基起始時期的花蕾及雌蕊非常小(分別為~200 μm、~120 μm),且胎座和胚珠被多種組織包被在最內層,研究起來較為困難[2-3]。

近年來,作者對于胚珠原基群體起始的規律進行了系統和全面的描述,為胚珠原基起始和胚珠數量決定的機制提供了新的研究方向[2]。胚珠原基的起始發生在花發育時期的9-10 期,并且不是同步起始的。在9 期早期,每個胎座上起始少數胚珠原基;在9 期中后期,隨著胎座伸長,已起始的胚珠原基間邊界擴大,并在邊界上起始新的胚珠原基;在10 期,上述兩批胚珠原基逐漸生長至相似的大小和形狀,并幾乎同時開始后續發育過程。此時由于胎座還在繼續生長,導致某些胚珠原基間的邊界拉長,在這些足夠大的邊界上還會零星起始新的胚珠原基[2]。10 期之前的胚珠起始占總胚珠數量的90%左右,可稱為早期胚珠起始,是主要的胚珠原基起始過程;10 期之后起始的胚珠數量占胚珠總數的10%左右,可稱為晚期胚珠起始,是額外的胚珠原基起始過程[60]。推測在環境不合適的條件下,額外胚珠原基起始過程可能不會出現,胚珠原基起始過程總結如圖1 所示。

胚珠原基的異步起始過程使作者注意到胚珠原基起始過程與莖頂端分生組織SAM 中的原基起始過程有一個共同點,即新的原基均是在已起始原基之間的邊界中起始[2,61],因此,作者推測胚珠原基起始的調控機制可能與SAM 中的側生器官起始的調控機制也存在相似之處。已知生長素在SAM 周圍的極性運輸和響應高峰會發生動態變化,這種動態變化決定了SAM 中側生器官原基起始的位置和順序[61],也是多個側生原基排列均勻的原因。作者研究發現,擬南芥胎座初形成時,胎座細胞中生長素輸出載體蛋白PIN1 的分布和表達較為均勻、一致;在胚珠原基起始前(8 期),胎座中幾簇細胞中(4-7 簇)PIN1 的表達量逐漸升高,并呈現出明顯的極性定位(胎座細胞的橫向細胞膜),同時觀察到這幾簇胎座細胞分裂方向的改變(由橫向分裂方向轉變為平周分裂方向),代表這幾簇胎座細胞的位置是胚珠原基將要凸起的位置;隨著胚珠原基從胎座上凸起(9-10期),PIN1 的極性定位改變,逐漸指向胚珠原基頂端,同時伴隨著生長素濃度和響應高峰在胚珠原基頂端形成。而在胚珠原基起始之后,胚珠頂端細胞的PIN1 極性定位逆轉,部分生長素回流到胎座中,在相鄰胚珠之間的邊界上形成新的響應高峰,引起新胚珠原基起始[2]。用低濃度的NPA 處理8 期或9 期的胎座,盡管胎座組織和已經起始的胚珠的發育正常,新的胚珠原基的起始卻受到了強烈抑制,說明胎座和胚珠原基群體間的生長素的極性運輸和動態分布對于新胚珠原基的起始非常重要,也證明統一胎座上的胚珠不是同時起始的,而存在分批起始的現象。作者建立了計算模型模擬了生長素響應動態變化、胎座伸長、以及胚珠原基起始的過程,模型顯示新胚珠原基在已起始胚珠原基的邊界中起始[2]。同樣,在頭兩批胚珠起始并幾乎同時開始發育之后,某些相鄰胚珠之間的邊界較大,允許新的生長素高峰出現,因此會零星產生晚期胚珠[60]。

5 挑戰及展望

胚珠原基的正常起始是植物能夠產生后代的前提。促進植物胚珠原基起始是提高多胚珠子房植物的種子數量和作物產量的重要途徑。植物的胚珠原基起始受到多種發育和激素信號的共同調控,是一個復雜又精細的過程。由于胚珠原基被多層組織(萼片、花瓣、雄蕊、子房壁)包被在最內層,不能直接觀察到胚珠原基的發育,因此對于胚珠原基起始的分子機制研究相對還比較少。目前報道的這些調控胚珠原基起始的基因,有的同時影響胎座大小和胚珠數目,有的同時影響胎座發育和胚珠起始,因此很難徹底區分胎座發育和胚珠原基起始的特異調控機制。發現胎座發育正常但完全沒有胚珠原基起始的突變體對研究胚珠原基起始的本質及其調控機制至關重要,推測可能還有胚珠原基起始的關鍵基因尚未被挖掘到,或者已知基因有冗余作用。而在禾本科的水稻等作物中,由于其每個小穗只包含一朵可育的小花,并且小花中只起始一個胚珠[62]。因此,提高禾本科作物產量的策略多從穗的形態(分枝數、長度和小穗密度)著手。但是可育小花中胚珠原基的起始和后續胚珠的發育過程是該小花雌性可育的前提條件,目前對于這一方面的了解還不多。關于胚珠原基起始的調控機制,將來研究者可以通過日益成熟的單細胞測序技術研究胎座細胞的轉錄組,挖掘新基因或通過已知和未知基因組合,解析胚珠原基起始的充要條件。

另外,胚珠原基起始是生殖發育的一個關鍵階段,無論是早期的主要起始過程,還是晚期的額外起始過程,都影響最終的單果實種子數量和種子產量。如果此時遭遇突發的不良環境(如低溫、病蟲害等),胚珠原基起始過程可能會被干擾,導致胚珠數量下降。這種現象可以認為是植物對逆境的響應,推測是環境信號可能通過影響激素或其他內源信號,進而影響胎座生長以及胚珠發生的過程,最終導致胚珠和種子數量下降。對于植物的生存和生殖而言,這是一種保護性的適應,植物可能采取降低后代數量的策略來保障有限數量的后代質量。這種響應可能是直接作用(促進胚珠起始的基因和信號通路直接受抑制),也可能是間接作用(植物整體生長受到抑制),環境因素影響胚珠原基起始的分子機制值得進一步深入研究。

胚珠數量的增加是否會影響后續發育過程,也是值得研究的方向。后續在胚珠中進行的雌配子體發生和發育、雌雄互作、胚胎發育等過程需要順利完成,胚珠原基起始增加的優勢才會反應到種子數量和產量上。以往有觀點認為,種子數量增加會導致重量下降,對總產量反而不利。近年來的一些研究表明,種子數量和產量并不是絕對意義的負相關[35,43,63],在合適條件下,可以達到種子數量和產量的共同增加,或者在種子發育和種子重量不受明顯影響的情況下促進胚珠發生、增加種子數量,最終達到增加種子產量的目的。

未來農業生產中,可依據模式植物擬南芥的研究成果,促進相似作物胚珠原基起始以提高種子數量,可重點圍繞以下幾個方向從基礎研究到實際應用系統開展工作:第一,進一步探索胚珠原基起始的本質及其調控機制,可利用單細胞技術對胎座的表達譜進行分析,深入挖掘決定胚珠原基和邊界,促進胚珠原基起始的調控因子;第二,解析環境信號調控胚珠原基起始和胚珠數目的直接和間接分子機制,避免突發不良環境影響胚珠原基起始過程,降低胚珠和種子數量;第三,將模式植物中證明功能的促進胚珠原基起始和提高種子數量的基因和信號通路運用到作物中,提高多胚珠子房作物的種子數量和產量。