第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)中國(guó)男籃罰球情況分析

□ 張毅(北京體育大學(xué) 北京 100084)

1 、前言

中國(guó)男籃與世界頂尖強(qiáng)隊(duì)還有明顯的差距,世界頂尖強(qiáng)隊(duì)他們依然代表著現(xiàn)代籃球運(yùn)動(dòng)的發(fā)展方向和主要潮流,而罰球作為得分方式的一種,分值雖低,但與兩分球、三分球的出手投籃相比不存在身體接觸,罰籃過(guò)程不占用比賽時(shí)間,還可以增加防守的犯規(guī)次數(shù),從另一方面體現(xiàn)了隊(duì)伍對(duì)對(duì)手防守的破壞力和攻擊力,成為各支球隊(duì)攻防轉(zhuǎn)換中不可忽視的一部分。在這里我們研究倫敦奧運(yùn)會(huì)中中國(guó)男籃的罰球使用狀況,希望通過(guò)這一環(huán)節(jié)找出中國(guó)男籃與世界強(qiáng)隊(duì)的差距 ,進(jìn)而提高整支球隊(duì)進(jìn)攻能力,增強(qiáng)整體實(shí)力。

2 、研究對(duì)象與方法

2.1 、研究對(duì)象

以第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)中國(guó)男籃為研究對(duì)象。

2.2 、研究方法

(1)文獻(xiàn)資料法。

在查閱國(guó)內(nèi)外有關(guān)籃球運(yùn)動(dòng)、體育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等具有權(quán)威性的相關(guān)專著的基礎(chǔ)上,大量閱讀有關(guān)的期刊文獻(xiàn)資料等,為本論文的研究做好理論準(zhǔn)備。

(2)錄像觀察法。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)資源,在第30屆倫敦奧運(yùn)會(huì)中國(guó)男籃比賽期間從網(wǎng)上下載錄像,在對(duì)錄像中各隊(duì)伍比賽的詳細(xì)觀察的基礎(chǔ)上,并確定研究的具體指標(biāo),完成對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

(3)數(shù)理統(tǒng)計(jì)法。

利用excel軟件對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的頻數(shù)、描述和相關(guān)數(shù)據(jù)分析處理。

(4)問(wèn)卷調(diào)查法。

對(duì)青島即墨實(shí)驗(yàn)高中的體育老師進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,共發(fā)出18份,回收17份,回收率為94.4%,有效問(wèn)卷16份,有效問(wèn)卷率為88.9%。

(5)邏輯分析法。

對(duì)中國(guó)男籃在此次奧運(yùn)會(huì)中所獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較、分析、歸納等。

3 、研究結(jié)果與分析

3.1 、中國(guó)男籃不同時(shí)間罰球狀況分析

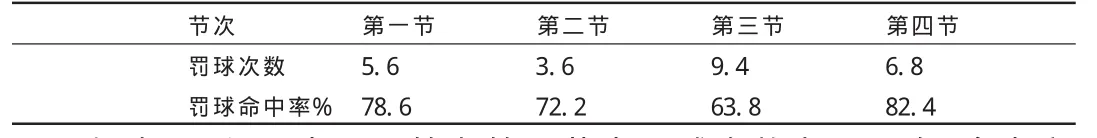

表1 中國(guó)男籃每節(jié)罰球狀況統(tǒng)計(jì)表

如表1所示,中國(guó)男籃在第一節(jié)中罰球次數(shù)為5.6次,命中率為78.6%,無(wú)論是獲得罰球次數(shù),還是其命中率都維持的不錯(cuò),這說(shuō)明在第一節(jié)的比賽中,中國(guó)男籃的小伙子們進(jìn)攻欲望比較強(qiáng)烈,對(duì)抗比較積極,從而獲得較多的較多的罰球機(jī)會(huì)。而在第二節(jié)罰球次數(shù)僅為3.6次,命中率為72.2%,無(wú)論是罰球次數(shù)還是命中率都處于較差水準(zhǔn),這說(shuō)明在經(jīng)過(guò)第一節(jié)的高強(qiáng)度對(duì)抗以后,中國(guó)男籃的體能有所下降,沒(méi)有形成連續(xù)有效地威脅,而輪換球員也達(dá)不到首發(fā)球員的進(jìn)攻威脅性,從而導(dǎo)致罰球次數(shù)過(guò)少。在第三節(jié)的比賽中,中國(guó)男籃的罰球次數(shù)達(dá)到最高,為9.4次,但命中率卻跌倒低谷,僅為63.8%,從五場(chǎng)比賽的情形來(lái)看,中國(guó)男籃在前兩節(jié)比分均落后,在第三節(jié)中國(guó)男籃開(kāi)始加強(qiáng)突破,加強(qiáng)身體對(duì)抗,希望在第三節(jié)縮進(jìn)比分,甚至反超比分,進(jìn)而獲得了許多的罰籃機(jī)會(huì),但同時(shí)也由于高強(qiáng)度的對(duì)抗也導(dǎo)致隊(duì)員的體力嚴(yán)重下降,使得命中率也急劇下降。在第四節(jié)的比賽中男籃隊(duì)員的命中率達(dá)到巔峰,罰籃次數(shù)也僅次于第三節(jié),這是因?yàn)樵诘谒墓?jié)前半段的比賽中中國(guó)男籃還試圖拉近比分,對(duì)抗較強(qiáng)。但到了后期,比分漸漸拉開(kāi),男籃失去了翻盤的機(jī)會(huì),在場(chǎng)上打得也開(kāi)始輕松起來(lái),在罰球時(shí)也體現(xiàn)出了良好的心理素質(zhì)和投籃穩(wěn)定性。

3.2 、中國(guó)男籃在不同區(qū)域獲得罰球機(jī)會(huì)的分析

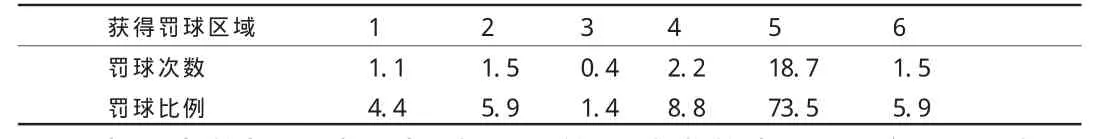

表2 中國(guó)男籃在不同區(qū)域獲得罰球機(jī)會(huì)對(duì)比

表2中數(shù)據(jù)可以看出,在5區(qū)的罰球次數(shù)為18.7次,是所有區(qū)域罰球次數(shù)最多的,而在1區(qū)和3區(qū)的罰球次數(shù)很少,分別為1.1、0.4次。雖然1到6區(qū)均有罰球產(chǎn)生,但2、4、5、6區(qū)明顯多于1、3區(qū),中國(guó)男籃十分重視在5區(qū)內(nèi)對(duì)罰球的制造和運(yùn)用能力,全場(chǎng)比賽獲得的罰球絕大部分來(lái)自5區(qū),這說(shuō)明中國(guó)男籃對(duì)內(nèi)線得分的倚重,將進(jìn)攻重點(diǎn)放在內(nèi)線,但這同樣也從側(cè)面說(shuō)明男籃在外線得分乏力。1、3區(qū)的進(jìn)攻太少,將會(huì)讓對(duì)手的防守完全移入內(nèi)線,從而使得進(jìn)攻陷入停滯。2區(qū)內(nèi)的罰球線位置屬于戰(zhàn)術(shù)要點(diǎn),乃兵家必爭(zhēng)之地,對(duì)球場(chǎng)上各個(gè)位置上的進(jìn)攻都具有較好的視野,所以對(duì)手對(duì)2區(qū)的防守也很嚴(yán)密,很多時(shí)候不惜犯規(guī),而4、6區(qū)屬于兩側(cè)底線位置,適合為內(nèi)線球員做球也導(dǎo)致對(duì)手對(duì)這兩個(gè)區(qū)域的防守加強(qiáng)。由于制造罰球的區(qū)域可以反映出該隊(duì)較易在哪個(gè)區(qū)域內(nèi)發(fā)動(dòng)有效的進(jìn)攻,因此研究不同區(qū)域內(nèi)獲得的罰球機(jī)會(huì)的多少具有重要意義,而從1、4區(qū)和2、6區(qū)的罰球情況對(duì)比來(lái)看,中國(guó)男籃的右側(cè)進(jìn)攻強(qiáng)于左側(cè)進(jìn)攻。由此可以看出中國(guó)男籃不僅要繼續(xù)加強(qiáng)5號(hào)位的進(jìn)攻,也要加強(qiáng)1、2、3區(qū)的進(jìn)攻,形成有效多變的進(jìn)攻模式,而不是單一的內(nèi)線進(jìn)攻。

3.3 、中國(guó)男籃隊(duì)員不同位置獲罰球?qū)Ρ?/h3>

表3 中國(guó)男籃隊(duì)員不同位置獲罰球?qū)Ρ?/p>

表3中數(shù)據(jù)可以看出,中國(guó)男籃內(nèi)線的罰球次數(shù)為11次,命中率為72.73%,外線球員的罰球次數(shù)為14.4次,命中率為76.31。外線隊(duì)員在罰球機(jī)會(huì)、次數(shù)命中率都略高于內(nèi)線球員,在外線,孫悅、王仕鵬和劉煒具有很強(qiáng)的突破能力,對(duì)對(duì)手的防線構(gòu)成的威脅比較大。

3.4 、中國(guó)男籃不同進(jìn)攻方式獲得罰球的比較

在籃球比賽中,進(jìn)攻得分的方式可以分為了個(gè)人進(jìn)攻與戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)配合兩種方式,隊(duì)員既可以利用自身身體條件單獨(dú)創(chuàng)造機(jī)會(huì)得分,也可以跟隊(duì)友一起利用兩三人之間的傳切、策應(yīng)等配合及組合形式形成空隙創(chuàng)造得分的機(jī)會(huì),而在這兩種得分方式進(jìn)攻時(shí)均可以創(chuàng)造罰球機(jī)會(huì)得分,所以要想取得比賽最終的勝利就要科學(xué)合理的利用兩種方式得分,使隊(duì)伍既能夠發(fā)揮個(gè)人進(jìn)攻的靈活性,也能發(fā)揮出戰(zhàn)術(shù)配合的整體性。通過(guò)對(duì)中國(guó)男籃的個(gè)人進(jìn)攻與戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)配合獲得罰球的情況進(jìn)行比較,從而對(duì)中國(guó)男籃現(xiàn)階段的進(jìn)攻有更深入的了解。

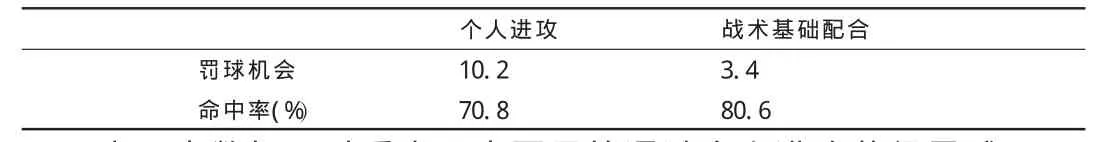

表4 中國(guó)男籃個(gè)人進(jìn)攻與戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)配合獲得罰球?qū)Ρ?/p>

表4中數(shù)據(jù)可以看出,中國(guó)男籃通過(guò)個(gè)人進(jìn)攻獲得罰球10.2次,命中率為70.8%,而通過(guò)戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)配合獲得的罰球僅為3.4次。中國(guó)男籃大部分的罰球是通過(guò)個(gè)人進(jìn)攻獲得的,而并非戰(zhàn)術(shù)基礎(chǔ)配合過(guò)程中獲得的。中國(guó)男籃在比賽中應(yīng)更加科學(xué)合理的看待兩種進(jìn)攻方式,將隊(duì)員的個(gè)人技術(shù)和團(tuán)隊(duì)的整體配合有機(jī)的結(jié)合在一起,根據(jù)比賽的具體情況制定恰當(dāng)?shù)倪M(jìn)攻方案,從而獲得比賽的最終勝利。

4 、結(jié)論與建議

4.1 、結(jié)論

(1)在四節(jié)比賽中,隊(duì)員體能狀況差,導(dǎo)致罰球命中率降低,在有對(duì)抗的情況下罰球效率明顯下降;

(2)中國(guó)隊(duì)獲得罰球的區(qū)域主要集中在內(nèi)線區(qū)域,內(nèi)外線隊(duì)員的交流不夠;

(3)中國(guó)男籃的外線罰球機(jī)會(huì)、次數(shù)命中率都略高于內(nèi)線球員,外線球員對(duì)對(duì)手的防線構(gòu)成的威脅也越來(lái)越大;

(4)隊(duì)員在比賽中更多的是利用個(gè)人進(jìn)攻來(lái)創(chuàng)造罰球機(jī)會(huì),在全隊(duì)整體戰(zhàn)術(shù)體系中,創(chuàng)造罰球的機(jī)會(huì)較少。

4.2 、建議

(1)在日常訓(xùn)練中增強(qiáng)體能方面的訓(xùn)練,使隊(duì)員在四節(jié)比賽中能夠始終保持高強(qiáng)度的對(duì)抗。參加各種大賽,提高隊(duì)員的心理素質(zhì),鼓勵(lì)隊(duì)員又自信;

(2)在保證籃下?lián)碛休^強(qiáng)的進(jìn)攻性以外,提高隊(duì)員在場(chǎng)地其他區(qū)域制造罰球的能力,增強(qiáng)隊(duì)伍的大范圍的轉(zhuǎn)移控制球的能力,應(yīng)注重對(duì)獲得罰球機(jī)會(huì)的區(qū)域的廣泛性;

(3)在比賽中加強(qiáng)內(nèi)外線的交流,增加內(nèi)線的侵略性,從而解放出外線,內(nèi)外結(jié)合,提高球隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力;

(4)加強(qiáng)全隊(duì)的技戰(zhàn)術(shù)配合,通過(guò)配合獲得更多的罰球,將個(gè)人技術(shù)和全隊(duì)的戰(zhàn)術(shù)緊密結(jié)合,增強(qiáng)球隊(duì)的整體進(jìn)攻能力。

[1]王忠波.北京奧運(yùn)會(huì)后中國(guó)男籃所面臨的問(wèn)題[J].中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院學(xué)報(bào),2009,23(2).

[2]邱勃.從2006年第十五屆世界男籃錦標(biāo)賽看中國(guó)男籃的差距[J].山東師范大學(xué)學(xué)報(bào),2007,(1).

[3]羅勇.第15屆世錦賽中國(guó)男籃進(jìn)攻能力分析[J].成都體育學(xué)院學(xué)報(bào),2008,34(4).