重訪蘇區堡壘村泥溪

曾昭霞

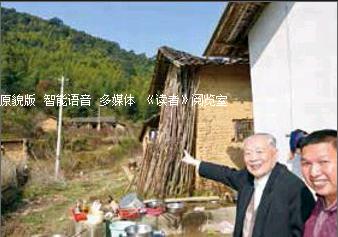

甲午深秋,省司法廳原廳長、省老促會原副會長、老游擊戰士曾洪與梅州市、梅江區、梅縣區老促會負責同志,重訪蘇區堡壘村——泥溪。

曾洪同志當年是中國人民解放軍閩粵贛邊縱獨三大隊一連的政治指導員,連隊多次在這里轉戰休整,與老區群眾結下了深厚的革命情誼。當老區群眾得知曾老要來探望時,早早就在2公里外的村口等候了。大家見面十分親熱,坐在禾坪上飲著清涼山香茶一起座談,回憶當年共同戰斗的崢嶸歲月,共商泥溪經濟發展大計。

在溪田當了33年支書現年77歲的吳淼生老伯回顧說,解放后,國家百廢待興,但黨和政府對老區十分重視,在政策上、物資上給予老區特別的支持。李堅真大姐給馬圖老區送來了拖拉機等新式農機具,政府定期給老區人民發放返銷糧,發放種子、化肥等農業資料,還給山區送來電力送來光明。改革開放后,山村修通了公路,近年又實現了水泥硬底化,行政村還建起了遠程教育點、圖書室、文化室。

上世紀90年代,梅州市在西陽鎮筀竹村建起了清涼山水庫,把山泉水引入梅城百姓家。為了保證水質,水庫的集水面積范圍列為全封山。泥溪老區的村莊及山地是水源上游,全部列入全封山的范圍。通過多年的撫育,如今這里山林蒼翠,樹木參天,植被青綠。優良的生態環境,優質的蔬果和糧食,讓這里的群眾健康長壽。在泥溪近200人的常駐人口中,就有一位102歲、三位90歲以上的壽星,也算得上是長壽村了。但泥溪的群眾仍然很窮,只是初步解決了基本的溫飽問題,生活來源主要靠外出人員拿回來的瞻養費。泥溪村的集體收入幾近于零,諸多民生問題難以解決。為什么會這樣呢?究其原因,泥溪失去了世代賴以為生的山林收入,近年想引進的發展項目,也都因為交通和環保問題而未談成。“杠鋸杠鋸,贏過書記”、“刀嫲一響,贏過縣長”的日子不復存在了,柴炭竹木等山貨商品全部斷檔,畜牧養殖業受到限制,不準辦養殖場。泥溪附近有一間用山泉水釀酒的小廠子,由于不準養豬,無奈只好用酒糟來喂山羊。

守著“聚寶盆”、手捧“金飯碗”還要討飯吃,這是老區群眾著眼大局,再一次為人民作出的無私貢獻,而且是延續無期的貢獻。水庫也給予集水區群眾資源補償,但補額有限,且自2009年以來一直未有遞增。政府還把這里列為生態保護區,國家給予生態林補償,但同樣補額有限。對此,泥溪老區人民沒有怨言,只是努力思索著未來的發展。

泥溪當前比較突出問題是:50余間破舊的土坯房接近崩塌,急待整修;飲用水工程急待完善;看病難、上學難的問題急需解決;公路仍是路窄彎多,需要拓寬完善;村容村貌村道,幾十年依然如故,需要整治;方圓幾十里仍是手機盲區,急需改變。

泥溪人民期望,在蘇區振興發展規劃中,政府和更多的有識之士,能把目光關注到邊遠山區的老區村,幫助發展山地油茶、南藥等項目,解決民生福利難題,讓老區跟上時代發展步伐,讓老區人民更多地享受國家開放改革成果。

太陽西斜,我們一行踏上歸途,衷心祝愿泥溪老區明天更美好。

■ 鏈接

泥溪紅色歷史

泥溪村地處蓮花山脈中段九龍嶂腹地,是西陽鎮溪田行政村8個自然村之一。民國時期屬豐順縣馬圖鄉,是著名革命老區馬圖的核心地區之一。這里山高林密,地勢險要,群眾覺悟高,革命思想基礎牢固,是天然具備游擊戰爭要素的地方。

1923年冬,農民運動先驅彭湃同志就來到這里點燃了農民運動之火,泥溪、三突、杞樹坪、上下中坑村隨后就成立了“三溪農會”,是梅州地區最早成立農會的地方。農會會長黃惠云,會員100多人,為后來梅州開展的轟轟烈烈的農民運動起到了先導作用。

1927年10月紅10團在九龍嶂頂成立,鄭天保團長、胡一聲政委率領部隊轉戰這一帶,泥溪村是常駐地之一。當時的泥溪村人口不過200人左右,而赤衛隊、婦女隊、兒童團三個組織在冊人員就有130多人。赤衛隊員還隨時響應游擊隊的需要,開赴第一線打仗殲敵。據現年84歲的老赤衛隊員張水云回憶,他和泥溪赤衛隊員就參與過1928年的潘田戰役并取得勝利,隨后又參加了攻打豐順縣城豐良,后在九龍嶂阻擊梅豐進犯之敵。由于作戰勇敢,他還獲獎土左槍槍一支,一直使用到報廢。

1929年10月底,朱德、陳毅、朱云卿率領紅四軍三個縱隊6000余人,進駐馬圖休整5天,有的部隊分住在泥溪村等地,泥溪村赤衛隊、兒童團出色地完成了聯絡和放哨任務。

1929年秋冬馬圖鄉先后建立黨支部和蘇維埃政府,各村的建制也相應建立。

1930年東江蘇維埃政府成立后,古大存、李堅真、曾山等同志先后來到泥溪開展革命活動,組織群眾打土豪、分田地,實行減租減息,開荒擴地,大種番薯、木薯等雜糧以增加對游擊隊的補給。此時期的泥溪村一派興旺景象。

此后,由于國民黨的重兵圍剿,紅軍主力部隊轉移作戰,馬圖、泥溪這一帶的革命轉入低潮,黨員和赤衛隊的活動轉入地下。

1946年1月解放戰爭開始,深藏多時的紅旗又在泥溪升起,姚安、陳學等同志首先來到泥溪、洋西坑建立據點。接著梅興豐華邊縣委、粵東支隊、梅豐武工隊、豐北區武工隊在泥溪駐點開展革命斗爭,并在泥溪建立了小兵工廠、練兵場和醫院,健全了農會和赤衛隊組織,在鷂婆石崗建立了瞭望哨樓。陳華還在泥溪大路下鄒屋秘密吸收林湘蘭、房金蘭等為共產黨員,并成立泥溪黨支部,劉永生、王維、姚安、陳華、丘璋、葉芬、曾洪等同志經常在這里活動,和泥溪群眾建立了深厚的革命友誼。

在全國解放戰爭取得了戰略反攻的重大勝利形勢下,中共粵東地委于1947年12月24日-1948年1月8日在馬圖召開地委二次執委擴大會議,史稱第二次馬圖會議。出席會議有中共閩粵贛邊工委常委朱曼平、劉永生、王維和粵東地委、粵東支隊以及各邊縣委主要領導干部。泥溪赤衛隊參與警戒和聯絡工作。

馬圖會議后,泥溪群眾受到極大鼓舞,積極籌糧籌款支持部隊,做好婦女運輸隊、擔架隊等各項準備工作,隨時響應開赴第一線。隨著革命形勢的迅猛發展,來往于泥溪的部隊更多,一部分傷員運來這里療傷,泥溪人民全力為部隊服務和奔忙。泥溪赤衛隊出動協攻的最后一仗,是在1949年7-8月間,胡璉殘軍敗退潮汕,經過梅南,我軍在北山嶂分水坳設伏。此役我軍無一傷亡,打了一個漂亮伏擊戰,事后在泥溪還召開了軍民慶功會。

泥溪這個紅色堡壘村,在長期的革命斗爭中,經歷過無數艱難險阻,始終紅旗不倒。在犬牙交錯的斗爭中,光政權的變換易幟就有“七白七紅”之說,大小戰斗有10余次。在白軍一次次“燒殺搶”的瘋狂圍剿中,泥溪人民承受了重大而慘痛的損失,被殺害的共產黨員、赤衛隊員15人,革命群眾48人(占當時人口的30%多),被燒毀房屋130多間,被搶走的生活用具、農具、糧食、豬禽一大批。很多泥溪人無法在此生存而逃往他鄉,等到紅色政權建立才又重回家鄉。

新中國成立后,馬圖被授予著名的重點革命老區稱號。1951年冬,中央蘇區慰問團華南分團到馬圖(包括泥溪)慰問老區群眾,幫助恢復生產,重建家園。endprint