中高端顯示卡大殺器

斯特

自從發(fā)布面向中高端的Radeon R9 285顯卡之后,AMD在顯卡領(lǐng)域就進(jìn)入了沉寂期。在這段沉寂期里,AMD一直在默默地研制自己的“秘密武器”—搭載“Fiji”核心的大殺器Radeon R9 Fury X。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的“曝光”與“泄漏”之后,AMD終于在2015年6月17日這一天正式發(fā)布了各位粉絲期待已久的新旗艦顯卡Radeon R9 Fury X,將這款搭載全新“Fiji”GPU的業(yè)內(nèi)首款配備HBM顯存的頂級(jí)產(chǎn)品帶到了大家的面前。

高端之外還有更主流的游戲市場(chǎng),AMD這次也同步推出了R300系列顯卡,包括Radeon R9 390X、R9 390、R9 380、R9 370及R7 360等多個(gè)型號(hào),但是這次的升級(jí)有喜有憂——喜的是AMD這次升級(jí)的顯卡顯存容量進(jìn)一步提升,R9 390系列顯存容量達(dá)到了8GB,最低的R9 370顯卡容量都有2GB,但是R300系列顯卡這次雖然使用了新的Grenada(格林納達(dá)島)、Antigua(安提瓜島)、Trinidad(特立尼達(dá)島)、Tobago(多巴哥)等新核心,但它們的架構(gòu)與工藝與R200系列的顯卡基本沒(méi)什么變化。

與之前預(yù)期的不太一樣,AMD這次把新旗艦打造成了一個(gè)獨(dú)立品牌,一如NVIDIA的GTX Titan顯卡一樣,定位要比普通的Radeon R9顯卡要高一些。Fury這個(gè)名字早些年在ATI時(shí)代也用過(guò),雖然不如NVIDIA選擇的Titan(泰坦)容易上口,目前也沒(méi)有正式的中文名,不過(guò)Fury跟之前ATI的Rage顯卡一樣都有“狂怒”之意。AMD這次確實(shí)有必要把Fury顯卡同其他R9系列顯卡區(qū)別開(kāi)來(lái),因?yàn)镕ury不僅擁有AMD史上規(guī)模最大的GPU核心,還首次使用了HBM顯存,它不同于目前大量使用的GDDR5顯存,而HBM顯存不僅性能上領(lǐng)先GDDR5,而且是首次使用堆棧式設(shè)計(jì),顯存不用再獨(dú)立于GPU核心了,GPU、顯存芯片首次集成在一塊集成電路內(nèi),

AMD Radeon R9 Fury X顯卡架構(gòu)

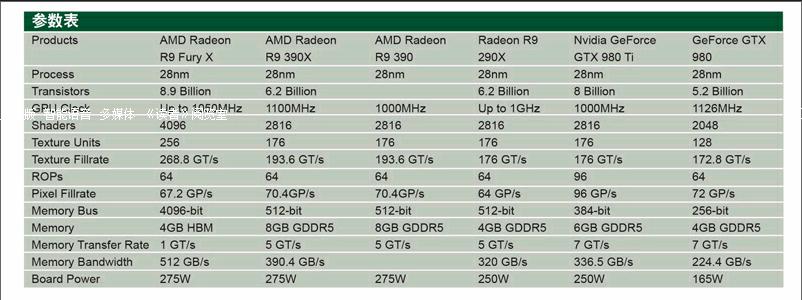

AMD的Fury X顯卡使用的是新一代的Fiji核心,它還是GCN架構(gòu)體系的,不過(guò)運(yùn)算單元的規(guī)模繼續(xù)攀升,最初的Tahiti核心是32組CU單元,Hawaii提升到了44組,現(xiàn)在Fiji的CU單元數(shù)量一舉提升到了64組,總計(jì)4096個(gè)流處理器單元,256個(gè)紋理單元,64個(gè)ROP單元,核心面積達(dá)到了596mm2,晶體管數(shù)量則達(dá)到了89億個(gè),比NVIDIA的GM200核心的80億個(gè)還要多。

自從進(jìn)入DX10的統(tǒng)一架構(gòu)以來(lái),AMD的顯卡架構(gòu)一直是SIMD體系的VLIW架構(gòu),從HD 2900系列一直沿用到HD 6800系列。隨著時(shí)間的推移,VLIW架構(gòu)的弊端也日益明顯,而且GPU通用計(jì)算技術(shù)發(fā)展迅猛,為此AMD在2011年拿出了代號(hào)GCN(Graphic Core Next)的新一代GPU架構(gòu),開(kāi)始向3D渲染以及GPU計(jì)算兩個(gè)方向同時(shí)發(fā)力。在公布GCN架構(gòu)時(shí),AMD喊出了“Graphic is Compute,Compute is Graphic”的新目標(biāo),表達(dá)了圖形就是計(jì)算,計(jì)算就是圖形的宏達(dá)理想,在保證GPU的圖形渲染能力的同時(shí)也在GPU通用計(jì)算上發(fā)力。從GCN的架構(gòu)上來(lái)看,其多線程能力得以增強(qiáng),每個(gè)CU單元可以執(zhí)行4條線程,40條wave,而在緩存設(shè)計(jì)上,AMD也不再那么保守,每個(gè)CU單元都有自己的L1緩存、共享的L1指令緩存,所有CU也會(huì)共享768KB的L2緩存,后者還將聯(lián)通顯存以及CPU內(nèi)存,做到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步與共享,因此GPU和CPU交換數(shù)據(jù)更容易。外部支持上,GCN也支持C/C++等高級(jí)編程語(yǔ)言,簡(jiǎn)化開(kāi)發(fā)者遷移平臺(tái)的難度,另外支持ECC糾錯(cuò)也提高了數(shù)據(jù)運(yùn)算的可靠性,這兩點(diǎn)改進(jìn)對(duì)GPU計(jì)算來(lái)說(shuō)都是關(guān)鍵性的提升。

相對(duì)于Hawaii/Grenada核心來(lái)說(shuō),F(xiàn)iji前端單元沒(méi)有變化,同樣是8組ACE單元,4組幾何單元(曲面細(xì)分單元),4組渲染引擎(Shader Engine),但CU計(jì)算單元數(shù)量增加到了64組,每組渲染引擎單元包含了16組CU單元,之前的Hawaii是每組11個(gè)CU單元。另一個(gè)值得注意的變化是顯存控制器,Hawaii/Grenada是8組64bit GDDR5主控,總計(jì)512bit位寬,而Fiji核心增加了HBM顯存支持,所以有4組HBM顯存控制器。

總之,對(duì)Fiji核心來(lái)說(shuō),GPU核心方面的變化主要是增加HBM顯存支持,同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)展CU單元,64組CU單元已經(jīng)是R9 290X的兩倍規(guī)模,不過(guò)核心面積只提高了36.7%,晶體管數(shù)量增加了43.5%。

Radeon R9 390&390X架構(gòu)

Radeon R9 390X使用的是Grenada核心,也是44組CU單元,2816個(gè)流處理器核心,跟R9 290X顯卡是一樣的,不過(guò)最高核心頻率從1000MHz提升到了1050MHz,顯存頻率提升到了1500MHz顯存容量從4GB提升到了8GB。

Radeon R9 390擁有40組CU單元,2560個(gè)流處理器單元,跟R9 290顯卡規(guī)格是一樣的,不過(guò)其最高核心頻率也從之前的947MHz提升到了1000MHz,顯存頻率提升到了1500MHz,顯存容量也是8GB。

HBM顯存

AMD的Radeon R9 Fury X顯卡是近幾年來(lái)最讓小編期待的顯卡,因?yàn)樗褂昧瞬煌谀壳霸谟玫腉DDR5顯存的HBM技術(shù)。此前參加AMD的發(fā)布會(huì)時(shí),AMD公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)HBM技術(shù)的院士Bryan Black表示他們研發(fā)HBM技術(shù)已經(jīng)有13年了(加入AMD之前就在研發(fā)3D堆棧技術(shù)了,2007年進(jìn)入AMD公司),多年的研究終于在Fury X顯卡上開(kāi)花結(jié)果,怎能不讓人興奮。

目前顯卡使用的GDDR5顯存是8年前問(wèn)世的,它取代了過(guò)渡性質(zhì)的GDDR4內(nèi)存,它的技術(shù)基礎(chǔ)跟DDR3相似,不過(guò)GDDR5是雙并行總線的,是四倍速率的,而DDR3是雙倍速率的,所以數(shù)據(jù)頻率上GDDR5達(dá)到了DDR3的兩倍,目前顯卡上使用的GDDDR5顯存數(shù)據(jù)頻率已經(jīng)達(dá)到了7Gbps(實(shí)際頻率1750MHz),SK Hynix去年底推出了8Gbps速率的GDDR5顯存,但并沒(méi)有顯卡使用呢。

隨著游戲技術(shù)的發(fā)展,高紋理高畫(huà)質(zhì)對(duì)顯卡的帶寬要求更高,所需的顯存帶寬也更高,而提升帶寬要么提升頻率要么提升位寬,目前的GDDR5顯存再繼續(xù)提升頻率已經(jīng)很困難,32bit的位寬又是固定的,所以廠商們需要另尋它法了。

HBM就是換一種思路的產(chǎn)物,它的真實(shí)頻率比GDDR5顯存低得多,但1024bit位寬則比GDDR5高得多,再加上DDR內(nèi)存的倍速機(jī)制(數(shù)據(jù)頻率1Gbps),單個(gè)顯存芯片的帶寬可以從之前28GB/s(7Gbps*32/8)提升到128GB/s(1Gbps*1024/8),AMD的Fury X顯卡使用的是4組HBM芯片,總帶寬高達(dá)512GB/s,而目前R9 290X顯卡的帶寬只不過(guò)320GB/s,HBM顯存芯片的帶寬提升了60%以上。

GDDR5不能繼續(xù)大幅提升頻率的原因之一就是高頻率帶來(lái)的功耗將會(huì)抵消其優(yōu)勢(shì),目前GDDR5顯存的頻率已經(jīng)是1.5V,而HBM只需要1.2V電壓,電子電路的動(dòng)態(tài)功耗跟運(yùn)行電壓的平方成正比,所以電壓降低到1.2V就可以大幅降低功耗了。根據(jù)AMD公布的數(shù)據(jù),HBM內(nèi)存每瓦帶寬可達(dá)35GB/s以上,而GDDR5每瓦帶寬只有10.66GB/s,能耗效率方面HBM完勝GDDR5顯存。

性能及功耗優(yōu)勢(shì)之外,HBM還可以節(jié)省大量PCB空間,因?yàn)槟壳暗娘@卡大都需要使用4、8甚至16顆GDDR5芯片,1GB GDDR5就要占用672mm2的面積,1GB HBM顯存只要35mm2,同容量下芯片表面積只有GDDR5的1/19。

以R9 290X與Fury X顯卡為例,R9 290X占用的GPU和顯存面積超過(guò)9900mm2(90x110mm),而基于HBM技術(shù)的GPU+顯存占用的面積不到4900mm2,PCB面積可以減少50%以上。也正因?yàn)槿绱耍覀儾诺靡砸?jiàn)到PCB只有7.5寸的Fury X顯卡,未來(lái)還會(huì)有更小的R9 Nano顯卡。

前面列舉了HBM技術(shù)的各種優(yōu)點(diǎn),說(shuō)起來(lái)是很輕松的,但這么多年來(lái)很少有公司能實(shí)現(xiàn),這是因?yàn)镠BM顯存還需要復(fù)雜的制造工藝,AMD為此做了大量研究,最終HBM顯存自身使用了TSV穿透硅通孔工藝,而HBM與GPU之間的互聯(lián)則使用中介層技術(shù),所以AMD的HBM方案實(shí)際上是2.5D堆棧,還不是傳統(tǒng)意義上的3D堆棧。

中介層技術(shù)說(shuō)起來(lái)也很簡(jiǎn)單,但實(shí)際情況不是在HBM與GPU之間加個(gè)中介層那么簡(jiǎn)單,此前在北京發(fā)布會(huì)上聽(tīng)過(guò)Bryan Black的解釋,實(shí)際操作起來(lái)要復(fù)雜多了,既要保證中間層有銅柱保持通電性,還要移除多余的WSS保護(hù)層,期間要經(jīng)過(guò)UMC、Amkor(安可)、日月光等封測(cè)公司層層制造才能完成的。

看起來(lái),HBM是一個(gè)近乎無(wú)敵的新技術(shù)了:功耗低、體積小、性能強(qiáng),事實(shí)是這樣嗎?并非如此。目前通過(guò)已有的技術(shù)資料來(lái)看,HBM仍有一個(gè)隱患存在。量為2Gb(256MB),因此每顆容量為1GB。整體四顆,總的顯存容量就是4GB。當(dāng)然了,8GB HBM也可以有,但那只能在Fiji VR雙芯顯卡上實(shí)現(xiàn),每個(gè)核心還是4GB。如前所述,這只是第一代HBM的情況,明年的第二代就會(huì)翻一番。AMD計(jì)算域圖形事業(yè)群CTO Joe Macri確認(rèn)了這一點(diǎn)。

也就是說(shuō),我們能看到的第一代使用HBM顯卡的產(chǎn)品最多只有4GB容量,并且這個(gè)局限性是第三方廠商也無(wú)法改變的,沒(méi)錯(cuò),就算華碩、藍(lán)寶石也不行,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了他們的能力范圍。可想而知,在交火或者高分辨率下,4GB顯存必然是一個(gè)隱患。當(dāng)然,最終產(chǎn)品還未出爐,我們期待AMD可以盡可能的優(yōu)化好這寶貴的4GB HBM顯存,能夠物盡其用。

當(dāng)然,瑕不掩瑜,不可否認(rèn)HBM是這幾年來(lái)我們?cè)赑C硬件領(lǐng)域看到的最大膽、最具想象力的創(chuàng)新技術(shù),正如過(guò)去一樣,AMD一直走在技術(shù)最前沿的,用它難以捉摸的想象力實(shí)現(xiàn)各種引領(lǐng)業(yè)界前進(jìn)。并且AMD一直堅(jiān)持自由開(kāi)放的理念,相信這個(gè)技術(shù)在未來(lái)將會(huì)推廣到各個(gè)領(lǐng)域。至于市場(chǎng)方面的業(yè)績(jī),似乎AMD并不是把它放在第一位。無(wú)論如何,我們期待采用HBM的新產(chǎn)品出現(xiàn)。

FreeSync技術(shù)解析

游戲玩家需要一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境,最怕見(jiàn)的情況就是卡頓,包括軟件、硬件等各種因素引起的延遲和畫(huà)面波動(dòng)對(duì)游戲體驗(yàn)有著致命的影響。造成不良游戲體驗(yàn)的其中一個(gè)現(xiàn)象就是畫(huà)面撕裂和卡頓。在高速游戲環(huán)境中,幾十毫秒的頓挫都會(huì)帶來(lái)惡劣的影響。關(guān)鍵時(shí)刻的技能施放、位置移動(dòng),一旦錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)后果不干設(shè)想。而畫(huà)面撕裂給玩家?guī)?lái)極為惡劣的影響,最可怕的是,它并不是你的顯卡或顯示器不夠好造成的。而僅僅是因?yàn)樗麄儌z的工作步調(diào)不一致。或者說(shuō),如果沒(méi)有好的方法來(lái)解決,你就算買(mǎi)再貴的硬件都沒(méi)法解決。

造成這一問(wèn)題的原因就是顯示器與顯卡工作步調(diào)的不一致,比如,當(dāng)你的顯示器刷新率是60Hz,而當(dāng)顯卡每秒輸出幀數(shù)高于60時(shí),由于輸出幀率高于顯示器頻率,在原本應(yīng)該顯示一幀圖像的單位時(shí)間內(nèi),卻出現(xiàn)多余1幀的畫(huà)面,畫(huà)面就會(huì)出現(xiàn)撕裂。為了解決這個(gè)問(wèn)題,過(guò)去的做法是使用傳統(tǒng)的 V-Sync技術(shù),既限制顯卡工作的速率。但是,我們?cè)?D游戲中的環(huán)境是時(shí)刻變化的,比如在一場(chǎng)游戲中平均幀率是60,有可能在游戲初期幀率達(dá)到了80,但是激烈交戰(zhàn)時(shí)幀數(shù)只有30,那么如果設(shè)置了垂直同步V-Sync,當(dāng)顯卡輸出幀率在低于60的時(shí)候,顯示器依然處于等待完整一幀畫(huà)面的機(jī)制,就要等待兩倍的時(shí)間,那么這時(shí)畫(huà)面就會(huì)出現(xiàn)卡頓。

簡(jiǎn)單的總結(jié)就是,當(dāng)顯卡性能高于顯示器工作頻率時(shí),游戲畫(huà)面會(huì)撕裂,低于的話會(huì)卡頓延遲。只有顯卡工作不掉與顯示器接近一致時(shí),才能獲得最完美的游戲效果。這個(gè)矛盾在以前沒(méi)有太好的辦法解決。

為此,AMD推出了FreeSync技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)可以通知顯示器何時(shí)應(yīng)該顯示出完整的一幀畫(huà)面,相當(dāng)于讓顯示器的工作頻率隨著顯卡輸出的步調(diào)來(lái)進(jìn)行,從而大大減少了卡頓和撕裂現(xiàn)象,給玩家盡可能流暢、穩(wěn)定的游戲環(huán)境。

傳統(tǒng)垂直同步技術(shù)的運(yùn)作方式:當(dāng)某一幀輸出需要時(shí)間超過(guò)單位時(shí)間時(shí),就需要等待兩倍的時(shí)間。比如,游戲整體上平均一幀如果需要20ms,但是如果某一幀需要22ms,那么這一幀并不會(huì)在22ms后立即顯示出來(lái),而是需要40ms。而對(duì)于一般玩家來(lái)說(shuō),超過(guò)30ms的時(shí)間就已經(jīng)可以明顯感受到了。而AMD的FreeSync技術(shù),可以讓這原本渲染時(shí)間超過(guò)平均單位時(shí)間的一幀,以它真實(shí)完成渲染的時(shí)間刷新出來(lái),讓顯示器跟隨顯卡的步調(diào),從而完美解決撕裂的問(wèn)題同時(shí)盡可能避免了卡頓。

AMD的FreeSync技術(shù)是一個(gè)開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn),并且已經(jīng)加入到DisplayPort的配置中,名為Adaptive Sync,AMD為其提供了開(kāi)啟選項(xiàng)和一個(gè)名稱。使FreeSync成為一項(xiàng)更為更容易推廣、普及的技術(shù)。正如其名,F(xiàn)ree不僅意味著自由改變顯示器工作頻率,還象征著免費(fèi)。與此同時(shí),你還需要一臺(tái)支持AMD FreeSync功能的顯示器設(shè)備,這一模塊成本極為低廉,支持這項(xiàng)技術(shù)的顯示器售價(jià)并不會(huì)比沒(méi)有的更高,等于完全是免費(fèi)的福利。三星、LG、明基、優(yōu)派、宏碁等廠商都已經(jīng)推出了支持FreeSync的顯示器,支持設(shè)備的陣容仍在不斷擴(kuò)張中。

AMD R9 Fury X顯卡外觀

此前已經(jīng)在各方爆料中得知了Fury X顯卡的外觀,不過(guò)真正拿到手中時(shí)還是有些驚喜,這幾代的旗艦顯卡都是10-11英寸PCB的大卡,F(xiàn)ury X明顯短小了很多,而且AMD這次改用了全新的外觀設(shè)計(jì),加入了很多迎合游戲玩家的設(shè)計(jì),比如LED指示燈、logo燈等等。

Fury X顯卡自身長(zhǎng)度為19.8厘米(7.5寸PCB),水管部分全長(zhǎng)40厘米,用的是塑膠軟管,外面包裹了編織網(wǎng),是酷冷至尊OEM的,而之前的R9 295X2顯卡的水冷是Asetek代工的。AMD的Fury X顯卡也是吸取了很多游戲玩家建議的,LED燈就是備受游戲玩家歡迎的設(shè)計(jì),AMD現(xiàn)在也加入這個(gè)功能了。此外,信仰燈上面的小孔是雙BIOS切換鍵,這跟R9 290X上是一樣的,不過(guò)切換之后的兩個(gè)BIOS編號(hào)、頻率參數(shù)都是一樣的,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速最高都是66%,這跟R9 290X的兩個(gè)核心BIOS有所不同。

//圖:1、2、3、4

值得注意的是,F(xiàn)ury X的電源接口處還有8+1顆LED指示燈,處于ZeroCore待機(jī)時(shí)會(huì)亮綠燈,其他情況根據(jù)負(fù)載高低會(huì)呈現(xiàn)藍(lán)色或者紅色(旁邊有跳線可以切換顯示顏色)。Fury X在視頻接口還是很激進(jìn)的,只提供了三個(gè)DisplayPort及1個(gè)HDMI接口,直接把DVI接口省掉了,畢竟這個(gè)顯卡主要為4K而生,DVI接口上不到這么高的分辨率。不過(guò)HDMI接口上,AMD還沒(méi)有支持HDMI 2.0,依然是HDMI 1.4標(biāo)準(zhǔn)。此外,F(xiàn)ury X顯卡通過(guò)DP 1.2 MST Hub最多可以支持6屏輸出。

AMD的Fury X顯卡使用了HBM顯存,除了性能之外其最大優(yōu)勢(shì)就是高集成度,所以Fury X相比以往的旗艦卡有了完全不同的PCB設(shè)計(jì),長(zhǎng)度從之前的10.5寸降低到了7.5寸,真的是短小精悍,而且這跟當(dāng)初NVIDIA在公版GTX 670上使用短PCB的感覺(jué)不同,后者因?yàn)楣母停娐凡恍枰鄰?fù)雜,所以PCB看上去有很空的感覺(jué),而Fury X完全不同,AMD高端公版顯卡的做工一直都很贊的。

性能對(duì)比

AMD的R9 390X顯卡定位在3000元左右,這個(gè)價(jià)格卡在GTX 980與GTX 970之間,更接近GTX 980顯卡一些。HIS R9 390X IceQX2是非公版,頻率更高,雖然整體性能略低于GTX 980,不過(guò)差距比R9 290X與GTX 980已經(jīng)縮小了,1080p下落后GTX 980顯卡大約10%,從之前測(cè)過(guò)的數(shù)據(jù)來(lái)看,其實(shí)GTX 980的性能要比R9 290X顯卡要高15-20%%,現(xiàn)在高頻版的HIS R9 390X 8GB版已經(jīng)把差距縮小到了10%左右,10%的差距對(duì)游戲體驗(yàn)來(lái)說(shuō)并沒(méi)有明顯區(qū)別。

1080p下,F(xiàn)ury X與GTX 980顯卡互有勝負(fù),在3DMark、古墓麗影、巫師3等項(xiàng)目中占優(yōu),不過(guò)總體上性能領(lǐng)先大約是5%左右。與NVIDIA最新的Maxwell架構(gòu)相比,AMD這兩代的顯卡最為人詬病的地方就是功耗偏高了,那么Fury X顯卡的功耗又將如何呢?

待機(jī)時(shí)整機(jī)功耗67W跟R9 290X差不多,比GTX 980/980 Ti略高,不過(guò)Heaven 4.0中Fury X的整機(jī)功耗只有293W左右,比R9 290X的329W整機(jī)功耗低了很多,甚至比GTX 980 Ti的308W也要低。Furmark拷機(jī)時(shí),F(xiàn)ury X顯卡整機(jī)功耗達(dá)到了427W,比R9 290X及GTX 980 Ti都要高得多。

在AMD發(fā)布的全新R300系列顯卡中,包括R9 390X在內(nèi)的多數(shù)顯卡依然是新瓶裝舊酒,主打性價(jià)比,真正讓AMD揚(yáng)刀立威的只有Fury系列,它才是新核心的,而且用上了黑科技HBM顯存。對(duì)于近兩年沒(méi)有新旗艦的AMD來(lái)說(shuō),用研發(fā)多年的HBM技術(shù)武裝Fury X顯卡,AMD這次是壓了相當(dāng)大的籌碼的。

如何評(píng)價(jià)AMD新旗艦Fury X顯卡性能?超越GTX 980及自家的R9 290X已經(jīng)沒(méi)什么懸念,對(duì)陣NVIDIA的GM200核心顯卡,F(xiàn)ury X在1080p分辨率依然要落后10-15%,但4K分辨率下幾乎追平了GTX 980 Ti,而整個(gè)Fury X顯卡都有這樣的表現(xiàn)——分辨率越高,性能優(yōu)勢(shì)越明顯。看到這里,我們可以感慨下,如果Fury X配備的是8GB顯存,也許結(jié)果還有更多不一樣。

此外,R9 Fury X因?yàn)槭褂昧怂渖崞鳎栽跍囟燃办o音方面的表現(xiàn)非常強(qiáng),最高61°C及1300RPM的轉(zhuǎn)速保證了顯卡涼又靜,付出的代價(jià)只是安裝比普通風(fēng)冷顯卡略麻煩一點(diǎn)。

至于功耗,R9 Fury X顯卡雖然拷機(jī)功耗依然高于R9 290X及GTX 980 Ti,但后兩者在Furmark中都大幅降頻了,而Hevean 4.0這樣的游戲負(fù)載中其整機(jī)功耗實(shí)際上比R9 290X和GTX 980 Ti要低一些的。

總之,R9 Fury X顯卡的問(wèn)世結(jié)束了AMD在旗艦級(jí)顯卡上無(wú)力與NVIDIA顯卡競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài),雖然Fury X總體性能還是略輸GTX 980 Ti一籌,但這次的差距已不是質(zhì)差,相信AMD在驅(qū)動(dòng)優(yōu)化方面還有很多工作可以做的。

我們更不應(yīng)該忽視的其實(shí)是AMD這次使用HBM顯存在設(shè)計(jì)上帶來(lái)的革命性變化——HBM除了高帶寬,另一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是高集成度,2.5D堆棧時(shí)封裝節(jié)省了大量PCB面積,GPU+顯存占用的空間從之前的90x110mm急劇減少到了55x55mm,面積只有原來(lái)的1/3,所以Fury X只需要使用7.5寸的PCB即可。

這還只是開(kāi)始,目前AMD上市的只是Fury X這一款顯卡,之后還會(huì)有Fury顯卡以及更小的R9 Nano,再往上則有雙芯的Fury X2,可以說(shuō)雖然R300系列沒(méi)什么給力新品,但Fury X家族可以衍生出多款產(chǎn)品,幫助AMD完善高端顯卡的市場(chǎng)布局。□