手工面線院前社最值得駐足的面線風景

在院前社,如果錯過“世文面線”,鄉味顯然不夠完美。要是你像我一樣是一個“城炮”,面對眼前浮現的一排排在陽光下迎風飄揚的手工面線,應該會倍感興奮吧。

跟大部分的閩南村落一樣,院前社人自古以耕種務農為生計,除其之外,院前社人也如傳統村落一般,考慮到田地的有限使用,也不乏有人下南洋從商或是學得一門看家養家的營生手藝。院前社的“世文面線”是僅存還可以讓游人一探的傳統手藝工坊。這里是整個海滄區僅存的傳統手工面線作坊,其面線制作的年限已達37年。

據“世文面線”第二代手作人黃亞種介紹,“世文”是他父親的名字,和其他院前社人不同,他的父親黃世文機緣巧合地習得做面線的手藝,并選擇在院前社設坊制作,一人帶領全家人全心做面線,既養活了自己也顧全了一個家。面線,在閩南也稱“面干”,是閩南人日常最愛食用的一種傳統面食,一碗蚵仔面線或是豬腳面線是閩南人的鄉愁,特殊節點節慶面線的使用與食用更是閩南人不可或缺的傳統食物。從小看著父親黃世文做面線,7歲開始對做面線產生興趣,黃亞種漸漸地從覺得好玩逐步動手跟著父親學習制作面線。黃先生說,因為生計考量也因為享受做手工面線帶來的成就感,一做就是三十幾年。

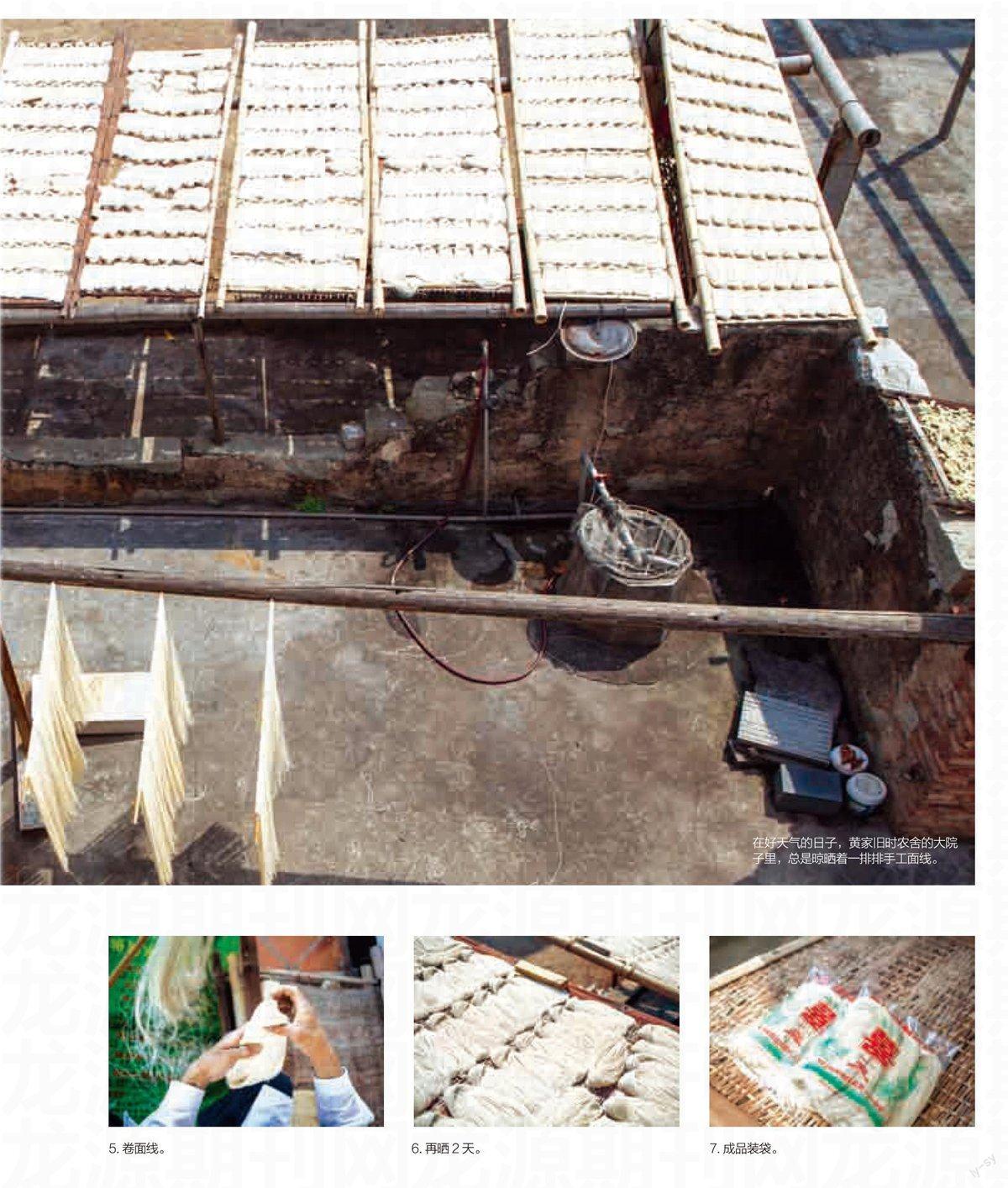

春節過后,因為天氣變化莫測,“世文面線”已休工好幾日,只等待著好天氣的眷顧。這日,天氣極佳,黃家舊時農舍的大院子曬滿面線,在驚呼之余,黃先生介紹游人參觀“世文面線”,最引人興趣的莫過于如何做出好吃的面線來。根據黃先生講解,從面粉變身面線有七大步驟,說來簡單,但要做成一直受到客人喜歡吃的面線的秘訣,是手藝人長年手做的經驗累積,加上對于天氣變化的正確判斷。先是將面粉和水按照比例攪拌,經攪拌后做成“面疙瘩”,再通過壓拌機壓拌成半成品,隨后進入出面線的環節,然后將面線放置于戶外陽光底下曬五六分鐘,最后是將曬成的面線進行手工卷面線,再經過兩天的曬干,裝袋完成。黃先生說,這七道制作程序看似容易,卻要視天氣的好壞而定,兩天之內沒有經過陽光的晾曬,面線就會變酸,不能放久也不好吃,而山頭有霧氣繚繞的晴朗天氣,說明空氣濕度比較高,做出來的面線則好吃。當然也并不是陽光普照的日子就可以做出口感極佳的面線,比如六、七月的陽光曬起來的面線就不夠好吃等等。關于天氣因素對于做面線的產量及質量的影響,黃先生坦言不少同行會選擇使用烘干機進行面線烘干,然而經烘干機烘干的面線就是不如經陽光自然曬成的面線口感好,自然風和太陽曬成的東西即是有無可比擬的口感。

全程觀看并體驗這種家庭式的手做面線,知道面粉如何華麗變身面線,是不可錯過的一道院前風景。