寧波市閃電資料修正和分析

周 承,吳大中,唐 赟,陳 飛,管金龍(.象山縣氣象局,寧波 象山 5700;.南京信息工程大學, 南京 00;.淮安市氣象局,江蘇 淮安 00;.北侖區氣象局,寧波 寧波5800)

寧波市閃電資料修正和分析

周承1,吳大中2,唐赟3,陳飛4,管金龍1

(1.象山縣氣象局,寧波象山315700;2.南京信息工程大學,南京210044;3.淮安市氣象局,江蘇淮安223001;4.北侖區氣象局,寧波寧波315800)

摘要:閃電定位儀在雷電研究中主要提供已發生的雷暴的信息,它與大氣電場儀一樣是二十四小時不間斷工作,能夠提供雷電發生時間、位置、雷電流強度、波形陡度、誤差等更多的信息,對雷電發生的時間、季節、區域等分布特點的研究有較多的貢獻。目前我國多個省市都已布站建網,這對分析研究全國雷電天氣十分有利。介紹寧波市ADTD閃電定位系統的基本原理和應用,根據實際情況對閃電閃擊數、閃電發生和持續時間、回擊間隙時間間隔等數據進行篩選修正,把修正后的資料和大氣電場儀數據以及人工記錄雷暴日出具進行比對。根據修正后的資料進行分析得出寧波市閃電發生的時空分布特征。

關鍵詞:閃電定位儀;電流強度;閃擊數;閃電的時空分布特征

1 儀器介紹

1.1ADTD閃電定位系統介紹

閃電定位系統主要用來探測云地閃,在探測過程中能區分出閃電的正負性,該系統主要應用于氣象、航天、航空、通訊、林業、電力、建筑等領域。ADTD閃電定位網由ADTD閃電定位儀、中心數據處理站、用戶數據服務網絡及圖形顯示終端組成。工作原理是利用閃電回擊輻射的聲、光、電磁場特性來遙測閃電回擊放電參數,時實記錄雷電發生的時間、位置、強度和極性等指標。并把記錄的閃電數據通過網絡通信送到中心數據處理站進行交匯處理。該系統的優點是可全天候、長期、連續運行,并且準確度較高。

1.2寧波市的閃電定位儀系統介紹

在2009年浙江省寧波市氣象局建成自己的閃電定位儀系統,經過調試后于7月份開始記錄有效數據,本系統采用的是定向時差聯合法探測系統,由4個站組成閃電定位網,系統中的單個測站的探測半徑約為150km,站點分別位于余姚市(東經121.1787,北緯30.0486)、北侖區小港鎮(東經121.7486,北緯29.9460)、寧海縣(北緯29.311,東經121.435)、象山縣的氣象觀測站(北緯29.4776,東經121.8841)。該系統通過多個探測站測得閃電回擊時的電磁場發出的方位角和脈沖到達各站點的精確時間差,進行不同組合后聯合定位,進行定位的主要方法為“二站振幅”、“二站混合”、“三站混合”和“四站算法”。

2 閃電定位儀觀測資料的修正

2.1 修正的方法

任何系統都會由于本身系統誤差原因或者由于周圍環境影響等等造成數據上的誤差,為了能夠提高我們系統數據的準確度,用盡可能接近真實的數據來分析寧波當地閃電發生的時空分布規律,我們首先要對數據進行分析修正。

(1)Kenneth[3]等人研究美國閃電定位網的觀測結果得到:強度在10kA以下的正閃有90%是云閃,強度20kA以上的正閃有90%是地閃,強度10kA到20kA之間的有云閃或者地閃;強度小于-10kA的負閃是云地閃。在我們的生活中云地閃和云閃的強度較大,對我們的環境設備造成的破壞影響也是最大,因此,文中把絕對值強度小于10kA的閃電進行刪除。

(2)根據寧波當地的氣象環境地理條件,我們把研究中的一次地閃閃擊小于4次的數據定為無效數據進行刪除。

(3)地閃持續時間跟地閃閃擊數、地理環境和氣象環境有很大的關聯。多閃擊地閃的各閃擊間隙,在無連續電流的情況下是50ms左右,變化范圍為3-380ms。據大量的觀測資料顯示:一次地閃的持續時間平均為0.2s左右,其變化范圍在0.01-2s[2]。因此我們對閃擊間隙和一次地閃的持續時間的后續回擊等所產生的記錄進行有效剔除。

2.2修正后的數據和人工數據進行比對

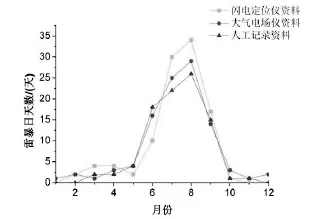

通過軟件編程[3],我們對寧波市2009年到2013年的閃電定位系統的數據進行修正篩選處理。我們把處理后的數據跟大氣電場儀數據,以及人工記錄的雷暴日的數據進行比對分析,通過圖1我們可以看到在趨勢上幾種數據基本相同,這樣印證了我們處理后的資料的有效性。

圖 1 經過修正的閃電定位儀資料與大氣電場儀資料、人工記錄雷暴日的數據

3 寧波市閃電時空分布特征

3.1寧波市地閃特征分析

通過對修正后的寧波市閃電定位資料分析,得出寧波市的地閃特征為:寧波市2009年至2013年間寧波市共發生地閃次數為362081次,在地閃中高達93.24%的閃擊均為負地閃,正地閃僅占約6.76%,正負地閃的比為7.25:100。從雷暴日分布圖可以看到,寧波的雷暴日數各月分布都不均勻,全年每月均有雷暴發生,主要分布在6到9月份,高峰集中在7到8月份,7、8月份雷暴日數占全年總數的46%。3、4、5、6、9月份為雷暴發生的易發期,1、2、10、11、12月為雷暴發生的少發期。

3.2 地閃的日、月時間分布特征

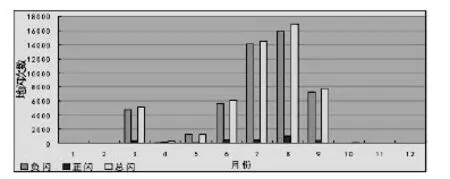

圖2 2009年-2013年寧波市閃電日變化圖

圖3 2009年-2013年寧波市閃電月變化圖

根據寧波市雷電監測資料整理出的2009年-2013年全市閃電日變化圖逐時分析表明閃電的發生存在明顯的日變化特征,寧波主要的閃電活動發生在午后至前半夜,發生概率明顯高于后半夜和上午。雷暴的峰值出現在14時到15時,谷值出現在6時到7時左右。負地閃的變化趨勢和總地閃的變化趨勢較為一致,在一天中地閃發生主要集中在13點到20點,該時段的發生頻數占到總頻數的68.9%。主要原因是午后到傍晚是太陽輻射導致地面熱力條件發展到最旺盛的時段,強對流天氣多數在午后得到發展。在全年中7、8月份雷電達到峰值,發生數量占到全年雷電總數的62%,1、2、11、12月份為雷電的少發期,出雷會發生在3月份左右。

3.3地閃空間分布特征

寧波市陸域平均地閃密度為5.34個/平方公里。從全市的地閃密度等值線線圖上可以看出,海曙區、江東區、寧海局部、鄞州區中心區及東部的地閃密度大于其他地區,地閃密度大部分在每平方公里30次以上,大大高于全市的平均密度。在寧波地區中寧海縣的雷擊密度最大,跟他的地理環境關系密切,寧海縣坐落在天臺山脈和四明山脈之間,其地理位置背山靠海,屬于亞熱帶季風濕潤氣候區,屬于雷暴的多發區。

4 結語

本文主要介紹寧波市ADTD閃電定位系統的基本原理和應用,根據修正后的資料進行分析進一步得出寧波市閃電發生的時空分布特征:

(1)寧波市2009年至2013年間共發生地閃362081次,地閃中負地閃所占比例高達93.24%,正地閃僅占約6.76%。

圖 4 寧波市閃電密度圖

(2)寧波市的雷暴初日發生主要集中在2、3月份,寧波的雷暴終日主要集中在10、11月份。寧波市的閃電發生從6月開始增多,在7、 8月份達到峰值,從9月數量開始減少,全年中1月、11月、12月的閃電發生次數最少,這說明寧波的雷暴具有明顯的季節特征,主要發生在春夏兩個季節其中以夏季為最多。

(3)在一天之中寧波的閃電頻數最主要集中在13點到20點,峰值發生在14點到15點。

(4)寧波市全年地閃的平均強度變化不大,基本在15-25KA之間波動,每月正閃則變化較大。地閃中負地閃占總數的72%強度主要集中在5-30KA,正地閃強度則主要集中在5-20KA。

(5)海曙區、江東區、寧海局部、鄞州區中心區及東部的地閃密度大于其他地區。

參考文獻:

[1]Kenneth L.Commins,Senior Member,IEEE,and Martin J. Murphy.An Overview of Lightning Locating Systems:History,Techniques,and Data Uses,With an In-deep Look at the U.S. NLDN.IEEE transcations on electromagnetic compatibility,VOL.51,NO.3,auguest 2009.

[2]陳渭民.雷電學原理[M].北京:氣象出版社.2006:144-266.

[3]樓順天,姚若玉,沈俊霞.MATLAB7.x程序設計語言[M].西安電子科技大學出版社,2007(08).

作者簡介:周承(1987-),男,江蘇泰興人,工程碩士在讀,研究方向:電子與通信工程。