蒂姆·J·韋林:一個“局內(nèi)人”的影像記錄

蒂姆·J·韋林(Tim·J·Veling)+伊蓮·史密斯(Elaine+Smith)奧克蘭攝影節(jié)(Auckland+Festival+of+Photography)文++北燕++譯

蒂姆·J·韋林(Tim·J·Veling)既是一名社會紀(jì)實攝影師,也致力于藝術(shù)攝影。蒂姆現(xiàn)居于新西蘭南島的克賴斯特徹奇城,同時在坎特伯雷大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授攝影。他是《時間之地:克賴斯特徹奇城的記錄》(Place In Time: The Christchurch Documentary Project)的主創(chuàng)人員,該攝影項目始于2000年,記錄了當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情,這一系列和他的《立足之地》(A Place to Stand)都曾在2014年中國平遙國際攝影節(jié)展出。

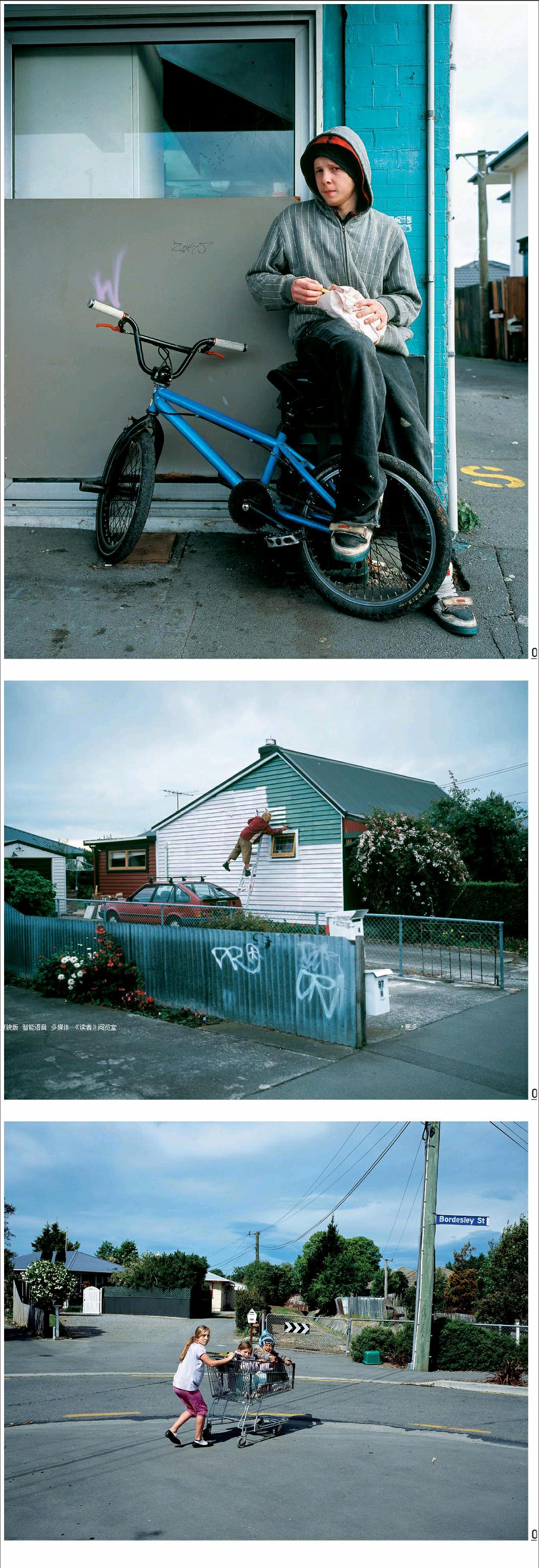

人與土地是蒂姆創(chuàng)作時關(guān)注的核心。在他的作品《立足之地》和《最好的計劃》(Best Made Plans)中尤其如此。蒂姆通過拍攝日常生活中的種種,將人與社會、經(jīng)濟、環(huán)境交織錯綜的關(guān)系呈現(xiàn)出來。這些照片中,有年輕的工人粉刷著房屋,有在城郊超市玩購物車的小孩,這些人可以反映他們身處的環(huán)境和文化,而環(huán)境和文化也反過來塑造著當(dāng)?shù)厝恕?/p>

蒂姆作品中所展示的“風(fēng)景”更多是心理層面的,這在他另一組作品《痕跡》(Vestiges)中非常明顯。在2010年9月和2011年2月,克賴斯特徹奇城發(fā)生了兩次地震,后一次造成了185人死亡。這系列作品拍攝于地震發(fā)生之后,展現(xiàn)了災(zāi)難對環(huán)境的破壞。這些荒蕪的照片也是當(dāng)?shù)厝诵睦淼膶懻眨嚎仗摚瘋褪洹?/p>

蒂姆的作品也常常帶有自傳性質(zhì),他喜歡用一種“局內(nèi)人”的視角拍攝。蒂姆喜歡拍他生活了很久的地方和那些他有真實體會的事情,而不是像游客一樣走馬觀花地捕捉“他人的生活”。在蒂姆拍攝自己父親癌癥晚期的私人影像日記中,從那些親密而自然的影像,我們處處可以看到這樣的視角。在這組作品中,父親的肖像十分觸動人心,他的眼神直視著觀看者,透露出一種對死亡的恐懼和未知,這樣的照片也許只有身為兒子的攝影師才能捕捉到。

與蒂姆·J·韋林對話

你是如何成為一名攝影師的,為什么?

1999年,我在坎特伯雷大學(xué)美術(shù)學(xué)院讀書的第一年接觸到了攝影。在那之前,我從來沒有用過相機,更沒有想到攝影會成為我的創(chuàng)作方式。我小時候身體非常不好,不是在醫(yī)院就是在床上養(yǎng)病,也無法上學(xué),嚴(yán)重時甚至無法出門,更別說旅行或者出國什么的。那時我喜歡看看卡通、打打游戲,以逃避現(xiàn)實,卡通和游戲幾乎是我唯一的世界。因此,我變得非常孤僻內(nèi)向,很難和其他人交流。當(dāng)我申請進入藝術(shù)學(xué)校時,我希望能成為一名動畫師,可以通過動畫攝影臺、粘土和卡通形象,創(chuàng)造出一個奇妙和快樂的世界來。我對真實的世界感到害怕,希望永遠和我腦海中那些熟識的虛構(gòu)人物生活在一起。

在我學(xué)習(xí)繪畫的第一年,也需要接觸各種不同的藝術(shù)科目,包括繪畫、雕塑、版畫、電影和攝影。在攝影課上,我學(xué)習(xí)了基本的攝影技巧,課后老師要求我們完成一些街拍人像作業(yè)。老師察覺到了我對這項作業(yè)的焦慮,問了我一個簡單的問題:“你來上大學(xué)是為了確認(rèn)你已經(jīng)知道的東西,還是想挑戰(zhàn)自己,對你生活的世界進行更為深入的思考?”此前我從來沒有想過這一點,于是我鼓起勇氣,拿起相機去城市廣場。接下來的六周,我強迫自己和陌生人交談。我先給他們拍照,再問一些簡單的問題,接著再去認(rèn)識其他人,循環(huán)往復(fù)。

六周后,我已經(jīng)拍完10卷135膠卷,大約拍了300個人的肖像,并能叫出每個人的名字,也能說出他們是誰,是做什么的。雖然照片并不很好,但我有一種非凡的成就感。我和人們交流,而正是這些人構(gòu)成了我所在的社區(qū)、我的家鄉(xiāng)。在那個時刻,我忘掉了卡通和游戲,決定成為一名攝影師。

你的作品受到了哪些因素的影響?

我畢業(yè)之后,用了很長時間繼續(xù)學(xué)習(xí)攝影。我很喜歡卡蒂埃-布列松,羅伯特·弗蘭克和寇德卡的作品,也花了很多時間在城市中游走,試圖拍下這些大師眼中的“瞬間”。不過這個方法并不管用,因為我和大師們并不處于一個時代和地域,我們看世界的方式也完全不同。

當(dāng)時,我總是關(guān)心風(fēng)格和元素,對于“是什么”“為什么”這樣的深層思考很少,還不知道自己想通過攝影表達什么,沒有自己內(nèi)在的聲音。直到我看到一位名叫彼德·布萊克(Peter Black)的新西蘭攝影師的作品,我非常喜歡他的《移動的照片》(Moving Pictures),這組照片是他在日常生活中透過車窗所拍攝的。我之所以喜歡這組照片是因為他拍攝是的我非常熟悉的人和環(huán)境,這讓我躍躍欲試。之后我也開始模仿他作品的風(fēng)格,在我的《紅色巴士日記》(Red Bus Diary)中就可以看出來。不過不久之后我就開始尋找自己的視角,構(gòu)想一個長期的攝影項目。從那之后,我每天都會出門拍照,而積累下來的照片也越來越多,有句話說的好“作品源于努力工作”。

你怎么理解社會社會紀(jì)實攝影?

我認(rèn)為社會社會紀(jì)實攝影是一個寬廣的、可嘗試空間非常大的攝影類型,它持續(xù)在變化著。

你認(rèn)為社會社會紀(jì)實攝影是通向真實世界的客觀窗口,還是主觀的、人為構(gòu)建的影像世界?

重要的是需要認(rèn)清新聞攝影和社會社會紀(jì)實攝影的不同。新聞攝影是為了迅速地傳遞信息,用一種相對直接、客觀和接近的方式;而社會社會紀(jì)實攝影師,有很豐富的創(chuàng)作時間,有更多的機會去進行自己的拍攝計劃,通過作品自由地傳達他們的主觀想法。新聞的本質(zhì)更偏重傳播而并非美學(xué),而在進行社會紀(jì)實攝影項目時,攝影師有很大的空間來發(fā)出自己的聲音,實驗性的內(nèi)容更豐富一些,也可以講述更復(fù)雜微妙、甚至矛盾的故事。

講講克賴斯特徹奇城對你作品的影響吧。

我關(guān)于克賴斯特徹奇城的作品大多是圍繞著“家鄉(xiāng)”和“歸屬”這一概念。我不在這里出生,但是我覺得自己與這個城市彼此情感相連,對我來說它就是家。我的家人和朋友都在這里,我在這里進行攝影創(chuàng)作并與整個社區(qū)里的人打交道后,對這個城市有了更深的感情。

和其他新西蘭的主要城市相比,克賴斯特徹奇城的攝影教育和藝術(shù)氛圍并不是很好。我在坎特伯雷大學(xué)教學(xué),最重要的動力之一就是扭轉(zhuǎn)這一局面。

回想起2011年克賴斯特徹奇城的地震,攝影也在其中扮演了一個重要的角色,這些影像可以喚起當(dāng)?shù)鼐用竦募w性記憶和身份上認(rèn)同感。游走在克賴斯特徹奇城中,很容易感受到那些無所不在的記憶。

你希望用克賴斯特徹奇城地震后的影像傳達什么?

在地震之后,有段時間我很想放棄攝影。聽起來有點奇怪,有人可能認(rèn)為這樣的災(zāi)難和意外更能啟迪人們關(guān)于攝影的靈感,但當(dāng)時我對于媒體不假思索的報道、引導(dǎo)和迎合公眾的程度感到震驚,我覺得我無法用相機去拍攝那些身處于痛苦之中的人。

舉個例子,在2011年地震中,我家車庫門前出現(xiàn)了一個大洞,地震后過了幾天,我和太太在房子外面清理污水和淤泥,有一輛車在我家門前停了下來,幾個年輕人打開車窗和車門。一開始我很開心,以為他們是要下車幫助我們,然而他們卻掏出了手機拍攝我的太太和我家災(zāi)后一團糟的場景。我還沒來得及阻止,他們就開車去到下一個受災(zāi)場景拍攝。這讓我目瞪口呆,要不是當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)斷掉的話,我可能會直接把我所有的攝影器材都放在Ebay上賣了另謀出路。慶幸的是,我沒有這么做。

又過了兩三個月,我和美國攝影師亞歷克·索思(Alec Soth)提起這件事。他曾在卡特里娜颶風(fēng)之后被《時代》雜志邀約拍攝新奧爾良的災(zāi)后場景,但他拒絕了。他說雖然他曾在那里拍攝過很多照片,但他不想如“局外人”一樣去拍攝這樣的災(zāi)難。我告訴他我在家鄉(xiāng)地震后的遭遇和感受,他回復(fù)我說,克賴斯特徹奇城是我的家鄉(xiāng),我是一個真正意義上的“局內(nèi)人”,如果需要有人去拍攝那里正在發(fā)生什么的話,也應(yīng)該是像我這樣的人來做。這些話讓我有了繼續(xù)拍照的勇氣,讓我覺得,我和那些粗暴的拍攝者并不相同。

后來拍攝時,我穿了一個特別明顯的反光背心,并且只使用三腳架拍攝,讓人們都能看到我在光明正大地拍照。當(dāng)時,整個中心城區(qū)都禁止入內(nèi)。每天我都圍繞著警戒線拍攝警戒線里面的場景,希望拍下一些觸動人心的畫面,我突然感覺自己竟然變成了家鄉(xiāng)的“局外人”,我只能眼巴巴地向警戒線里面看去,只是為了看看我曾經(jīng)習(xí)以為常的居住地。后來我集結(jié)了當(dāng)時拍的照片,于是有了《方向》(Orientation)這本書。從那以后,我又做了幾個關(guān)于余震的長期拍攝項目。這些拍攝項目最后匯總起來,成為了一份檔案,它展示了經(jīng)歷時間、不停在改變的城市細節(jié)。

可以給我們講一下你在父親癌癥晚期時拍攝的經(jīng)歷嗎?為什么你會拍攝他?

我一直都給家里人拍照,我的很多照片也帶有自傳性質(zhì)。父親是我生活中最重要的家人。需要解釋一下,我的父母在我13歲時就離婚了,后來的10年,他們幾乎沒有說過話,而我一直扮演著“傳話筒”的角色。對于父母離異的孩子來說,這可能是很平常的事,但是我卻覺得非常不自在,好像被迫過著一種割裂的“雙重生活”。

很多年后,時過境遷。有一天我去看望媽媽,得知她被檢查出可能患有乳腺癌,后來我陪她去醫(yī)院確認(rèn)檢查結(jié)果。就在我們走出醫(yī)院,準(zhǔn)備喝杯咖啡鎮(zhèn)定一下的時候,卻在咖啡廳里遇到了父親。這之前他們已經(jīng)很多年沒有見面,但是父親卻憑直覺感到有情況發(fā)生。他知道了這個消息后,毫不猶豫地承擔(dān)起照顧我媽媽的責(zé)任,幫她做飯、打掃、甚至收拾花園。那之后,我的父母又成為了朋友。

在母親治療的過程中,她保持著寫日記的習(xí)慣,并要求我每天給她的日常生活拍照,記錄她治療和恢復(fù)的過程。我們一直都懷有信心,相信病情一定會好轉(zhuǎn)。同時,我也把父親在照顧母親的點點滴滴拍了下來。一開始我只是想將這些照片作為私人留念,但后來,我們決定編輯為一本書,將自己的經(jīng)歷坦誠地講述出來,給那些需要的人一點慰藉。更重要的是,我希望用這些影像傳達一個關(guān)于家庭紐帶的故事,關(guān)于愛,家庭和諒解。

不幸的是,我父親在2014年10月被查出患有肺癌,他拒絕了任何延長生命的治療方式。醫(yī)生預(yù)測他只能活三個月,如果幸運的話,他還能看到我女兒出世。他平靜地接受了這個診斷,沒有悲傷,只是看著我說他已經(jīng)準(zhǔn)備好死亡。他說看到我結(jié)婚生子,并看到我和妻子過得非常幸福,已經(jīng)很開心了。接下來他人生中最重要的愿望是能看到他的孫女學(xué)會走路。從醫(yī)院回到車?yán)锏臅r候,我告訴他,我希望為他拍攝一本相冊,讓他的孫女記住他的樣子。

在我女兒出生一個月后,父親去世了。經(jīng)過一段時間平復(fù)傷痛,我開始掃描底片——這五個月來,我大概拍了一百卷膠卷。從這些照片中,我可以非常清晰地看到父親是怎樣一天一天逐漸衰弱下去的,在經(jīng)過編排的攝影書中,這種感受尤為明顯。

這些影像除了記錄一個人與病魔斗爭的過程,也是我家庭一道強有力的精神紐帶。照片中,父親越來越衰弱,女兒一點點在長大,我太太每天下午五點和我一起陪父親喝啤酒,而我母親在周圍進進出出地幫忙,傾聽著每個人的心事。

2015年3月24日,父親走的那天,我陪在他身邊。他穿著

最喜歡的藍色牛仔衣,口袋里放滿了自己和家人、朋友的合

影。

(攝影師網(wǎng)站www.timjveling.com)