分塊法與支護(hù)監(jiān)測(cè)相結(jié)合基坑開挖工藝分析

李東罡

廈門市 新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司(361000)

由于沿海地區(qū)軟土地基土質(zhì)較差,深基坑土方開挖過程中往往支護(hù)位移過了規(guī)定值,甚至發(fā)生支護(hù)倒塌。在深基坑開挖中,設(shè)計(jì)規(guī)定支護(hù)位移和支撐軸力警戒值來控制支護(hù)安全。實(shí)踐證明,挖土速率與支護(hù)檢測(cè)數(shù)據(jù)的變量有著緊密的關(guān)系。但往往日出土量總是按照施工組織設(shè)計(jì)的計(jì)劃工期來進(jìn)行挖土,只要監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未超過警戒值,則按原計(jì)劃進(jìn)行,若超過警戒值,就要放慢進(jìn)度或停止施工,待投入資金采取必要措施后才能施工,這樣不僅導(dǎo)致費(fèi)用升高,往往還使工期延誤。而其中,數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)側(cè)重于被人為是一項(xiàng)安全檢查,沒有與挖土動(dòng)態(tài)管理的結(jié)合起來。

本基坑開挖工藝主要是運(yùn)用分塊分層法,在挖土的同時(shí),監(jiān)測(cè)基坑的水平位移、深層位移和軸力,利用監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來確定單機(jī)日最大挖土量,從而進(jìn)行分塊分層挖土。

1 工藝特點(diǎn)

本工藝特點(diǎn)是深基坑大面積開挖前先進(jìn)行分層分塊試挖,同時(shí)監(jiān)測(cè)其支護(hù)結(jié)構(gòu)軸力和位移,確定其最大日出土量,在小于軸力和位移警戒值的前提下,以此出土量進(jìn)行安全的大面積鋪開階梯式開挖。

與傳統(tǒng)工藝相比,挖土由監(jiān)測(cè)控制,使日出土量過多的可能性大大降低,即使超挖,對(duì)基坑的影響也非常小,故本工藝安全性高,且節(jié)省工期和費(fèi)用。本工藝特別適用于軟土地區(qū)深基坑開挖施工。

2 工藝原理

深基坑大面積挖土開始前,先把基坑分層分塊,然后對(duì)其中一塊進(jìn)行試挖。試挖時(shí)先設(shè)定一個(gè)日出土量,如初始值l 000 m3,同時(shí)監(jiān)測(cè)當(dāng)日基坑內(nèi)支撐軸力和基坑位移,并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與日警戒值相比較,警戒值一般取允許值的70%。若數(shù)據(jù)小于日位移警戒值[△]和日軸力警戒值[F],則第二天增加挖土量,如增大到1 200 m3,仍小于日位移允許值和軸力警戒值,第三天繼續(xù)增加日出土量,以此類推,若位移或軸力超過日警戒值,則縮小日出土量,即每次監(jiān)測(cè)數(shù)值超過日警戒值,就減少日出土量,反之,則增加,直至位移和軸力略小于日警戒值為止,此時(shí)的日出土量為安全范圍內(nèi)最大日出土量,并根據(jù)基坑平面大小劃分分塊施工控制圖,并延伸到下道工序(胎模、墊層、底板)的施工布置,如圖1所示。

圖1 工藝原理示意圖

3 施工工藝流程及操作要點(diǎn)

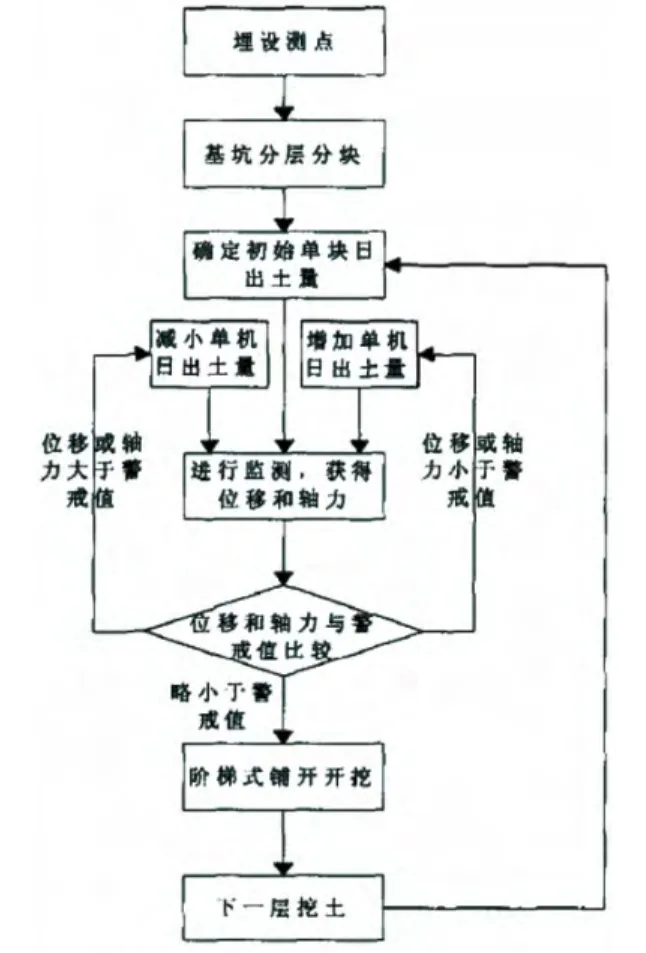

3.1 施工流程(見圖2)

圖2 工藝流程

3.2 埋設(shè)測(cè)點(diǎn)

圍護(hù)體系監(jiān)測(cè)點(diǎn)的布置應(yīng)充分考慮基坑工程監(jiān)測(cè)等級(jí),圍護(hù)體系的類型、形狀、位置以及分段開挖的長(zhǎng)度、寬度和基坑施工進(jìn)度等因素。監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置應(yīng)能反映各類圍護(hù)結(jié)構(gòu)體受力和變形的變化趨勢(shì)。

根據(jù)本基坑的圍護(hù)形式、基坑分塊的情況、基坑開挖深度以及周邊環(huán)境等,支護(hù)水平位移和深層位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置應(yīng)符合:圍護(hù)墻(邊坡)頂部水平位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)和垂直位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)為共用點(diǎn),并布置在冠梁(壓頂)上,監(jiān)測(cè)點(diǎn)間距不宜大于20 m,關(guān)鍵部位宜適當(dāng)加密,且每側(cè)邊監(jiān)測(cè)點(diǎn)不少于3個(gè)。

3.3 基坑分塊

基坑分塊之前先分層,分層一般按土層的土層種類分,但單層厚度不得大于表中各值,且不小于0.5 m。

表1 分層厚度

分層后再進(jìn)行分塊,分塊先按施工段進(jìn)行分塊,然后再將各個(gè)施工段進(jìn)行劃分,其中每塊面積約為400 m2,如圖3所示。

3.4 初始日出土量的確定

Vtotal為單塊總挖土量,n為單塊計(jì)劃工期。

3.5 工程實(shí)例

從現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度計(jì)劃中了解到,某工程現(xiàn)場(chǎng)東南角試挖土在4月底,5月2號(hào)至5月15號(hào)大面積挖土,5月份下半月砌筑磚胎膜,挖土期間每天出土量1 500 m2,軸力變化最快和位移變化最快分別是在5月份和4月底(試挖期間),5月份的位移控制在略小于20~30 mm(挖土及砌磚胎膜期間),同時(shí)軸力也小于警戒值,總共20 d就完成了整個(gè)施工段的挖土,挖好后位移仍繼續(xù)變大,但未超過警戒值上限。

3.6 挖土操作要點(diǎn)

1)土方開挖前,先做好前期準(zhǔn)備工作,將施工場(chǎng)地清理平整,鋪好臨時(shí)道路,建筑物位置的軸線、水平控制樁必須經(jīng)過測(cè)量員核實(shí)無誤后方能開挖。

2)基坑開挖應(yīng)自上而下進(jìn)行,及時(shí)支護(hù),嚴(yán)禁超挖。機(jī)械開挖后,應(yīng)預(yù)留300 mm的土層,用人工修整坡面。為防止在土方開挖過程中將設(shè)計(jì)地下室底板以下標(biāo)高的土體擾動(dòng),導(dǎo)致地基承載力下降,挖土機(jī)開挖至距基底設(shè)計(jì)標(biāo)高300 mm(或根據(jù)設(shè)計(jì)要求),改用人工挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高。

3)挖土應(yīng)采用階梯式開挖,每次挖土面積不宜大于200 m2,如圖4所示。

圖4 開挖示意圖

4)為方便施工人員及運(yùn)輸車輛上下,在出入口處均留置坡道,在基坑邊角按進(jìn)度留置施工人員上下通道。

4 結(jié)語

分塊法與支護(hù)監(jiān)測(cè)相結(jié)合基坑開挖工藝的關(guān)鍵在于挖土量與檢測(cè)有效結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)過程動(dòng)態(tài)分析、動(dòng)態(tài)控制的信息化管理。對(duì)于東南沿海地區(qū)軟土地基深基坑挖土,采用分塊法與支護(hù)監(jiān)測(cè)相結(jié)合基坑開挖工藝能有效地控制基坑支護(hù)位移,確保支護(hù)的穩(wěn)定和支撐體系的安全,從而保證施工質(zhì)量和安全。