漳州平和 為一桌菜,重返土樓生活

鐘祥瑜

福慶樓是一座百年土樓整修后的賓館,位于平和蘆溪鎮蕉路村,就在離這里5分鐘車程處,是更有名氣的繩武樓。兩座樓的主人都姓葉,往上數數,全是沾親帶故。蕉路村的葉氏,是由三個兄弟起家,他們在村里種了三棵大榕樹,以此作為標志,分別取名為時春、長春和明春,據說,至今都已有600多年歷史,算是村里真正的老人家了。福慶樓背后,是月眉山,月眉山下是月眉宮,供奉著清水祖師,觀音娘娘等各路神仙。宮廟前,兩個奶里奶氣的小娃娃,正在連滾帶爬地玩石子兒,母親在不遠處,微笑地看著他們。

磨磨蹭蹭地吃完早餐,學著村里人找個有太陽的地方呆著,正好福慶樓前,村民正在腌芥菜,搬把椅子坐下,和他們聊聊天。說起這芥菜,村中真是遍地都是,路邊田間,院子里椅子上,但凡有點空閑的地方,都讓給這些綠滋滋的芥菜了。又粗又白的鹽巴,散落在地上,村民抓一把均勻地抹在芥菜上,再把菜團起來系好,統一放在瓦缸里存放,心急的一星期就可以拿出來吃了,但要真正品嘗到酸脆的口感,還是要耐心等上個把月。

趕圩的日子

中午的主廚是福慶樓的女主人葉香琴,旅館經理葉海清做幫手。蘆溪鎮上逢四逢九是圩日,這日正好初四,坐上主人家的摩托車,風馳電掣地上街買菜去了,不知怎的,覺得很拉風,即便手里還挎著更拉風的菜籃子。

還未到達市場,就遠遠看見了前方人潮涌動,葉大姐早早地把車停在遠處,說為了安全起見,我們還是走著去,這趕圩的陣勢可見一斑。街上車水馬龍,即便如此,他們還是感慨圩日的熱鬧大不如前。以前的圩日,周邊村鎮的村民都會聚集在這里,出售自家耕種的蔬菜,兜售從山上采來的野果和草藥,手藝人也會趁此機會,多賣一些編織物品,黑壓壓一片,水泄不通。如今,也只能等得到快過年的時候才能夠得上當年的輝煌。

在市集里葉大姐遇上了老母親,母親正擺弄著田里種出的新鮮蔬菜,蘿卜、生姜、山藥、蔥蒜,鮮鮮亮亮地擺開,沒有大聲招攬生意,只是時不時整理整理蔬菜。葉大姐迎上去,和母親說笑,還順手買走了一些。市集是一個更能夠窺見日常樂趣的地方,人們在這里安排自己的一日三餐,日復一日。有母親騎著自行車,帶著兩三歲的孩子來趕圩,媽媽和各路人馬攀談說價,孩子也許聽不明白,但這一路的風光和此刻的嘈雜,對他來說,未必不是一場視聽盛宴,一堂生動的社會課堂。也有男人穿著厚厚的絨毛睡衣,頭上還帶著摩托車上的安全帽,手里提溜著買好的食材,清清爽爽地左瞧右看,他或許是一個勤快體貼的丈夫,家里有個嗷嗷待哺的娃娃。也有商販騎著摩托車,車后載著竹編的籠子,籠子里的案板上,擺放著今早剛剛宰殺完的豬肉。集上還不時有人提著竹編的小籠子,里面裝著雞鴨,想在圩日里賣個好價錢。挑著水面的大媽,邊走邊吆喝,夸自家做的面條如何地道。

大姐和小葉,在人群里穿梭,買了一只咸水鴨,一點頓雞湯用的石橄欖等草藥,籃子里放滿了蕎蔥、冬筍、五花肉,還順帶拎回一袋腌制的野山梨,酸脆可口。滿載而歸,卸下食材,葉大姐說要去田里轉轉,采一些芥菜回來。冬天的蘆溪,田里依舊是翠綠一片,收割的稻茬枯黃在田里,有的已經被翻種成芥菜了。秋天這里是一片金燦燦的稻田,冬日就蛻變成了綠色的菜園。農人總會利用自己的土地,為家人生產出更多的糧食。

土樓的溫熱

再次飚著摩托車,把食材運送到繩武樓里。土樓里還有一戶常居人家,附近的陪樓里還有一些人家,其他人都陸續搬到了別處,蓋起了嶄新的水泥房。大家不時還到土樓來,釀酒、腌菜、打水洗菜。

時間已是早晨十點左右,葉家的女人們陸續來到土樓,張羅著將食材洗凈、切好。她們從古井里打水,蹲在井邊沖洗、挑揀食材,或坐在石板上,切肉剝筍,像從前一樣,聊孩子,聊老人。孩子們在土樓里亂跑,你追我趕,無憂無慮。男人們則窩在一角,搬出小桌椅,擺出茶具,一副這場宴席只負責吃的架勢,喝茶談天,說的都是他們引以為傲的生計大事。他們說,土樓里的男人是不能忙活廚房灶臺的事情的,要胸懷天下,志在四方,養家糊口,而女人有女人該干的活,比如照顧家小,料理家務。這話雖說霸道,卻也實誠地可愛。就連當年這繩武樓的建造者,葉氏十八代祖葉處候,也是長年累月在南洋經商,妻子在家辛苦忍耐操持,才最終換來了葉氏家族后來的興旺。

繩武樓歷經了清朝五個頻繁更迭的朝代,嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒,經過葉家兩代人的努力,用了55年的時間,方才竣工。樓內的所有木雕、石雕、泥塑、繪畫,無不精致有出處。這在當年是何等輝煌的建筑,而剛搬進新家的葉氏族人們,傳說他們在欣喜之余,面對著滿樓里的雕梁畫棟,甚至有些誠惶誠恐,夜不能寐。如今的土樓,已被規劃成未來的景區,葉氏族人葉林青就負責這些景區的投資管理。回想當年在土樓里的日子,他說只能用“非常幸福”來形容。當年這土樓里有二十多戶人家,經常是五六十個孩子在一起打鬧,滿樓亂串,嬉笑聲不斷。天氣熱的時候,他們就跑到樓前的河里去游泳,跟下餃子似的,撲通撲通,河邊有女人在洗菜洗衣。下雨天的時候,更是了不得,出不去的野孩子們都在土樓里玩瘋了,一會兒在三樓的通廊里猛跑,一會兒爬到房頂的瓦片上顯示膽量,如果誰家做了好吃的,他們可就樂壞了,都跑去嘗嘗鮮。那時候生活不比現在,有肉吃的日子真像過節一樣快樂。鼻子聞一聞,誰家飄出了豬油的香味,那家就會擠滿了孩子。做菜的時候,割下一片肥肉,在大鍋里刷一圈,一斤肥肉可以吃上一個月。土樓里,但凡有戶人家買了豬肉,多少都會挨家挨戶分一點。葉林青是在土樓里結婚的,家里擺不開,就各家都騰出一張桌子用作結婚宴席,那熱鬧的場面,樂瘋了的孩子們,想想也能體會一二。

葉海清也是在這土樓里長大的,直到小學四年級才搬離土樓,和當年的葉林青一樣,是個孩子王。那時,土樓里很多人種煙葉,在一年中最熱的農歷6月收獲,熱火朝天地烤煙絲。他的父親從二十歲開始做起了煙絲買賣。從家里收購煙絲運到漳州去賣,早上6點出發,到晚上6點才能到,山路難行,他們結伴前行,隔天回家,經常屁股都被顛得磨破了。六七十年代,煙葉不能私人販賣,他們就把煙葉藏在高高的黑色塑料雨鞋里,滿滿的一雙鞋子能裝25斤煙絲,一斤一塊錢,一次就能有25塊的收入,這在當時已經是大錢了。他們家是土樓里最早買電視的,父親用一年的煙錢買的,花了兩千多塊,一臺18寸的彩電。每天晚上家里都聚集了大批人馬,他們搬來凳子圍在家觀看,不論什么電視節目,黑人白人,全都看得津津有味。土樓外面用十多米的竹竿撐起天線,信號不好的時候,還要跑到樓外去轉一轉竹竿。晚上,直到父母呼喚孩子,他們才依依不舍地回家睡覺。在土樓里,最多一張大床上可以睡下六個人,四個孩子加上父母。判斷孩子晚上都回家睡覺了沒有,數數有多少雙腳就心中有數了。1998年后,平和開始鼓勵大家種柚子,村民的經濟條件逐漸改善,漸漸有錢在外面蓋樓房,陸續搬出了土樓。

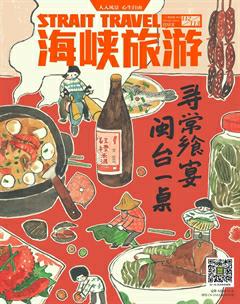

尋常家宴

男人忙著泡茶,女人忙著做飯,葉海清這個新生代則幫忙打下手。今天準備的菜品都是家常菜,有芥菜飯,咸水鴨,石橄欖燉排骨,酸菜燉雞,五花肉炒蕎蔥,炒冬筍,外加幾盤青菜。

用芥菜腌制的咸菜是蘆溪的特色,用它來做芥菜飯,再好不過。蘆溪咸菜腌制要經過砍菜、剖菜、晾曬、揉搓、貯存等工序,且盛菜的菜壇一定要選用永定苦竹瓷壇。若是早飯,則將咸菜從壇中取出,清水洗過,切細,即可就著粥吃。當地人也喜歡用咸菜蒸或燉。大姐將雞肉洗凈,加入咸菜,放入高壓鍋中蒸煮,不時有一股濃濃的酸香味飄出,令人垂涎。舊時,當地人最喜用咸菜燉五花肉,這是一道絕美佳肴,一層咸菜,一層五花肉,一直放到滿缽為止,然后放到鍋里蒸,爛熟后起鍋,是孩子們熱衷的口味。

平和咸水鴨的制作更有一套獨特精細的加工工藝,多采用本地產名鴨,經放血去毛,開膛除臟,通風瀝水,抹鹽堆腌,撐鴨造型,曬后吊晾等數道工序,環環相扣,數日方可制成。此次咸水鴨就是從集市上買來,吃法極其簡單,洗凈,清水蒸之即可。蘆溪當地人好釀紅酒,趁熱再灑些紅酒在鴨肉上,頓時清香撲鼻,別有風味。

蘆溪紅酒是當地人在宴席上必不可少的佐餐美酒,每年夏收冬藏時期,家家戶戶都釀制,釀酒、飲酒成為當地人生活的一部分,以酒驅寒待客。蘆溪紅酒屬米酒,精選產自蘆溪鎮的優質粳米、糯米為主要原料,通過蒸飯發酵、蒸餾,酒精度不高,但后勁十足。紅酒制作工藝用時頗長。先將白米蒸熟,晾涼,拌入酒曲靜置缸內,每隔24小時慢慢添水,約10天出酒;用蒸餾器蒸出白酒,靜置缸中;糯米蒸熟,晾涼,拌入紅酒曲,約3日出酒香味,倒入白酒中,靜置;一個月左右待糯米成漿后,放入鍋中燒至將開,濾去酒渣,裝入缸內密封。時間越久酒的顏色越淡但是度數越高。不少往來賓客,貪圖這紅酒甜美,大口下肚,結果都倒在了主人家中,昏睡不起。

石橄欖是當地野生藥材,大姐用它來燉排骨,據說可以清涼解毒,味道也濃郁鮮美。吃飯之前先喝幾碗肉湯,真是一大享受。桌上的菜還沒上齊,一邊喝茶的男人們便被香味吸引地圍攏過來,盛飯的盛飯,喝湯的喝湯,吃得嘖嘖有味。待大家一起坐下后,小輩們開始給長輩倒酒,不管男女,都高興地咕嘟喝下,對這紅酒的工藝和年頭品評一番。按照舊時規矩,宴席之上必有雞肉,雞頭須朝向長輩,在長輩動筷吃過雞肉后,一桌人才可以開動。現在,大家已不這么講究了,一家和樂團員便好,不去仔細計較。忙碌了半天的主婦們,終于可以歇歇,招呼孩子們一起坐下,督促他們好好吃飯,自己則滿足地吃飯喝酒,比過去的婦人是自由許多了。

偌大的土樓里,雖只有這一桌尋常家宴,卻已是熱鬧不已,想想當年的土樓,家家戶戶生火做飯,炊煙裊裊,孩子滿地跑,男人喝酒吃茶,該是多美好的場景。