鄉野尋味,客家生猛

黃達隆

從趕圩開始

石壁鎮是寧化當地人口數量最多的鄉鎮,石壁的歷史可以追溯到唐朝時期,古稱“玉屏”。楊邊村是石壁鎮下轄的自然村,楊海林是楊邊村的村支部書記。這日正逢楊海林在家宴客,需要到圩市中來置辦宴席所需要的食材,我們便約好一同到石壁五日一次的圩市,采購當天宴席的食材。

石壁鎮的圩市是整個寧化鄉下規模最大的圩市,距寧化縣城有二三十公里,且周邊沒有便捷的交通工具連通縣城與鄉下,于是圩市便成為周邊村落居民采購各類物資最為便利的場所。圩市已經有幾百年歷史,早些年間,因為物資流通不便,大部分的生活必需品只能在圩市中才能采買的到,所以在上一輩人兒時的記憶里,趕圩天,對他們來說無異于節日般熱鬧。

圩市攤點所在的馬路屬于307國道,再往北去十幾公里便是江西境內的石城鎮,這里是連通兩省邊境的必經之路,時不時就有寧化開往石城的班車經過,于是這里也像一個小小的中轉站,帶來了豐富的物資和采購人群。今天的圩市也早早開張,七八點間,陸陸續續有周邊居民前來擺攤,街道兩旁的攤點綿延數百米,甚至蔓延到周邊的小巷中,沿街的店家也將店內的東西擺到圩市中招徠生意。我們在圩市中購買了粉皮、光餅、老鼠干等等土產,相比縣城,這些東西在鄉下圩市反而更好買到,價格也比縣城里更為便宜。楊海林說,因為當地村民的生活相對富足,除了一部分以圩市為生的攤販,不少農民會將自己家里種的吃不完的糧食和蔬菜,就近拿到圩市中售賣。

圩市中售賣的物資五花八門,以小型菜市和當地土產為主,再到五金和小家電,以及在城市中已經難以購買到的竹編農具、土窯燒制的陶器等等。四面八方而來的趕圩人,讓這里形成了一個小小的商品流通地,同時也催生了各種附加產業,周邊歪歪斜斜打著寧化小吃招牌的店家,專門做趕圩人的生意,只有到圩天才會開門,冒著熱氣的小攤點,永遠是慰勞趕圩人的好去處。

山間有味,客家生猛

楊海林的家離圩市并不遠,位于楊邊村的半山腰上,這幾年,楊海林家里重新建起了三層的小洋樓,在村子里顯得非常氣派,如果驅車從公路上開過,遠遠就能看到他們家嶄新的房子,占據了一個小山坡的高地,也從一片老房子中脫穎而出。在石壁鎮當地,楊海林家算得上是富裕。早年間楊海林靠著在寧化縣城做貨運發家,雖然忙于生意,卻仍然不忘寧化當地崇文重教的傳統,兩個兒子學有所成,大學畢業之后都留在外地工作,平日里這里只有他與妻子二人居住,今日來了客人,家里變得異常熱鬧。楊海林有著客家人豪爽而好客的性格,一回到家,便拉著客人開始家長里短泡茶聊天,妻子則下廚忙活。

楊家的房子是重新修建的,裝潢布置十分現代,廚房頗有特色,現代化的廚房里中還保留了一口只有一般農村家庭才會用到的生鍋,生鍋下是一口標準的柴火爐灶,爐灶和現代化的整體櫥柜渾然一體,如果不是今日大擺筵席,平日也難以發現。楊太太笑說,這樣的柴火爐灶,只有鄉下有,縣城里基本上見不到,而且家里平日人少也用不著,逢年過節,出門在外的親人們回來過年,這口鍋就派上了用場。寧化人擺起宴席大刀闊斧,一定要用大碗來裝,滿滿一大碗以表對客人的歡迎與尊敬,這個時候用燒柴火的爐灶做菜,顯得得心應手。

說話間她已經將兩只雞放入鍋中,生鍋刺啦一聲騰起一陣熱氣。“我們家兩個兒子,到外面讀書的時候,最想念的就是家里的土雞土鴨。”楊太太笑說。楊海林說,客家人喜歡吃山味,即便到了沿海的大城市,也吃不慣海鮮,平常想念家鄉的味道,就讓家里人寄特產解饞。

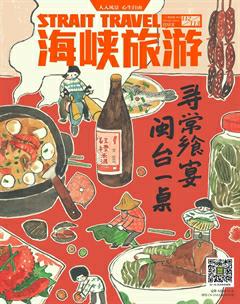

寧化人最喜山味,口味重咸重辣,以“生猛”形容一點也不為過。這與客家人的歷史有關。西晉末年,客家人為躲避戰亂遷入閩粵,其中一支經由石城進入福建,從而定居在閩贛交界的寧化。因多定居在地處閩贛交界的南方山區,距離沿海地區較遠,所以養成了吃山味的習慣,山區所產的山珍、河鮮、蔬果野菜和畜禽自然就成了客家菜的主要食材。楊家所準備的宴席結合了傳統與“流行”的客家菜:山味里的白切雞、燉底肉(五花肉)、已經名列“閩西八大干”最生猛的老鼠干,以及逢年過節家家戶戶都會準備的臘味拼盤;家常菜中,有正月初一一定會吃的松丸子和光餅,再加上一道閩西八大碗里壓軸的“薏米紅棗湯”。

寧化人喜食肉,從宴席中可以窺見一斑,豬肉、雞肉、臘肉、老鼠肉一應俱全,就連湯點也是瘦肉羹湯,在寧化當地俗稱“兜湯”。出門在外的寧化人,除了想念家中的野味,最魂牽夢縈的就是這一味“兜湯”。兜湯有“豬兜”、“牛兜”和“鴨兜”三種,今日吃的是豬兜湯。簡單說,就是取上等豬瘦肉,切成指頭大小,橫向切斷肉纖維,再將切好的瘦肉拌入鹽、味精、醬油和香油,后下地瓜粉抓勻,繼而將搓好芡粉的豬肉放入滾水中,再加入各種調料。做法看似簡單,口感與平常的肉羹湯有些許不同,首先是食材上,寧化鄉下的土豬是肉質鮮美的保證。楊海林說,一般他們家養的豬,不到十個月不上案板,為的就是保證豬肉鮮美。其次,寧化本地的兜湯偏咸、辣。客家菜無論什么菜色,總在調味里加上幾寸生姜或辣椒。因多居住在潮濕多雨的地方,辣椒和生姜能夠除腥提鮮,辣椒與姜配合使用,辣味顯得更加純正,再加上家釀米酒和醬油,菜肴的主味也顯得更加突出。

酒娘醇美話家常

忙活了一個上午,一道道菜慢慢端至前廳。楊海林邀請的親戚好友也陸續到齊。楊海林與伯父毗鄰而居,雖然年輕人都會出外打拼,但是上了年紀會留在村子里的這一輩人,依然十分注重宗族觀念,招呼一聲,親戚們便呼啦啦聚攏過來。

宴席伊始,主人便為我們夾上肥碩的雞腿,“在我們這里,客人來了就是要請他們吃雞腿。”楊海林說。以前即便條件再不好,逢年過節,每家每戶仍會想方設法做上一只雞,父親吃雞腿,家中的男丁吃雞翅膀,母親或者女兒就吃其他的雞肉。因為父親要出外打拼,吃雞腿代表走在別人前面。如今請遠道而來的客人吃雞腿,也是美好和祝福的象征。現在的寧化,每到過年,家家戶戶依然“無雞不歡”。

楊海林說,這樣一桌豐盛的宴席是他們過年時的“標配”。賓客笑道,在以前,能吃上這樣的一桌年菜,算得上是奢侈。客家人有祖宗崇拜的習俗,每年大年初一,都要到宗祠向祖宗還愿,寧化當地人將這一舉動戲稱為向祖宗“匯報”, 這一年來的近況,祈求來年平安順利。這桌菜就會作為貢品擺上宗祠的供臺,還愿結束,便會在宗族祠堂內大擺筵席,就著當地的米酒一醉方休。

說話間,楊太太就從廚房中端來滾燙的米酒。寧化當地稱這種米酒為“酒娘”。

酒娘在寧化普及甚廣,因是稻作產區,生產糯稻,糯米是制作黃酒的原料,而且地處山區,山高林深,地下泉水水質優良,適于釀造米酒。除了鄉下家家戶戶釀造酒娘,縣城內有條件的人家也會釀制。根據含酒的濃度不同,剛釀造出缸未加水的叫釅(濃)酒子;釅酒存放時間長了則叫酒娘;酒娘兌入30%至50%的冷開水,腌浸三五天,榨去酒糟,燒開澄清后即為水酒。有的還會在米酒中加入豬腰和大腸,煮開之后再將其撈起,這樣的做法,米酒更為滋補,撈起的豬腰和大腸還能作為下酒菜。

寧化人喝酒也有著客家人的熱情和豪放,即便是素來以酒量見長的閩南人也只能自嘆弗如。寧化人喝酒用杯子,更用碗,特別是喝剛剛燒開的酒娘時,干杯碰碗,只要有敬也不推脫,抬頭一飲而盡。說是客家人的行為處事就像他們的酒風,“竹筒子倒黃豆,有多少就倒多少,一定不會有所保留。”楊海林笑道。

在溫熱的米酒和生猛的客家野味里,聽寧化當地人用客家話談笑,會有一種錯覺,你并不是在吃一桌客家菜,而是活在一部當代的客家史中。