漢代文學家族的地理學考察

吳桂美

(長江大學 文學院,湖北 荊州 434023)

陳寅恪先生曾說:“自漢代學校制度廢弛,博士傳授之風氣止息以后,學術中心移于家族,而家族復限于地域,故魏晉南北朝之學術、宗教皆與家族、地域兩點不可分離。”[1](P17)陳先生之語特別指向魏晉南北朝,其實,漢代文學、學術已經與家族、地域聯系在一起。由于士族的興起與文學的逐漸繁榮,漢代產生了不少文學家族。從父子相承的兩人模式到幾代相承的大規模家族,漢代文學家族對漢代的政治、文學,均產生了一定的影響。

魏晉南北朝的文學家族經過長時期的積累發展,形成了具有標志性的地望。雖然由于豪門士族正處于發展建立時期,兩漢家族地望還未確立,但從漢代文學家族的影響及其對家族傳承的有意追求來看,其時的文學家族已逐漸有了家風、門風和地望意識。他們的創作等活動,不可避免地受到了時代學術及地域文化的影響,同時又對一時一地乃至更廣闊時空的文學產生了作用。因此,從這些家族的區域分布,我們可以窺探漢代文學發展及文化中心變遷的個中信息;或者說從一個側面,去探討當時學術文化的發展及分布概貌。

一、幾個問題的辨析和說明

有學者認為,兩漢家族雖已出現由強宗大族向文化士族轉變的趨勢,詩騷傳統和史官文化也相當輝煌,但由于缺少可靠流傳的家族文學文本,且六朝以前尚文筆不分,故家族文學史當從魏晉開始。[2]事實上,由于文化士族的逐漸形成,以及文學的逐漸成熟,漢代業已出現大量的文學家族,且不少為后世所熟知。學界論及家族文學時,一般從魏晉開始,這主要是因為其對漢代文學的認識,存在著某些局限。兩漢士人及文學家族成員的創作,主要為頌、贊、箴、銘、章、奏、表、議等應用政治型文章。受“魏晉文學自覺說”及西方文學觀念的影響,人們對這些文體,采取了非文學或模糊的觀照態度,故易疏忽漢代家族文學。事實上,文獻史實表明,應用文正是漢代文人創作的主流。因此,我們在研究漢代文學時,沒有理由不把這些文體納入研究范疇之中。只有持這種觀念,我們才能還原文人文學在漢代的原生狀態。由此,漢代家族文學也就有了成立的前提。我們對文學家族的這一定義,雖超出《漢書·儒林傳》、《漢書·藝文志》、《后漢書·文苑傳》,以及《隋書·經籍志》等相關記載的范疇,但與中國古代文學的本來面目更加吻合,體現出了我國古代文學大文學、泛文學的特點。

由于地域的廣博,地理環境的不同,中國文化歷來呈現出多元區域的特點。文學家族成員具有明確的血緣性,也具有明確的地緣性。其產生,既與時代文化、地域文化密不可分,反過來又對地域文化產生了一定的影響。因此,研究家族文學,必須關注不同區域的文化特點,對漢代家族文學的研究也當如此。有關漢代文化區域劃分的依據和標準,學界觀點不一。對此,我們綜合已有觀點,并根據統計的漢代文學家族的主要生活地域,將漢代文化區域大概分為齊魯、關隴、荊楚、中原、幽并、吳越、巴蜀、嶺南等。當然,這一劃分標準尚有疏漏和不完善的地方,但為行文方便,本文姑且從之。

二、漢代文學家族地域分布

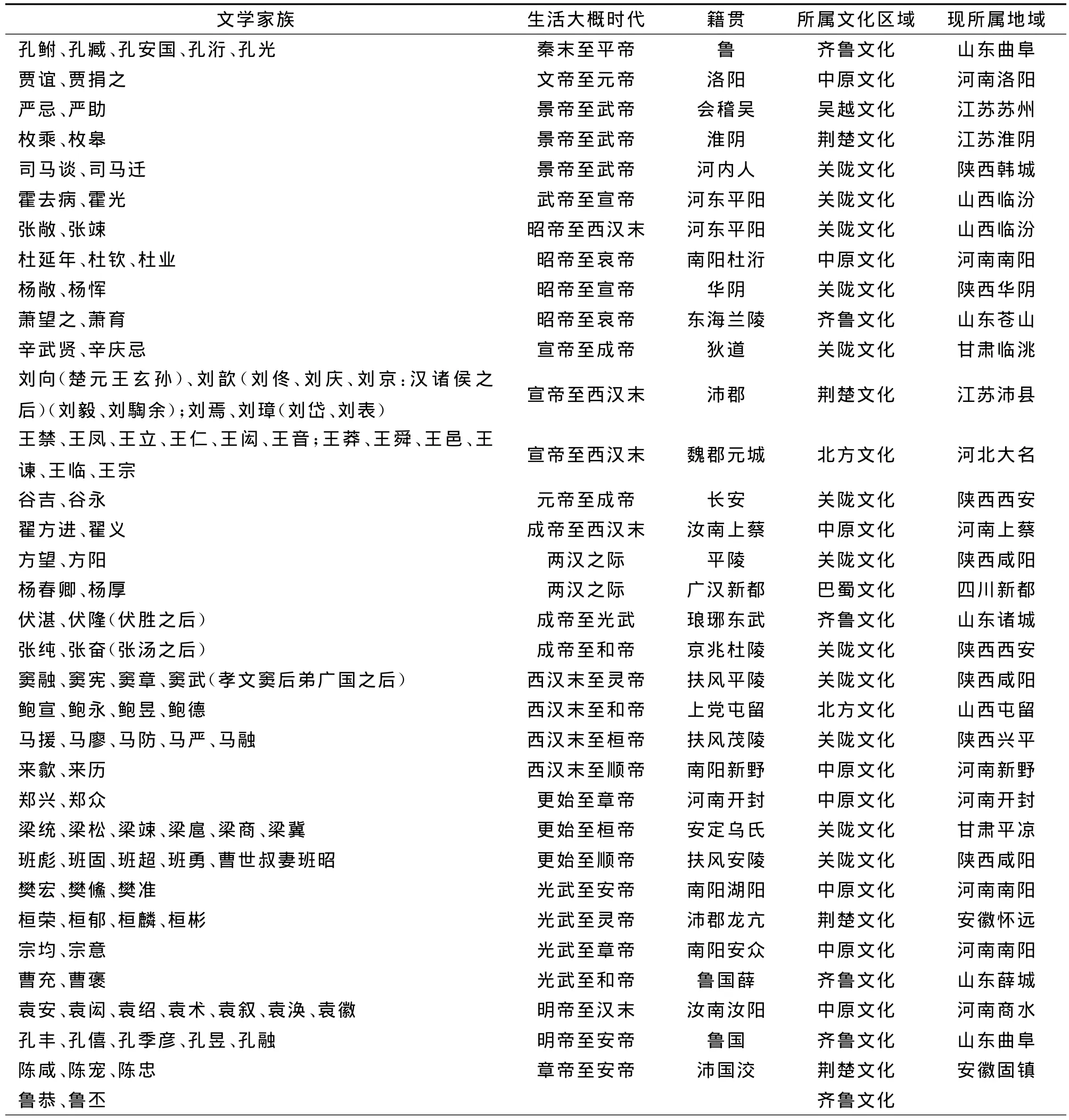

為清楚地了解漢代文學家族及其地域分布,我們列表1如下。

表1 漢代文學家族及其地域分布一覽表

注:資料來源于嚴可均《全上古三代秦漢三國六朝文》,中華書局,1958版。

由表1我們很容易得出一個結論:兩漢文學家族的地域分布不僅范圍很廣,且有著區域集中的特點。一般而言,文學家族多產生于政治、經濟、文化相對發達的區域,并隨著政治、經濟、文化中心的變化而變化。各朝都城因其政治中心地位,集聚了全國最優資源,故而其地及其周圍地區也會成為文化中心,成為文學家族產生的重要地域。漢代文學家族的地域分布,基本吻合這一規律。通過表1我們可以看到,表中所列西漢15個文學家族,多出現在陜西及其周圍地區,如山西、甘肅等地;而東漢37個文學家族,則多出現在河南及其周圍的安徽、江蘇、浙江等地的東部和南部地區。由此我們可以得出一個結論:兩漢文學家族的地域分布,明顯地呈現出從西部往東部、南部遷移的特點。這一特點,顯然與漢代政治中心從長安遷至洛陽的政治背景相一致。但我們知道,文學與地域的關系是較為復雜的。西漢初及兩漢交替到東漢初這兩個時間段,漢代文學家族的地域分布,又與兩漢家族文學整體呈現出的地域特點有所不同。從表1可見,漢初至武帝、昭帝時期,文學家族基本上都產生于山東、河南、江蘇等地的曲阜、瑯琊郡、洛陽、南陽郡、汝南郡、會稽郡等地,如孔鮒孔氏,賈誼、賈捐之祖孫,嚴忌和嚴助,枚乘、枚皋父子,杜周杜氏等等;而作為漢朝都城的關中地區,不僅沒有出現什么文學家族,也沒有多少重要的學者和作家出現,明顯體現出文化與經濟發展的不平衡。

漢朝建立之初,政治中心雖在長安,但文化繁榮之地并不在此,而各諸侯國因多建立在戰國文化發達地域,又多招攬文學才士,反而擁有較好的文化氛圍和傳統。如齊魯之地本是儒學的發源地,漢代早期的儒家代表人物,基本上都出于此地,而曲阜依然是漢初的學術中心之一。又如荊楚之地自古文化發達。戰國以來,此地就出現了許多文化名人,如老子、莊子、管子等等。漢初,劉邦封劉交為楚元王。《漢書》載:“元王即至楚,以穆生、白生、申公為中大夫。高后時,浮丘伯在長安,元王遣子郢客與申公俱卒業。文帝時,聞申公為《詩》最精,以為博士。元王好《詩》,諸子皆讀《詩》,申公始為《詩》傳,號《魯詩》。元王亦次之《詩》傳,號曰《元王詩》,世或有之。”此外,梁孝王武、淮南王安等諸侯王都大量養士,吸引了大批文學才人。因此,漢初楚和齊魯之地的文化氛圍,較其他地區濃厚,更利于文學世家的產生。此外,漢承秦制,秦國所在的關中一帶,原本就不是學術文化的發達地區,因此,建都長安的漢朝,在相當長的時期內,都呈現出文學與政治不平衡的特點。這一點,我們從表1可以得到驗證:昭帝之前出現的文學家族,基本上都不在陜西境內,而多處于山東和江蘇即齊魯和荊楚等地;但昭帝之后,文學家族的地域分布則發生了明顯改變,關中一帶產生的文學家族有所增加,如楊敞、楊惲為華陰人,谷吉、谷永為長安人,劉向、劉歆與魏郡王莽一族也多在長安活動。其原因在于:武帝及之前政權對諸侯國的打壓,取經入仕制度對士人回歸中央王庭的吸引,長安作為都城政治中心對文化繁榮帶來的影響;尤其是高祖以來,特別是武帝時,以充外京為目的的幾次大的移民遷徙,給關中地區文化所帶來的積極影響。《漢書·地理志》載曰:“漢興,立都長安,徙齊諸田,楚昭、屈、景及諸功臣家于長陵。后世世徙吏二千石、高訾富人及豪杰并兼之家于諸陵。蓋亦以強干弱枝,非獨為奉山園也。”班固所論甚是。徙民政策,不僅削弱了諸侯及地方豪強的勢力,更充實了都城及其周圍地區的力量。士人和各地移民聚集京師及其周圍,不僅帶來了各種文化的相磨相蕩,且在取經入仕的社會大背景下,得益于中央王朝的壓制和引導,無論王公貴族、富商大賈,抑或豪杰兼并之家,均或被迫或自覺地養成了習經從文的習慣,故而促進了關中地區的文化繁榮,遂使關中逐漸成為西漢王朝的學術文藝中心。至東漢,此一形勢又發生了變化。隨著西漢的滅亡及光武遷都洛陽,關中文化的優越地位逐漸被洛陽所取代,東漢前期的一些文學家族,如夏陽司馬氏、京兆馮氏與張氏、扶風班氏,雖然大都出自關中或與關中相近之地,但更多的文學家族卻興起于東部和南方,如博陵崔氏、穎川荀氏、南陽樊氏、沛郡桓氏、汝南袁氏、江夏黃氏等。這代表了一種新的文化趨向。

從西漢初的東部、南部,到西漢中后期直至東漢初期的關中,再到東漢中后期的東部和南部,漢代文學家族地域分布的變化,從一個側面折射出漢代文學發展和文化中心變遷的信息。

三、漢代文學家族所屬文化區域及其家族文化

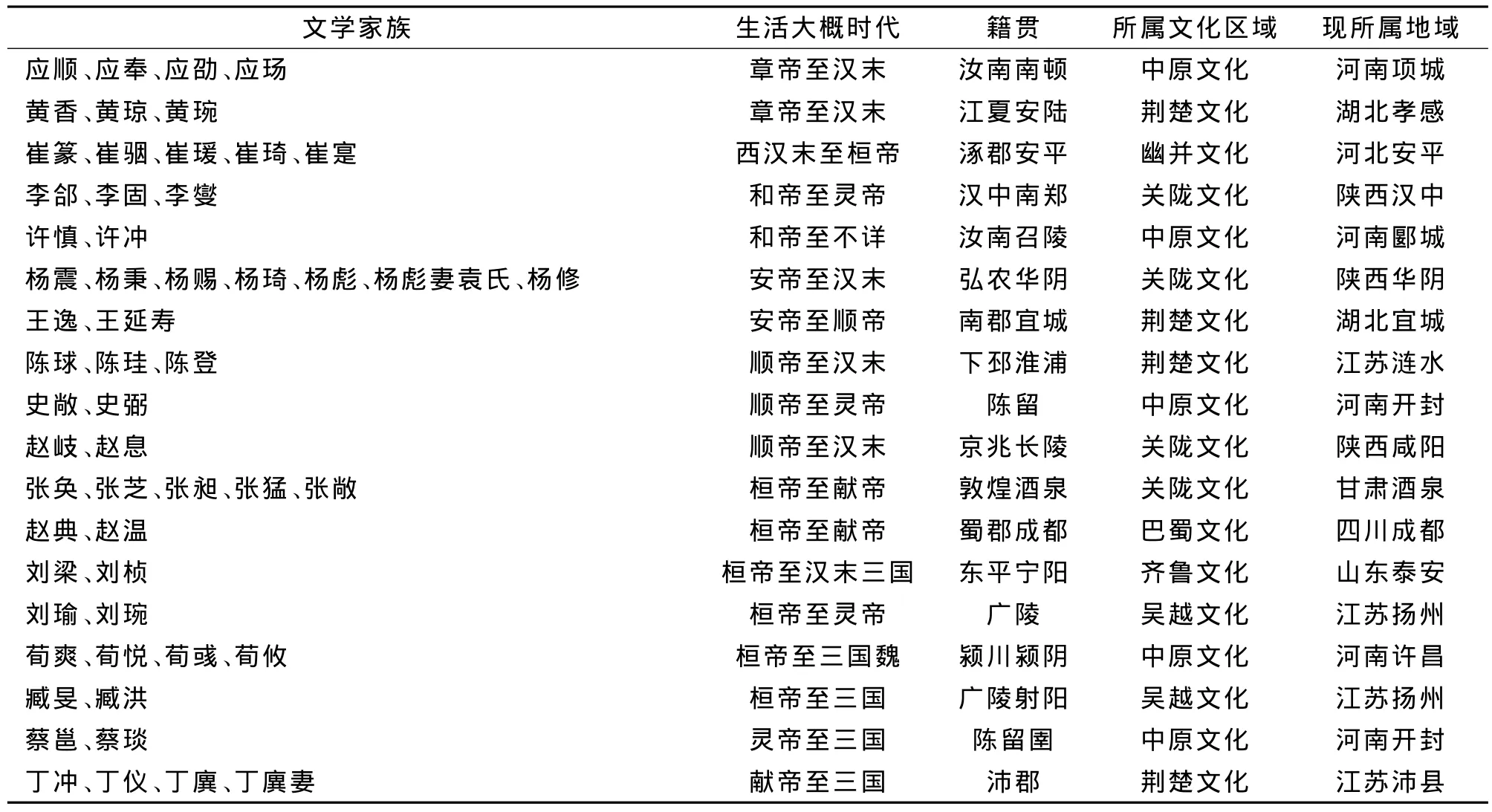

為方便對兩漢文學家族所屬文化區域進行整體考察,我們列簡表2如下。

表2 兩漢文學家族所屬文化區域一覽表

總體來看,兩漢文學家族出自關隴文化區者最多,其次是中原文化區、荊楚文化區和齊魯文化區,幽并文化區、吳越文化區和巴蜀文化區產生的文學家族較少。再以朝代來看,西漢文學家族以出自關隴地區者居多,其次是齊魯地區和中原地區;而東漢文學家族則以出自中原地區和關隴地區者居多,其次是荊楚文化區,其中,東漢關隴地區的文學家族不少出現在兩漢之際,明顯受到了西漢文化的影響,因此,東漢文學家族總體以出自中原文化區者為多。劉躍進先生曾對兩漢的文化區域做過分析。他認為:“西漢時期,文化中心在齊魯地區,荊楚地區為另一文化中心。而東漢則轉到河洛地區,而三輔文人則上升為第二位。這可能由于三輔地區曾經是西漢的政治中心而積累起來的結果。盡管西漢和東漢的文化中心有所差異,但總體上看,這個時期的文化發展多集中在黃淮流域和江淮流域。”[3](P49)劉躍進先生認為,西漢的文化中心在齊魯和荊楚地區,但是從文學家族的角度考察,西漢都城所在地的關隴地區,卻以絕對優勢,成為漢代的文化中心。其實,要確定一個王朝的文化中心,是一件比較復雜的事情,因為士人是流動的,他的出生地與主要活動地、創作地可能不是一處。這其中,既有聯系又有區別,有時還混淆不清。因此,統計文獻所載文士出生地,并以之判斷一個王朝的文化中心,雖不失為一種可行之法,但其在某種程度上,也有著理由不夠充分之嫌。此時,若從文學家族的地域角度進行相關分析,也許便在上述方法之外,為其提供了一種多元視角,因為文學家族的延續需要文化的支持,而一個文學家族的產生,更與地方文化有著直接的聯系。

齊魯文化區的文學家族,因興起于儒學發源之地,故其文化傳承多與儒學與關。如孔鮒一族中,便出現了不少儒學大師:孔鮒為陳涉博士;孔襄為孝惠博士;孔安國、孔延年皆以治《尚書》為武帝博士;孔霸亦治《尚書》,昭帝末年為博士,宣帝時以選授皇太子經;孔光經學尤明,不到12歲即被舉為議郎;孔安國亦治《尚書》,官至諫大夫;孔昱少習家學;孔融性好學,博涉多該覽;孔僖傳《古文尚書》、《毛詩》;孔季彥好章句學,守其家業,門徒數百人。號稱“伏不斷”的瑯琊伏氏亦然:伏生治《尚書》;伏理為當世名儒,以《詩》授成帝,為高密太傅;伏湛少傳父業,光武十分敬重;伏晨好學尤博;伏無忌亦傳家學,撰伏侯注。世代儒學而累世為官,再發展成為文學家族,是齊魯地區文學家族的一個明顯特點。

荊楚文化區的文學家族,雖然也有以儒術聞名的沛郡桓氏,但如西漢的枚乘、枚皋父子,劉向一族,東漢的黃香一族,王逸、王延壽父子,沛郡丁氏等,則更偏重于文學:枚乘、枚皋均以賦名聞天下;黃香有集二卷,而《九宮賦》最為著名,黃瓊有《因災異上疏薦黃錯任棠》、《封梁冀議》等文,黃琬現存《奏議樊稜許相》和《駁遷都長安議》,皆雅正可觀;一部《楚辭章句》,以及《夢賦》、《魯靈光殿賦》,就奠定了南郡宜城王逸、王延壽氏父子的文學史地位。“惟楚有才,于斯為盛”。與其他地區的家族文學相比,荊楚文化區的家族文學更富有才情。

關隴文化區的文學家族最多。西漢時期,關隴乃文化兼收并蓄之地,故其地之文化,體現出鮮明的多樣性,這是其他文化區所沒有的。關隴文化區的家族文學創作,既有經學特點,又有一定的才情。以扶風馬氏為例,馬嚴“從平原楊太伯講學,專心墳典,能通《春秋左氏》,因覽百家群言,遂交結英賢,京師大人咸器異之”,后并與杜撫、班固等雜定《建武注紀》;馬嚴子馬鱄勸學省中,另一子馬續“七歲能通《論語》,十三明《尚書》,十六治《詩》,博觀群籍,善《九章筭術》”;馬融則為一代儒學宗師,“才高博洽,為世通儒,教養諸生,常有千數”,其中最著名的就有涿郡盧植和北海鄭玄等。不僅如此,馬氏女子同樣也有著較高的儒學修養。明德馬皇后,史載其“能頌《易》,好讀《春秋》、《楚辭》,尤善《周官》、《董仲舒書》”,而且“常與(章)帝旦夕言道政事,乃教授諸小王,論議經書,述敘平生,雍和終日”。由此可見,自馬援起,馬氏開始學習儒家經典,經過幾代人的努力,已有很高的儒學修養,儼然文化大族。正如趙沛所言:“像馬氏這樣并非師承家學,而是通過官學培養,或師從別家家法,也因家族中都在學傳經學,甚至出現了馬融這樣的經學大家,也可夠得上‘累世經學’之經學世家。”[4](P249)馬氏家族的文學創作,在東漢文壇上雖算不得十分出色,但在外戚豪族中卻獨樹一幟。據嚴可均《全后漢文》,馬援、馬廖、馬防、馬嚴、馬融皆留下了不少章、奏、書、表等政治應用文體,皆粲然可觀:馬廖《上明德太后疏》勸諫明德太后將德政一以貫之;馬防《奏上迎氣樂》建議章帝“作十二月均,各應其月氣”,以宣氣致和,調順陰陽;馬嚴《日食上封事》,針對當時存在的“刺史太守,專州典郡,不務奉事,盡心為國,而司察偏阿,取與自己。同則舉為尤異,異則中以刑法,不即垂頭塞耳,采取財賂”等弊端,提出了“勅正百司,各責以事。州郡所舉,必得其人。若不如言,裁以法令”的治吏主張。

中原文化區的文學家族,至東漢而激增,多為政治投機成功士人和外戚所結成的外戚豪族、官僚豪族和素封豪族。東漢政權建立后,迫于皇權的壓力,或出于自身自覺,其均有意識地加強了對家族成員的文化培養,故得以形成文學家族。南陽來氏、開封鄭氏、南陽樊氏,莫不如此。這一特點,在東漢前期表現得尤為明顯。如南陽樊氏本為南陽素封豪族,因樊宏支持光武奪取天下,并與劉氏聯姻,而實現了身份的重大轉變。樊氏雖為商族,但史載“(樊)重性溫厚有法度,三世共財,子孫朝夕禮敬,常若公家”,“更始立,欲以宏為將,宏叩頭辭曰‘書生不習兵事’”。由此可見,樊氏已深受儒學熏陶,并有一定的文化素養。東漢建立后,樊氏更致力于家族成員學術文化素養的培育。得益于此,南陽樊氏文學之士代不乏人,如樊儵建立“樊侯學”,“教授門徒前后三千余人”,永平元年,“與公卿雜定郊祠禮儀,以讖記正五經聚異說”;樊準修儒術,頗得和帝器重,現存《上疏請興儒學》、《因水旱災異上疏》、《上疏薦龐參》等文。

兩漢文學家族的形成發展,與相關地域密不可分。其主要出現在關隴、中原、齊魯和荊楚地區,而其地也正是兩漢時期的文化中心和副文化中心。因此,研究這些文學家族,不僅可以從一個較為新穎的角度,窺探兩漢文學的發展路徑,還可藉此把握各個文化區域的特點。然而文學與地理的關系是復雜的,若欲真正厘清二者之關系,尚需在上述研究基礎上,做更為嚴謹細致的探討。

[1]陳寅恪.隋唐制度淵源略論稿[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[2]羅時進.家族文學研究的邏輯起點與問題視閾[J].中國社會科學,2012(1).

[3]劉躍進.秦漢文學地理與文人分布[M].北京:中國社會科學出版社,2012.

[4]趙沛.兩漢宗族研究[M].濟南:山東大學出版社,2002.