巖溶地區隧道溶洞處理技術

李 偉

(中鐵十五局集團第一工程有限公司,陜西西安 710018)

0 引言

渝湘高速公路中興隧道(K50+064.58~K56+170)全長6 105.42 m,位于重慶市武隆縣境內烏江北岸,是全線第一長隧道。隧道區屬烏江侵蝕河谷發育的峽谷溶蝕、剝蝕中低山區,地勢陡峭,溝谷深切,屬單斜構造,地表分布有眾多巖溶洼地、漏斗、落水洞等,為巖溶的主要補給區。隧道最大埋深1 000 m,穿越地層依次為第四系全新統、三疊系中統雷口坡組、三疊系下統嘉陵江組、三疊系下統飛仙關組、二疊系上統長興組、二疊系上統吳家坪組、二疊系下統茅口、棲霞、梁山組以及志留系和奧陶系,巖性主要為石灰巖、頁巖和砂巖,地下水主要為巖溶水和基巖裂隙水,是典型的巖溶發育區。

1 溶洞分布及基本情況

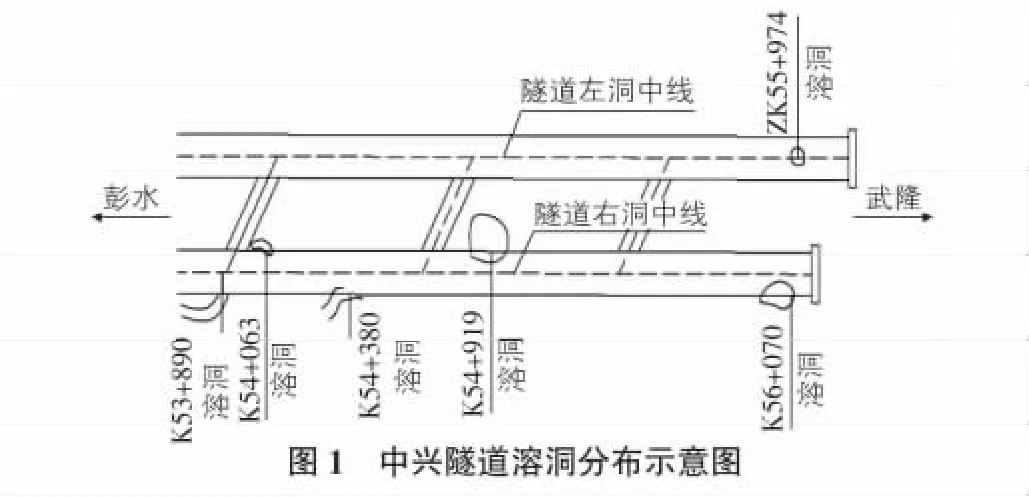

中興隧道在施工過程中先后揭示了多處大溶洞和巖溶裂隙(圖1為中興隧道主要溶洞分布平面示意圖),大致可分為三種溶洞類型:大型溶洞伴有突泥突水、巖溶裂隙涌水和溶腔。各個溶洞的形態及涌水狀況描述如下:

K54+919:開挖至掌子面發生突泥突水,持續2 h,突泥突水量約15萬m3。掌子面左下角有一個向左上方延伸的分支大溶洞,底部溶腔直徑約6 m,向上方延伸的溶洞直徑約3 m,向左邊延伸的溶洞直徑約2.0 m,溶洞深度無法探明。

K54+380:掌子面右下側3 m×3 m范圍內共11個探孔出現壓力水,持續時間約60 h。揭示一直徑約1 m×2 m的溶洞,沿右側墻腳下方向小里程方向斜向外延伸,溶洞出水量約為600 m3/h,遇暴雨溶洞出水量劇增。

K56+070,ZK55+974:該兩處上導坑開挖時出現溶洞,伴有大量涌水。右洞溶洞處于右側邊墻斜向下延伸,溶腔直徑約3 m,左洞溶洞處于隧底中心,豎直向下延伸,溶腔直徑約1 m,兩溶洞涌水持續26 h,經探測,兩個溶洞互為連通。

K53+890:掌子面施工超前探孔時,向左下角探孔突然出現大量噴水,噴水射程約30 m,噴水持續240 h,噴水量約4 000 m3/h。釋放完畢后揭示一溶槽直徑約1.5 m,沿掌子面左下角向前延伸,長度無法探明。

K54+120~K55+300:該段有6處掌子面開挖后出現多處股狀壓力水噴出,拱頂及邊墻均有大量裂隙出水,呈線性雨狀,且持續時間長。

K54+063:掌子面右側出現高壓力水,噴水射程達15 m左右,噴水持續120 h。掌子面右側揭示一溶槽縱向沿邊墻斜向小里程方向向上延伸,溶槽最大可見深度約4 m,寬度約2 m。

1.1 溶洞系統特征

根據地質構造和氣候綜合影響情況及相應的環境特征,隧道區所穿越的巖溶屬深谷洞穴系統模式,具有以下特征:

1)有近于垂直通道如落水洞、漏斗等存在,其深度較大;

2)溶洞中地下水具有較大的坡降,水壓力較大;

3)近于水平巖溶通道存在;

4)洞穴系統出現垂直的多層結構;

5)溶洞系統的地下水補給主要依靠落水洞、巖溶漏斗,受大氣降水補給明顯。

1.2 溶洞涌水特征

在施工過程中,共發生5次特大涌水,其特點是來勢兇猛,漲水速度快,涌水量大,尤其是強降雨天氣直接影響溶洞的涌水量。2008年7月武隆地區普降暴雨,日降雨量達到200 mm,隧道溶洞出水暴漲,導致隧道施工中斷近一個月,嚴重影響了施工進度。

2 溶洞的處理

2.1 大型溶洞的處理

對于 K56+070,K55+974,K54+919,K54+380,K53+890五個大型溶洞段的隧道洞身采取調整圍巖級別和支護參數的措施,以確保隧道結構安全。具體處治措施如下:

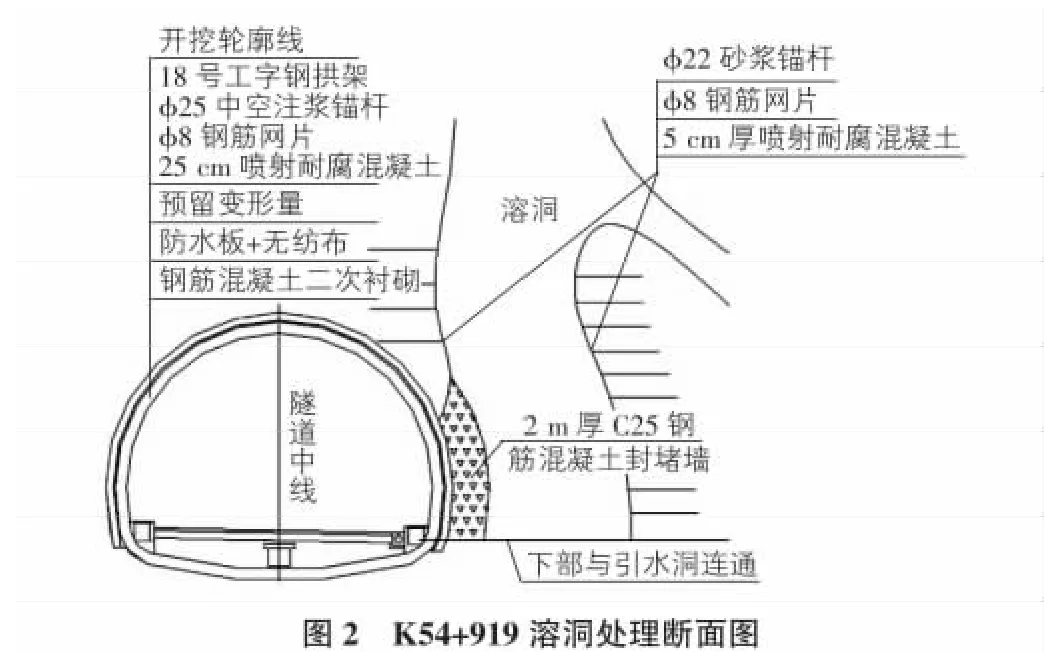

隧道開挖斷面由原設計斷面外輪廓擴大為洞口加強段開挖輪廓,初噴混凝土厚度25 cm;初期支護采用18號工字鋼作為支撐拱架,0.6 m/榀,全斷面設置;拱墻設置 φ8鋼筋網,間距為20 cm×20 cm;拱墻設置φ25中空注漿錨桿,每根長度為5 m,環向×縱向間距為1.2 m×1.2 m;二次襯砌改為鋼筋混凝土襯砌,厚度60 cm,施工時先在溶腔內做支撐模板,以避免混凝土堵塞溶洞而影響溶洞排水。

溶腔內壁采取封閉圍巖的方法進行處理,先在溶腔內壁施打φ22砂漿錨桿,梅花形布置,間距1.2 m,每根錨桿長2.5 m,然后再掛設φ8鋼筋網片,最后噴射5 cm厚混凝土將圍巖與空氣隔絕,防止其因水流或空氣作用而出現掉塊乃至坍塌(見圖2)。

2.2 巖溶管道及裂隙處理

對于K54+120~K55+300段巖溶管道及裂隙采取增加砂漿錨桿、鋼筋網片、格柵拱架等加強支護的措施進行處理。在加固初期支護的同時,將排水設施一同施工,以達到加固和排水的目的。

2.3 一般溶槽處理

K54+063在開挖時出現壓力水,屬于溶槽內存積大量的水壓力所引起的;開挖泄水之后,該溶槽深度范圍可見,且沒有出水現象。針對該類溶槽,首先在溶槽內壁噴射5 cm厚的混凝土以封閉圍巖面,使其不再受到空氣和水的侵蝕,然后再回填混凝土,確保其不會發生坍塌。

3 隧道防排水處理

巖溶發育地段的隧道,對巖溶水的整治采取“堵、截、排、防”相結合的綜合治理措施,以排為主,排堵結合。

3.1 大型溶洞防排水處理

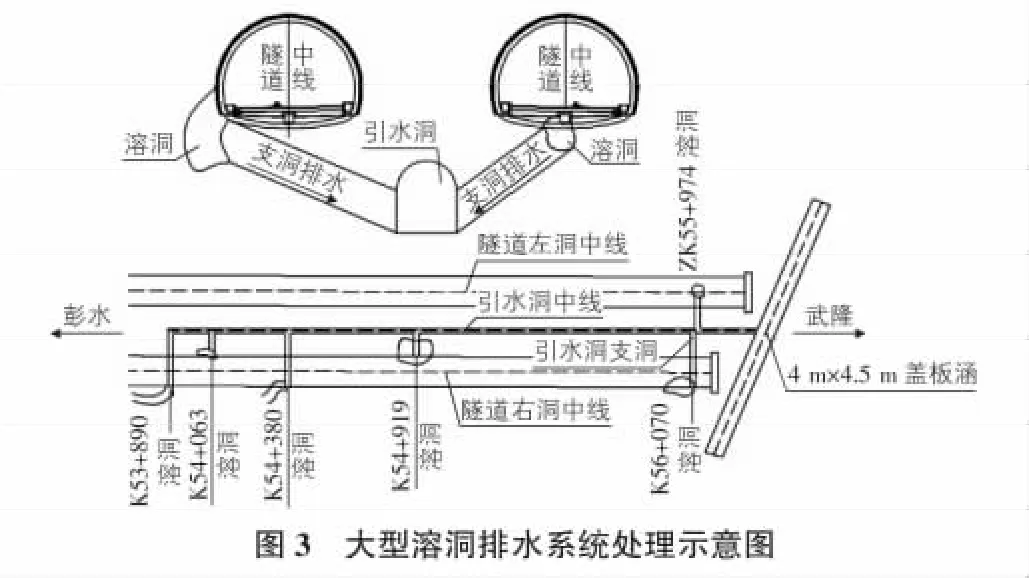

由于隧道歷次涌水主要來源于K56+070,K55+974,K54+919,K54+380,K53+890五個大型溶洞,突發性強,水量大,且溶洞涌水與大氣降水聯系密切,采取集中排水為主的方案。中興隧道設計最大涌水量為89 000 m3/d,但經過長達一年的水文觀測,隧道最大涌水量為250 000 m3/d,遠遠大于隧道原有設計排水量,施工過程中部分初期支護和仰拱被脹裂,鑒于此特殊情況,為確保隧道初期支護及二次襯砌安全,采取在隧道主洞之間增設泄水洞的方案來排泄幾個大型溶洞的涌水。泄水洞位于隧道兩主洞之間正下方,長1 800 m,斷面2.5 m×3 m;在每個溶洞處設置橫洞與引水洞相連,引水洞與隧道洞口一4 m×4.5 m鋼筋混凝土蓋板涵連通,確保隧道內涌水順利排出(見圖3)。

3.2 巖溶裂隙防排水處理

巖溶裂隙出水的特點是分布較廣、涌水量不大,一般在拱頂和拱腰都有出現。針對此類型的巖溶水,采取注漿堵截,集中排放的方案進行處理。為了將滲水集中排放,在涌水段拱部增加徑向施作φ42小導管注漿補強措施,具體參數為:φ42小導管每根長3.5 m,1.5 m ×1.5 m 梅花形布置,注漿采用純水泥漿,水灰比為1∶0.8 ~1∶1,注漿壓力為0.4 MPa~0.5 MPa;對集中出水點打φ89 mm引水孔,孔深4 m,并安裝管頭封閉的φ75引水鋼管,引水鋼管端頭1 m范圍內鉆孔,再采取PVC管引排至中心排水溝;加密環向盲管,每5 m設置一道。

3.3 單點巖溶出水

在隧道施工過程中,單點巖溶出水是非常普遍和常見的,一般經常用沿出水點開槽至拱腳,埋設梅花眼鋼管或透水性PVC管,用三通與隧道縱、橫向排水盲管相連,最后經中央排水溝排出洞外。

4 經驗總結

在巖溶隧道施工過程中,必須加強地質超前預報探測,對隧道前方的地質情況需要進行準確的預測。如揭露隧道側壁及掌子面有小溶洞,且溶洞越來越多,則前方可能會有大型巖溶溶洞。此時應對隧道前方進行物探與鉆探相結合,打適量探孔以探明溶洞壁和隧道開挖輪廓線之間的關系,提前作好穿越巖溶溶洞的應急措施,一般巖溶隧道水和淤泥較多,施工應注意安全,預防突泥和突水。施工過程中關鍵應確保溶洞壁穩定和作好隧道防排水設施。

[1] 楊昌宇.武隆隧道巖溶暗河整治方案探討[J].現代隧道技術,2003(6):67-68.

[2] 袁道先.中國巖溶動力系統[M].北京:地質出版社,2002.

[3] 李衛華.超前地質預報技術在武隆隧道 巖溶地質施工中的應用[J].鐵道標準設計,2003(s1):165-167.

[4] JTG F60—2009,公路隧道施工技術規范[S].

[5] 陳秋南.隧道工程[M].北京:機械工業出版社,2007.