習武這種古風

鄧沛

不出所料,深居巷弄中的白鶴拳武館中,習武的多是孩童少年,與城市中蔚然成風的跆拳道風氣有點類似,但看著孩子們一招一式苦練著老祖宗留下的、被若干武俠小說及影視劇俠客化了的功夫,還是有點感動,習武作為一種古風,在這里仍舊默默地發揚。

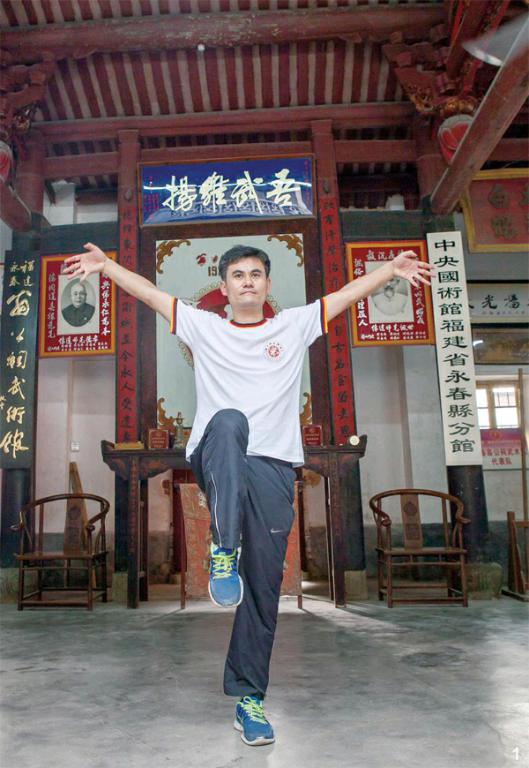

說起永春,白鶴拳絕對是人們茶余飯后的談資,就像柴米油鹽,融進了永春人的生活。清早,老人在桃溪岸邊酣暢淋漓打拳;傍晚,孩童在習武臺上揮起稚氣的一招一式。這是永春隨處可見的景象。

白鶴拳是永春的一張名片,也是國家非物質文化遺產,招式繁多,據說有一百零八法,拳法似剛非剛,似柔非柔,受到武術愛好者的追捧。而在永春,習武人數之多,恐怕是其他地方不能相比,處處可見的白鶴拳武館,小到四五歲的兒童,大到耄耋老人,都能在武館中見到他們的身影。永春白鶴拳在世界上的名氣也不小,知道Bruce Lee和Jackie Chan的人恐怕也知道白鶴拳。

據說白鶴拳發源于明末清初,距今有超過三百年的歷史。傳言葉問的詠春拳也是由白鶴拳演變而來,后來經李小龍的改變,形成了截拳道,在世界范圍內備受尊敬。1877年,日本人東恩納寬量輾轉到福建,習得白鶴拳,回國后與本地的武術招式結合,開創了風靡世界的剛柔流空手道。永春白鶴拳成了這些流行武術的源頭。近來許多日本空手道大師相繼拜訪永春白鶴拳傳人,切磋武藝,交流尋根。如今永春白鶴拳最出名的傳承人當屬翁公祠的潘成廟。

一個武館,一種堅持

翁宮祠藏在五里街的一條深巷子中,第一次來的人,恐怕要費些功夫才能找到。黛色的瓦、木制的墻圍成的建筑堆里,翁公祠并不大紅大綠惹人眼球,門墻上也只落有“翁公祠”三字,就像洗去了暴戾氣的武林高手。剛到時,武館正好來了一位送陶瓷罐子的師傅,在與潘成廟交談。本以為練就一身好武功的潘成廟師傅,會是劍眉兇臉,俠氣逼人,然而大大相反,他的市井生活氣讓他十分祥和近人。

翁宮祠是一座典型的閩南建筑,四周圍住,中間留個天井地,陽光落下來,新來練武的小朋友四竄打鬧。“放暑假了,來練武的小孩子多了很多,武館熱鬧得很。”潘師傅坐在凳子上泡著茶。“我九歲就開始學白鶴拳,師傅就是我的父親,每天早晨都要打一遍,父親就在一旁更正。我祖父也練拳,年輕時候在德化做豆腐生意,那時候社會混亂,祖父得罪了地霸,被迫遷到永春尋找生計。”那時候翁公祠并不是武館,而是商會和學堂,永春試驗小學的前身也是此地。在1928年,當時永春推出了七名白鶴拳師參加武術考試,均載譽而歸,后來選中翁公祠作為武館,練習拳術,招收徒弟。當時潘成廟的父親潘孝德便在其中。白鶴拳已在武術圈子里備受關注。

而讓白鶴拳在世界舞臺上大放異彩的推手要屬華僑陳嘉庚。1929年,陳嘉庚邀請永春白鶴拳師傅到南洋巡回表演,歷時一年,走遍了新加坡、馬來西亞、菲律賓等地。白鶴拳的魅力深深吸引了南洋的居民,當時出國的師傅很多都留在異地,開武館收徒弟,南洋各地一時掀起了練習白鶴拳的風氣。潘成廟的父親考慮到還有家人需要照顧,于是選擇回國謀生。“我父親一生都在練武,白鶴拳就是他的命。”

潘成廟在當時的永春一中讀書,高二結束便報名參軍,做了五年的軍人。后來歷史風云變化,翁公祠被迫關館,白鶴拳也不讓練了。為了生活,他到處打零工,到當時的永春煤礦里做小工,搬煤、開發票,做了許多年。然而潘成廟并沒有放棄練習白鶴拳,工作之余會在腦子里回想各種招式,興致來時,會找個無人的地方完完整整耍一套,生怕遺忘。“當時就是這樣偷偷練,不然肯定會生疏。”1985年,翁公祠重新開館,開始招收學生。作為白鶴拳正宗傳人的潘成廟漸漸走上了教武的道路。“之前熟悉的拳術,重新練起來,感覺頗好。我和我父親一樣,恐怕也是練武的命。”

如今站在習武臺上帶隊的是潘成廟的兒子,從小習武,平時是門店的老板,一到周末就會趕來翁公祠幫忙教學。潘成廟對白鶴拳的執著延續到了后代身上。

潘成廟后來受邀去了新加坡、馬來西亞等地,輾轉于各家武館,傳授白鶴拳。英國IT工程師馬丁(Martin),偶然一次在臺灣觀賞白鶴拳表演,為之深深著迷,下定決心要學習。后來一路追尋,克服語言障礙,找到了身在翁公祠的潘成廟,拜師學藝。馬丁每隔三四年都會來翁公祠潛心練習一兩個月,招式比劃,都由潘成廟親自把關。有時馬丁會跟著潘成廟到各國交流,已經堅持了二十多年。馬丁后來做了一個專門介紹永春白鶴拳的英文網站,吸引了更多的外國武術愛好者趕來翁公祠求學,白鶴拳在國際上又一次深得人心。2013年,在俄羅斯成立了翁公祠分館,2014年,德國也開設了分館,白鶴拳的旋風一發不可收拾。

“白鶴拳不是一家在練,大家一起練才有意思,雖然細節招式多少有些出入,但是白鶴拳的意形還在,習武的精神還在,這就足夠了。”潘成廟說完,跳上習武臺手把手調整學生的姿勢。

采訪結束,走出翁公祠,婉轉的巷弄中傳來學生們鏗鏘有力的習武吶喊聲,或許這聲音還會傳得更遠。