計算機軟件侵權賠償案例類型化研究

陳喆

計算機軟件侵權賠償案例類型化研究

陳喆[1]

一般而言,計算機軟件著作權人維權的方式包括商業談判、仲裁、調解、民事訴訟、行政手段、刑事手段,等等。本文的焦點將集中于版權法領域的損害賠償責任,運用案例類型化的研究方法對2012—2013年度的司法審判實踐進行研究,在形成“案例類群”的基礎上,將包含在不同判決書中的詳細信息,按照一定的標準進行篩選、歸類、比較和分析,同時運用箱型圖等手段協助這個發現的過程,最終揭示出計算機軟件侵權賠償案件的“家族相似性”及其差異性,與2005年度形成對比。本文在最后指出,2012—2013年度的司法審判實踐顯現出來的種種問題,如法定賠償方式的適用率偏高、法院對權利人訴訟請求的數額的支持度偏低、大部分裁判文書對賠償的表述過于簡單,等等,歸根到底是受到司法者的悲觀者心態的制約。受“軟件定價不合理和升級頻繁”這種心態的影響,司法實踐中出現試圖人為降低交易成本以促成交易的現象,本文從司法消極主義和經濟分析兩方面入手,證明這種做法實際上無益于促進“應付費軟件的盜版率”的下降進程。

侵害軟件著作權;損害賠償責任;司法消極主義;箱型圖;經濟分析

一、研究背景

(一)問題的提出

從新中國第一例侵害計算機軟件著作權糾紛至今,已經走過了二十多年[1]1993年2月23日,北京市海淀區人民法院公開審理了我國《計算機軟件保護條例》實施以來的首例計算機軟件侵權糾紛案件,參見劉蘭芳《審理首例計算機軟件侵權案件幾個法律問題的探討》,《知識產權》1993年第3期。,從計算機保護條例公布至今,也已過十多年,依據筆者的統計結果,計算機軟件侵權從零訴訟到今日在著作權侵權案件中占比達20%之高[2]作者于2014年1月10日采取分層抽樣的方法,針對中國裁判文書網(http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/)上裁判時間區間為2013年1月1日到2013年12月31日的涉及著作權侵權的1045個案件,將違反著作權法第四十七條(186件)和第四十八條(859件)的侵權案件分成兩個部分,然后在每個層內分別抽選25個樣本。在樣本的作品類型構成中,音樂電視占據了近一半的比重(48%),其后分別是計算機軟件(20%)和攝影作品(14%),其他作品類型只占據不到20%的比例(漫畫作品6%,電影6%,動畫形象2%,音樂作品4%)。,發展非常迅猛。這也從側面反映出隨著中國軟件創新進程的加快,中國的計算機軟件著作權人對權利保護的呼聲越來越高。

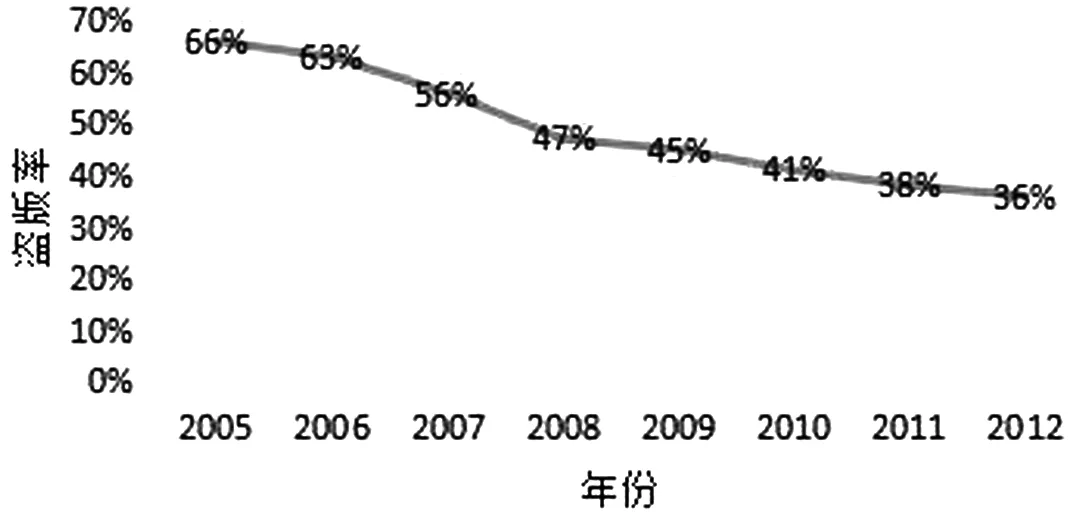

2005年4月,國家知識產權局設立了“軟件盜版率年度調查”專項課題[3]超元實驗室、互聯網實驗室:《2005年度中國軟件盜版率調查報告》《2006年度中國軟件盜版率調查報告》《2007年度中國軟件盜版率調查報告》《2008年度中國軟件盜版率調查報告》《2009年度中國軟件盜版率調查報告》《2010年度中國軟件盜版率調查報告》《2011年度中國軟件盜版率調查報告》《2012年度中國軟件盜版率調查報告》,國家知識產權局軟科學課題,2006年4月、2007年5月、2008年4月、2009年5月、2010年4月、2011年5月、2012年5月、2013年5月。,委托超元實驗室和互聯網實驗室共同承擔,2012年已經是連續第八年的專項研究。結合八份調查報告中關于“應付費軟件的盜版率”這個指標的描述,可以觀察到“應付費軟件的盜版率”從2005年(66%)到2012年(36%)一直下降的趨勢,側面反映出軟件正版化的進程。然而如果我們再進一步仔細觀察,這個下降趨勢卻是一直放緩的。《2012年度中國軟件盜版率調查報告》特別指出一點原因是:“軟件的定價和升級更多是軟件企業的自發行為,并不能體現消費者的需求和利益。因為軟件定價不合理和升級頻繁而誘發使用盜版軟件的現象十分普遍。”正如該項課題在背景說明部分所揭示的——“開展軟件盜版率調查,準確了解并監測軟件盜版的真實情況,是有效地進行軟件知識產權保護的前提條件,將成為制定有關政策措施的重要依據”——那么“軟件定價不合理和升級頻繁”這一認知也極有可能會反映到司法審判的實踐中。

圖1 應付費軟件的盜版率發展趨勢

巧合的是,北京市高級人民法院民三庭也在2005年同步發布了一篇《關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告》[1]北京市高級人民法院民三庭:《北京市高級人民法院關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告(上)》,《電子知識產權》2005年第5期,第48—60頁。北京市高級人民法院民三庭:《北京市高級人民法院關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告(下)》,《電子知識產權》2005年第6期,第42—44頁。,總結了2002年至2003年北京市各級人民法院在審結的著作權糾紛案件中的經驗和不足,包括“通過貫徹全面賠償原則,切實維護權利人的合法權益,但在保護的力度上存在不同看法”“嚴格依據法律規定的方法確定賠償額,但對于法定賠償的具體因素有必要予以規范”“從整體看全市法院的執法標準統一,但對某些情況下出現的賠償額失衡,應予避免”“對賠償額的具體計算已經形成一些比較成熟的做法,但對出現的新問題還存在較大的爭議”“基本能夠通過依法分擔舉證責任查明與賠償有關的事實,但在強化當事人舉證責任方面尚力度不夠”“裁判文書中均對賠償問題予以表述,但有些案件的表述過于簡單”“提高審限對確定賠償數額產生影響”。雖然這份調查報告并不針對計算機軟件著作權侵權,也并非針對全國范圍,但正所謂整體和部分是辯證統一的,我們仍然能從著作權侵權損害賠償問題的調查報告中窺到計算機軟件著作權侵權的特征。八年后的今天,我們同樣回過頭來翻看,當年北京市高級人民法院總結的這些不足與問題,是否得到了解決。

(二)計算機軟件的可版權性

鄭成思先生在《計算機、軟件與數據的法律保護》中提出過這樣一個問題:“新技術的發展使自然科學中的許多學科互相滲透,甚至已使自然科學與社會科學互相滲透,形成了許多邊緣學科。難道在法學領域,尤其是保護新技術成果的知識產權法領域,就不會出現邊緣法嗎……在研究計算機軟件的保護時,應當想一想這個問題……隨著科學技術與生產的發展,是否曾出現過這樣的精神創作成果:它既需要在內容上受到保護,又需要在形式上受到保護;但在內容的保護上不需要達到發明專利那么高,在形式保護上又不需要持續版權保護期那么長。”[1]鄭成思:《計算機、軟件與數據的法律保護》,北京:法律出版社,1987年,第7章。鄭成思先生提出的這個問題,很恰當地反映了在OTA報告中描述的計算機軟件的特性:“像軟件和半導體芯片之類的追求功能的產品(功能作品),很難區分它是‘表現’,還是‘思想概念’。”[2]OTA:Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information(April 1986),轉引自應明、孫彥《計算機軟件的知識產權保護》,北京:知識產權出版社,2009年,第14頁。應明先生在《計算機軟件的知識產權保護》中進一步闡述了他的觀點:“作為軟件組成部分的文檔顯然屬于文字作品,可以享有各國版權法規提供的法律保護。存在爭議的問題是計算機程序的可版權性。”[3]應明、孫彥:《計算機軟件的知識產權保護》,北京:知識產權出版社,2009年,第52頁。計算機軟件保護條例第2條規定:“本條例所稱計算機軟件(以下簡稱軟件),是指計算機程序及其有關文檔。”其中計算機程序是指為了得到某種結果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執行的代碼化指令序列,或者可以被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。同一計算機程序的源程序和目標程序為同一作品。文檔是指用來描述程序的內容、組成、設計、功能規格、開發情況、測試結果及使用方法的文字資料和圖表等,如程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等。正是由于計算機軟件的這個特性,讓“究竟用什么法律形式保護計算機程序知識產權”成了從20世紀60年代中期以來各國法學界反復探討的問題,曹偉先生把計算機軟件法律保護描述為“左右搖擺與風雨前行”,這是一個甚為有趣的形容。[4]對計算機軟件的保護進程的描述,以應明1991年的《計算機軟件的版權保護》為代表,后面的很多著作,包括應明2009年與孫彥合著的《計算機軟件的知識產權保護》、曹偉2010年的《計算機軟件版權保護的反思與超越》,都參考了該書的架構與內容。

不管怎么樣,到20世紀80年代中期,采用版權法保護計算機程序的意見已經成為國際潮流。采用版權法保護計算機程序大致可以區分為三種類型:對自己的版權法進行修訂,明確規定計算機程序是本國(本地區)版權法的保護對象;在確定用版權法保護計算機程序的同時,又專門頒布一項法規,具體地實施對計算機程序版權的保護;雖然沒有為此而修改法律,但已經通過判例、命令等方式確認了計算機程序受版權保護。我國采取的是第二種方式,我國1990年9月頒布的《中華人民共和國著作權法》規定,計算機軟件是受著作權保護的作品類型之一,并且在1991年6月進一步頒布了保護計算機軟件版權的具體辦法《計算機軟件保護條例》。時至今日,由于計算機軟件的特性,法律界仍有不少人對采用版權法保護計算機程序知識產權的做法提出反思,以應明先生的觀點[1]應明、孫彥:《計算機軟件的知識產權保護》,北京:知識產權出版社,2009年,第17—18頁。為代表:當前可以依靠版權法保護軟件的表達方面的權利;在保護軟件版權時,對版權法的內容需進行局部性的必要調整;軟件的知識產權需要依靠多種法律實施綜合保護;應該繼續探討改革傳統版權保護制度的必要性。

受篇幅及作者學識水平所限,本文僅在版權法范圍內對侵害計算機軟件著作權進行討論。

(三)版權框架下的損害賠償模式

計算機軟件作為一種特別的智慧財產,自然也符合財產法的核心要義:“構成所有權的法律權利約束具有雙重含義……首先,所有者自由行使其財產權利,意思是指法律不能禁止或者要求所有者行使這些權利……其次,不允許他人對所有者行使產權進行干涉。”[2][美]羅伯特·考特、托馬斯·尤倫:《法和經濟學》(第5版),上海:上海人民出版社,2010年,第66頁。計算機軟件著作權人所能自由行使的權利,依據計算機軟件保護條例第八條,包括發表權(決定軟件是否公之于眾的權利)、署名權(表明開發者身份,在軟件上署名的權利)、修改權(對軟件進行增補、刪節,或者改變指令、語句順序的權利)、復制權(將軟件制作一份或者多份的權利)、發行權(以出售或者贈與方式向公眾提供軟件的原件或者復制件的權利)、出租權(有償許可他人臨時使用軟件的權利,但是軟件不是出租的主要標的的除外)、信息網絡傳播權(以有線或者無線方式向公眾提供軟件,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得軟件的權利)、翻譯權(即將原軟件從一種自然語言文字轉換成另一種自然語言文字的權利)、應當由軟件著作權人享有的其他權利,此外還有許可他人行使其軟件著作權并獲得報酬的權利,以及全部或者部分轉讓其軟件著作權并獲得報酬的權利。而當他人對軟件著作權人行使權利進行干涉,即出現計算機軟件保護條例第二十三、二十四條所規定的情形時,軟件著作權人可以要求他人承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。

在上述四種民事責任中,停止侵害和賠償損失是至關重要的。停止侵害(相當于衡平法意義上的禁令)是“向前看”的,意思是它阻止被告將來有可能給原告造成的損害。賠償損失(相當于普通法意義上的法律救濟)是“向后看”的,意思是它給已經遭受損失的原告提供賠償。在侵害計算機軟件著作權糾紛中,法院通常是將兩種形式的救濟結合起來運用,對過去的傷害給予賠償金并禁止未來有可能造成損害的行為。由于在侵害計算機軟件著作權糾紛中,停止侵害總是伴隨著賠償損失,無論實務還是理論上的觀點都一致認為無救濟則無權利,如最高人民法院認為“損害賠償問題是知識產權侵權案件乃至一切民事侵權案件審理過程中的關鍵內容”[1]最高人民法院民三庭:《知識產權審判指導與參考》(卷2),北京:法律出版社,2001年,第80頁。,北京市高級人民法院認為“正確認定損害賠償責任以及確定賠償數額對保護知識產權人的合法權益、制裁侵權行為具有十分重要的意義……損害賠償不僅是一個值得研究的理論問題,而且是一個實踐性很強的問題”[2]北京市高級人民法院民三庭:《北京市高級人民法院關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告(上)》,《電子知識產權》,2005年第5期,第48—60頁。,《計算機軟件保護條例》的主要執筆人應明認為“一項軟件侵權訴訟實際上包含兩重內容:(1)侵權行為的確認;(2)損害賠償金額的確定”[3]應明:《軟件著作權受侵權后的損害賠償》,《知識產權》1993年第6期,第37—40頁。,因此本文研究的關鍵詞將定位為損害賠償金額,進一步確定統計指標為支持度,即法院最終判決賠償額占原告訴訟請求的數額的比例。[1]根據《計算機軟件保護條例》第二十五條、《中華人民共和國著作權法》第四十九條、《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2002〕31號)第二十四條、第二十五條、第二十六條相關規定,作者從案名、案號、審理程序、地域、涉案對象、證明權利方式、經濟損失請求額、合理開支請求額、總請求額、一審法院說理、是否按照法定賠償方式、經濟損失判決額、合理開支判決額、總判決額、二審結果、二審法院說理、經濟損失支持度、合理開支支持度、總體支持度、原告是否區分經濟損失與合理開支、原告是否細分合理開支、法院是否區分經濟損失與合理開支、法院是否細分合理開支的23個統計指標中最終選擇了支持度作為主要的指標。在版權框架下,世界各國對著作權案件賠償金額通常采用三種模式的推定方法,包括[2]應明:《軟件著作權受侵權后的損害賠償》,《知識產權》1993年第6期,第37—40頁。:

(1)法院以權利人預期應得到而未得到的收益為其遭受的損害酌情決定賠償金額。在推算這種損害時,可以考慮的因素有根據該軟件開發工作開始時進行的可行性分析中對潛在用戶量、開發成本和開發完成制定單價時對銷售金額的估計,減去已得銷售收入,或根據實際的按月銷售量曲線的變化估計侵權行為對銷售量的影響;

(2)法院根據侵權者的侵權獲益決定其對權利人的賠償。在推算這種侵權獲益時可用的方法有如果法院能夠得到侵權者的各項侵權收入的可靠賬目,則核算該賬目,有多少侵權收入就賠償多少,不受限制,或計算侵權者在侵權期間的總收入減去侵權者能夠證明應扣除費用和其他因素的收入后的差額。

(3)法院根據法定賠償標準在其上下限內酌情決定賠償金額。

我國采取了三種方法有序并存的方式來確定賠償金額。《計算機軟件保護條例》第二十五條規定:“侵犯軟件著作權的賠償數額,依照《中華人民共和國著作權法》第四十九條的規定確定。”《著作權法》第四十九條規定:“侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。”實際上就是按照實際損失法、違法所得法和法定賠償法的先后順序對賠償金額進行計算。《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2002〕31號)對實際損失如何計算[1]第二十四條權利人的實際損失,可以根據權利人因侵權所造成的復制品發行減少量或者侵權復制品銷售量與權利人發行該復制品單位利潤乘積計算。發行減少量難以確定的,按照侵權復制品市場銷售量確定。、法定賠償應該考慮什么因素[2]人民法院在確定賠償數額時,應當考慮作品類型、合理使用費、侵權行為性質、后果等情節綜合確定。以及合理費用[3]第二十六條著作權法第四十八條第一款規定的制止侵權行為所支付的合理開支,包括權利人或者委托代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和具體案情,可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償范圍內。進行了進一步的規定。

(四)數據來源及研究方法

本文將以北京市高級人民法院2005年《關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告》所揭示的問題為線索,圍繞計算機軟件著作權侵權損害賠償,展開一系列的研究和討論。本文運用案例類型化的研究方法[4]同樣采取該研究方法的優秀樣本,可以參考謝曉堯、陳斯《馳名商標司法案例類型化研究——兼評最高人民法院法釋〔2009〕3號文》,《中山大學法律評論》,2010年第1期,以及謝曉堯《在經驗與制度之間:不正當競爭司法案例類型化研究》,北京:法律出版社,2010年。,對2012年至2013年間北大法寶[5]北大法寶的案件來源的非隨機性,可能導致樣本本身的不準確。事實上數據來源一定程度上取決于北大法寶公司與地方司法機構的緊密程度。但是這也是任何數據庫都無法避免的問題,作者只能通過對某些明顯差錯的排除、與同類調研的對比排查等手段盡量控制誤差值在可接受的范圍內。同時也必須假設法院判決書完全反映原告的訴求與理由,一審案件的判決書已經發生終局效力,不存在二審、再審的情形。上的相關案例進行了統計,將包含在不同判決書中的詳細信息,如審判程序、地域、涉案對象、證明權利方式、經濟損失、合理開支(公證費、律師費、調查費)、是否按照法定賠償、法院判決賠償的方式、判決理由等,按照一定標準進行篩選、歸類、比較和分析,先找到不同案例之間的共性,最后再回歸到個別案例,實現對異常值的分析,以求能夠找到司法實踐中對未來審判技術的提升有益的部分。

在調查過程中可能運用到的工具包括箱型圖,也稱箱線圖。在箱線圖中,上(Q3)下(Q1)四分位分別確定出中間箱體的頂部和底部。箱體中間的粗線是中位數(m)所在的位置。由箱體向上下伸出的垂直部分稱為“觸須”,表示數據的散布范圍,最遠點為1.5倍四分位數間距。超出此范圍的點稱為異常值點,異常值點用“o”表示。這是利用數據中的五個統計量即最小值、下四分位數、中位數、上四分位數與最大值來描述數據的一種方法,它也可以粗略地看出數據是否具有對稱性、分布的分散程度等信息,直觀明了地識別數據批中的異常值。[1]王懷亮:《箱須圖在識別統計數據異常值中的作用及R語言實現》,《商業經濟》2011年05期。選擇使用箱型圖的理由主要有以下三點:其一,直觀明了地識別數據批中的異常值;其二,利用箱線圖判斷數據批的偏態和尾重;其三,利用箱線圖比較幾批數據的形狀。

二、案例類型化:軟件侵權賠償案件的“家族相似性”及其差異性

此次調研共收集有效案例66件,均為2012年至2013年間北大法寶收錄的全國各地侵害計算機軟件著作權糾紛案件。其中原告的全部訴訟請求或損害賠償請求被法院駁回的有2件,其余64件均為原告損害賠償請求獲得法院支持的案件。

在66件案件中,安徽省各級人民法院1件,北京市各級人民法院4件,廣東省各級人民法院6件,海南省各級人民法院23件,河南省各級人民法院3件,江蘇省各級人民法院5件,山東省各級人民法院2件,陜西省各級人民法院1件,上海市各級人民法院11件,天津市各級人民法院1件,浙江省各級人民法院2件,重慶市各級人民法院7件。從案件審級看,一審案件38件,占58%,二審案件28件,占42%。

值得說明的問題是:

(1)選取2012年至2013年為統計時間段的意義在于與2005年至2012年的《軟件盜版率年度調查》以及北京市高級人民法院民三庭2005年的《關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告》形成對比和照應。

(2)選取的時間段內,國務院令第632號將《計算機軟件保護條例》第二十四條第二款修改為:“有前款第一項或者第二項行為的,可以并處每件100元或者貨值金額1倍以上5倍以下的罰款;有前款第三項、第四項或者第五項行為的,可以并處20萬元以下的罰款。”雖然該項修改并非直接涉及損害賠償問題,雖然有可能影響權利人與侵權人之間的談判,但是本次研究將無法考慮其對判決數額的影響。

(3)從統計經驗[1]《如何合理選擇抽樣樣本數》,載于“中國統計網”,網址:http://www.itongji.cn/article/0R35412011_2.html,訪問時間2014年8月29日。來說,30個樣本是建議作為定量研究中一個細分配額的最低樣本數。由于調查要消耗大量人力財力和時間,并且,從統計學上講,當樣本量達到一定程度以后,再增加樣本,對于提高調查效果的作用(樣本對于總體的估計效應)就不大了,反而會增加經費和時間。因此,本文采用66個樣本基本可以滿足定性與定量分析的需求。

通過對樣本的調查分析,總結出審判實踐中有關損害賠償責任的幾個特點:

(一)請求額與最終判決額間的差距

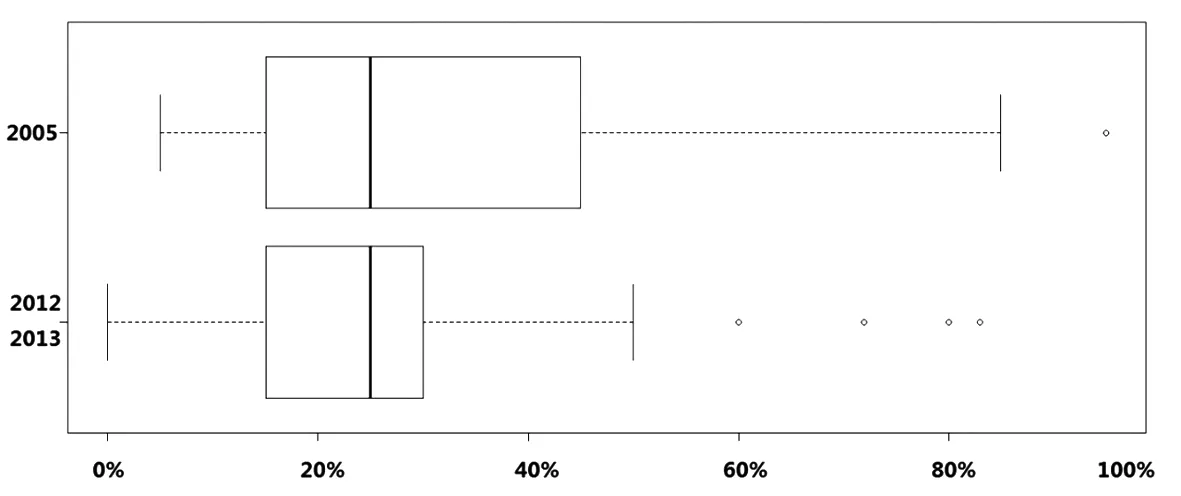

圖2 2005年支持度與2012—2013年支持度的對比箱型圖

圖2是根據《關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告》的數據以及筆者的調查數據分別以箱型圖形式繪制的支持度對比圖。從圖中可以看出,2005年的箱體范圍在[15%,45%],中位數為25%,散布范圍大約在[5%,85%],有13個離群值。2012年至2013年,箱體范圍在[15%,30%],散布范圍在[0%,53%],有5個離群值。

從兩次調查的對比可以看出,雖然兩組數據的下四分位與中位數重疊,但2012年至2013年度的支持度箱體的范圍是縮小的。2005年的調查報告認為,該年度支持度絕大多數未超過50%,表明“原告請求賠償的‘期望值’偏高,請求的具體賠償額通常只有少部分得到法院的支持”,原因是“原告缺乏對著作權損害賠償計算方法的了解”,或者“誤以為被告的全部獲利均為自己的損失”,或者“照搬國外的計算方法而脫離國情”,“也有一些案件是因為原告主張的部分侵權事實沒有證據支持,而法院只根據查明的事實作出判決”。毫無疑問,這些原因都是站在法院角度進行的分析,表明了司法者的態度與立場。這些原因在筆者的調查中也有所體現,說明法院的審判政策有其一貫性。但是箱體及散布范圍的縮小,可能與引言中提到的“軟件定價不合理和升級頻繁”這一認知有關。

(二)法定賠償方式的適用率

在2005年北京市高級人民法院所做的調查中,法院以權利人的經濟損失作為賠償額的占48%,以侵權人非法所得作為賠償額的占6%,適用法定賠償的占30%。而在筆者調查的66件案件中,適用法定賠償的案件高達65件,這說明上海第一中級人民法院所總結的當前司法實踐中法定賠償適用狀況[1]《著作權法定賠償的司法運用》,載于“上海市第一中級人民法院網”,網址:http://www.a-court.gov. cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/docs/200901/d_553809.html,訪問時間2014年8月29日。得到了印證,即“法定賠償的適用范圍出現擴大化傾向”,“權利人在向法院要求適用法定賠償后,他們除提供合理支出費用的證據外,一般沒有其他任何賠償方面的證據,徑直交由法院確定賠償數額”,“法院也沒有進行審查而直接運用法定賠償原則確定賠償數額,并且法定賠償的適用出現簡單化、模式化的現象”。這種現象并非上海獨有,而是在全國都具有普遍性。另一方面,由于北京市高級人民法院調研針對的是全部著作權侵權案件,這種畸高的法定賠償適用率也有可能是計算機軟件著作權侵權案件的獨特現象。

2005年的調查報告對法定賠償方法廣泛適用提出了兩點分析:其一,“侵權人的非法獲利之所以在實踐中運用較少,主要原因是在于被告一般不提交獲利的相關證據,使其非法獲利額難以查清”;其二,“法定賠償方法的相對廣泛適用,從一個方面說明了確定著作權侵權損害賠償額的難度,法官根據各種因素酌定一個合理數額,不失為提高審判效率、又做到相對公平的好方法”。

第一點分析在筆者調查的案件中也有反映,很多判決書上都寫著“未能舉證證明”或者“未提供足夠證據證明”,甚至有權利人在庭審中直接請求適用法定賠償。[1]如(2012)寧知民初字第716號游戲天堂電子科技(北京)有限公司訴南京小不點網絡服務中心侵害計算機軟件著作權糾紛案。但也有別的2005年的調查報告沒有揭示出來的原因。首先,也有很多判決書都認為權利人沒有證明“因侵權所遭受的損失或因侵權所獲得的利益”,強調了因果關系,而在實踐中,在很多情況下是無法證明非法獲利與侵權行為之間完全的因果關系的,如(2011)黃浦民三(知)初字第24號案中,判決如此寫道:“至于賠償金額,本案中原告某公司提交的計算依據為某某公司自2008年以來三年的全年營業收入總和的30.30%,但該計算所得金額無法與被告因兩款侵權軟件而獲得的違法所得相對應。因此對于原告某公司損失賠償的計算方法和金額,本院難以采信。”在美國,《版權法》第504條(b)款將舉證責任分配給被告:“(b)實際損害和利潤:版權所有者有權要求賠償其由于版權受到侵犯所蒙受的實際損害以及版權侵犯者由于侵犯其版權所獲得的沒有計算在實際損害中的利潤。在確定版權侵犯者的利潤時,只要求版權所有者提供有關版權侵犯者的總收入的證據,同時要求版權侵犯者證明其可扣除的費用以及由于有版權的作品以外的其他因素所獲得的利潤。”

美國這種與我國完全不一樣的處理方式,可結合唯一的一例不適用法定賠償的案件進行分析。法院判決說:“侵犯著作權的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支……在本案中,原告主張以其因侵權行為所受損失為據確定賠償,并提交了相關許可使用費的證據以及開發協議相約定的相關費用的證據。本院認為,IBAS軟件系應用于電信運營商進行計費工作的關鍵程序。眾多的電信用戶、眾多的電信增值服務要求軟件系統的開發需要投入大量的人力和物力。根據其提交的賠償證據也進一步印證了這一情形。本院結合其開發費用和系統軟件的授權許可費用數額綜合予以酌情考慮,不予全額支持。”第一,這是一起主張以權利人的損失作為賠償額的案件;第二,權利人提供了證明開發費用與授權許可費的證據;第三,這是本國企業開發的軟件。

在知識產權領域,有一個主宰著大多數政策決策的、由信息經濟學得出的結論:由于信息具有可信性、非占有性[1]非占有性,指信息的生產要花費巨大的成本,而信息的傳播花費極少,消費者可能試圖只支付傳播成本來搭便車,但是生產者卻很難以高于傳播成本一丁點的價格賣出信息。、非競爭性[2]非競爭性,指信息包含著思想,一個人使用一種思想不能減少別人使用思想的程度。、非排他性[3]非排他行,指因為信息的傳播是極其便宜的,所以排除其他人學習新思想的成本是極高的。的特征,不受管制的私人市場會造成信息供給不足,解決問題的救濟方法包括對藝術和科學的供給或自主、慈善捐贈、商業秘密保護和知識產權。但是對于最后這一種救濟手段,卻存在著“動態效率”與“靜態效率”之間的權衡問題。[4][美]羅伯特·考特、托馬斯·尤倫:《法和經濟學》(第5版),上海:上海人民出版社,2010年,第105—106頁。正如該書所言,“知識產權法都面對創新與傳播的權衡,但在其三個主要的領域——專利、版權和商標——每一個領域的解決方式都存有不同”。從計算機軟件領域來說,當著作權法和計算機保護條例有效實施的時候,軟件著作權人可以使用他的排他權利,從其他使用者身上收取一定的費用(給創作者的回報),這樣能促使更多的創新和更快的增長,從而實現“動態效率”。同時,用知識產權代替秘密,增加了傳播,傳播導致更廣泛的使用,這時“靜態效率”的實現就變得可能,不過由于“法定壟斷”[5]此處是指知識產權法為智慧成果所有人在法律上創造了“壟斷權”,在沒有相近的替代品被創造的情況下,賣方為了實現利潤最大化,會設置相比社會效率而言過高的使用費,反而導致使用變少。的緣故,傳播通常在“靜態效率”還未達到前就停止了。從更加宏觀的角度來看,這兩種效率究竟應該如何權衡?羅伯特·考特和托馬斯·尤倫認為:“世界上的發達國家創造了比發展中國家更多的創新,這些創新導致了專利或版權。因此,發達國家關注的是用嚴格的知識產權來保護創新者的收益。相對而言,發展中國家可以從低成本的廣泛的技術傳播中獲益。因此,發展中國家缺乏熱情來實施知識產權并對消費者提高價格。”從上述角度來切入,也就不難理解我國計算機軟件著作權侵權領域對法定賠償方式的使用頻率為何如此之高。

(三)關聯案件的商業化維權

從關聯案件的表現形態看,一般的關聯案件產生的情形大致有以下四種表現形式:1.同一原告基于同一權利分別起訴不同的被告,這是關聯案件中最常見的類型。2.同一原告基于不同的權利分別起訴相同的被告。3.同一原告基于不同的權利分別起訴不同的被告。4.不同的原告基于同一權利起訴相同或不同的被告。在北京市高級人民法院的調查報告中,關聯案件總數超過被調查案件總數的三分之一。在本次調查中,同一原告基于同一權利分別起訴不同的被告的關聯案件最常見,以微軟公司為原告的案件有5件,以游戲天堂電子科技(北京)有限公司為原告的案件有31件,以軟星科技(北京)有限公司為原告的案件有18件,串案總數超過被調查案件總數的五分之四。這說明計算機軟件著作權侵權領域的串案現象更為突出。安徽省滁州市中級人民法院也對該院受理的知識產權案件做了統計,發現“2012年,我院受理知識產權案件計34件,其中關聯案件計28件,關聯案件中,侵犯著作權關聯案件15件(均系王海成提起的KTV侵權訴訟)、侵犯商標權關聯案件8件、技術服務合同糾紛案件5件,關聯案件占收案比達82%”[1]李汪全:《知產關聯案件的處理及商業化維權的應對》,載于中國法院網,網址:http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/951481.shtml,訪問時間2014年8月29日。。這種現象被司法工作者以及部分學者稱為“商業化維權”,即著作權人為了維護其商業利益,正在有步驟、分階段地逐步推進訴訟維權戰略。“權利人鑒于自身的訴訟能力有限,多委托專業機構進行維權訴訟……與普通訴訟委托代理不同的是,該類委托代理存在‘訴訟經營’的特點,普遍是由權利人對維權事務‘打包’,委托代理機構全權處理,代理機構通過風險代理或利益分成等方式與權利人分享訴訟利益。”

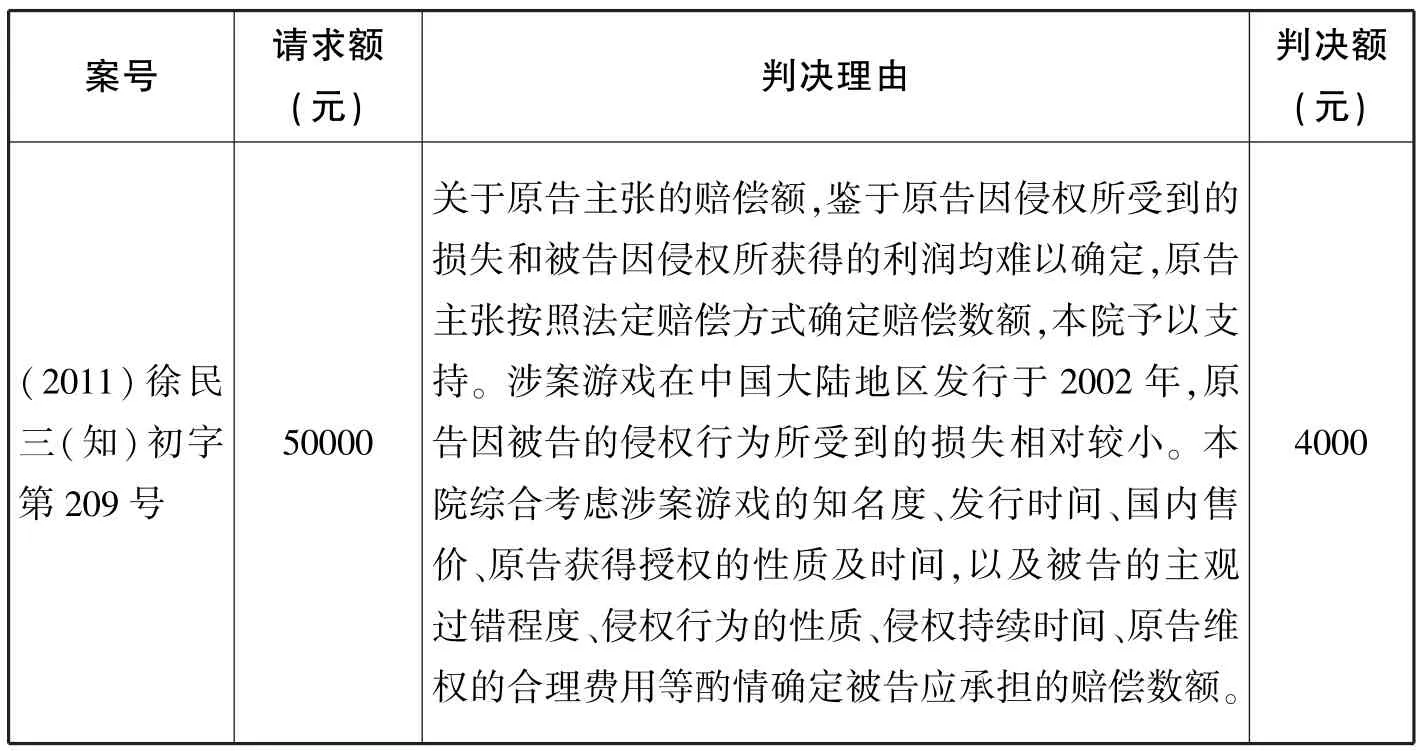

有司法工作者指出,商業化維權對審判工作的影響很大。“關聯案件因當事人一方或雙方相同,訴指事實相同或相近,因此案件的審理中需要解決大量共性問題。對有無訴權、舉證責任的分配、法律關系的定性、侵權賠償數額的確定等共性問題,裁判的認定和適用標準要保持相對一致,不能相互矛盾。關聯案件的眾多當事人對審理過程和結果相互關注,如裁判標準不準確、出入大,就會引起當事人不滿,亦損害了法院的形象和司法權威。”[2]李汪全:《知產關聯案件的處理及商業化維權的應對》,載于中國法院網,網址:http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/951481.shtml,訪問時間2014年8月29日。筆者此次調查中也發現,“同一權利人就同一作品或同一類型作品向多名被告分別主張權利,不同法院對此類案件判決賠償的數額不盡統一”這種現象也的確是存在的。以某某電子科技(北京)有限公司訴上海某某網絡有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛系列案為例,審理地點均為上海市,審理程序均為一審,權利對象均為游戲軟件,請求額均為50000元,判決理由大同小異,判決額卻從4000元一直到12000元,變化幅度有三倍之大。

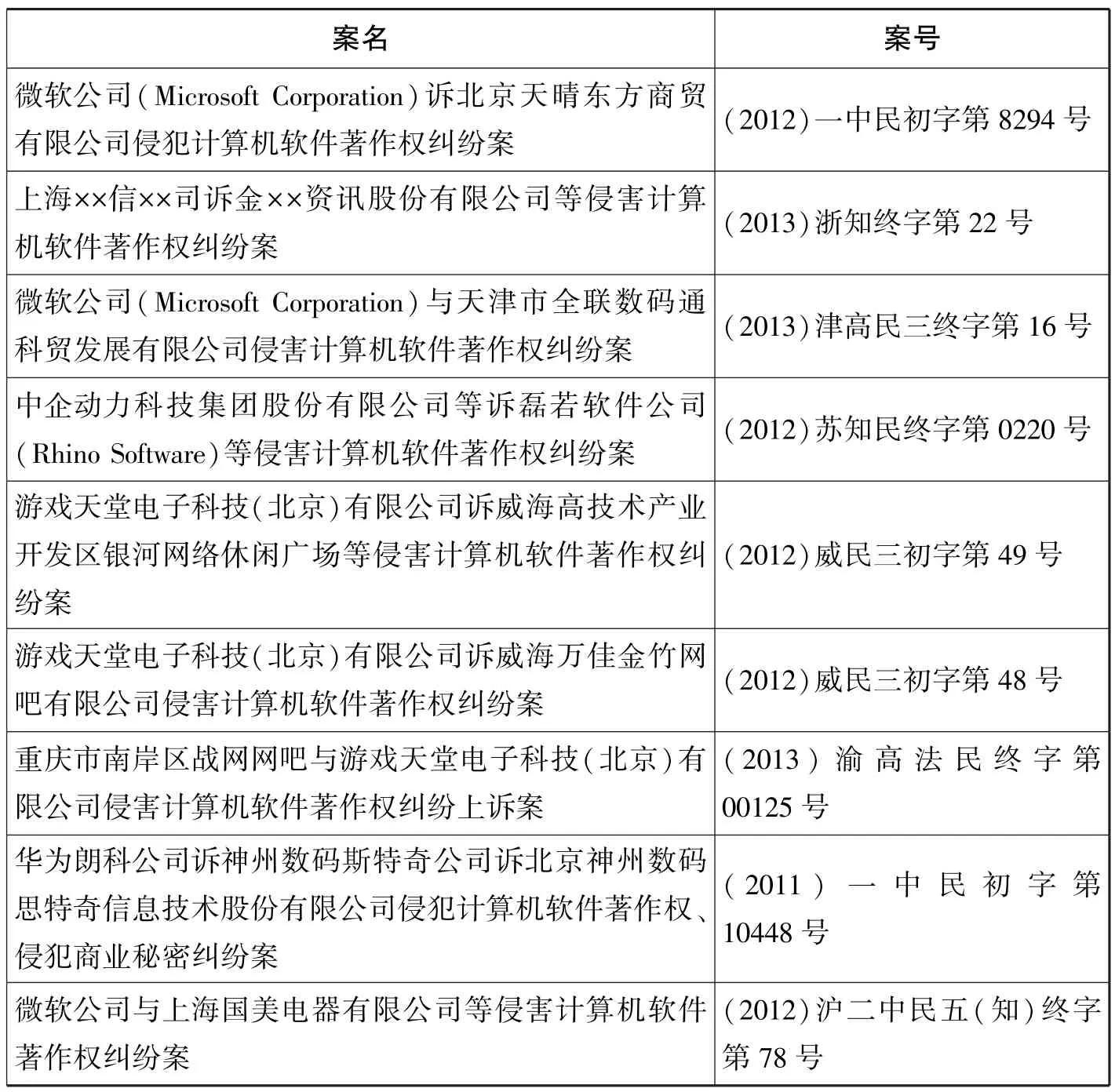

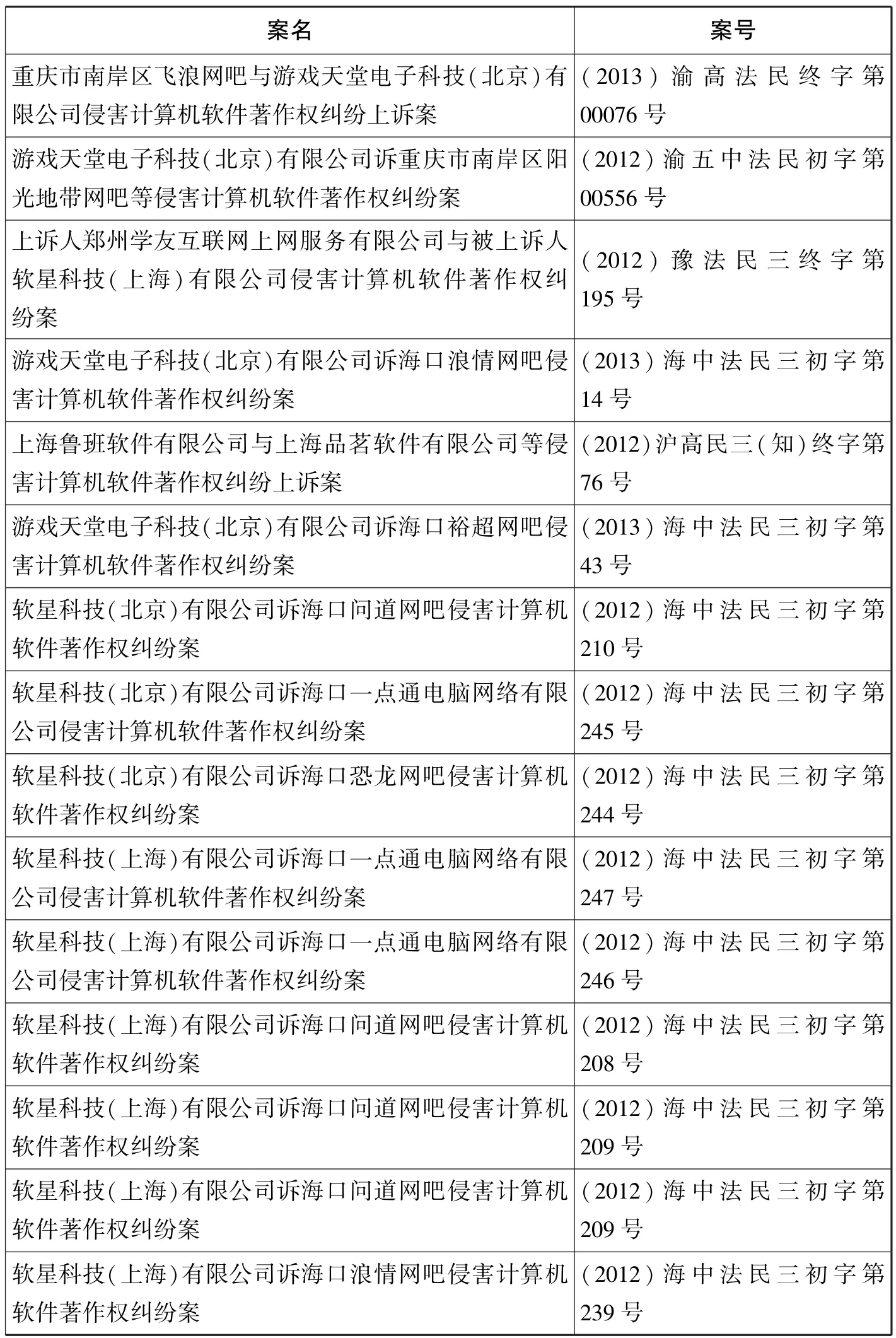

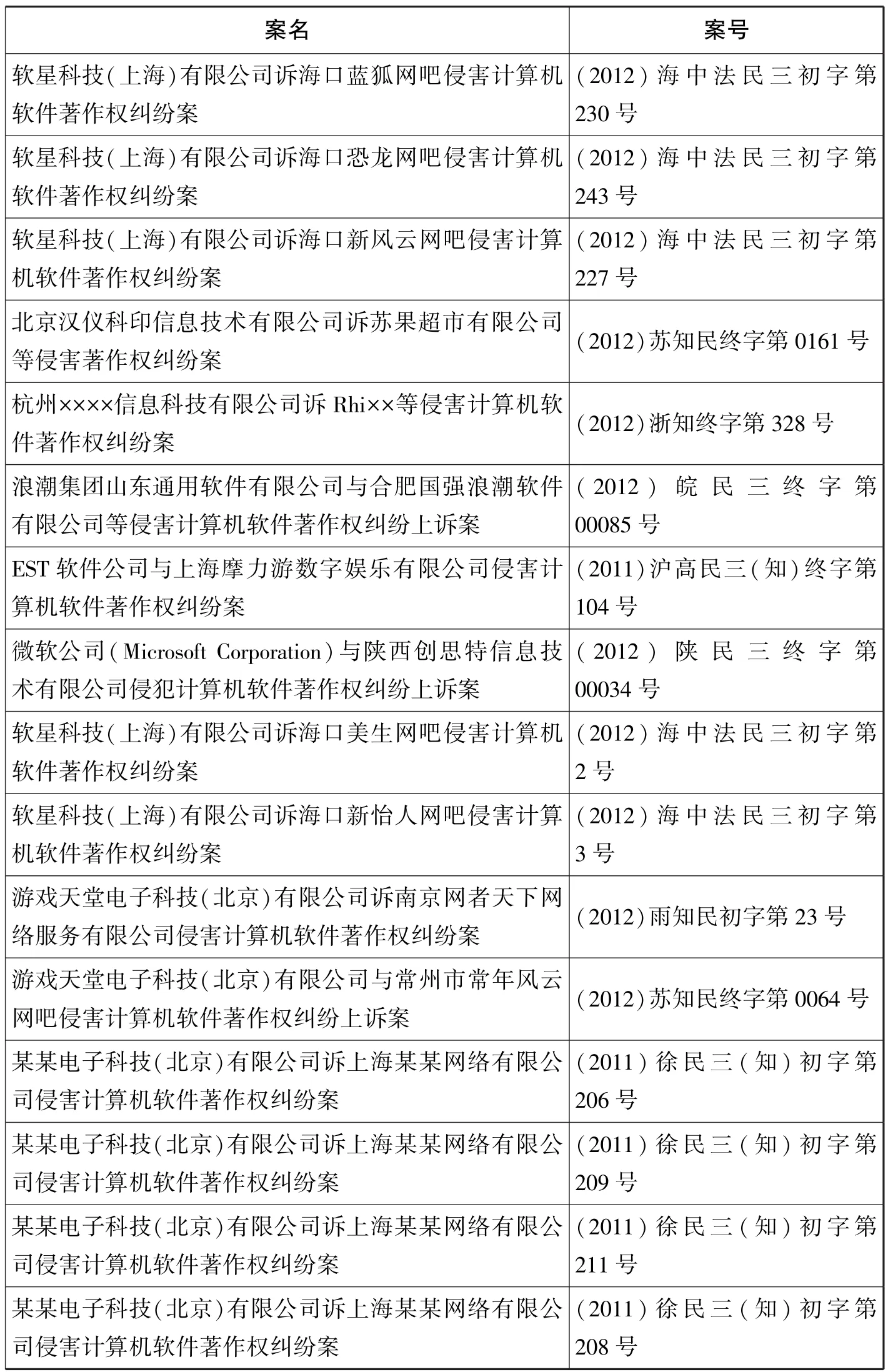

表1 關聯案件判決賠償的數額不盡統一

續表

特別針對系列案與所有案件的比較,筆者繪制了如圖3的總支持度對比箱型圖。

圖3 關聯案件與所有案件總支持度對比箱型圖

所有案件的支持度的箱體范圍在[15%,30%],散布范圍在[0%,53%];關聯案件的支持度的箱體范圍在[23%,30%],散布范圍在[12%,34%],整體范圍在收縮及向右平移。這說明從效果上看,通過集中維權形成規模效益,可以節省權利人的維權成本,客觀上有利于打擊侵權行為,保護知識產權。但是有司法工作者提出隱憂:“在利益的驅動下,目前有關聯案件訴訟維權也出現了一些不良的傾向,帶來了一些負面影響。如有的訴訟代理機構,采取買斷的訴訟代理方式,權利人只出具委托手續,所有訴訟事務、訴訟支出和判決所得賠償數額均歸于代理人。有的代理機構在全國各地到處搜尋侵權人,掀起“遍地開花”的訴訟;有的代理機構甚至直接倒賣案源;有的為了追求利益最大化,刻意回避侵權產品的制作者,而以最終零售侵權產品、對合法來源把關不嚴的小商小販為訴訟對象,這些現象都嚴重背離了通過知識產權訴訟維護正常市場秩序的初衷。”[1]李汪全:《知產關聯案件的處理及商業化維權的應對》,載于中國法院網,網址:http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/951481.shtml,訪問時間2014年8月29日。

(四)過錯程度對確定賠償額的影響

2005年北京市高級人民法院的調查報告中顯示,“在裁判文書中大多可以看到法院對被告具有主觀過錯的明確表述,進而判令被告承擔相應的民事責任……侵權人的主觀過錯程度對確定賠償額有直接的影響”。這一點在本次調研中也有所體現。總體支持度達到100%的案件在2005年度有13件,但在本次調查中為0件。進一步細分,在區分了經濟損失與合理費用的案件中,對經濟損失的支持度達到100%的有1件,對合理損失的支持度達到100%的有2件。分析對經濟損失的支持度達到100%的案件,發現該案中出現了侵權人“惡意阻撓原審法院進行相關證據保全”的情節,由于侵權人的過錯才無法確定權利人的實際損失,按照舉證責任的分配原則,因此全額支持了權利人提出的賠償經濟損失人民幣50萬元的主張,判決書如是論述法官在審判時所考慮的因素——“綜合考慮凡拓公司使用涉案軟件的商業目的、凡拓公司的經營規模、計算機使用狀況、凡拓公司的主觀故意狀態、實施侵權行為的方式及后果、涉案軟件的一般市場售價、凡拓公司惡意阻撓原審法院進行相關證據保全等因素,確定全額支持奧多比公司提出的賠償經濟損失人民幣50萬元的主張。”另外,下一部分針對判決理由關鍵詞的統計顯示,過錯程度在66起案件中出現了43次,占65%。

(五)大部分裁判文書對賠償的表述過于簡單

有關賠償的事實以及確定賠償額的依據是裁判文書中的一項重要內容。2005年北京市高級人民法院的調查報告顯示,法院均對有關賠償的事實以及確定賠償額的依據有所表述,但是在有的判決書中,法院對確定賠償數額的依據的表述過于簡單,使人難以信服。筆者在此次調研中發現,這個問題仍然存在,而且相對嚴重。法院在簡述不能采信當事雙方的賠償依據的理由時通常只有半句話帶過,大多數為“未能舉證證明”“未提供足夠證據證明”,然后下半句就直接切到法定賠償法。只有三個案件對權利人的主張給予一句話以上的回應,分別是(2011)黃浦民三(知)初字第24號、(2011)滬高民三(知)終字第104號和(2013)穗中法知民終字第389號。這不僅會導致法定賠償法的偏高的適用率,而且也容易導致當事人的不滿。

同樣的問題也存在于對酌情確定賠償數額的論述上。雖然所有的裁判文書均對賠償問題予以表述,也正確地援引了法條,但是在表述上卻千篇一律,大部分只是對法釋〔2002〕31號中法定賠償應該考慮的因素進行少量改動或增減,并沒有顯示考慮的過程,表述過于雷同和薄弱。但也有少數法院對酌情確定的心證過程進行了較為詳細的描述,如(2012)朝民初字第16112號案,判決如此寫道:“飛速創想公司開發涉案社區論壇軟件主要是對外授權他人使用而獲取經濟利益,且對外授權中通常還通過提供相應的技術服務獲取相應的經濟利益。任游網絡公司未經許可擅自使用該軟件,使得飛速創想公司在市場上減少了一次商業授權及提供服務的機會,也必然使飛速創想公司減少該方面的經濟利益。故本院在確定本案賠償數額時,將在飛速創想公司正常商業授權所獲利益基礎上,綜合考慮到任游網絡公司涉案侵權行為的性質、主觀過錯程度等因素酌情確定本案賠償數額。對于飛速創想公司主張的公證費,本院根據合理性的原則酌情予以支持。”

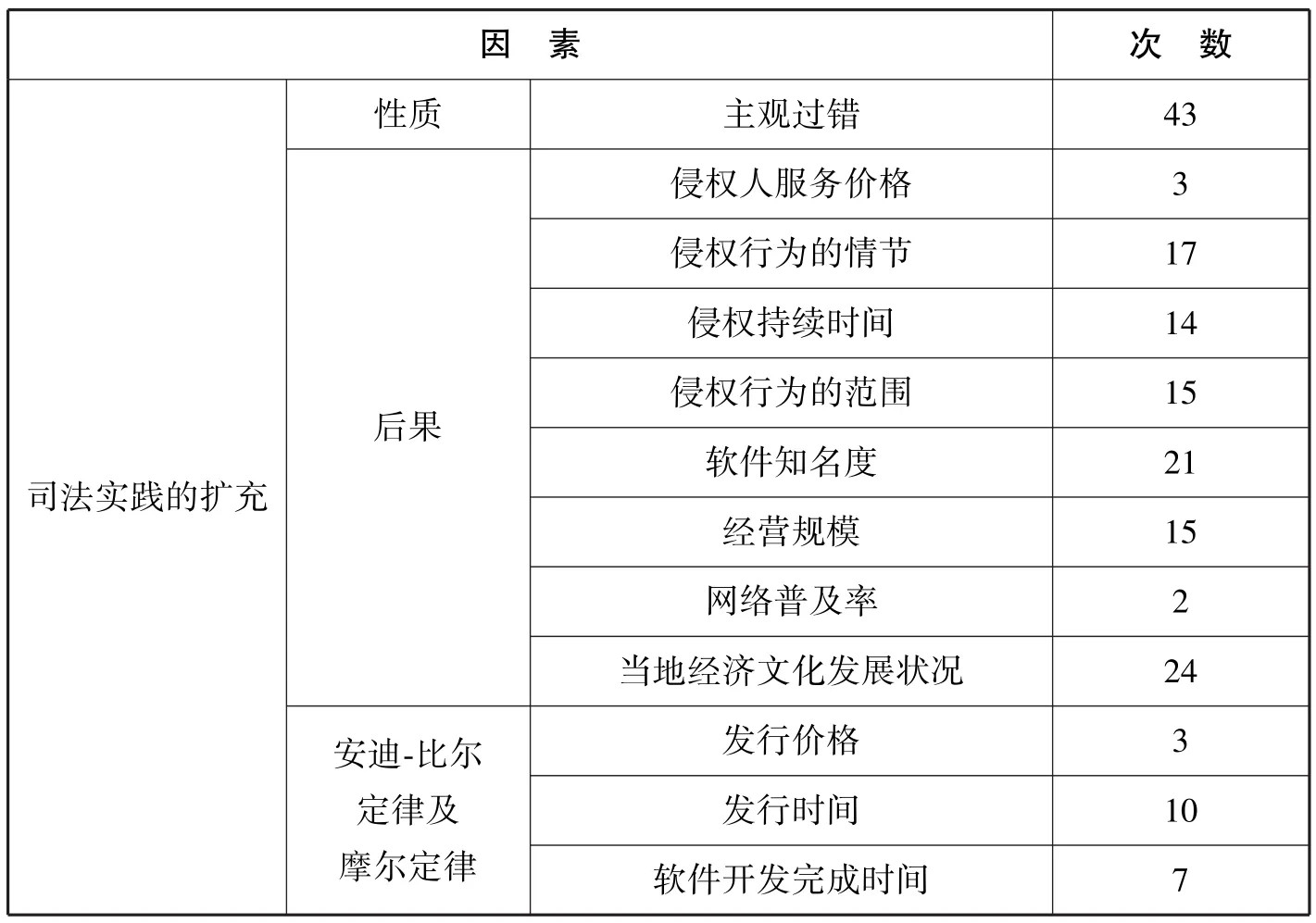

筆者針對判決中考慮因素的關鍵詞做了統計,如表格2所示。

表2 損害賠償的考慮因素

續表

從中可以獲取的信息是,司法實踐結合計算機軟件侵權的特點,對法釋〔2002〕31號規定的因素進行了擴充,在行為性質方面,法院著重考慮了主觀過錯;在后果上,法院考慮了侵權人服務價格、侵權行為的情節、侵權持續時間、侵權行為的范圍、軟件知名度、經營規模、網絡普及率、當地經濟文化發展狀況。特別需要指出,在計算機軟件侵權領域特別需要考慮到發行價格、發行時間和軟件開發完成時間。這牽涉到計算機領域的兩個定律。首先是安迪-比爾定律[1]承健:《安迪-比爾定律》,《個人電腦》2007年第11期。。“安迪給你的,比爾都會拿走”,安迪指的是Intel的創始人之一Andy Grove,比爾當然就是微軟的創始人之一Bill Gates了。這個定律的意思是:Intel不斷地提高CPU的計算能力,而微軟就用新的操作系統來吃掉它。再結合由英特爾首席執行官David House描述的摩爾定律[2]根據維基百科“摩爾定律”詞條,更為精確的原文說法是:“集成電路上可容納的電晶體數目,約每隔24個月便會增加一倍。”見“摩爾定律”詞條,載于“維基百科”,網址:http://zh.wikipedia.org/ wiki/%E6%91%A9%E5%B0%94%E5%AE%9A%E5%BE%8B,訪問時間2014年8月29日。,是“預計18個月會將芯片的性能提高一倍(更多的晶體管使其更快)”。這說明計算機軟件的更新換代速度將會非常快,真正所需要的保護時間可能遠遠短于一般的著作權所要求的時間,因此發行價格、發行時間和軟件開發完成時間這三個因素對損害賠償的影響很大。在沒有明文指引的情況下,司法實踐已經正確地把這些因素納入考慮范圍之內(雖然沒有細述心證過程),這說明審判技術有了一定的進步。

(六)其他情況

二審法院的改判率很低,對一審的賠償計算方法和結果大多予以肯定。在調查的66件案件中,一共有28件進入二審程序,其中維持原判的有23件,改判的有3件,撤銷原判的有2件。改判是因為二審法院認為一審判決酌定賠償數額略高,撤銷原判是因為二審法院認為一審判決原判認定事實不清,實體處理不當。例如(2012)皖民三終字第00085號一案“鑒于浪潮山東公司在本案中未能提供證據證明國強浪潮公司、國強軟件公司實施了侵害其軟件著作權的行為,且提供的證據不足以證明國強浪潮公司、國強軟件公司在銷售代理期限外銷售了涉案產品,故其訴請國強浪潮公司、國強軟件公司、張群、方玫承擔侵權行為的民事責任,無事實依據”。又例如(2013)豫法知民終字第54號一案“根據鄭州市網吧行業的實經際經營狀況,網吧經營范圍主要是提供上網服務,本案所涉軟件系單機游戲,在網吧經營過程中實際點擊下載次數不多,對軟件權利人的權利侵害程度不大,相應損失數額較少,同時考慮到該軟件侵權案件是系列案件,軟星科技(北京)公司取證等實際支出費用應考慮該批案件的總體數量。綜合以上因素,原審判決酌定賠償數額略高,本院結合本案實際情況,酌定賠償數額為每款游戲500元為宜”。

合理開支中的公證費、翻譯費、調查取證費,如果有證據支持,一般可以得到全額支持,但是律師費往往是酌情支持。

三、“水杯”之爭:立法與司法的較量

通過與北京市高級人民法院2005年《關于著作權侵權損害賠償問題的調查報告》的對比,本次調研反饋了從2012年至2013年度對侵害計算機軟件著作權案件的司法實踐中的經驗與教訓。在該領域,司法審判水平總體來說是在不斷進步的,具體體現在論述損害賠償時候對多種因素的考慮,不單單對司法解釋進行擴充,而且結合了計算機軟件行業的特點,這是值得繼續保持的。同時,樣本中所有判決書均有正確援引的判決依據,對主觀過錯的論述比較詳細,對有證據支持的合理開支一般全額支持(律師費一般按照當地標準酌定)。但是很多在2005年時已經反映出來的問題依然存在,包括法院對權利人訴訟請求的數額的支持度偏低、法定賠償方式的適用率偏高、關聯案件的商業化維權所帶來的負面影響以及大部分裁判文書對賠償的表述過于簡單。這些問題歸根到底是受到司法者悲觀者心態的制約。受“軟件定價不合理和升級頻繁”這種心態的影響,司法實踐中出現試圖人為降低交易成本以促成交易的現象。截然相反的是,立法者體現的卻是樂觀者心態。[1]立法者的這種樂觀心態,體現在網傳《中華人民共和國著作權法》(修改草案第三稿)第七十四條:“侵犯著作權或者相關權的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得難以確定的,參照通常的權利交易費用的合理倍數確定。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。人民法院認定侵犯著作權或者相關權成立后,為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以根據權利人提供的證據判定侵權賠償數額。權利人的實際損失、侵權人的違法所得和通常的權利交易費用均難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予一百萬元以下的賠償。對于兩次以上故意侵犯著作權或者相關權的,應當根據前三款計算的賠償數額的二至三倍確定賠償數額。”如果把計算機著作權比喻為一個裝著水的杯子的話,立法者屬于樂觀派,他們緊緊盯著水杯中已經注滿的那一半,還等著進一步把它加滿。但悲觀派的司法者把著作權水杯看作半空的:他們同意需要彌補被侵權人的一定損失,但是只愿意將商標權的保護擴展至他們心中認可的程度,而將立法者擬定的法定賠償數額進行事實上的調低。[2]在美國,著作權上的每一次重大沖突,歸根到底就是樂觀派與悲觀派的沖突、水杯是半滿與水杯是半空的立場的沖突。關于這一段歷史,詳見[美]保羅·戈斯汀《著作權之道:從谷登堡到數字點播機》,金海軍譯,北京:北京大學出版社,2008年。

前文引用過信息經濟學的一個結論“世界上的發達國家創造了比發展中國家更多的創新,這些創新導致了專利或版權。因此,發達國家關注的是用嚴格的知識產權來保護創新者的收益。相對而言,發展中國家可以從低成本的廣泛的技術傳播中獲益。因此,發展中國家缺乏熱情來實施知識產權并對消費者提高價格”。對靜態效率的追求超過對動態效率的追求并不是問題,這只是國家結合自身發展戰略所做出的評估與衡量而已。真正的問題在于,這個答案由司法來做出判斷是否合適?

(一)來自司法消極主義的批判

所謂司法消極主義(Judicial Passivism),也稱為司法最小主義、司法極簡主義,其基本宗旨是,法院裁判時,只需解決眼前的個案,其他問題,基本爭點,即使重要也并不必決定。按照芝加哥大學的桑斯坦教授在《就事論事:美國最高法院的司法最低限度主義》一書中的說法,司法最低限度主義有兩個非常明確的特征,即“狹窄”和“淺顯”。所謂“狹窄”,是指最高法院判決案件時,“只解決手頭的案件,而不對其他案件做出評價,除非這樣做對解決手頭的案子來說確實非常必要,而且他們非如此不可”[1][美]桑斯坦:《就事論事:美國最高法院的司法最低限度主義》,泮偉江、周武譯,北京:北京大學出版社,2007年,第14頁。。所謂“淺顯”,就是“盡量避免提出一些基礎性的原則”,“提供一些就某些深刻的問題意見不一致的人們都能夠接受的東西”[2][美]桑斯坦:《就事論事:美國最高法院的司法最低限度主義》,泮偉江、周武譯,北京:北京大學出版社,2007年,第15頁。。從司法最低限度主義出發,可以發現司法實踐中“水杯是半空的”這種做法的問題在于:其一,法官能力是有限的,單憑法官一個人有限的理性無法對動態效率與靜態效率做出合理的衡量,也無法維持判決的一致性;其二,就算法官足夠理性做出合理的衡量,法院的民主正當性不足,價值決定應當留待立法機關通過民主審議的過程來決定,同時,這也是對立法機關的一種尊重;其三,法官過分干涉會導致司法問題政治化,危及司法自身的獨立性和自主性。

(二)另一個角度的切入:計算機軟件侵權供需分析

我們運用談判理論來將整個過程梳理一遍。談判理論將談判的過程分為三步:第一步,建立風險值;第二步,確立合作剩余;第三步,達成分享剩余的協議。[3][美]羅伯特·考特、托馬斯·尤倫:《法和經濟學》(第5版),上海:上海人民出版社,2010年,財產法專題。一個人要向軟件的權利人付費取得對軟件的使用權,他們的交易必須通過談判來實現:談判中,雙方都會提出符合自己效用評價的價格,最后就可能就成交價格達成一致意見,雙方都獲得了利益,達不成雙方都能接受的價格就意味著談判的失敗;很多軟件侵權的行為都是在談判失敗后發生的。從科斯定理的角度來看,這是由于過高的交易成本關閉了談判的大門。現實中發生的狀況是,司法者希望通過高法定賠償適用率、低請求金額支持度的人為降低交易成本的方式,潤滑談判的過程,促使協議的達成。然而法經濟學告訴我們,“侵權法的經濟學本質便是,以侵權責任來將由高昂的交易談判成本所導致的外部效應內部化”[1][美]羅伯特·考特、托馬斯·尤倫:《法和經濟學》(第5版),上海:上海人民出版社,2010年,侵權法專題。。

如圖4,如果雙方合作,對計算機軟件權利人來說,均衡點可以保持在E0點,收益為四邊形P0E0Q0O,侵權收益為0。如果不合作,對計算機軟件權利人來說,假設供給曲線不變,需求曲線會受混淆影響,向左下方移動,甚至需求的價格彈性會受淡化影響而變小(直觀上需求曲線會變得更為陡峭),此時需求曲線與供給曲線重新相交于E1點,而計算機軟件權利人收益為多邊形P1E1Q1O。從立法層面來說,法院判決賠償的數額應該是多邊形P0E0Q0O與多邊形P1E1Q1O面積之差(假定需求曲線的降低完全是由計算機軟件侵權人之過錯造成的,并且商家定價時已將創造計算機軟件的成本考量在內,即供給曲線與邊際成本的曲線一致,邊際成本已將開發計算機軟件的邊際成本計算在內)。計算機軟件侵權損害賠償通過采用過錯責任原則,將注意義務分配給侵權方,從而降低了權利人的防御成本。由于注意成本比防御成本要低,因此可以促進合作剩余的分配,達到經濟上的效率。而法院完全賠償多邊形P0E0Q0O與多邊形P1E1Q1O的面積之差,則是進一步加深分配的效果,為合理的預防水平提供了激勵機制。這與市場對成本的配置以及對生產的激勵十分相像。

但是,從司法層面來說,由于司法者“水杯是半空的”之立場,其認為需求曲線并沒有下降到d′,只是下降到d″,與供給曲線相交于E2,此時計算出來的損失為多邊形P0E0Q0O與多邊形P2E2Q2O的面積之差(低水平的支持度),從圖中可以看出,損失大小比起原來E1的均衡水平則被低估了。導致的直接后果是,加大了權利人的防御成本,同時降低了侵權人的注意義務(這兩部分成本都沒有被內部化到損失的計算中)。毫無疑問,權利人的談判地位會降低,侵權人的談判地位會升高,此時并非由于非理性(假設權利人并沒有要求高于多邊形P0E0Q0O與多邊形P1E1Q1O的面積之差的賠償),而是由于合理的賠償預期而導致談判成本升高,這是因為即使雙方合作,分享到的合作剩余也會降低。

圖4 計算機軟件侵權供需分析

總的來說,高法定賠償適用率、低請求金額支持度的方式,并沒有消除私人協商的障礙。相反,它增添了重重阻礙,使得談判更容易破裂,使得司法資源被浪費,法官在眾多本可以談判解決的計算機軟件侵權案中疲于奔命,甚至來不及深思法定數額賠償的具體心證過程,僅憑直覺確定,而直覺又深受悲觀派“水杯是半空的”之立場的影響,最終反而無益于推動“應付費軟件的盜版率”的下降進程。

四、結語及建議

什么是數字時代版權的未來?保羅·戈斯汀的猜想是“空中點唱機”模式,“數字信息的每個使用者將像當代的美國廣播電臺,無論何時想播出歌曲,必須支付標準的版稅給中央信息交換站”。如果這個設想成真,那么版權將成為數字時代主要的法律。版權法框架下的損害賠償模式就會占據非常重要的地位,針對我國該模式下出現的“法定賠償方式的適用率偏高”“法院對權利人訴訟請求的數額的支持度偏低”“關聯案件的商業化維權帶來負面影響”“大部分裁判文書對賠償的表述過于簡單”等種種問題,筆者認為有如下的解決方法:

其一,針對法定賠償方式的適用率偏高的問題,應當堅持“被迫適用原則”。一旦肯定了軟件侵權行為的存在,按照著作權法規定的順序,按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償;權利人的實際損失或者侵權人的違法所得均不能確定的,才最終適用法定賠償法。部分司法工作者認為:“法定賠償的被迫適用原則的合理性在于,不管法官如何公正無私,其酌情判決的金額都和權利人實際損失或多或少存在不一致。既然權利人損失或侵權人獲利可以查清,就當然沒有必要適用法定賠償。”[1]孫海龍、趙克:《著作權法定賠償的適用原則與考量因素》,載于“中國法院網”,網址:http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/02/id/893330.shtml,訪問時間2014年3月1日。

其二,針對法院對權利人訴訟請求的數額的支持度偏低的問題,應當堅持“最低標準原則”,即法定賠償的數額應不低于以下兩個標準:一是不低于權利人正常的維權成本;[2]孫海龍、趙克:《著作權法定賠償的適用原則與考量因素》,載于“中國法院網”,網址:http://www. chinacourt.org/article/detail/2013/02/id/893330.shtml,訪問時間2014年3月1日。不能讓權利人因維權而受損失,這是一個常識。《著作權法定賠償的適用原則與考量因素》一文認為“維權成本主要是律師費用,合理的律師費用要根據案件耗費的工作時間、法律事務的難易程度、當事人的訴訟請求特別是訴訟標的額、案件性質、法院判決的賠償數額等因素綜合考慮”。筆者認同律師費用的支持很重要,但維權成本并不僅僅是律師費用,它還應當包括權利人或者委托代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用等。二是不低于作品正常的許可使用費用。[3]筆者認為《著作權法定賠償的適用原則與考量因素》一文中“如果法定賠償金額低于通過正常渠道(許可使用)獲得作品的費用,于情于理不通”說得很有道理。而實務中對以許可費用為計算標準確實存在截然相反的做法,比如(2011)滬高民三(知)終字第104號一案,二審法院認為“EST軟件公司要求按照涉案許可協議約定的先期許可費100萬美元計算其實際損失,同樣缺乏依據;故原審法院對EST軟件公司關于賠償損失的計算方法和金額不予支持,并無不當”,而拒絕以許可費用為標準計算法定賠償金額。而在(2011)一中民初字第10448號華為朗科公司訴神州數碼斯特奇公司訴北京神州數碼思特奇信息技術股份有限公司侵犯計算機軟件著作權、侵犯商業秘密糾紛一案中,法院“結合其開發費用和系統軟件的授權許可費用數額綜合予以酌情考慮,不予全額支持”,這也是樣本中唯一一例沒有使用法定賠償的案件。

其三,針對關聯案件的商業化維權所帶來的負面影響,首先必須肯定商業化維權的合理性因素,畢竟不管權利人維權的主觀心態如何,商業化維權的前提是有侵權行為的發生,而侵權行為不允許縱容。在此基礎上衍生出來的負面影響,如倒賣案源、刻意回避侵權產品的制作者等,則應該通過別的手段來制約,如加強行業自律、法院追加第三人。

其四,針對大部分裁判文書對賠償的表述過于簡單的問題,法院應該努力提高判決書的論理水平和法美學的素養。盡管現實中確實存在部分權利人請求賠償時缺乏法律依據、缺乏證據支撐的問題,但不可否認,目前人民法院在賠償問題的處理上也存在不盡合理之處,權利人在無法被裁判文書說服的情況下,往往會采取提請再審、信訪、聚眾鬧事等手段來達到自己的目的。從社會效果上來說,定紛止爭的目的就無法實現。

說到底,最根本的解決之道還是在計算機軟件侵權賠償問題上對司法消極主義的堅持。

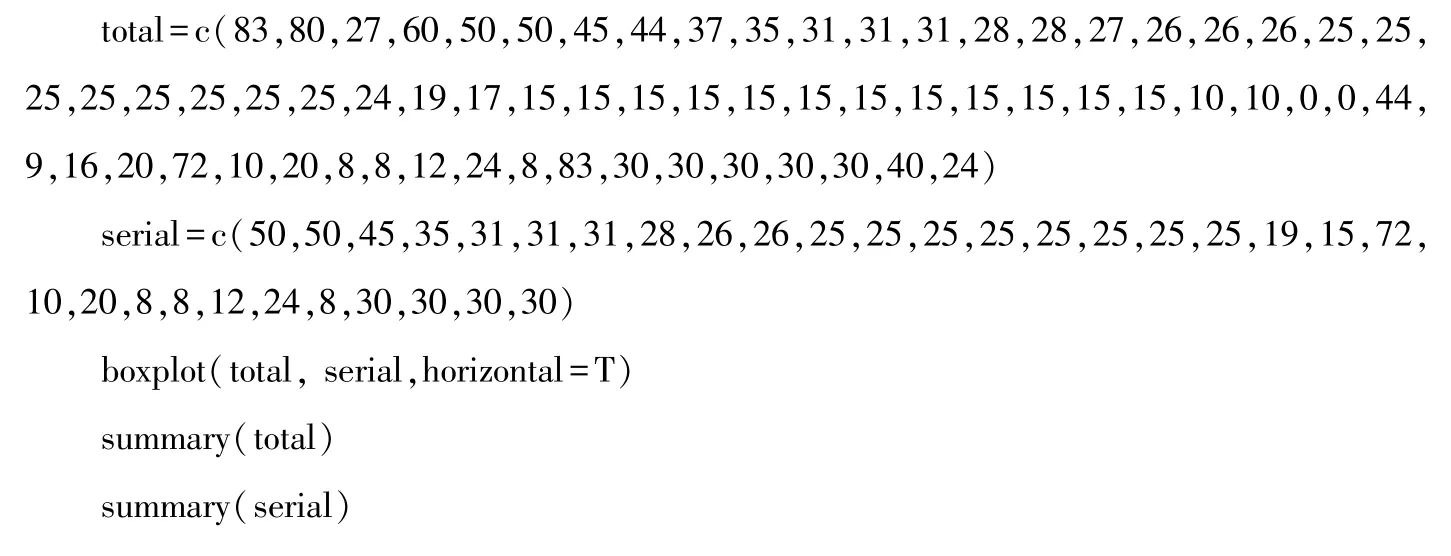

附錄A:R軟件繪制箱型圖需要用到的代碼

附A1:2005年總支持度與2012—2013年總支持度的對比箱型圖

附A2:系列案與所有案件總支持度的對比箱型圖

附錄B:案件列表

案名 案號微軟公司(Microsoft Corporation)訴北京天晴東方商貿有限公司侵犯計算機軟件著作權糾紛案 (2012)一中民初字第8294號上海××信××司訴金××資訊股份有限公司等侵害計算機軟件著作權糾紛案 (2013)浙知終字第22號微軟公司(Microsoft Corporation)與天津市全聯數碼通科貿發展有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛案 (2013)津高民三終字第16號中企動力科技集團股份有限公司等訴磊若軟件公司(Rhino Software)等侵害計算機軟件著作權糾紛案 (2012)蘇知民終字第0220號游戲天堂電子科技(北京)有限公司訴威海高技術產業開發區銀河網絡休閑廣場等侵害計算機軟件著作權糾紛案(2012)威民三初字第49號游戲天堂電子科技(北京)有限公司訴威海萬佳金竹網吧有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛案 (2012)威民三初字第48號重慶市南岸區戰網網吧與游戲天堂電子科技(北京)有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛上訴案(2013)渝高法民終字第00125號華為朗科公司訴神州數碼斯特奇公司訴北京神州數碼思特奇信息技術股份有限公司侵犯計算機軟件著作權、侵犯商業秘密糾紛案(2011)一 中 民 初 字 第10448號微軟公司與上海國美電器有限公司等侵害計算機軟件著作權糾紛案(2012)滬二中民五(知)終字第78號

續表

續表

續表

續表

(編輯:楊彪)

[1] 作者陳喆,女,中山大學法學學士,倫敦大學學院法學在讀研究生,E-mail:soffeechen@hotmail.com。本文系筆者的學士畢業論文,論文指導教師為中山大學法學院謝曉堯教授,華南理工大學法學院青年才俊張翰博士就本文所涉的統計學、經濟學等問題提供了非常詳細的指導意見,中山大學數學與計算科學學院王偉翔同學在統計技術和軟件使用上給予了幫助,在此深表感謝!